出差一回来,听见邻居王大妈在嚷嚷,北京画院最近排满了人,是不是送东西?

去看了,不是送东西,是丰子恺的展览。

展览叫“无限清凉”,但是这么多人排队,怎么也不可能清凉。

今年是丰子恺逝世五十周年,上海和北京都有丰子恺大展,观众都很多,我想,这是一个值得探讨的话题。

为什么是丰子恺?

在过去的一百多年历史里,中国画坛诞生了那么多艺术巨匠,可唯独只有丰子恺,好像所有人提到他,嘴边都会浮起微笑。

你看,他理解儿童。

也理解母亲——这幅画真的引来许多围观姑娘们的笑声。

丰子恺不是那么高高在上的,他像是一个最能共情你的朋友。

丰子恺总会提起的人有两个,一个是弘一法师,另一个则是马一浮。他曾经想画《无常画册》,马一浮对他说:“无常容易画,常不容易画。”——这句话确实点拨了丰子恺,在这时候,我们就看到他用一颗平常心,去看待世间万象。那些看似简单的线条里,藏着他所悟得的“常”——是童真,是枯荣,是人间烟火,是生命本真。

今天的推送,我想带你来读懂丰子恺,读懂丰子恺画中的慈悲。

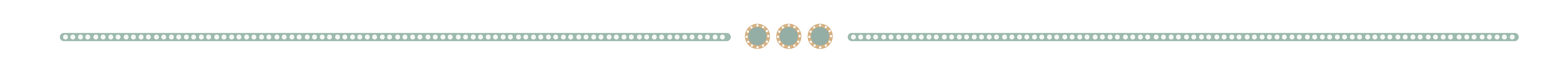

这幅《人散后,一钩新月天如水》是丰子恺创作的第一张漫画主题(同主题创作过不止一幅)。

最早将丰子恺作品公开发表的人是朱自清。1924年7月,朱自清、俞平伯合编的《我们的七月》由上海亚东图书馆公开出版,首期便发表了这幅《人散后,一钩新月天如水》——这也成为了他的成名作,可以说,出道即巅峰。

一把壶,几只杯,一弯新月,还有如月牙的窗钩,寥寥几笔。几分钟之前,这里还是人声鼎沸,如今,大家各奔东西,静谧月色下,留下亘古永恒。

分离是悲伤的,但丰子恺告诉你,曲终人散是人的常态,只有月亮不变,昨天如此,今天如此,明天如此,自古如此。

所以,不必悲伤。

这是丰子恺画作的底色。

“慈悲”二字,拆解开来,“悲”是根本。倘若一个人从未体验过失落,从未凝视过深渊,他或许能给予“同情”,却难以抵达“慈悲”的境界。因为真正的慈悲,始于对“悲伤是人类常态”这一事实的全然接纳。

丰子恺这一生,正是不断深化对“悲”之理解的一生。他将这份理解,化作了给予世人温暖与慰藉的“慈”。

他的父亲丰鐄,一位晚清举人,因科举废除而功名梦碎,终日郁郁,英年早逝。这件事给年幼的丰子恺心中埋下了第一颗关于“无常”的种子。父亲去世之前,他在大街上走着,有人上来叫少爷,有人塞给他糖果;父亲去世之后,门庭冷落车马稀少,这让他对事态炎凉有了最初的体味。

他的恩师李叔同,曾经如一道光,照亮了他因家庭变故而幽深的世界。这位老师为他打开了一扇通往艺术与精神自由的巍峨大门,让他相信,美与人格是可以抵抗现实世界的粗粝的。然而,1918年,正当丰子恺沉浸在老师为他构建的艺术理想国中时,李叔同却决绝地转身,在虎跑寺剃度出家,从一个风华绝代的艺术家,变成了青灯古佛旁的弘一法师。

父亲的死,是一种不可抗力的、物理层面的剥离,让他学会了接受;而老师的出家,则是一种主动的、精神层面的舍弃。那个教他如何在红尘中发现美的人,最终选择了彻底地弃绝红尘。

1937年,他的“缘缘堂”被日军炮火夷为平地,家园的毁灭,象征着他前半生所珍视的一切——安宁、诗意、田园牧歌——被彻底粉碎。长达八年的“艺术的逃难”,让他亲眼目睹了山河破碎、生灵涂炭。这种巨大的、无处可逃的悲伤,是整个民族的共同记忆。

丰子恺比同时代的许多人都更深刻地理解,悲伤与失落,并非偶然的意外,而是人生的常态。

他的生命浸润在这样的悲伤底色之中,可是,他没有变得愤世嫉俗,也没有变得冷库麻木,他生出的是慈悲,是拔苦与乐的愿力。

要拔苦,必先知苦。因为丰子恺自己经历了失落与无常,所以他能对他人的苦难感同身受。

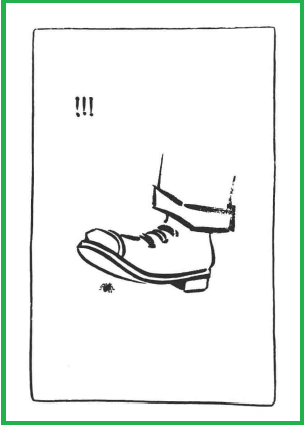

在《护生画集》里,他画“蚂蚁搬家”,画“羔羊跪乳”,因为他从战争的颠沛流离中,深刻理解了弱小生命在巨大暴力面前的无助与恐惧。在蚂蚁身上,是逃难的自己;在羔羊身上,是骨肉分离的同胞。

这份“悲”,是对一切生命的共情。

丰子恺《!!!》。图片来自丰子恺、弘一法师《护生画集(第一季)》(香港:时代图书有限公司,1979年)

他画街边的黄包车夫,画深夜归家的父亲,因为他从车夫和父亲的疲惫中,看到了自己为生计奔波的辛劳。但他依然选择为这些疲惫的画面,点缀几分诗意的光亮。仿佛在说:再苦的生活,也值得被温柔凝视。

而这份凝视,恰恰给了我们这些看画的人,片刻的安慰。

他画儿童,因为在那个动荡不安的成人世界里,“童心”是他能找到的、唯一能对抗悲伤的力量。无论是《瞻瞻的车》还是《阿宝两只脚,凳子四只脚》,这些画作是给在苦难中挣扎的成年人的一剂心灵良药:“看,即便世界如此不堪,依然有这样纯粹的美好存在。”

悲伤,确实是丰子恺画作的底色,因为他深刻地洞悉,悲伤本就是人类无法回避的常态。他的一生,从个人命运的无常,到精神求索的孤独,再到家国倾覆的苦难,无一不是对这一常态的亲身验证。

“悲”是入心,是直面深渊,是与哭泣者同哭。丰子恺的画笔下有对万物生灵最深切的体恤,有对人间苦辛最温柔的凝视。

“慈”是转身,是走出深渊,是将泪水化为甘泉。在理解了悲伤的必然之后,丰子恺没有选择沉沦或控诉,而是用艺术去构建一个可以暂时庇护心灵的港湾。天上的月、檐下的燕、桌上的茶、孩子的笑,这一切都不是对现实苦难的逃避,而是丰子恺给予这个悲伤世界最真诚的献礼与祝福。

所以,看丰子恺的画,我们感到被治愈。

因为他已经替我们承受并消化了那份悲伤,而后,将提炼出的最纯粹的爱与温柔,呈现在了我们面前。

但你其实不知道,这些画作,曾经给丰子恺本人,带来过怎样的压力。

最早的的批评,来自丰子恺的友人、朱自清的学生曹聚仁。

在曹聚仁看来,丰子恺将大量精力投入到描绘古典诗词的意境中,是一种与现实脱节的“开倒车”。他以丰子恺所画的李清照《如梦令》“昨夜雨疏风骤”为例,指出:在国家危亡之际,去描绘一个仕女关心海棠花是否凋零的场景,这种纤细的、属于士大夫阶级的伤感,对于广大挣扎求生的民众而言,不仅毫无意义,甚至是一种麻痺精神的奢侈品。

曹聚仁的批评停留在文艺思想层面,接下来,左联骨干作家柔石的批评,则上升到了更为尖锐的阶级分析高度。柔石是丰子恺的同乡,更是坚定的革命者,后来惨遭国民党杀害,成为左联五烈士之一。

1930年,柔石在左联刊物《萌芽》上发表文章,对丰子恺的艺术进行了猛烈的批判。他将丰子恺定位为“有产阶级的学生”,认为其艺术本质上是“小资产阶级的呻吟”。

丰子恺喜欢画梅花,柔石就说,这种审美趣味是建立在物质生活无忧的基础上的,对于食不果腹的劳动人民来说,梅花的美远不如一颗番薯来得实在。

对于《护生画集》,柔石的批评更为猛烈,他在1930年4月发表《丰子恺君的飘然的态度》,文末批评《护生画集》“荒谬与浅薄”:

“有一幅,他画着一个人提着火腿,旁边有一只猪跟着说话:‘我的腿’。听说丰君除吃素以外,是吃鸡蛋的;那么丰君为什么不画一个人在吃鸡蛋,旁边有一只鸡在说话:‘我的蛋’呢?这个例,就足够证明丰君的思想与行为的互骗与矛盾,有悖他的一切议论的价值了。”

——柔石《丰子恺君的飘然的态度》

对于柔石的批评,丰子恺回应说,他所说的“护生”,其实乃是“护心”——

“去除残忍心,长养慈悲心,然后拿此心来待人待事——这是护生的主要目的。故曰:‘护生者,护心也’。详言之:护生是护自己的心,并不是护动植物。再详言之:残杀动植物这种举动,足以养成人的残忍心,而把这残忍心移用于同类的人。故护生实在是为人生,不是为动植物。”

“顽童一脚踏死数百蚂蚁,我劝他不要。并非爱惜蚂蚁,或者想供养蚂蚁,只恐这一点残忍心扩而充之,将来会变成侵略者,用飞机载了重磅炸弹去虐杀无辜的平民。”

如果说三十年代对于丰子恺画作的批评还只是文人之间的交锋,到了1966年,丰子恺的画作则遭到了前所未有的迫害。

而这场批判,居然是从一只叫“阿咪”的猫开始的。

是的,就是这次画展中你可以看到的那只伏在丰子恺肩膀上的可爱的猫。

1962年,丰子恺在《上海文学》8月号上发表了随笔《阿咪》,里面有这样一段话:

这猫名叫“猫伯伯”。在我们故乡,伯伯不一定是尊称。我们称鬼为“鬼伯伯”,称贼为“贼伯伯”。故猫也不妨称为“猫伯伯”。大约对于特殊而引人注目的人物,都可讥讽的称之为伯伯。……

四年之后,上海中国画院出现了第一张针对丰子恺的大字报,大字报上说,“猫伯伯”影射的乃是最高领袖,乃“毛伯伯”也。

丰子恺为散文《阿咪》所作插图。发表于《上海文学》1962年8月号(总第35期)

信手拈来的一个词,让老画家立刻成为了“反革命黑画家”“反共老手”——最后,一跃成为上海市十大重点批斗对象之一。

这次北京展出的好几张画,就是当时丰子恺的“黑历史”:

《昨日豆花棚下过,忽然迎面好风吹》——此画欢迎蒋匪反攻大陆。因为“好风”者,乃是好消息也。

《炮弹作花瓶,人世无战争》——这幅画迎合了日本帝国主义和国民党反动派的需要,是为国民党反动派的投降叛国行为制造舆论。

《城中好高髻》———恶毒讽刺、攻击党的领导和党的各项方针政策。

这本书叫《打倒美术界反共老手丰子恺》专刊,我特别去孔夫子旧书网上买过。

《打倒美术界反共老手丰子恺》。图片来自“文化大革命”时期批判丰子恺及其背后黑手刘少奇的小册子(1967年)。

到了1974年的“批黑画”运动,丰子恺的《满山红叶女郎樵》被指控为用心险恶,理由是:“红”是红色的中国,“樵”就是要用斧子砍红叶,即反对红色的中国。在这种语境下,任何解释都显得多余。

很快,丰子恺被抄家,据说,仅仅是书画,就被抄走了四大箱子。存款也被冻结,他所租住的日月楼,原本用作起居室的底层被退租,另外住进了人家。(顺便说一句,我曾经参观过日月楼,非常美,可惜后来因为底楼邻居投诉被关闭了)

又很快,丰子恺要去“牛棚”上班了。“上班”是他自己的形容,在给广洽法师的信中,他说“弟每日六时半出门办公,十二时回家午饭,下午一时半再去办公,五时半散出,路上大都步行(十七八分钟可到),每日定时运动,身体倒比前健康,可以告慰故人。”一起去上班的还有巴金。有一次,巴金在去牛棚的路上,在淮海中路陕西路路口下车,还看见商店旁边的墙上贴着批判丰子恺大会的海报。

他被剪掉了胡子,但是他挺乐观,因为“使我年轻了。”

批斗完坐26路公交车回家,胸口挂的“牛鬼蛇神”牌子不准摘下,车上的人围观高喊“打倒他”,他一个人扶着车栏杆,眼睛望着窗外,人站得笔直。

热浆糊被小将们倒在背上,贴着大字报去示众,回到家时,他说:“不要去谈这些,不要管它,给我把酒斟满一点。”

去参加劳动,吃酱瓜乳腐,三两饭,劳动是采棉花,睡稻草床,铺在地上的。冬天下了雪,他和朱屺瞻在一起,枕边被上都是雪。

他渴望退休,日记里写:“我问题解决后,即可求退休,大愿遂矣。”1970年,他终于退休了,但不是他所想象的那样,而是,他生病了。

2月2日,丰子恺全身抽筋,神经性发作,把他送到医院一查,果然很严重,是中毒性肺炎。苏醒后,他反复问的居然是:“我有了病,今后是不是可以留在家里了?”

1975年8月,丰子恺忽然夹不起菜,接着又气喘说不出话,到华山医院,住在内科观察室九床,8月31日做超声波检查,正常,9月1日做脑电图,还是正常,9月2日转神经内科观察室27床,做X光片检查肺部,发现右肺的叶尖有一个拳头大的肿瘤。医生分析,可能已转移到了左脑,因此使右臂不能动弹。

弥留之际,丰子恺说不出话来,只有家人知道,他所担心的,是藏在家中的《落洼物语》等3部物语的译稿,那是最后的日子里,他做的唯一的事情。女儿告诉父亲,会把翻译稿交给弟弟新枚保藏,丰子恺连连点头,好像完成了一桩心事。

1975年9月15日,他于华山医院急诊观察室病逝。

《护生画集》,乃是他送给恩师弘一法师的礼物。第一集是在1928年创作,第二集是在1938年弘一大师60岁。弘一大师从泉州来信说:“朽人七十岁时,请仁者作护生画第三集,共七十幅;八十岁时,作第四集,共八十幅;九十岁时,作第五集,共九十幅;百岁时,作第六集,共百幅。护生画功德于此圆满。”

丰子恺回信说:“世寿所许,定当遵嘱。”

1918年在杭州,弘一法师(上)与刘质平(左)、丰子恺(右)

按照约定,最后一集应在1980年完成。那时候,丰子恺已经去世五年了。然而,人们忽然发现,丰子恺似乎早已预料到这一天,他在七年前悄悄完成了一百幅,结束了这套画集的全部创作工作。

世寿不许,他也实践了诺言,这大概就是君子之诺。

今天,人们依然要去排队看丰子恺。

当然,在那些可爱的画作面前,那些从前暴风骤雨般的批判,已经烟消云散了。

我们不再需要为他画中的一弯新月、一只小猫而胆战心惊。我们排队,挤在人群里,只是为了在他的画前,获得片刻的治愈。

这或许就是历史最大的慈悲:它曾无情地碾压过一个温柔的画家,最终,却把他的温柔,变成了留给所有人最珍贵的遗产。

如果你也在展馆里,在那幅《人散后,一钩新月天如水》前,你会明白,所有的喧闹终将散去,而不变的,是那份安静的力量。

丰子恺,他经历过我们不曾想象的苦难,面对过我们似曾相识的非议。他将这一切都看在眼里,记在心上,然后用最温柔的笔触,将人世间那些坚硬的、冰冷的、令人悲伤的部分,一一化解。

去看展吧,在那一弯新月、一株杨柳、一个稚拙的孩童面前,你会找到答案。

我们真正要见的,不只是画家丰子恺,更是一种如何与苦难共处、与无常共生的生活态度。

我们致敬丰子恺,或许也是在致敬我们内心深处,那个从未放弃对温柔与美好向往的自己。

一念即慈悲,一念即清凉。

无限清凉——丰子恺艺术展

承办单位:北京画院美术馆

展览时间:2025.9.5-2025.10.12

展览地点:北京画院美术馆一、二层

1、丰子恺文集(共七卷),浙江教育出版社,1990

2、白杰明,艺术的逃难——丰子恺传,浙江人民出版社,2015

3、梦之仪,风风雨雨忆前尘——"文革"中的丰子恺,《江南》2008.1