▲ 电影《阿姨》中,正在打扫卫生的家政女工。(片方供图)

全文共6261字,阅读大约需要15分钟- 与许多做家政工的姐妹一样,陈恩华的名字被隐去,转而以“姐”代替。她的姐姐是“大陈姐”,“小陈姐”便成为陈恩华后半生的另一个名字。

也有人对梅若表达过担心:如果阿姨打扮得漂亮,是不是就不像“阿姨”了?“她为什么所有的时刻都得像个阿姨?”

文|南方周末记者 陈荃新

责任编辑|刘悠翔

北京2025年的夏天格外多雨,8月的一天,天气难得晴朗。望京附近的一家电影院门口,候场观众正聊得火热。门口立着一张电影海报,一群中年女性轮番上前,给彼此拍照。这部电影的主演,是曾和她们一起度过许多个周末的姐妹。

片名叫《阿姨》,关于在北京务工的家政女工。这是一部既有虚构,又有非虚构内容的电影,其中的非虚构部分主要围绕北京第三届家政工艺术节的身体舞剧《分·身》的排练演出。2025年,《阿姨》入围第19届FIRST青年电影展主竞赛单元纪录长片。与北京鸿雁社工服务中心的五十多名家政工及工作人员一起,南方周末记者参加了《阿姨》看片会。

大家的兴奋不止于一部有关自己的电影即将上映。疫情期间,一些阿姨丢了工作回了老家,这是她们长久以来的第一次见面。影厅里响起此起彼伏的乡音,直到灯光变暗,银幕上,一位裹着淡粉色棉服的女人朝着镜头走来。

陈恩华正在老家菜地里忙碌。那个时候正逢疫情最紧张的时期,她丢了两份活儿,女儿又刚结婚,陈恩华决定离开工作了25年的北京,回四川老家养老。

陈恩华于1997年来到北京,当育儿嫂的姐姐为她介绍了一份工作。与许多做家政工的姐妹一样,陈恩华的名字被隐去,转而以“姐”代替。她的姐姐是“大陈姐”,“小陈姐”便成为陈恩华后半生的另一个名字。后来,她的侄女也来到北京做家政,成了“小小陈”。

电影放映结束,南方周末记者在影院门口碰见陈恩华。她背着一个橘色双肩包,马尾辫,齐刘海,个子不高,白皙的脸上搽着淡妆,看起来完全不像近60岁的人。在老家待了半年后,陈恩华如今又回到北京。她在老家没真正享受养老生活,依旧做着两份小时工。老家的工资是北京的一半,她还有个没结婚的儿子,“总得有些余钱吧”。

梅若曾在2011年拍摄有关家政女工的纪录片。她发现,劳动女性在公共空间是处于相对失声的状态,自我表达的能力与渠道不多。这让梅若想创立一个专门服务于家政女工群体的公益组织——这就是后来的北京鸿雁社工服务中心(以下简称鸿雁)。

不过,在创立初期,梅若身边的人都反对这个计划。在主流的公益议题中,“家政阿姨”似乎并非需要公益介入的典型群体,这些女性从老家出来做家政,多数并非因为自身经济困顿,而是因为家庭出现问题——家庭遭遇变故,或者遭遇家暴。

王淑华是内蒙古人,和丈夫分居多年。后来,丈夫赌博负债100万元,王淑华提出离婚,丈夫要求她替他还37万元,否则不同意离婚。王淑华答应了。2019年的农历正月初七,她办理了离婚手续。第二天,王淑华从海拉尔坐火车到哈尔滨,再从哈尔滨坐五个多小时火车,来到北京。到的时候,她手上不到800块钱。

在熟人介绍的家政公司中,王淑华暂且住下。租房、住酒店太贵,在家政公司打地铺一晚只要15元,这是多数家政阿姨等待工作机会时的住处。环境可想而知:大家一个挨着一个睡下,每间屋子十七八个人,回来得晚了,就只能在靠近厕所的地方打地铺。

《阿姨》电影中有关家政公司的场景实际上是在鸿雁布景后拍摄完成。导演齐博最初尝试在一家家政公司拍摄,拍了两天就被赶走了。这两天里,他的感受非常复杂。负责人对家政阿姨的态度非常粗暴,拍摄阿姨的视频给雇主时,经理对阿姨呛道:“不会笑啊?笑一下!”

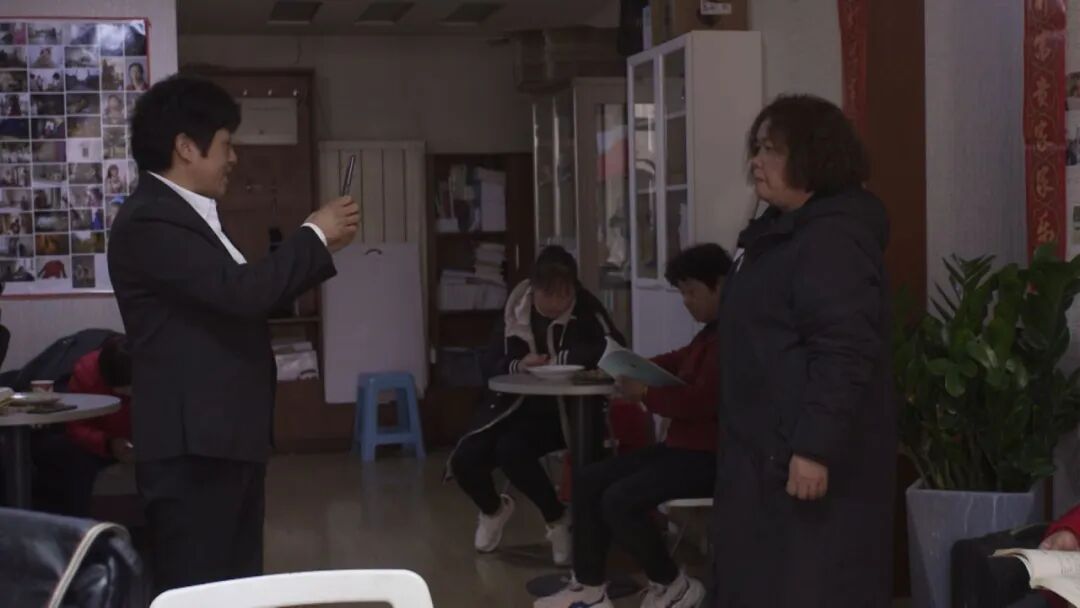

电影《阿姨》剧照。(片方供图)

梅若曾以雇主的身份去北京一家连锁家政公司,进门后,她被一群人高马大的小伙子围住,经纪人全是青年壮汉。她设想了家政阿姨在这里的感受:“她们很难不感受到压力。”

与此同时,家政公司既要赚雇主的中介费,也要赚家政阿姨的培训费。经理时常在手机上直播,宣称北京的活儿多,吆喝各地农村妇女来北京赚钱。“实际上,他们目的更多是让她们来交培训费,来了有没有活呢?再说。”

这点在后来得到了齐博的印证。在马驹桥拍视频时,齐博偶遇了一位刚到北京的大姐,没有手机,钱包里总共只有6000元。齐博将大姐带到自己认识的家政公司,想帮她介绍活干。家政公司的经理把齐博拉走聊天,10分钟后,齐博出来时,发现大姐已经交了4000元“月嫂培训费”。

直到最后,那个大姐也没有做成月嫂,因为培训结束后,还需要去妇产医院实习,“并不是他(家政公司)说的那么简单,你培训完了就能赚钱。实习有钱没钱还不好说,但是钱也花了。”

服务于家政女工的公益组织,为这些女性在这座城市提供了一个珍贵的空间。(《阿姨》片方供图)

在家政公司住了一个月后,王淑华“上了户”——在家政行业,这是指前往客户家,开始正式服务。她记得很清楚,那天是3月11日。幸运的是,她遇到的第一位客户很好说话、出手阔绰,王淑华在他们家一做就是五年。

事实上,遇到好的雇主是一件极其需要运气的事情,碰上难以磨合的雇主才是常态。

叶凤梅来北京打工的原因和王淑华几乎一样。她是甘肃白银人,2005年国企下岗,此后一直照顾婆婆和母亲,儿子上到高一的时候,老公做生意赔了钱。为了还债,叶凤梅做起了家政。

叶凤梅上的第一家户,家庭氛围十分压抑。男主人在外做生意,心情不好就挑叶凤梅和管家的刺儿,在家时不时把冰箱门拉开,在叶凤梅面前检查冰箱分类情况;家庭教育也让叶凤梅内心不认同,男人不让儿子吃肉和鸡蛋,孩子天天背着父母暴饮暴食,生病了也不给吃药,只吃保健品。

发生第一次冲突是在半年后。管家临时出门,女主人让叶凤梅临时看一下孩子的功课。叶凤梅打开他的作业本,全是“鬼画符”。叶凤梅提醒孩子,写字稍微认真点。孩子立刻嚎啕大哭,跑去向妈妈告状。女人从屋子里冲出来,劈头盖脸骂她:“用得着你教育吗!”

中年负债,背井离乡,在北京孤立无援,叶凤梅唯一宣泄情绪的方式就是站到过街天桥上,看着过往的车辆,默默地哭。

几乎每位阿姨都遇到过这样的委屈。陈恩华曾在一户人家做小时工,客户要求她擦地的时候不能蹲着擦,必须跪着擦,水龙头得擦到一盆水浇下去不挂一滴水珠,才算干净。

很快,陈恩华就提出了辞职。拿到工资下楼后,客户又让她回去。开了门,客户指着陈恩华的鼻子说:“我告诉你,你出门不要说我家里的事,你跟任何人说,我叫你现在手里的活干不了!”

鸿雁在2024年创立了家政服务的社会企业“百手家政”。在与雇主对接的群里,梅若更直观地看到了一些雇主对家政工的态度:“连尊重都给不到。”在梅若看来,尊重体现在非常具体的场景中,有的雇主张口就骂阿姨,阿姨实在忍不下去了,提出辞职,这在雇主看来又成了不专业的表现。

这是家政阿姨需要面对的工作日常。“她们没有后路的。”梅若对南方周末记者说,“一旦下户,就没有地方住。你在偌大的一个城市里面,没有去处,你敢下户吗?”

休息日本应是放松的时间,但许多雇主不希望阿姨周末出现在家里,因此,对许多阿姨来说,如何度过休息日,更是一个问题。“小时工还好点,有个蜗牛般大小的房子,就可以休息。”陈恩华对南方周末记者回忆道,自己做育儿嫂的时候一个月休息两天,她无处可去,最后在公园的椅子上躺了一天。

鸿雁则让散落在城市里的家政工找到了一个聚集的地方。在这里,她们共享着“家政女工”的身份,又并非以同事相处,关系简单纯粹,她们称呼彼此为“姐妹”。

鸿雁每周末都组织活动,每周四会在群里预告。每周五,叶凤梅赶紧报名。她当时的雇主住在海淀,到鸿雁需要两个小时,周六一早,叶凤梅就和另一个姐妹一起骑自行车过去。陈恩华也是如此,鸿雁办的活动对阿姨免费,陈恩华学了中医、手机电脑使用、雇主沟通技巧,王淑华则在鸿雁学了五个多月刮痧,成立了刮痧小组。

更多的时候,这样的机构提供的是一个寻找同伴、释放情绪的安全的空间。

安安是北京木兰花开社工服务中心(以下简称“木兰”)的一名志愿者,木兰是一个服务来京务工的打工女性的公益机构。她还记得在一个冬天,她从学校坐了近两个小时地铁,再转公交车,来到木兰的活动室。有一位姐妹带了自己熬的糖水,安安正准备进门,另一位认识她的姐妹立刻站起来,把安安揽进屋里,招呼她喝糖水。“外面很冷,但里面特别暖和,”安安对南方周末记者回忆道,“在那个时刻,你就会觉得你真的在北京有另一个家。”

无论是木兰还是鸿雁,通过艺术节、口述史、诗歌、游戏剧场等渠道,鼓励女性表达自我是一个重要的目标。“木兰让姐妹们一个有地方能说自己的委屈,能说自己的难过,”安安说道,“很多时候,无论是在家庭还在社会里,流动女性都是不太能讲话的。在木兰,她们反而可以说很多话,甚至好像也只能在木兰说。”

这种安全的空间能够成立,和身为女性所共处的环境有关。安安观察到,外界的很多人很难想象,一个女性出来打工,会遇到什么困难:居住在城中村,被骚扰了没有地方说;和家人吵架后,被家暴了没有地方可以去。在木兰,“所有人都知道痛经是什么感觉、被性骚扰是什么感觉,因为性别被看不起是什么感觉,你也能感受到沟通之中女性特有的细腻之处”。

电影《阿姨》中的两位家政女工。(片方供图)

看片会上,陈恩华第一次看到自己参演的电影《阿姨》。“太心酸了,”她对南方周末记者说,“我的剧情还比较看得过去,小谭那一段,我看得都流眼泪。”

齐博思考过用何种基调对阿姨进行银幕呈现——悲情还是欢快的?沉重还是轻松的?这个答案在《分·身》的排练中浮出水面。当一位家政工描述自己周末茫然孤独的状态时,台上的姐妹哭着抱成了一团,齐博也哭着完成了拍摄。

因此,他还是取用了相对沉重的基调。“我要展现这个群体的社会性的生存情况,以及她们面临的社会问题,”他对南方周末记者说,“如果剧情部分拍得很快乐,就不合适。”

然而,拍摄者与被拍摄者仍旧有产生张力的时刻。

在FIRST电影展上,《阿姨》的主角何明英和谭启荣第一次看到影片。故事里,一天晚上,何明英骑着自行车,回到地下室里的房子,将热水倒进盆里,准备泡脚。特写镜头中,何明英慢慢俯下身,脱掉袜子,撕掉脚上的创口贴。工作一天下来,何明英的脚和手都有点肿,脚上伤痕累累。看到何明英的脚的时候,齐博感到十分触动:“她人生经历了很多事情,这双脚就是非常直观化的呈现。”

电影放映结束后,何明英对齐博说,她觉得自己的脚“很恐怖”。何明英也对梅若强烈地表达过,她不希望自己的脚出现在银幕上。

梅若理解她的心情:或许对大众来说,这样的画面足以打动人,但对于作为第一观众的阿姨们而言,第一感觉肯定不是被自己的故事打动,而是“我要上电影了,我这形象,好不好?”

在梅若看来,自信、体面地在公众面前展示自我,也可以给她们力量,“我不想让她们呈现一个大众喜欢的样子,而是一个她们喜欢的样子。”

每次做艺术节的时候,梅若对阿姨们说,上台时一定要穿上最喜欢的衣服,化上妆。去西宁参加FIRST影展的那天晚上,梅若陪着何明英和谭启荣换了十几套衣服。何明英担心自己的头发太少,发型不好看,梅若建议道,要不要弄一个假发?

“虽然我们是这个职业,虽然我们的生活是如此狼狈,但是当我们展现自己的生活的时候,我们一定有一个新的叙事。”梅若说。

作为鸿雁的负责人,梅若也曾遇到这个困扰。有媒体拍摄在工作现场的她,没有打扮,“灰头土脸的”。看到片子后,她对自己的形象感到很不舒服,又对自己的这种“不舒服”产生了犹豫,“它符合大众对你的人设的期待,做家政工、劳动女性的公益机构负责人,她应该是个什么样子。但实际上我生活中不是那样的人。”

第一次与木兰的负责人丽霞见面时,与安安设想中女性公益人的“亲切和蔼”不同,丽霞是一名比较严肃、有距离感的人。后来她发现,这样的距离感或许是为了保护姐妹们的隐私。当得知木兰服务的群体后,有些人会觉得这是一个可以为之所用的题材,曾经有学生在没有告知丽霞的情况下,直接扛着摄像机就来到木兰进行拍摄。

在安安看来,如何呈现所谓的边缘群体很考验人——如果一个作品的主要目的是在加强对一个群体的刻板印象,那么,消费这个群体的成分会更多。大众谈论起流动女性时,似乎离不开“心酸但坚韧”这种描述,然而当安安与她们接触久了后,发现有忧愁的人,也有乐观的、幽默的、新潮的人。

“如果我们能把那种很刻板化、想象出来的‘坚韧’放下,才真的有空间去讲她们的处境。”安安对南方周末记者说,“她们的苦是日常的,没有那么多戏剧冲突。可能只是在家里吃饭的时候,没有办法想蹲着吃就蹲着吃,或者家里人都出去了,没有人聊天。”

后来,梅若会主动协商,是否能在剪辑视频时稍微做一点美颜?在发文选择配图的时候,可不可以选择一些阿姨更好看、更有神采的照片?

也有人对梅若表达过担心:如果阿姨打扮得漂亮,是不是就不像“阿姨”了?“她为什么所有的时刻都得像个阿姨?”梅若反驳道,“她们参加艺术节、脱口秀时不像一个阿姨,这才是正常的。她时时刻刻像一个阿姨,岂不是很怪?”

写作是一些家政女工度过闲暇时间的方式。(《阿姨》片方供图)

对外来务工的劳动女性而言,精神生活、个人成长重要吗?

齐博认识几位热爱写作的大姐,雇主家里不一定有纸,她们就趁手在纸壳上写,在家政公司打地铺的时候就趴着写,或者在手机上用手写输入法打下来。靠着这样的写作环境,她们的作品集成了书、签了出版合同。

在木兰的一次活动上,有个姐妹对安安说,自己不愿意躺在床上刷手机,但是她不知道除了刷手机之外还能做什么。“她们不愿意麻木,很不甘心在一个很匮乏的生活中。”安安说道,“如果不知道有地方能给你一个安全的空间和资源,大家就没有机会去做这些事。”

历时一年的排练,2023年,身体舞剧《分·身》在北京天桥艺术+艺空间展演。演出前,叶凤梅和其他姐妹互相鼓励,“台上不要哭,大家都忍着,都经历了那么多,一定要完完整整表演完。”如她们所愿,演出顺利完成。

“经历了那么多,我总会好的。”问及排练《分·身》对自己的影响时,叶凤梅说。

虽然鸿雁已经举办了四届家政工艺术节,梅若也并不希望夸大艺术给家政阿姨带来的影响。“一个人的改变有非常多的因素发生,很大的一部分原因还是她自己决定去起身,打开。艺术作品本身只是让这件事情可见了。我不希望误导大众,以为艺术创作就可以带来如此巨大的改变。”

《阿姨》电影看片会结束之际,主演和鸿雁工作人员一起上台唱歌,歌词是:“我的生命是一本书/写着时间与地点/写着无怨 写着无悔/我的生命是一本书/写着沧海与桑田/写着地覆天翻……”

叶凤梅和王淑华分别在前年和去年回了老家。在工作的第三年,王淑华就替前夫还完了37万元欠债。叶凤梅为老公还了大部分的钱后,于2022年9月提出离婚,“他做生意赔了,大部头都是我还的,我走出去了,但没看见他一点儿的改变。”

2025年4月,叶凤梅问王淑华,干吗呢?王淑华说,在家待着呗。“你想出去玩吗?”“那就去呗。”

就这样,她们二人在西安碰面。两个人坐着卧铺火车,一人买下铺,一人买中铺。她们先去了洛阳看牡丹,又去了开封,看了清明上河图、逛了开封府。再一路南下,到张家界、凤凰古城,回程路上还去了长沙。

一路上,叶凤梅负责策划、做攻略,王淑华负责掏钱。两个人一起住七八十元一晚的民宿,到哪里都坐公交地铁,像两个一起出游的大学生。她们玩了二十多天,临近五一假期了才回家。在退休前,王淑华从来没有旅过游。

(应受访者要求,安安为化名)