文/齐然

编辑/漆菲

人类再度接近核战争边缘了吗?今年以来的种种迹象,将这个冷战时期流行的问题抛到所有人面前。

美国总统特朗普8月4日宣称,他此前重新部署的两艘核潜艇已经抵达“必要区域”。他将此举归因于俄罗斯联邦安全会议副主席梅德韦杰夫发表的“高度挑衅言论”。梅德韦杰夫曾将特朗普设定的结束乌克兰战争的最后通牒称为“迈向战争的一步”。特朗普警告称,语言“常常会导致意想不到的后果”。

自俄乌战事爆发以来,核战争的阴云便重新笼罩在人类头顶。2024年9月,俄总统普京调整该国“核学说”,包括扩大俄罗斯核威慑范围,将盟国白俄罗斯纳入“核保护伞”,并将支持对俄进行常规打击的敌对核国家视为“联合攻击”对象。普京近来宣布,俄罗斯已开始批量生产可装载核弹头的中程高超音速导弹“榛树”,并补充说这些导弹或将于今年年底前部署在白俄罗斯。

无独有偶,今年5月初,印度和巴基斯坦这两个拥有核武器的邻国,发生了自1971年以来最大规模的军事冲突。紧接着6月中,以色列对伊朗发起代号为“雄狮崛起”的空中闪电战,以阻止伊朗获得核武器。美国更是亲自下场,派出B-2隐形轰炸机攻击伊朗境内三座核设施。

2022年6月13日,美国密苏里州怀特曼空军基地,工作人员正为B-2“幽灵”轰炸机测试装载新型可携带核武器的运载系统。2025年6月22日,B-2“幽灵”轰炸机从这里出发,参与袭击伊朗三处核设施。

相比于印巴或伊以,俄乌之间的矛盾涉及北约,也涉及美国和俄罗斯这两个拥有最多核弹头的国家。若俄乌战场真的出现核武器——哪怕是小当量的战术核武器,未来爆发更大规模核战争,乃至让“世界毁灭”的风险将陡然上升。核战争真的会来吗?人类社会又当如何避免这种风险?

冷战留下的脆弱遗产

谈到冷战中的核风险时,一些人会提及“相互保证毁灭”(MAD)机制。这是一种“同归于尽”性质的军事战略思想,指对立的两方中如果有一方全面使用核武器,则两方乃至全世界都会毁灭。出于对共同毁灭的恐惧,人们倾向于不使用核武器,更不会攻击有核武器的国家,世界因此得以维持和平。

但从历史上看,“相互保证毁灭”其实是许多场博弈、冲突与危机后,交战双方达成的暂时稳定状态。人类生存至今,或许只是幸运地没有犯下不可挽回的错误。回看冷战初年,我们更惊讶于:核武器居然没被使用过。

美国在战后初期的核战略是格外霸道的“大规模报复”——任何国家只要敢用常规武器袭击美国本土,美国就会发动大规模核反击。因此,即便苏联获得了原子弹技术,人们依然认为,战争中是有机会使用原子弹的——朝鲜战争时期,美国就讨论过核武器的使用;而在越南反对法国殖民统治的独立战争期间,法国也曾求助于美国,想用核武器扭转战局。

由此来看,若稍有不慎,“迄今为止最后一次于战争中使用核武器”的地方恐怕就不是日本长崎了。

冷战初期的核竞赛在1962年的古巴导弹危机中达到高峰,美苏两国一路走到全面核战争的边缘。在此背景下,各式各样预防核战争的理论被纳入考量。当时,核武器的使用焦点已经从单纯比拼摧毁能力,转移到遭遇对手的核打击后仍具有反击能力上——“相互保证毁灭”的核心便是,就算对方发动核总攻,自己依旧有能力发起大规模核报复。

如今核大国的“三位一体”核力量亦是这一思路的延伸——陆基、空中和潜艇携带的核打击能力进一步巩固了“相互保证毁灭”机制。

即便如此,整个冷战期间,美苏很少有能安心的时候。比如,当苏联在1960年代计划部署弹道导弹防御设施时,美国曾表示担忧,认为这会颠覆“相互保证毁灭”机制的平衡。反过来,从卡特时代到里根时代的美国决策层,均认为苏联有打全面核战争的准备,因此不断提出新的策略——从先发制人的“预警即发射”理念,到全面防御的“星球大战计划”。

尽管当时的核平衡不如想象中平稳,但它依然奠定了防止核扩散和核裁军的机制基础——从古巴导弹危机后建立的美苏领导人热线开始,伴随着英国、法国、中国陆续获得核能力,相关努力陆续提上议程。

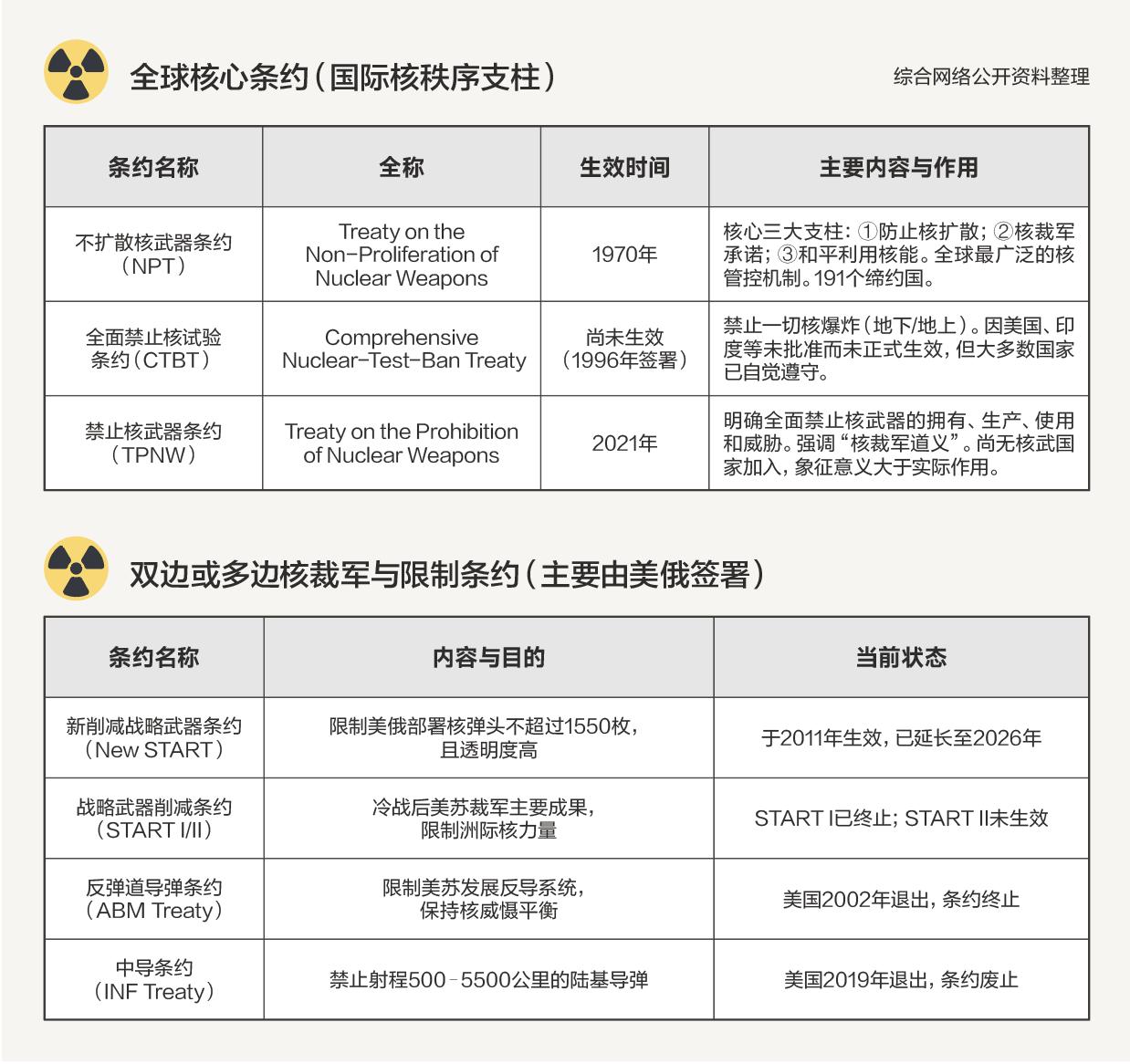

1963年,美苏牵头签署《部分禁止核试验条约》,禁止缔约国在大气层、外层空间或水下进行任何核爆炸试验。1968年签署的《不扩散核武器条约》,更是确定了一整个沿用至今的核不扩散体系。该体系确认五个拥核国家——美苏中英法(也是联合国安理会五个常任理事国)的存在,并设计了一整套方法,旨在监督和惩戒其他试图获得核武器的国家。该条约至今有191个缔约国,是国际核秩序的核心框架。

1968年7月1日,《不扩散核武器条约》位于华盛顿特区的签署现场。

尽管不少人认为印度、巴基斯坦和朝鲜先后获得核能力是上述核不扩散体系漏洞的体现,但它有过多次鲜为人知的成功——冷战期间,巴西、南非、阿根廷等国先后计划拥核,南非一度生产出核弹头,但最终,它们仍在这套体系下放弃了拥核的念头。

此后数十年的军控谈判中,人们一直有一个理想,那便是实现全球核裁军。

1991年冷战结束,这个目标一度有望达成。当时各国通过政治和外交手段,成功在苏联解体后确保乌克兰、哈萨克斯坦等多个加盟共和国成为无核国。美俄两国先后签署了两个阶段的《削减战略武器条约》,开始削减冷战期间庞大的核弹头数量。

1999年,一名乌克兰国防官员在导弹拆解前于第聂伯罗检查一枚核导弹。

1996年,联合国通过《全面禁止核试验条约》,朝着无核化迈进一大步。尽管这一条约被诟病未能全面生效,亦不具备约束力,但在此之后,全球主要拥核国家均有默契地暂停了核爆试验。

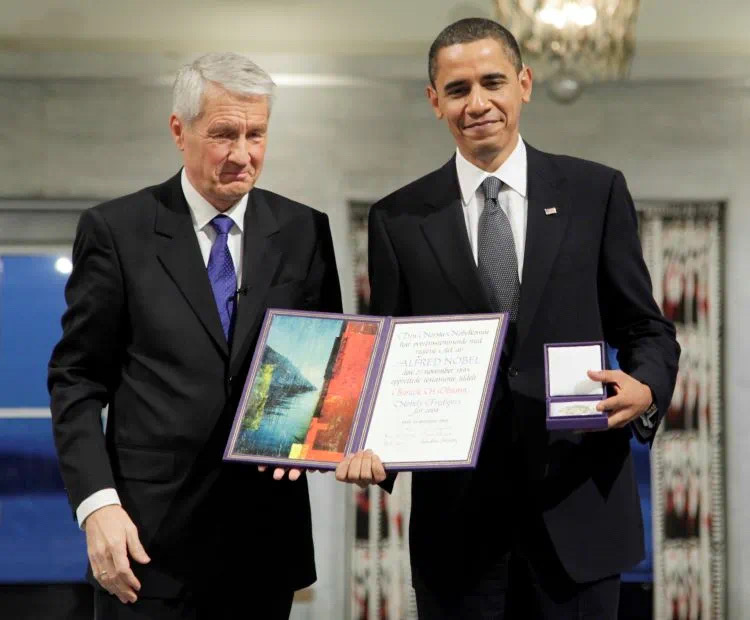

“无核世界”最后的高光,或许是2009年时任美国总统奥巴马获得了诺贝尔和平奖。当时奥巴马上台不足一年,诺贝尔委员会强调他在推动国际核裁军、缓解美国与穆斯林世界之间的紧张关系以及通过外交途径解决国际争端方面展现了新的政治希望。

获奖后,奥巴马政府在国际舞台上继续推动外交对话和国际合作,尤其在伊朗核问题、气候变化等领域积极寻求多边解决方案。虽然成效在全球范围内存在争议,但依然强化了国际社会对其“和平对话”模式的关注。

2009年12月10日,时任美国总统奥巴马在挪威奥斯陆市政厅举行的诺贝尔和平奖颁奖典礼上手捧奖章和证书。

2010年,美俄两国签署《新削减战略武器条约》,将各自部署的战略核弹头数量削减到1550枚,并把核导弹发射装置和可发射核武器的轰炸机等运载工具的数量减至800件,其中已经部署的核弹头运载工具的数量不得超过700件。

然而,随着朝鲜拥核、乌克兰危机和伊朗核危机的升级,大国之间的互信日渐遭遇挑战。《新削减战略武器条约》将于2026年2月到期,人们很难相信美俄两国能通过协商来延续这一条约,更难想象所有拥核国家能坐在一起认真讨论核裁军的议题。

“现在很多国家会认为,核武器意味着主权保障。”曾在特朗普第一任期担任乌克兰问题特使的库尔特·沃尔克(Kurt Volker)说,“如果我们不改变自己的行为,20年后世界将会有许多拥核国家,而我也不指望我们会做出改变。”

亚洲和中东风险加剧

进入21世纪第二个十年,核扩散的风险水涨船高。

上世纪末,核不扩散体系首先在南亚破局——印度和巴基斯坦相继扛住了制裁和其他国际压力,跻身拥核国家。接着,朝核问题谈判多年无果,朝鲜先后在2006年和2017年完成了核爆试验和洲际导弹试射。人们不禁猜测,谁会是下一个加入核武俱乐部的国家?

朝鲜已将其核工业存在扩大到全国。来源:《纽约时报》

伊朗或许是距离目标最近的一个。但对于该国在核武道路上的实际进展,连美国内部也存在争议。美国国家情报总监图尔西·加巴德今年年初表示,伊朗的铀浓缩技术达到“极高水平”,但无证据显示其已实际组装。

以色列和美国的空袭过后,外界不确定伊朗的核计划是否被“打回到几年前的水平”。“重启计划已提前准备好,我们的策略是确保生产和服务不会中断。”伊朗原子能组织发言人卡迈勒万迪说,伊朗拥有足够的能力和实力来持续推进核工业的发展。

而一旦伊朗拥核,中东的局势将变得更为复杂——以色列可能会公开展示其一直未承认的核力量。以色列的核项目在20世纪60年代得到了法国的援助,据信拥有至少90枚核弹头,但以色列官方奉行核模糊政策。

区域内的其他权力中心如沙特阿拉伯,也会产生拥核的需求。美国乔治城大学外交学院教授拜曼(Daniel Byman)认为:“沙特当前依然坚持民用核开发。但鉴于伊朗核弹迫在眉睫的威胁,未来沙特可能会倾向于核力量的军用化。”

2025年6月18日,一枚伊朗弹道导弹击中以色列北部,图为导弹残骸。

东亚是另一个可能出现核扩散的区域。面临拥核的朝鲜,韩国近年来有许多关于研发核武器的讨论。

2025年1月,时任韩国总统尹锡悦声称,若朝核问题进一步升级,“韩国有可能部署战术核武或自主拥核”。此番言论引发争议,尹锡悦随后辩解称其拥核主张“不切实际”。但他的言论反映出韩国社会的态度。

韩国作为《不扩散核武器条约》缔约国,自主拥核可能遭遇国际制裁,但2023年的一项民调显示,64%的韩国民众赞成自主开发核武器,甚至在被提醒拥核可能遭遇国际制裁后,仍有54.7%的受访者表示支持。

这一心态的转变,来自美国对韩“核保护伞”的不确定性增大。研究东亚的美国达特茅斯学院学者林德(Jennifer Lind)指出,朝鲜2017年拥有可以打击美国的洲际弹道导弹后,美国对韩国的承诺开始变得脆弱:“十年前,保卫韩国让美国冒着失去士兵性命的风险——虽然代价高昂,但美国仍愿付出。如今,保卫韩国意味着美国可能会失去数座城市。”

2023年2月,一枚“火星-15”型洲际弹道导弹在平壤国际机场发射。

美韩同盟是否亲密到美国愿为韩国付出如此代价?林德提到,韩国有着相当先进的技术,甚至拥有少数国家才拥有的潜射弹道导弹,很容易在短时间内拥核并转为具有“三位一体”核能力的国家。

一旦韩国拥有核武器,日本预计也会紧随其后,加入核俱乐部。2016年,时任美国副总统拜登在接受采访时透露:“日本实际上具备一夜之间拥有核武器的能力。”另据日本《产经新闻》2015年进行的民调,85%的受访者赞成日本“发展核武能力”。

欧洲走向“共享核武器”

在欧洲,则可能出现另一种情况——“共享核武器”。随着俄乌战事陷入僵局,欧洲对自身安全的担忧与日俱增。特朗普“二进宫”后美欧之间互信降低,更刺激部分欧洲领导人开始讨论自身的核威慑能力。

7月14日,法国总统马克龙发表演说,表示世界正在目睹“核强权的回归”。他提及欧洲需要建设自己的威慑能力:“要想在这个世界上获得自由,你必须让人畏惧。要想让人畏惧,你必须强大。”

根据斯德哥尔摩国际和平研究所(SIPRI)2024年的数据,法国有约290枚核弹头,数量位列全球第四,是欧盟唯一的核力量。相比于英国,法国的核力量更为均衡和独立,分为空基与海基两大领域,且独立于北约指挥之外。

马克龙已开始与德国、波兰等欧洲国家举行会谈,探寻扩展法国核威慑的必要性和方式。英国《金融时报》认为,马克龙此举意在强化针对俄罗斯的防御,同时也是对美国政府有意收缩部分在欧军事存在的回应,希望推动其他欧洲国家为自身安全承担更多责任。

马克龙多次发表公开讲话,表示法国将与欧洲盟友讨论使用法国核威慑的可能性。

作为两次世界大战的策源地和战败国,德国长年秉持“无核国家”立场,在国际事务中尽量避开与核武器相关的区域。面对核威胁增加的压力,德国也寻求与法国合作。有德国外交人士认为,法德共同提议“核共享”将加大对英国的压力,倒逼其协调立场。

传统上,北约国家大多依赖于美国的“核保护伞”——当前美国在德国、比利时、意大利、荷兰和土耳其5个北约成员国部署有约100枚战术核弹。和平时期,这些核武器在美军看管监控之下;战时一旦触发特定条件,上述部署国将获得授权,提供载具和人员参与核武器投放任务。

研究核扩散的美国学者马克·贝尔(Mark Bell)指出,欧洲的核困境在于:作为战略武器的核武器要么由美国提供,要么掌握在远离东欧的法国和英国手中,而在假设的冲突中,一旦东欧国家面临核危局,英法未必会愿意冒着被报复的风险而选择核威慑。

贝尔提出,在欧洲将俄罗斯视为迫在眉睫的威胁的情况下,核扩散是一个“无法避免的选项”。其具体表现既可能由欧洲拥有某种“共享核武器”,又或是法国和英国将“核保护伞”延伸至东欧国家。

核扩散的风险之外,印度和巴基斯坦的核战争风险也不容小觑。相比核大国,这两个国家的核武器储备较小,均在160枚到180枚之间,投送能力也十分有限。

巴基斯坦前国家安全顾问莫伊德·尤素福(Moeed Yusuf)指出,印巴的体量决定了它们不太可能寻求“相互保证毁灭”,它们之间的核威慑也就不太可能阻止战争的爆发。同样,因为国家体量的不同,巴基斯坦设定了一系列关于使用核武器的触发指标——如干线公路被切断、大城市面临占领、国家被外力分裂等。随着印度在莫迪时代对外日益强势,印巴的核冲突风险也伴随着武装冲突一并激化。

2025年5月,印度士兵在查谟和克什米尔地区,当时印巴之间发生了一场军事冲突。

大国核平衡体系被打破

风险环绕之下,几个核大国也开始重新评估和升级核政策。

俄乌战事爆发后,俄罗斯在核裁军的路上加深了犹疑。2023年,普京签署法令,撤销批准《全面禁止核试验条约》。尽管俄方表示,撤销批准的缘由是因为其他核大国也未批准条约的生效,俄罗斯这么做也不意味着会重启核实验,但这一动作还是引起外界关注。

战争阴影中,俄罗斯社会日渐将核能力视为维持世界大国地位的支柱。考虑到俄罗斯的常规军事力量和经济实力相比苏联时代大为减退,其继承的核力量成为少有的能维持其大国地位的标志之一。

面对北约威胁时,俄罗斯内部也出现依赖核力量的呼声。俄罗斯智库外交与国防政策委员会荣誉主席谢尔盖·卡拉加诺夫(Sergey Karaganov)坦言,西方对俄罗斯有着超出理性的仇视,并不断向俄边境扩张,因此俄罗斯想要维护自身的安全与和平,必须对西方形成有效的威慑力量,“这一力量的核心之一便是核武器”。

2022年5月9日,俄罗斯莫斯科举行纪念伟大卫国战争胜利77周年阅兵式,士兵身后是“亚尔斯”洲际战略导弹系统

2024年11月,普京正式签署新版《俄罗斯核威慑基本政策》。这一版的政策相比先前有了大幅修改,放宽了核武器的使用条件。新政策指出,如果无核国家得到有核国家的支持并对俄罗斯发动攻击,俄罗斯可用核武器回击。攻击俄罗斯重要国家或军事设施以及白俄罗斯,都将被视为使用核武器的先决条件。

近几年来,俄罗斯还生产了不少战术核武器。战术核武器指的是当量较小、用于战场作战、压制和消灭敌方战役战术目标和作战力量的核武器。根据SIPRI的数据,截至2023年,俄罗斯拥有各类战术核弹头约1800枚。相比之下,美国有约200枚同类弹头。

面对一系列国际形势变化,美国也出现升级核武库的讨论。其中最激进的主张之一,来自特朗普第一任期的国家安全顾问奥布莱恩(Robert C. O’Brien)。他认为美国面临来自中国和俄罗斯的双重核威胁,因此应重新恢复核实验,大幅扩张核武库,“以实力回归和平”。

虽说美国大部分的政策倡导者并不如此极端,却也有着类似的危机感。他们认为,中国正在快速扩充核武库,俄罗斯也更重视核打击能力,美国需要拥有能同时应对两个核大国的能力。

根据美国国防部2023年的一份报告,中国目前拥有超过500枚可操作的核弹头,预计这一数字将在2030年前翻倍,到2035年达到约1500枚。

美国国防部前助理部长、麻省理工学院核安全政策中心主任维平·纳朗(Vipin Narang)主张,这一背景下,美国必须加大规模部署更好的核武器。他评估称,无论是此前投入上万亿美元的核武器现代化计划,还是特朗普最近推出的“金穹”导弹防御系统,在遏制中俄方面都远远不够。

这一过程中,战术核武器成为香饽饽。不止俄罗斯和美国更鼓励研发战术核武器,欧洲也出现了“为应对俄罗斯要增加自身战术核力量”的声音。一些人认为,战术核武器升级为全面核战争的风险较小,使用起来更安全。

对此,清华大学国际关系学系教授李彬表达了强烈担忧。“原本大家对在战场上使用核武器的顾忌是很大的,五个核大国皆予认同的‘核战争打不赢也打不得’并非一句空洞口号,也不存在对小型战术核武器或小微核武器的‘豁免’。”他在接受《世界知识》采访时说,“如果放任小微核武器投入战场,爆发广义核战争的风险必会增加。一旦核战争打起来,谁能保证吃亏一方会恪守只使用小微核武器的‘戒律’?”

2022年3月9日,西班牙巴塞罗那的示威活动中,一名抗议者举着写有“拯救整个欧洲免于核灾难”的标语牌。

随着科技进步,新的导弹防御系统、人工智能和军事的结合,外加新式武器和太空系统的运用,将进一步削弱此前的核平衡体系。

中国现代国际关系研究院国际安全研究所所长刘冲认为,如果一个核国家的进攻力量非常强,辅助人工智能,有可能在短时间内以较低成本摧毁对手所有的报复性常规力量。“如果发生这样的情况,战略稳定的基本逻辑就不存在了,被打击一方的决策链条将被极限压缩。”

种种挑战面前,如何保障核安全迈入一个“摸着石头过河”的深水区?足以说明这一复杂程度的是乌克兰在2024年对俄罗斯库尔斯克州的进攻,以及2025年6月对俄罗斯战略轰炸机部队的袭击。这两次行动分别越过了打击俄罗斯本土和攻击俄罗斯核力量这两条俄方设定的“红线”,只不过,俄罗斯并未采取核打击回应。诸如此类事件,只会让冲突地区的安全局势变得更加难以预料。

全球核裁军走到尽头?

许多有关核平衡和安全的讨论,都围绕中美或俄美可能爆发的冲突进行。特朗普上任以来,多次表达过对核武器使用意义的质疑和对其破坏性的担忧,还提出希望与中国和俄罗斯共同商讨核裁军议题。但在美国追求相对于中国核优势的前提下,共同追求核裁军的目标仍不可及。

2017年,普京和特朗普在汉堡G20峰会期间的双边会晤中交谈。

清华大学战略与安全研究中心研究专员周波指出,就算中国真在2035年将核弹头数量增加到1500枚,“其核武库仍远远小于美国和俄罗斯”。

在他看来,这是中国核战略不同于美俄的一个标志,即中国对“不首先使用核武器”的承诺是认真的,也不想卷入核军备竞赛。他建议,中国仍需拥有足够的威慑力量,将自身核力量维持在国家安全需要的最低水平,以确保“在一场美国不敢对中国首先使用核武器的常规战争中”取得胜利。

周波认为,中美之间讨论核裁军的前提是“两国力量势均力敌”,而要达到这个条件,要么让中国大幅扩张核武库到达美国的水平,要么让美国大幅削减核武库到中国的水平。由此可见,中美讨论核裁军的条件仍未成熟。“当前全球核裁军的关键是美国尤其北约如何通过部分妥协,说服俄罗斯回到核裁军的轨道上来。”

相比于悲观的声音,北约前副秘书长、曾负责军控和国际安全事务的美国前助理国务卿罗斯·戈特莫勒(Rose Gottemoeller)认为,全球实现核裁军的可能性并未消失。她呼吁,美国不应过度夸大对中国核军备的焦虑,也不该因为俄罗斯扩张战术核武器库就大规模开发战术核武器。

她的理由是:技术进步让常规核力量变得更加脆弱,面对战术核武器,以常规精确武器回击已是非常成熟的做法。她主张美国应继续与俄罗斯和中国进行沟通,尽量保证《新削减战略武器条约》能在2026年得到延续,从而避免美俄乃至全世界陷入另一场核军备竞赛。

相比不容易的核裁军,全球核安全还面临一个更大挑战——对于何为核威慑,多大程度的威慑才恰到好处,各国并未形成共识。

根据冷战期间的威慑理论,核威慑除了要具备吓阻性质之外,被威慑对象如何理解威慑的真实性和严重性也是重要考量因素。在各国认为自己能通过增加核威慑力而减小他国威胁的前提下,威慑能起到的作用远不及预期。

卡拉加诺夫声称,应通过在大国之间“恢复核恐惧”来重新实现战略平衡与和平。但俄罗斯的核威慑,能在多大程度上让北约寻求妥协呢?面对核威慑,人们可能重新获得“核恐惧”,也可能反之寻求更强大的威慑力,从而陷入新一轮军备竞赛。

狗仔卡

狗仔卡 发表于 2025-8-5 07:10 AM

发表于 2025-8-5 07:10 AM

提升卡

提升卡 置顶卡

置顶卡 沉默卡

沉默卡 喧嚣卡

喧嚣卡 变色卡

变色卡