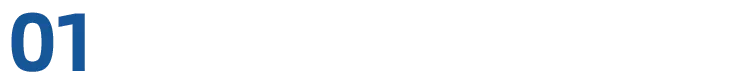

广西历来出猛人,晚清的刘永福(1837-1917)堪称其中的代表。

早年的刘永福是一位草莽英雄,他加入广西天地会,成为这一反清地下组织的先锋将领。社会我福哥,人狠话不多,“胆艺过人,重信爱士”的他很快集结了两百多个忠实部下。刘永福率领的队伍以七星黑旗为标志,故世人称之为“黑旗军”。

清朝平定太平天国后,腾出手来收拾各地的反清起义军,广西天地会也在肃清之列。此时的刘永福只是个小人物,由于寡不敌众,被清军追着打,不得不率领黑旗军退入越南境内。

如果是在其他朝代,刘永福的故事可能到此就要画下句号了,但他身处晚清,一个三千年未有之变局。当刘永福率领黑旗军在越南开辟山林、自耕自养时,法国人盯上了这片与中国西南接壤的土地,大战一触即发。

1873年,刘永福接受越南国王阮福时的请求,率领黑旗军抵御法军入侵。黑旗军疾弛至河内城外,利用河内西郊的丛林、田埂设下埋伏,随后刘永福亲率一队诱敌深入,等到法军海军上尉安邺的部队接近,伏兵从两侧杀出,打得法军狼狈逃窜,黑旗军阵斩法军上尉安邺。

眼见刘永福初战告捷,越南阮氏王朝却害怕法国的坚船利炮,畏惧法军的报复行动,不敢继续抵抗,命刘永福撤军,于1874年与法国签订《越法和平同盟条约》(即第二次《西贡条约》)。刘永福身为客将,虽得到了越南的表彰,被封为“三宣副提督”,但这个尴尬的结果显然难以令人接受,他将在日后继续为抗法而战,并蜕变为一位捍卫中国边境的民族英雄。

法国人作为不速之客,试图打破中国与越南长久以来的宗藩关系,他们与越南人签订的条约中规定,越南不再臣服于中国,并割让安江、河仙和永隆三省给法国,开放红河,允许法国在越南北部通商等。

可见,法国的目标远远不只是越南。在西南边境悄然升起的狼烟,最终演变为一场中法战争。

中国台湾学者张启雄认为,在晚清大变局中,将西方的国际秩序原理强加于东方,必造成东方国际体系的文化价值错乱。反之,将东方的国际秩序原理强加于西方,也会产生相同的效果。

19世纪70-80年代的越南之争中,中国和法国的矛盾根源之一,是中国历朝历代建立起来的中华宗藩体系。

在古代王朝的概念中,中国统辖华、夷两部分,前者是直辖领土,由皇帝直接统治,以下划分省府州县,而后者是周边的王国,“以不治治之”,作为藩属国听命于中国,中国对其拥有固有的宗主权。对于二者的关系,李鸿章在讨论朝鲜(高丽)问题时指出:“所属邦土,土字指中国各直省,此是内地,为内属,征钱粮、管政事;邦字指高丽属国,此是外藩,为外属,钱粮政事向归本国经理。”

近代以后,西方列强用炮火洞穿了东方的大门,也带来了他们所谓的“国际法秩序”。

西方并不认同中国在东方建立的宗藩体系。西方人宣称,国家必须包含人民、领土、政府以及主权等四大要素,但是否符合这些要素,决定权掌握在他们手里。列强一边寻求通商,一边开拓殖民地,肆意侵占他国利益,签订城下之盟,完全不把亚洲的落后国家视为主权独立的国家,甚至以充当“保护国”为名,推翻中国原本的宗主国地位,从而侵夺原本的藩属国。这一时期,英国对缅甸的侵略、法国对越南的干预便是属于典型案例。

刘永福与法军初次交锋的十年后,法国人决定重启战火,进一步从越南北上,投入240万法郎的军费用于越南战场。

法国总理茹费理在议会中毫不掩饰地说:“难道法国只是个大陆国家吗?殖民地的每一寸领土,对于法国来说都是宝贵的,放眼世界地图,看看许多大国,他们是怎样急切地、如火如荼地在世界上建立自己的市场的!”

1883年3月,在法国海军上校李威利的猛烈攻势下,越南已接连丢失河内、南定等重镇。李威利占领河内后,声称“有雄心要扩张法国的势力”。

法军卷土重来,客居越南的刘永福再次成了越南人的救星。这一年,他47岁。

在过去的前半生中,刘永福的经历足够波澜壮阔。刘永福年幼时,他那位做杂货铺小贩的爹破产,一家人迁到广西上思一个不知名的小村投靠亲戚,过着有上顿没下顿的苦日子。刘永福17岁那年,疫病接连夺走了他母亲、父亲的生命,他不得不外出打工,偿还债务。

正是在这样艰苦的岁月中,刘永福为了谋生,先后加入太平军和天地会。此时的他也许没有什么反清的壮志,不过是为了填饱肚子。有时候,刘永福一领到工资,就“尽将钱买肥肉与豆腐,并煮而食”,原来,让这个苦命的男人感到满足,只需要一锅肥肉炖豆腐。

从事造反事业的刘永福被清朝赶到越南后,率领麾下的黑旗军进驻保胜(今越南老街),成为一支地方武装。他的旗帜是一面三角形黑旗,上面绣着北斗七星。据说,当初刘永福在广西的一座神庙中看到一尊手持黑旗的周公神像,于是将黑旗作为自己军队的旗号。越南对于这位远道而来的客人采取拉拢策略,想利用他守卫越南北部,而刘永福也打着为越王征战的旗号,在异国他乡站稳了脚跟,部下从原本的两百人扩展到三千人。

1883年5月,刘永福率领黑旗军,与越南北圻统督黄佐炎合兵一处,向连战连捷的法军发起反击。刘永福写了封战书,约法军上校李威利一决高下。李威利有些飘了,带着四百余人的军队从河内城出战,进攻刘永福的黑旗军。

刘永福在十年前伏击法军的老地方纸桥再次设下奇兵,但不同的是,这一次,刘永福自率一部作为预备队在后方督战,另外两支奇兵先跟法军主力交战,其中一支支撑不住,且战且退。当法军追击至纸桥时,扼守大道的黄佐炎部将他们阻击于此,黑旗军的军队也杀一个回马枪,几支军队围攻法军三小时,法军上校李威利被当场击毙,法军伤亡惨重,大败而归。

至此,法国人的入侵,将刘永福推上了一个更高的历史舞台。本来流亡异域的他,转眼间成了捍卫边疆的英雄。纸桥之战后,刘永福慷慨陈词:“永福,中国广西人也,当为中国捍蔽边疆;越南三宣副都督也,当为越南削平敌寇!”

法国人得知刘永福原本只是被清朝驱赶的叛军,于是派人来招降,但刘永福严词拒绝:“本爵提督大清国广西省人也,父母之邦不可背;又越南极品元戎也,知遇之恩不可忘!”

▲刘永福。图源:网络

法国人在同一个地方再度跌倒后,当即恼羞成怒,增派军队,由毕业于巴黎理工大学的海军少将孤拔等率领,进一步扩大越南战争。

1883年8月,被任命为北圻舰队司令的孤拔,凭借法国军舰的强大火力,毫不费力地攻占了越南都城顺化。越南被迫与法国签订《顺化条约》,纸面上同意法国对越南具有“保护权”,实际上是承认法国对越南的殖民占领。

越南陷入水深火热之中,国王阮福时向老大哥清朝发出求救信号,请求速派援军,抗击法国。

然而,对于是否出兵,清廷展开了激烈的论战。

朝中部分官员采取了审慎的态度。比如,李鸿章认为,不应在完成海军建设和沿海防务计划之前和法军开战,“一时战胜,未必历久不败,一处战胜,未必各口皆守”,因此“断不可轻于言战”,他主张以谈判来解决问题。

与此同时,以左宗棠、张之洞和张佩纶等为代表的“鹰派”,则主张对法国人硬碰硬,出兵助越南抗法,维护大清天朝上国的地位,避免唇亡齿寒的危机。

时任都察院左副都御史的张佩纶上书十余篇,发表主战论调。张佩纶结合当时的局势,分析清军必胜、法军必败的理由:一是法国经历普法战争后,国力衰退;二是中法距离遥远,法军劳师远征,如强弩之末;三是法国占领越南,不得人心,只要振臂一呼,越南人必会群起而响应。

慈禧太后看似举棋不定,实则有自己的小算盘。她一面敦促李鸿章与法国谈判,一面从广西、云南方面派兵出境,进驻越南北圻(指旧时越南北部十六省),支援越军和黑旗军。

但是,清军在越南战场初战不利。

1883年9月,刘永福的黑旗军退守“山西”。此地位于河内以西90多里,是红河中上游的战略要地。由唐景崧率领的桂军、滇军也一同进驻山西,中越守军有八千人左右。刘永福在外城,带领部众不断加固城墙和河堤,并在河岸修筑炮台,唐景崧在内城督战指挥,黄佐炎的越南军队在城外相机策应。

12月,法军在孤拔的率领下,分水陆两路进军山西,共六千余人。这一次,法国人调集了军舰12艘,板船40艘,在摧毁沿岸炮台后,集中炮火轰击黑旗军。尽管黑旗军顽强坚守河堤,与法军展开了激烈的肉搏战,但仍未能夺回阵地。唐景崧组织城中清军夜袭法军,也未能成功。

随后,法军大炮不断轰炸山西城。西门城墙被炸毁后,越奸阮廷润等投敌,遂使城中越军倒戈,很多越南士兵穿上白衣,开门投降。经过数日激战,刘永福、唐景崧不得不各自率军退出山西,转移至兴化后,二人相拥而泣。

山西失守后,清军失去了窥视河内、控制红河的战略据点,另一处军事要地北宁亦失去犄角之势,受到法军的三面进攻。

负责镇守北宁的前军主帅徐延旭是个“越南通”,常年在广西为官、筹办中越边防,著有《越南辑略》。但面对法国这个近代工业国,科举出身的徐延旭完全乱了阵脚,不知该如何御敌。他手下的将士,只有部分士兵接受了洋务运动的成果,装备有进口或仿制的洋枪,而且子弹稀缺、火力微弱。北宁守军多达两万四千人,但真实战斗力大打折扣。

1884年2月,接替孤拔成为法国远征军总司令的米乐率军攻打北宁,仅用两个月的时间,就把清军赶到了中越边界。至此,法军基本控制了越南北部整个红河三角洲的重镇。

远在北京的慈禧得知后大为震惊,将备战不力的徐延旭革职,判斩监侯,后改为发配新疆。但年近七旬的徐延旭还没来得及前往新疆,就病死了。

深谙权术的慈禧太后善于利用机会,她以越南局势失利、清军出师不利的罪名,追究军机处的责任,将洋务派的幕后大佬恭亲王奕訢罢黜,免去了奕訢和其他四名军机大臣之职,指责奕訢等人“委靡因循”。

之后,慈禧和妹夫醇亲王奕譞合作,改组军机处,另由庆亲王奕劻主持总理各国事务衙门,史称“甲申易枢”。在洋务运动中兢兢业业的奕訢从此“家居养疾”,退居二线。对于慈禧太后为了扩大个人权势,乘乱改易中枢的做法,时人讽刺为“易中枢以驽马,代芦服以柴胡”,意思是,慈禧罢免了奕訢,可她提拔的奕譞、奕劻等满清贵胄,才能都不如奕訢。

▲晚清画报对中法战争的报道。图源:网络

话分两头,山西、北宁失守后,清朝对越南局势的讨论又回到了起点,是战,还是和?

当初,唐景崧退出山西时,见越南形势不利,曾上书朝廷,提出二策:若弃越南,清军可直接占领越南北圻诸省,不要让法国人占了先机;若保越南,则带兵南下,推翻现有的傀儡政权,在越南另立新君。但软弱的清朝统治者没有采纳。

朝中,李鸿章再度提出和议之说。李鸿章在这场战争中始终扮演和事佬的角色,在他看来,洋务运动还未成功,中国“兵单饷匮”“海防空虚”。李鸿章认为,“若此时与议,似兵费可免,边界可商。若待彼深入,或更用兵船攻夺沿海地方,恐并此亦办不到。与其兵连祸结,日久不解,待至中国饷源匮绝,兵心民心摇动,或更生他变,似不若随机因应,早图收束之有裨全局”。这种妥协的态度,迎合了慈禧的意图。

于是,慈禧太后下达谕旨:“出师护越,越不知感,法又为难,兵连祸结,亦非万全之策。”

1884年5月,在慈禧太后的授意下,李鸿章与法国代表福禄诺在天津签订《中法会议简明条款》(又称《李福协定》),条约中承认了法国对越南的保护权,并将驻越清军撤回国内。同时,条款规定,法国不索赔款,在与越南修约时,不许出现有损中国“体面”的说法。

然而,《李福协定》只是一份初步协定,本来计划三个月后由双方派遣代表,另外制定详细办法,并没有明确规定中法军队接防的时间。

这为中法战争重启战端埋下了雷。

李鸿章与福禄诺签订条约一个月后,1884年6月,米乐派遣一支九百人的法军前往谅山南部北黎附近的观音桥,要求驻守此地的清军退回中国境内,由法军接防。但清军没有接到上级命令,不敢擅自撤军,双方很快就擦枪走火。法国人一枪打死了前来营中交涉的清军代表,随后炮击清军阵地,清兵宁死不低头,要跟法军鱼死网破。在“北黎事件”中,清军虽然装备落伍,但是不落下风,成功打跑了法国人。

这下子,中法又杠上了。双方互相指责对方破坏和约,法国人甚至叫嚣,要清朝赔偿军费2.5亿法郎。这谁忍得了!

1884年7月14日,福建闽江口笼罩着战争的迷雾。

在越南与清军交过手的孤拔,被任命为法国远东联合舰队司令,率领法国军舰惊现福建海域,摆出气焰嚣张的架势。在上海与清朝代表曾国荃重启谈判的法国外交官巴德诺直言道,如果中国不接受法国的要求,孤拔将消灭福建水师,摧毁马尾船厂,进而占领福州。

法国人打到家门口来了,作为洋务运动时期三大舰队之一的福建水师,迎来检验成果的时候。

但,理想很丰满,现实很骨感。

马尾港,又称马江,位于闽江下游,是一处水域狭长、峰峦夹峙的天然良港,自古为福州门户。洋务运动兴起后,沈葆桢接替左宗棠,在马尾港一手建立起船政工厂和海军基地。

截至1884年,福建水师是清朝海军中装备国产化程度最高的舰队,有军舰11艘,其旗舰——“扬武”号巡洋舰,排水量1560吨,马力1130匹,航速12节,可搭载船员200-300名,并装备有一门威斯窝斯150磅前装六角膛炮作为主炮,这是当时福建水师所装备的最大口径火炮,另有8门副炮、2门小炮。

自北黎事件后,法国军舰打着“游历”的旗号,在马尾港附近窥探许久,日夜监视着福建水师。此时,主持福建军务的是钦办福建海疆事宜大臣张佩纶。自中法爆发冲突以来,张佩纶就是坚定的主战派,他奉命到福建后,马上勘察闽江沿岸各要塞情况,并主张用沉船堵塞闽江口,以免法国军舰入内,但清朝正与法国和谈,不愿先发制人,否认了张佩纶的建议。

于是,马尾海战爆发前,出现了一幕“奇景”。法国军舰在马尾港肆意进出,福建水师却不敢轻易开火,只因清廷还未正式向法国宣战。到8月,泊于马尾的法国军舰竟有8艘,且均为配置重炮的铁甲船,而福建水师的军舰多为木肋兵船,很容易就被法国炮火击穿。

8月23日中午,法国驻福州领事向福建水师发出最后通牒,蛮横地要求清军舰队退出马尾港。闽浙总督何璟手足无措,将这个消息转告给船政大臣何如璋,二人也不知如何是好,只好对福建水师封锁消息。等到福建水师将士看到马尾港内的各国领事和商人纷纷离去,才知道法军可能有所行动,请求上级做好临战准备。

但为时已晚,到下午1点,孤拔按照法国政府电令,命法国舰队对福建水师突然开炮。经验老道的孤拔决定趁退潮时船身传向之机开火,这样福建水师的军舰恰好暴露在法舰炮火之下。

福建水师来不及做好准备,仓促应战,仅仅过去一个小时,11艘军舰先后被法舰击沉,马尾船厂也被法国舰队破坏殆尽,官兵伤亡达七百余人。在悲情的一小时内,仍有福建军舰对法国军舰发出最后一声嘶吼,“扬武”号在副管驾梁梓芳、二副林鹏等军官的操纵下,用尾炮轰击法国舰队旗舰“窝尔达”号,一发击中其舰桥,差一点儿就打中孤拔,可惜回天乏术,很快沉入海中。此战,福建水师几近全军覆没。

马尾海战惨败后,张佩纶作为“主战祸首,建言党魁”,在交战中却毫无建树,被群起而攻之。一向以清流自称的张佩纶因罪被发配充军,三年期满后投入李鸿章帐下。李鸿章得知张佩纶的元配妻子已逝,于是将小女儿嫁给张佩纶,将其招为女婿。当年以清流自诩的张佩纶,在现实的毒打下,只能退出朝堂,从此作为李鸿章的幕僚,不复昔日风采。