|

南北盘江深切出的黔西南 是一段贵州山河的“高燃史诗”!

四季如春,阳光明媚,这是人们进入黔西南的直接体感,另一种打开黔西南的方式,则是从亿万年的时间尺度和1.68万平方千米的空间尺度的“上帝视角”,见证温润多雨的气候,如何成就今日黔西南的山地风采与激情。

数亿年前,古地中海逐渐退去,中国西南地区始成陆地,古地中海的消亡边界从云贵高原的西南方向穿过,在云贵高原之西“挤”出复杂的地貌环境与众多地层缝隙;约五百万年前,今日青藏高原的地形地貌格局基本被塑造成型,现代季风环流开始形成,为云贵高原带来温热多雨的自然环境。

充沛降水持续冲刷云贵大地1-2千米深的喀斯特岩层,沿着细细密密的岩层缝隙侵蚀切割,更在黔西南这一云贵高原与广西丘陵的交汇与过渡地带,形成众多深切的河谷,也成为了这片大地的灵秀之源。

被南北盘江环抱的黔西南布依族苗族自治州。 地图/两个黑眼圈,设计/九阳 南盘江与北盘江,分别发源自乌蒙山脉余脉马雄山的南坡与北坡,穿越数百千米的崇山峻岭,形成“环抱”黔西南的态势,并在黔西南州东南角望谟县蔗香镇的双江口汇合为红水河,此后一路流经岭南,奔腾入海。这两条长河,正构成我们理解黔西南壮阔天地奇观与千年人文故事的地理密码。

北盘江,承包了黔西南山河史诗的壮阔。

北盘江及其诸多支系水流在贵州西部的山区上纵横奔驰,形成了花江大峡谷、坝陵河大峡谷、尼珠河峡谷等一系列世界级的喀斯特峡谷,也正成为世界级高桥们争奇斗艳的最佳舞台。如今的“世界第一高桥” 杭瑞高速北盘江大桥,正是自北盘江大峡谷上横空越过。

已经合龙的花江峡谷大桥,更将超越杭瑞高速北盘江大桥,实现“世界第一高,山区最大跨”的壮举。这座大桥跨越安顺关岭与黔西南贞丰之间北盘江花江段深切出的U型深谷,自桥面至水面的高度为625米,相当于两百多层楼的高度,比北盘江大桥还要高出60米;主桥跨径为1420米,比现世界跨径最长的云南金安金沙江大桥还要长34米,创下世界山区桥梁跨径长度之最,正成为见证贵州雄阔风姿的新世界级名片!

摄影/刘力维 南盘江,则为黔西南的山河史诗,增添了一处处喀斯特地貌上的绝妙好辞。

南盘江畔最为著名的大地奇观,莫过于其支流马岭河两岸的高原面上,矗立的20000余座石峰。明代第一“驴友”徐霞客称赞这里“磅礴数千里,为西南奇胜”,其核心区域正是今日的兴义万峰林,闻名遐迩,自不必言。万峰林不远处的马岭河峡谷,全长不过56.8千米,却因险峻的峡谷地势、富含碳酸钙的流水以及多元生态环境,形成三个互相联动的“中国喀斯特之最”。

摄影/陆晨Luis 马岭河峡谷上游,有一段长约8.3千米的地缝景观,位列中国地缝景观长度之最。虽然宽度不过在30米-50米之间,却能够深切出150米-200米的深度,望之深不见底,惊心动魄;峡谷中植被更替层叠,千米落差之间产生百余条瀑布(丰水期),如同云端白练,奏出中国最密集峡谷瀑布群的水之欢跃;密集的瀑布也造就峡谷内常年水雾蒸腾的环境,丰富的植被在岩壁上生长,利于水中碳酸钙沉积,长此以往,岩壁上生成一簇簇五彩嶙峋的天然盆景,共相造就一片片总分布面积可达200万平方米的中国最大面积生物钙华。

马岭河峡谷地势险峻,风景壮阔。 从南北盘江两岸出发,放眼整个黔西南,你可以看到包括高原湖泊、险峻峡谷、山间坝子、激流飞瀑、地热温泉、峰林峰丛、深邃溶洞及天坑等在内的喀斯特自然地貌。一处处喀斯特奇观,共同组成了一条云贵高原喀斯特地貌变迁的时光隧道,从兴仁放马坪以喀斯特地貌为基底的高山草甸、到夺得天地造化的贞丰双乳峰、安龙城郊天然白云岩“金字塔”,再到雨补鲁天坑与泥凼石林……在黔西南,一眼可望尽亿万年的天地之奇。

黔西南的喀斯特地貌景观非常多元。 左上:兴义万峰湖,摄影/张霆 左下:安龙城郊“金字塔”,图/视觉中国 右上:贞丰双乳峰,摄影/张德厚 右下:兴义泥凼石林,摄影/胡云江

南北盘江,不仅塑造了黔西南繁丽多姿的天地,也流淌出了这片热土数千年来的人文史诗。南北盘江汇成红水河后一路向东南奔流,成为西江,与北江、东江汇合为中国第二大河珠江,注入南海。早在秦汉时期,来自巴蜀的货物,便可经由南北盘江直达珠江三角洲的番禺(今广州)。从秦汉至近代的数千年间,南北盘江都成为大西南通往岭南两广的重要廊道。被两条大江勾勒出的黔西南,也就自然而然有了“西南屏障,滇黔锁钥”之称。 每逢时代风云的大变局,黔西南便在中国舞台上闪亮登场,成为贵州的一处人文先锋之地。 摄影/四月初十

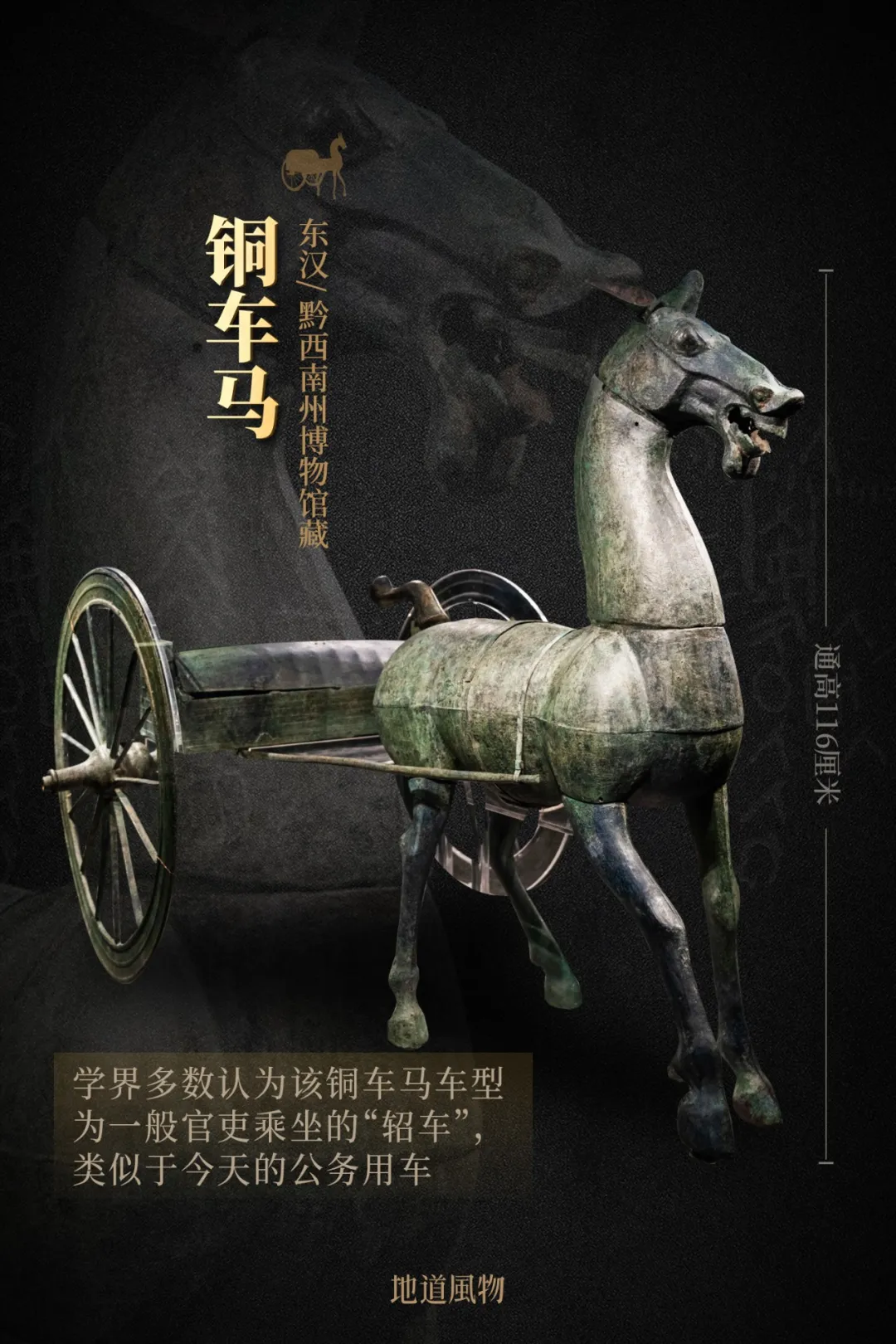

秦汉时期,由于“五尺道”“南夷道”等驿路的最初开发,贵州高原这片山地热土第一次与中央王朝产生大规模的交流。若你前往黔西南州博物馆,便能看见这次大规模交流所造就的众多文化珍宝—— 这里有姿态雄健的“东汉豪车”铜车马;沉凝了几分巴蜀韵味的抚琴俑与俳优俑;满是荆楚浪漫元素的青铜钮钟;传播影响到东南亚的汉代一字格短剑;昂扬向上,生生不息的连枝灯和摇钱树……黔西南,正因两条串联起周边山地的长河,成为今日沟通黔桂滇三地的十字路口。

自此之后,黔西南迎来宋元时期贩马古道上的悠悠客商,明代入驻景家屯、坐镇黔滇的军屯将士,随着近代百年未有之大变局的到来,黔西南以三省区交界的中枢位置应时而动,飞速崛起。

清道光二十一年(1841),张之洞的父亲张锳到任兴义府(今黔西南州安龙县)知府,为助力当地教育,他自掏俸禄购置桐油,派人为挑灯夜读的学子们添加灯油,长达十四年之久,“加油”二字,传为美谈。

笔山书院在民国时期培养了大量人才, 涵盖政治、军事、学术等多个领域。 图为笔山书院旧址。 摄影/胡云江 同年,另一位对黔西南文教影响极大的人物刘官礼出生。他虽为武将,却尊崇文教,重建笔山书院,数十年间人才辈出,让黔西南成为与贵阳、遵义并肩而立的贵州近代人文重镇,形成民国初期贵州著名的兴义系军政集团,产生了贵州督军兼省长刘显世、贵州陆军总司令王文华、大夏大学(华东师范大学前身之一)创办者王伯群等一大批历史人物。

刘氏庄园宗祠,记录着刘官礼等刘氏子弟 兴办团练、守护一方安泰的事迹。 摄影/陈中 黔西南数千年来的高燃史诗经久不息,黔西南山地里众多民族的日常生活与节庆仪典同样热烈。

黔西南,是“中国布依族之乡”。从古越之民传衍而来的布依族,正是我国山地稻作民族的典型。而其人文风采的精华,正在于一系列因稻而生,因时而动的节庆系统。

黔西南布依族擅长制作各类米食。 摄影/陈伟红 布依族“三月三”,既是开春农耕驱虫的礼俗仪式,也与中原地区祭祀山神,祈求丰收的上巳节一脉相承;在水稻扬花时,布依族会举办盛大的“六月六”仪式;等到水稻丰收时刻,人们采新稻、舂新米,蒸起热气腾腾的新米饭,开启一场将从农历七月中旬直达九月的宏大“吃新节”,成为了庆祝大地馈赠的高潮时刻。

布依族的看家本领歌舞天籁,也在佳节欢庆里被尽情抒发。譬如布依族民乐最负盛名的“八音坐唱”,八音者,正是《周礼·春官·大师》中“金、石、丝、竹、匏、土、革、木”八类乐器分野的延承。古时的朝堂雅乐与布依族山民们手中的月琴、牛角胡、刺鼓等乐器们一朝相逢,便碰撞成为山野之间的热烈民乐,也成为了布依族千年稻作传统之间,对土地生生不息的眷恋。 位列国家级非遗的布依族八音坐唱。 摄影/陈伟红

黔西南的苗族,则有着悠远的迁徙史诗。数千年间,他们或从黄河中下游一路向西南,跨武陵山区进入苗岭;或从川黔之地南下,跨越乌蒙山区;或从湘西随明代军屯将士入黔。今日黔西南的苗族同胞分布横跨苗族三大方言区(东部方言、中部方言和西部方言),文化可谓丰富多彩。

无论是山麓之间,一座座错落有致的吊脚楼组成的苗族村寨,还是花纹繁盛多样,如同“无字史诗”的苗族盛装,都是苗族悠远历史记忆沉凝的文化珍宝。亮闪闪的苗族银饰,更照亮了一众苗族欢庆,成为黔西南永不褪色的潮流。

在黔西南这片土地上,计有布依族、苗族、彝族、回族等35个民族繁衍生息,孕育出一系列多彩的山地风俗。从响遏行云的苗族飞歌,到彝族“东方踢踏舞”阿妹戚托……14项20处国家级非遗,共同绽放出黔西南的万千风采。

每年农历六月,晴隆的彝族同胞都要热烈庆祝火把节。 摄影/张德厚

满满阳光与暖意的“空中黔西南”,是黔西南最为灿烂的一张名片;南北盘江流淌出的“地上黔西南”,成就了黔西南的自然与人文底蕴。而1.68万平方千米热土之下那个富饶而充满生命力的黔西南,则呼唤着这片大地的亿万年时光,如何碰撞出黔西南的璀璨未来。 |