她们的生育决策是怎样的?

2016年,“全面二孩”政策落地后,二孩出生人口有所回升,但整体出生人口数仍逐年降低从2017年开始,上海的两位学者,

上海交通大学副教授沈洋,

与上海对外经贸大学副教授蒋莱,

一起陆续访谈了上海、广东和江西的40多个家庭,

今年10月,她们的研究成果之一:《新生育时代》出版。

她们发现,

女性会将“自己的父母能否支持”作为是否生育的决策依据之一,

生二胎是希望两个孩子好作伴,

降低育儿压力的同时,女性困境依然存在:

“家庭是权力斗争最频繁也最隐蔽的场所”,

围绕着“冠姓权”,男女会展开一系列斗争;

“女性的性别平等意识没有想象中好”,

有些女性是意外怀孕后选择生育,

对丈夫的期待仅仅是能赚钱,陪孩子玩…

她们希望让这些女性的声音被听到,

“生育不是开盲盒,要有充分认知,再选择是否生育。”

自述:沈洋、蒋莱

编辑:张雅兰

责编:倪楚娇

沈洋(左)和蒋莱(右)

在新的生育时代,首先是政策变了,从2013年的“单独二孩”,2016年的“全面二孩”,再到2021年的“三孩”政策,女性生育二孩的意愿被释放了。其次是生育二胎的人变了。曾经生二胎以农村人口为主,二孩政策之后以高学历、体制内稳定就业的人口为主,原本这批人是不被允许生二孩的。生育是一个公共话题,互联网上也有各种各样的声音,但是很多发声、制定政策的人,都是一些中年男性,但他们又不能生。我们是不是应该让育龄的,这些政策的目标群体的人的声音被听到?这是我们想做这个研究的初衷。(沈洋)在大城市,我们能听到的观念大多是“不想生孩子的”。2022年,我和自己的学生做过一个调查,研究阻碍青年婚育的因素,聚焦为什么大家不结婚,不生孩子。结果我发现,部分年轻人对于自己未来的就业前景并不乐观,有时未必是因为当下的工作不好,收入不高,而是大家对未来的预期比较悲观,觉得以后会不稳定 ,这降低了他们的婚育意愿。女性最担心生育之后,家务、育儿的重担就落在她们头上。

韩国电影《82年生的金智英》,讲述了女性成为全职妈妈后的生活

互联网上传播了很多女性主义思想,一些针对女性的恶性事件新闻等等,也加重了女性恐婚恐育的心态。我印象很深,在那个研究里,我访谈过一位出生在江苏农村的女性,她聊到自己母亲的时候哭了,因为她母亲生育之后不工作了,成了家庭主妇,一直在家里带孩子,被闲言碎语影响,最终精神分裂。她觉得自己母亲很不幸,自己也就不想生了。还有就是教育内卷,大家恐惧密集型母职。密集型母职就是以孩子为中心,投入大量时间精力和金钱。整个家庭都围着孩子转,比如孩子上学买学区房,就一起搬家,孩子上兴趣班,就抽时间接送……大家一想到结婚生育,并不觉得这是件美好的事。

今年10月,沈洋和蒋莱的研究成果之一《新生育时代》出版

国家放开生育政策后,一定程度上释放了一定的生育潜力,我们好奇这部分女性为什么不仅生育了,而且选择生二胎,她们是如何做出生育决策的,生育后的生活是怎样的?我们希望能让大家看到女性面临的困境,呼吁一个生育友好的社会。

我们一共访谈了45个家庭,主要集中在上海、广东还有江西,以30-40岁,高学历,工作稳定的女性为主,对她们来说,生育第一个孩子是自然而然的。生育二胎,是希望两个孩子好作伴,认为有兄弟姐妹对孩子性格成长有好处,也有些女性是害怕“失独”。

生育时考虑的因素也是新的,有些女性会考察丈夫是不是靠谱,能参与育儿,有一位受访者就观察了丈夫一段时间,觉的他能做好家务,自理能力也比较强,才考虑生育。此外,很多女性在考虑生育的时候,会考虑自己的原生家庭在时间、经济上能否给予一定的支持。

因为虽然全国的产假都有延长,但比如上海,产假是158天,孩子半岁母亲就要回归职场,但孩子3岁才能上公立幼儿园。这当中两年半的差距,肯定需要帮手。大部分人会请自己的母亲或者婆婆帮忙,或者请育儿嫂。

我们发现在上海,女方原生家庭,也就是外婆帮忙带娃的现象比较普遍。这主要是因为独生子女政策,很多上海出生的80,90后女性都是独生女,她们和自己的原生家庭走得很近。

有一位受访者,在生育前就先征求了自己母亲的意见,她母亲明确提出会帮她带孩子,她才决定生育。

女性在育儿方面减轻了压力,但解决了女性困境吗?这不好说。(沈洋)我很早就发现,身边很多生了二孩的朋友,都让孩子随母姓了,这似乎已经成了一个趋势。我在没有怀二孩之前,也和丈夫达成一致,如果生二孩的话跟我姓。所以在访谈的时候,我们也有意识地关注这个话题,但大部分女性不会主动提及,她们甚至会觉得有些冒犯,因为这对她们来说也是个困扰。为什么关注这个现象?因为孩子随父姓,是父权制里约定俗成的传统,也是重要象征 ,所以要争取性别平等,就有必要争取打破这种规范,部分女性也正在进行这种实践。我们想知道,她们背后的动机和家庭内部发生的变化。我们访谈的家庭里,有大概20%孩子随母姓的情况。其中有些母亲提了,但是没有成功。不少还是出于父权制的原因。比如女方的经济条件比较好,参与育儿比较多,女方的父亲就要求孩子随母姓,其实也就是随女方的父姓,跟招婿制度的动因是一样的。另外,就是女方出于孝顺自己父母的原因,觉得自己父母参与育儿很辛苦,应该让孩子跟自己姓。只有少数是出于性别平等的动因,女性有了性别平等意识,觉得第二个孩子跟自己姓才公平。但孩子随母姓通常要争取丈夫和夫家的同意,还有个前提条件是,女方家庭要在经济和育儿支出上有非常明显的付出,我们发现,这些条件缺一不可。我们有一位受访者宋钰涵(化名),结婚以后和丈夫住在娘家,宋玉涵的父母也给夫妻俩买了一套房,写了夫妻俩的名字,她丈夫的工作也是老丈人介绍的,宋玉涵还要每个月给公婆3000元补贴。即便如此,夫家依然对孩子随母姓这件事不满意。女性争取冠姓权,也会成为家庭内部的不和谐因素。

日剧《我,到点下班》,女主角东山结衣从职场女性的角度表示:有了孩子以后女性容易受到母职惩罚

还有一个问题其实是被忽略的,就是女性会在家庭生活里做很多“认知劳动”。我们访谈过一个女性何悦(化名),因为她老公出差比较频繁,所以家里很多事情的决策都是何悦做的。她们生了孩子以后打算买学区房,从收集信息,到看房买房,丈夫都没有参与。这些问题不是个例,因为生育之后,要决策和考虑的事情必然会增加,从孩子的衣食住行到报兴趣班、择校等等,这样的“认知劳动”大都是母亲在做。传统的性别分工默认女性是养育孩子的主要责任人,女性会主动承担这些“任务”,还有一个原因是,现在有很多育儿公众号、育儿群,都是针对母亲的,很多她们很自然地被裹挟到了这样的育儿劳动里。

我们也访谈了一些有全职爸爸的家庭,可能是因为他的收入和妻子相比很悬殊,这种情况下,做全职爸爸是个更理性的选择。虽然没有定量的研究显示现在全职爸爸的比例增加,但在媒体上,这样的讨论是明显变多的。

男性成为全职爸爸,会一定程度降低女性育儿和家务的压力,但很多时候,这些女性依然会受到固有观念的影响,比如有一位受访者,为了维护丈夫的自尊心,还是会在孩子面前,向丈夫要零花钱,会主动和孩子说,爸爸才是一家之主。

女性受到工作的宰制的同时,还要规划孩子的教育路线,照顾丈夫自尊心,依然有多方面的劳动和付出。

《女人》讲述一个单身母亲面对残酷命运,养育两个孩子

我们访谈的过程中就发现,虽然大部分女性受过很好的教育,但是她们的性别平等意识并没有想象中好。

有些女性是意外怀孕生育二胎的,也有人因为意外怀孕进行过流产手术。有人因为橡胶过敏,不适合使用安全套,或者是没有这方面的意识。这反映了在性生活中,主要还是男性做主导。

此外,大部分受访女性对丈夫不抱太大的希望,觉得只要能赚钱,带孩子玩,不赌博不出轨,就可以了,其实当时我们也挺惊讶的。

(蒋莱)事实上,我一开始做性别研究的时候,对于性别的认知,性别平等的知识是非常陈旧的。我生于70年代,那时候,“生与不生”的问题肯定不是显学,基本没有人考虑这个问题,肯定是要生的,不生就是你有问题。那时候我一毕业就结婚了,本来也没有生育的打算。但是意外怀孕后,大家也劝我,早生恢复得快,于是就生了。其实当时很大程度上也是为了照顾丈夫的感受。

那时候互联网上也接触不到什么信息,结婚生育到底意味着什么,带孩子为什么这么累,没有答案。慢慢地,也就觉得自己和身边的世界分隔了。所以我经常套用香港作家亦舒说的“婚姻犹如黑社会”,生育也犹如黑社会,没生育过的不知道其可怕,生育过的也不敢道出其可怕之处。我接受女性主义启蒙的时候已经不年轻了,读博士做的是女性领导力研究,那时候才开始努力找一些关于性别的文献,但国内当时研究比较少,也没有有意识地关注这方面。

我记得之前还访问过一个女教授,她说现在回看20多年前自己当时生育的理由,觉得非常荒唐和愚蠢,仅仅因为听到有人议论自己说,“那个女博士那么大还不生孩子,是不是生不出来?”她一气之下就去生孩子了。

我们这一代女性要跳脱出自己生长的环境去想问题,很困难。比如我虽然在做这个研究,我丈夫也绝对不会承认自己是女性主义者,或者很认同我做的事情,也会说我们做的东西不接地气 。

互联网扩大影响,女性主义知识慢慢普及,中国女性的高等教育入学率在过去十几年也是井喷式增加。所以我们对于性别认知,性别平等信息的吸收,都是在这段时间里面快速发展起来的。1985-2010年,亚洲地区接近30岁女性未婚情况以“剩女”这个标签为例,2007年提出,到2010年这个提法达到高峰,到2017年就完全被批判了,是180度的转弯。

不过,发展太快了,让我们误以为大家的意识都跟上来了,对于70、80后的很多女性来说,她们没有非常介意和需要在家庭中贯彻性别平等,即便知道面临不利的局面,她们也有自己的考量。

比如有个妈妈她自己很早就想好了要生两个孩子,大的带小的,因为她从小一个人长大很寂寞,丈夫就只是提供丈夫的一个角色而已,丈夫参与度低,她打心里没有很大的怨言,因为她知道自己想要什么,她的关注点不在这里。

生育不是黑箱,你去撞运气,然后就开启它。而是要经过充分的个体成长,了解这样一个状况,也了解自己的需求之后,再慎重做出的决定。

2019年,日本女性学者上野千鹤子在东京大学发表演讲,受到大量女性的追捧,她也成了最知名的女性学者之一

现在互联网上掌握话语权的女性很多都是拥有一些“特权”的,相当多的所谓“基层女性”,她们的声音很难被听到。

这也导致现在网上女性主义的撕裂情况也很严重。因为大家处在不同的位置,就彼此攻击。比如有人说生育影响事业,会被生育过的妈妈们鄙视,或者全职妈妈被职业女性鄙视,那都是在内耗我们自己。

我希望大家看到各种不同的处境,明白大家是共同体的关系。你现在遭遇的问题,未来会有人遭遇,没有遭遇的问题,有人正在遭遇。

沈洋生完二胎的第二天,一家四口合影

(沈洋)大家为什么不敢生?我觉得其中一个重要原因是教育内卷带来的教育压力。

我有两个孩子,第一个孩子出生后,我们一开始也是投入大量时间精力金钱在她的教育方面。后来有一次,我要去上钢琴课,孩子正好没人带,我就带她去上了那节课,我发现她也能安静地陪我一起上完。那时候我意识到,其实有时候我们可以把自己的事放在前,偶尔也可以让孩子以我们为中心。纪录片《中国门》

家庭是最小单位的共产主义社会,现在我们家的整体原则是,要让所有家庭成员都能够茁壮成长。在做一件决策的时候,要考虑家里其他人的情况,比如工作、娱乐的时间有没有被牺牲,生活满意度有没有增加等等,要用多重的指标去考虑一个家庭或者一个人生育后的生活。基于这个观念,我们尽量不放弃自己的娱乐和休闲时间。给孩子报兴趣班,只选择家楼下的,走路不超过5分钟。之前上海一个击剑队来幼儿园里挑“苗苗”,我的孩子被挑中了,孩子自己也是想去的。但训练的地方离我们家8公里,对我们来说,接送是个很大的问题,综合考虑之后,就放弃了。其实爱是去中心化的。家庭里,每个成员都很重要,都值得尊重。意识到这一点,会一定程度上减轻育儿的焦虑和压力。

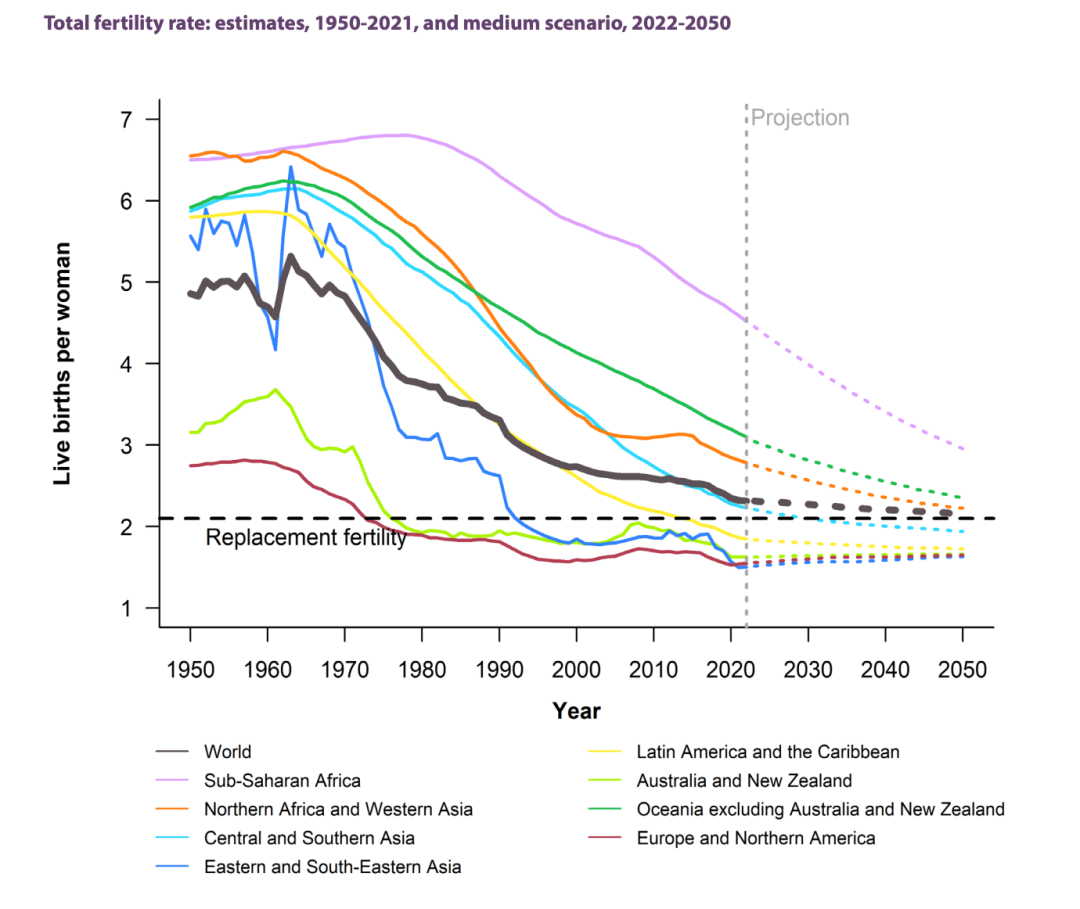

世界各区域总和生育率

(蒋莱)生育问题关系到国家前途,重要决策,但不能把生育问题变成一种口号,一种宏大叙事。我们希望女性的处境能被充分纳入到政策的考量中去,希望把生育主体作为一个整体的处境被看到。我们的观点很简单,你只有在职场上保障女性,她们在家里才敢生孩子。很多发达国家会给家庭很多补助政策,但东亚很多国家依然是生育洼地,因为对女性来说,以职场为代表的公共领域的地位不被保障。所以不管你在家庭层面的政策上多给力,今天的女性也不买账了,不愿意生。

社会要保障女性,除了职场上的保障,在医学领域也可以往这个方向去思考,比如大家经常谈及女性的最佳生育年龄,虽然数据反映女性35岁以后生育的风险增大,但我们为什么不在这方面增加医疗研究的投资呢?或者对35岁以上,想生育的人群提供更多帮助?事实上,我们的医学上的发展也是很滞后的。是不是因为决策者并没有在这个领域分配资源?关于女性身体、女性的更年期、痛经、生育这些问题的相关研究,在北欧国家是最多的。但是我们身边的女性,显然没有得到这些资源的充分分配,所以当我们谈起生育的经历,依然充斥着很多痛苦和不满。社会需要构建起这样一个关怀和支持系统,这个系统才能叫“生育友好和妇女友好”。