▲左:正在出发去瑞士的沙白;右:沙白在瑞士

来源:沙白白的世界

10月24日,43岁的上海姑娘沙白

发布了和父亲的最后一条视频,

表示将在瑞士当地时间下午四点接受安乐死,

如今她的头像已变成黑白。

从她过往的视频里可以得知,

她在20岁时确诊了红斑狼疮,

后又发展成了严重的肾病,需频繁接受透析,

她觉得这不是自己想要的人生,

因而决心赴瑞士安乐死。

面对她的选择,

有人觉得她“自私”、“不在乎家人”,

有人“希望这只是一场社会实验”,

也有人感叹她的从容,

并感谢她为大家提供了一场“活生生的生命教育”。

一条曾在过往采访过

第一位选择安乐死的中国人,

和世界上第一位合法协助他人安乐死的医生。

中国台湾传奇主播傅达仁,

是第一位选择安乐死的中国人。

他86岁的生命里,

当过篮球选手、教练,获得过金钟奖,

却在晚年时饱受胰脏癌折磨,

暴瘦到只剩49公斤。

生命最后的两年,

他积极推动安乐死合法,都未获成功,

2018年6月,

他在家人陪同下前往瑞士执行安乐死。

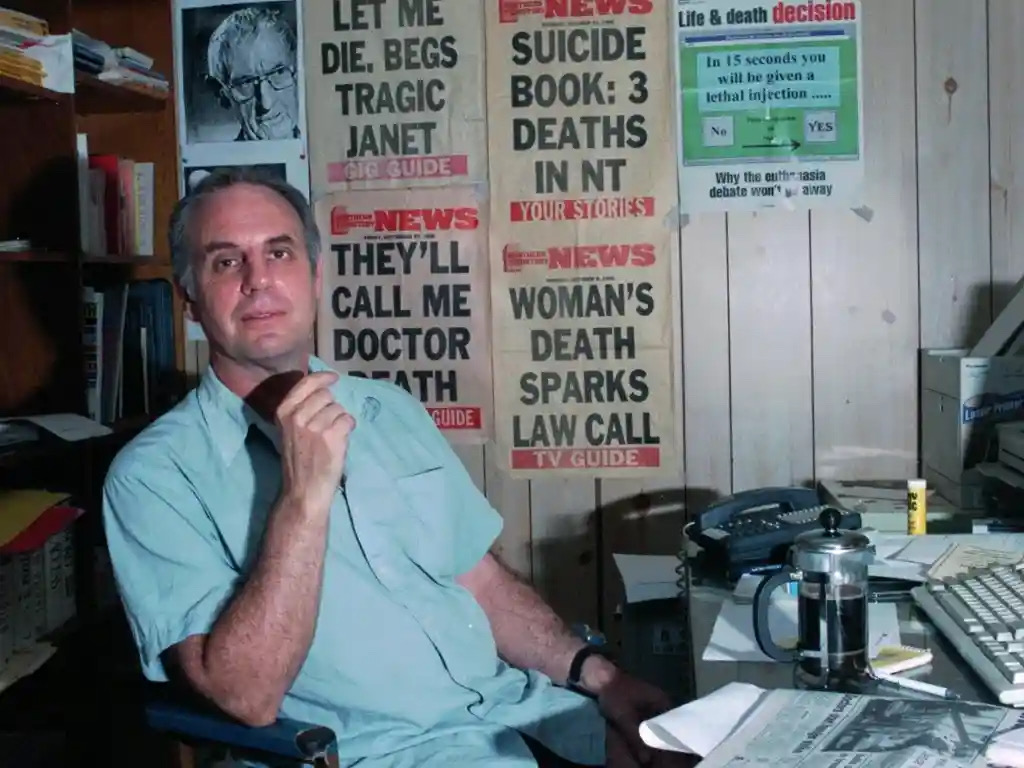

▲2023年6月,安乐死舱(sarco)正在做最后测试(右一为设计者之一Philip Nitschke博士)

菲利普·尼奇克(Philip Nitschke)

是世界上第一位合法协助他人安乐死的医生,

他早在1997年就帮助了第一个病人安乐死,

被外媒称为“死亡博士”,

在全球积极推动自主选择安乐死的权利。

去年,他参与设计的“自助安乐死”设备

在瑞士引发了激烈讨论。

它形似小型太空舱,能搬到任何地方,

人躺进去关上舱门,

回答一系列评估问题,按下按钮,

氧气就会在30秒内骤降为0,

无需他人协助,5分钟内无痛死去。

世界上安乐死合法化的国家不多,

面对安乐死的议题争议始终不断,

以下是他们面对生命与死亡的理解和实践。

自述:傅俊豪、Philip Nitschke

编辑:白汶平、张雅兰

自述:傅俊豪 傅达仁儿子

我是傅俊豪,我爸爸是傅达仁,2018年6月的时候,他顺利地到瑞士去完成了安乐死,是亚洲第一位前往瑞士完成安乐死的中国台湾人。

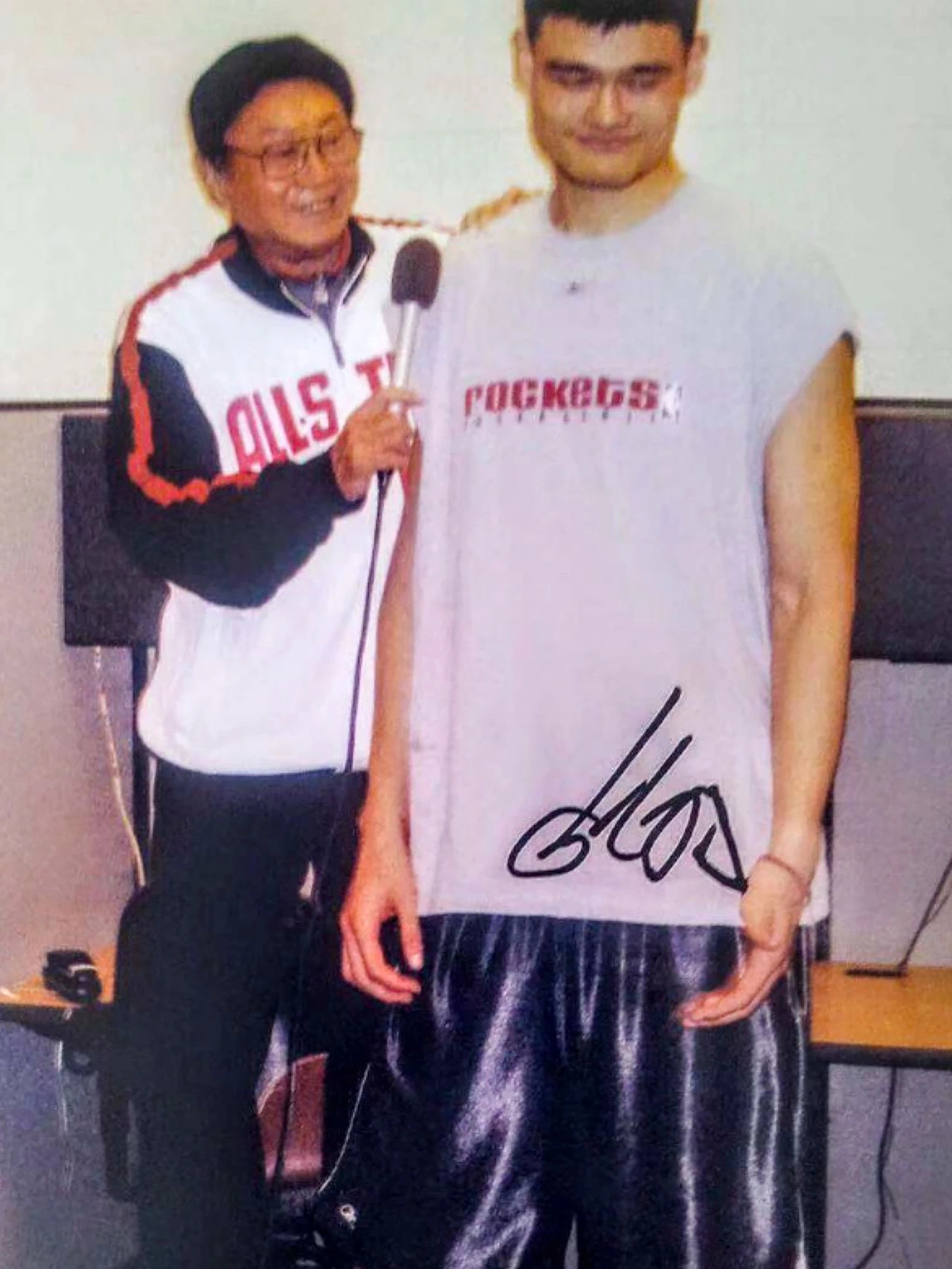

▲傅达仁专访巴西球王黑珍珠贝利

▲傅达仁专访篮球明星姚明

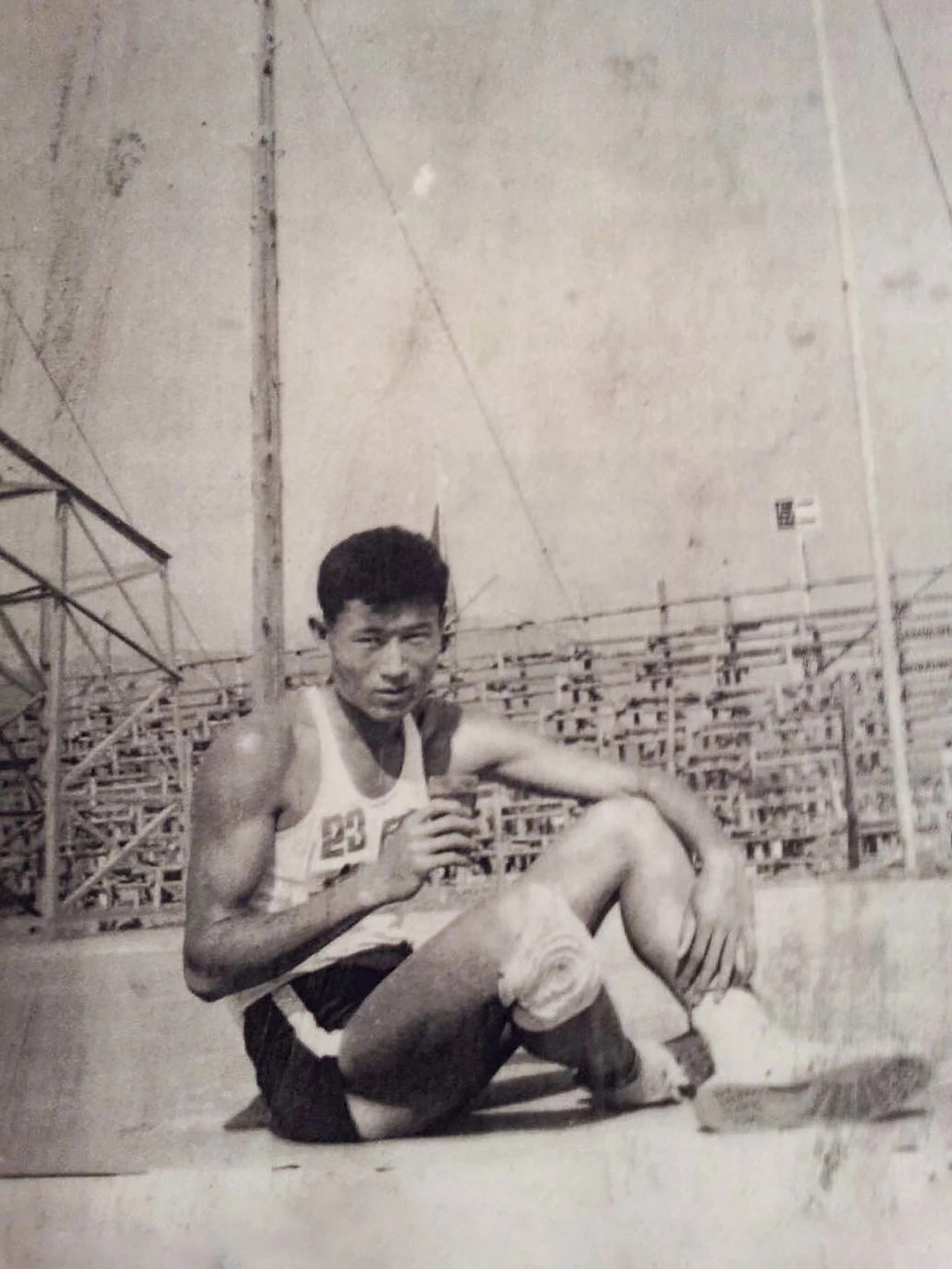

他曾经是台湾的篮球选手,代表台湾出赛获得冠军,还当过篮球教练,后来他担任体育主播,采访过7届奥运,访问过拳王阿里、姚明、黑珍珠贝利,也登上过央视春晚,可以说一辈子都奉献在体育媒体界,获得过电视金钟奖,人家都说大陆宋世雄、台湾傅达仁。

翻开他的一生,非常精彩,我父亲身高186公分,不管在球场,还是银幕前,都意气风发,所以到他晚年生病时,那种反差,其实是一般人很难以想象的。

▲傅达仁年轻时是篮球员

我父亲60岁才生下我,从我有印象以来,就一直听他说“我快要死了、我明天就要死了”,但对于儿子来说,还是很难做好准备。

2016年,父亲84岁,有一天突然反复发烧,我们带他去医院检查,发现是胆管阻塞,在他这年纪,胆管阻塞是很危险的,万一造成黄疸,就很可能走了。

▲傅达仁的日常用药

父亲按照医生指示去装支架,把胆汁排出,但支架只能使用半年,半年后就要换一次,装到第三次就可以领残障手册了,父亲装第二次支架时,把胆切除,同时被诊断出胰脏癌,父亲非常绝望,提出了安乐死的想法。

当时医生告诉我们,父亲若装第三次支架会有生命危险,若是引发腹腔积水,日后就要在身体里插导管引出血水,手术顺利的话要做化学治疗,评估存活率有50%。

父亲经过思考后告诉我们,他就算积极治疗,也只剩50%的生存机会,而且即便活下来,也只能一直躺在床上、失去自由,他不想要在人生的最后阶段,过得这么痛苦,他想要快快乐乐,有尊严地走完最后一程。

我一路看着父亲越来越衰弱,走路渐渐需要人搀扶、需要使用拐杖、不断腹泻,也吃不下东西,生活品质渐渐下降,有一次他半夜醒来,摔到床底下,自己都没办法爬起来,我看着父亲这样,心里非常痛苦——我什么都帮不了他。

在中国台湾,安乐死并不合法,虽然接下来台湾要推动“病人自主权利法”,病人可以依照自己的意愿,放弃插管等人工延长生命的医疗行为,当然父亲也尝试过,靠着止痛剂、吗啡减轻痛苦,可是越到后期,父亲使用止痛剂的剂量越来越重,而且已经无法缓解。

▲傅达仁写的回忆录

父亲常常念着说,他要去安乐死,老是跟我们说要去瑞士、要去瑞士,我们当然很不愿意,所以我们就想那来转移他的注意力,看可不可以让他减轻痛苦,我们建议他写回忆录,结果他半年就写完了,书也顺利出版。

▲傅达仁在学油画

然后他又开始吵着去瑞士,我们又告诉他,不然你画画啊,可以开画展,于是他花三个月学油画,画了40、50幅作品,开始开画展,大概安静了半年,接着又开始说要去瑞士。

虽然这一年来,父亲做了很多事,但他大病小病不断,进出医院无数次,常常没有力气,要吸着氧气机,这中间的折磨,只有我们家人才知道,后来他画展开到一半,他说他不行了,所以去年(2017年)11月,我们举家去瑞士安乐死机构,也在那时候成为会员。

其实那一次,父亲就想要直接在当地安乐死了,怎么劝都不肯回来,但对我们家属而言,其实是非常不舍的,我们没有做好心理准备,私心地希望父亲可以再多陪我们一点时间,后来我在当地发烧了,生病也很严重,父亲才妥协说,好我们回台湾。

在那之后,不管我们怎么鼓励他,父亲都没有改变决定,那时快要过年,父亲说年后就要安乐死,我还跟他说我要结婚啊,等我办完婚礼啊,可是父亲一刻也不想等,在这半年期间,父亲病情更加恶化,瘦到只剩下49公斤,今年(2018年)6月,我们再度陪同他到瑞士,这一次他真的要走了。

父亲曾经活跃于媒体,他临终前都还在社群网站上,跟大家分享生活,那时候我记得他手受伤了,医生说伤口要缝合,他就说他快死了,才不要挨针,我们就在他手上贴了人工皮。

▲傅达仁在尊严屋歌唱

经过安乐死机构人员和医师评估父亲的心理状态和病情后,我们依照他的心愿,在充满歌声的尊严屋里,陪他走完最后一程。

安乐死机构准备了两杯药,第一杯是止吐剂,第二杯是毒药,因为有时候让病人喝毒药,可能会吐出来,所以需要先喝止吐剂,喝完止吐剂你都还是可以后悔,但父亲毫不犹豫,就这样喝完第一杯,再喝下毒药,我看着他一口、两口...... 然后静静的躺在我怀里,闭上眼睛,渐渐失去呼吸心跳。

那一刻,很平静,平静得就像父亲只是睡着,大家都没有意识到,他真的走了,也是这一刻,我们真正释怀,觉得这是对父亲最好的方式。

曾经我们不谅解他、曾经我们觉得他自私,曾经我们希望他可以陪在我们身边,但是父亲身上的痛苦,真的不是我们可以体会的,我们对父亲的爱,就是尊重他的意愿,我们陪在他的身边,他离开的那一刻,我们全家都在,父亲知道我们是爱他的,我想那就够了。

父亲是亚洲第一位安乐死的中国人,我想他的离开,也带给大众一个讨论和反思的空间。

▲Philip Nitschke博士

自述:Philip Nitschke博士

无需他人协助的安乐死舱

我是世界上第一位协助病人自愿安乐死的医生。从1997年帮助第一个病人安乐死至今,快过去30年了。但关于安乐死的争议,从来没间断过。

即使到今天,实现安乐死合法的地方依然不多,只有比利时、卢森堡和荷兰等少数几个国家和地区。安乐死设置的条件很多,比如人患有无法治愈的疾病,自愿请求安乐死,而且要经过医生多次评估确认。

早期安乐死也都是用药物注射的方式,但大多数药物很难获得。即使找到了,普通人也很难将针头插入静脉。

安乐死始终需要人协助,而涉及他人协助,就很难避免伦理、法律问题。所以安乐死的程序一直很繁琐。

我一直在想,能不能让人更自由地选择安乐死?

所以这些年里,我设计了很多安乐死的方式,发明过自动注射药物的设备、降低细胞含氧量的药物,使用氮气等等。安乐死舱就是一步步发展演变来的。

▲2019年威尼斯双年展上展出的安乐死舱(Sarco),很多人都在好奇围观

2017年,我们就设计完成了,但是因为种种原因,直到2023年6月,我们才开始做最后测试。

现在,安乐死舱只在瑞士开启小范围测试。自2010年以来,每年大概有1000多个外国人去瑞士进行安乐死,而且瑞士有一条独特的法律,即使这个人没生病,协助对方安乐死也不算犯罪。

▲2019年威尼斯双年展上的安乐死舱(sarco)

安乐死舱外形像一个小型太空飞船。设备长度大概是成年人的身长。躺进去关上舱门,回答一系列评估性的问题,按下里面的按钮。随后,整个胶囊舱里就会充满氮气,随着氮气越来越多,氧气含量会从20%快速下降。

刚开始,安乐死舱里的人不会有任何不舒适,慢慢地,可能有些头晕,类似“迷失方向”的感觉。等到氧气含量几乎降为0,人会迅速失去知觉,但整个过程里,人会感觉很放松。

我们要做很多技术测试:要确保舱内的气体水平下降得足够快,缩短人陷入昏迷的时间;要检测舱内的温度,因为气体是比较冷的,在里面待太久会不舒适。我们还会安装一个虚拟现实的显示器,这样人们就能看到舱内的样子,再决定要不要躺进去。

▲2019年,Philip Nitschke博士和参观者

在使用前,我们会反复确定对方的真实意志。要求当事人头脑清醒,精神正常。所以在使用安乐死舱之前,我们会做一个小测试,测试这个人是否心智健全。

目前我们会问3个问题。你是谁?你现在在哪里?你知道按下按钮会发生什么吗?所有的回答都会被录音。确保人们知道自己的生命即将结束。我们也会请瑞士的精神病医生评估使用者的心智能力,确保他们是头脑清醒的情况下做出这个决定的。

▲Philip Nitschke博士和安乐死舱

安乐死舱也不是固定的,它可以根据个人需求搬运到任何地方。我们还会研发3D打印功能,给想要使用的人一个软件,让他们在任何地方都能打印出来使用。

我个人很喜欢这个设计,我觉得很浪漫,它让死亡变成了一个优雅的仪式,你可以选择自己想要死去的时间,比如一个纪念日,一个天气好的日子。然后把它搬到风景很好的地方,叫上亲人朋友,你准备好离开的时候,就挥手告别。

▲1997 年,Philip Nitschke 在澳大利亚北部库拉林加的办公室。图片来源:Rohan Sullivan/美联社

世界上第一例合法的安乐死

我出生于教师家庭,1972年获得了物理学博士学位,后来因为自己身体不好,将近40岁才开始学医,毕业后成了一名医生。在医院工作时,亲眼见到很多生命垂危却对此无能为力的人。

1996年,澳大利亚北部出台了第一部安乐死合法的法律,当时大家普遍反对。

在1997年,当时的法律出台不久,我就帮助了第一个病人。他当时已是前列腺癌晚期。每次去病房看他,都能感受到那眼神里的无助。但治疗不曾间断,各种管子、仪器支撑着他的生命,直到有一天,他跟我说他想安乐死。

我非常支持他,但当时执行起来很困难。根据法律,我至少要得到其他4个医生的支持。我在医院里四处游说,被拒绝了很多次。

争取了几个月之后,我才得到了4个医生的签名。在执行安乐死的前一天,那个病人还邀请我去他家里吃午饭,我们聊了很多,他丝毫不觉得第二天的死亡是一件可怕的事。

▲1996 年,Philip Nitschke 和他的安乐死输送系统:一台笔记本电脑和一个装有注射器的盒子,该注射器通过静脉导管连接到患者并由压缩空气驱动。图片来源:美联社

当时,我已经设计了一个简易的装置,病人按下一个按钮,药物会自动注射进去。虽然我可以直接用助推器把药推进他的静脉。但我还是希望病人能决定自己的死亡,就用了我设计的那个装置。

我还记得,那天他的妻子抱着他,机器一端连接着电脑,电脑上会显示:如果你按下这个按钮,你就会死。

他和妻子告别,然后按下按钮。就这样,我成了世界上第一个合法协助病人安乐死的医生。之后的两年里,我在澳大利亚用这台设备帮助4个人完成了安乐死。现在这个设备收藏在伦敦的英国科学博物馆。

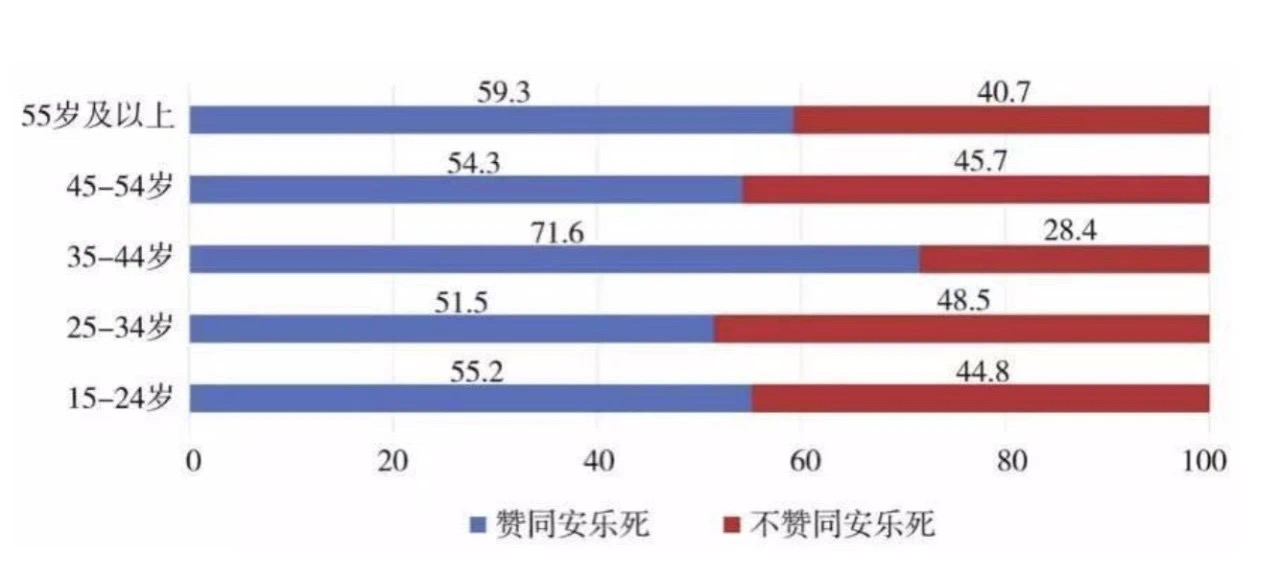

▲2021年,中国《人口学刊》发布了关于“大众对安乐死的态度”的调查研究,55.2%的人赞成安乐死,44.8%不赞同或保持中立,7.1%明确反对

死亡的决定权,在谁手里?

澳大利亚北部的安乐死法案仅仅持续了8个月,1997年3月又被推翻了。

那几年里,我依然能接触到很多想要安乐死的人,我对安乐死的态度也发生了巨大转变。

那是2000年,我当时在澳大利亚珀斯主持一个关于安乐死的会议,会议结束后有个女士找我聊天。

▲电影《死亡医生》剧照,电影讲述了一个帮助绝症病人安乐死的医生

她是个大学教授,说自己4年后就会死,想知道哪里能获得安乐死药物,希望我能给些帮助和建议。我问她得了什么病,她说自己很健康,但再过4年,她就80岁了,她觉得80岁就应该寿终正寝。我当时根本不相信,觉得她肯定是得了绝症。

后来我每次去珀斯,她都来找我。3年、2年、1年,就快要到她说的那个时间了。她一直穷追不舍地问,打算什么时候回答她当时提的问题。

我总是安抚她,我说你现在身体还挺好,怎么总想着要死?为什么不去坐游轮,不去旅行,或者写一本书呢?

她回我:“你为什么不管好你自己的事情?你没权利跟我说什么时候能死,这是我自己的决定。我只想从你这儿得到一些关于药物的信息,不想听你的生死观。”

她觉得,我作为医生,一直在按自己的标准做选择,判断谁可以选择安乐死,谁不行。“你有关于安乐死的药物信息,我想要,你为什么就要把这些信息憋着,不告诉我?”她问我。

▲Philip受邀参加TED演讲,分享他对于安乐死的观念

我当时很震惊,这和当时大家对安乐死的认知都不一样。

那几年,也有很多夫妻来找我,他们其中一人病得很重,另一个健康,但也想和爱人同时死去。根据当时世界上已经通过的安乐死法案,这是不允许的。

直到我见到那个想80岁死去的女士,我才开始认真想这个问题。一个人身体健康但也想安乐死,为什么就不行呢?

在她80岁的时候,她在自己的车里结束了生命。当时这件事在澳大利亚引起了不小的争议。大家质疑,我帮了一个没有生病的人,很多人觉得这样会让安乐死失控,引发新的问题。

但也有些人很支持我,他们觉得,人可以为自己的死亡作出决定。一个人只要心智健全,还有判断能力,就有权利用平和、可靠的方式结束生命。

▲生活中的philip,和他的狗在一起

安乐死问题始终要面对伦理、道德和法律的拷问。因此,当我支持安乐死并为此奔走的时候,也就会不断卷入麻烦里。

普遍观点是,安乐死可能被人利用,人的生命权得不到保障。病人的家人一方面不舍得亲人离世,另一方面,也可能无法承担繁重的照护压力。

医生群体觉得,他们有“救死扶伤”的义务,社会观念上,安乐死合法化也意味着自杀的合法化,在很多文化里,这都是很负面的。

▲Philip坚持开展关于安乐死的论坛和讲座

围绕安乐死有个很奇怪的现象:政府或者医生都觉得他们可以帮助别人实现安乐死,这就是正义的。但一旦决定权在别人自己手里,他们就觉得不对劲了。20多年过去了,依然是这样。

2015年,我公开烧毁了我的医生执照,放弃了医生的身份。我去了荷兰,那里是第一个真正实现安乐死合法化的国家。

▲Philip和母亲在一起

安乐死面临的“老年困境”

4年前,我回到澳大利亚,在很多大城市举行安乐死相关的论坛,当时有很多70岁以上的人来参加。

他们想安乐死的理由有很多:有些人觉得身体衰老了,生活变得困难;有些人觉得现在挺快乐,生命停止这个节点足矣;也有些人想自己选个好日子离开。

事实上,随着老龄化社会到来,人们会越来越长寿,但很多老年人的生命质量很低,他们也面临着想安乐死却无法实现的困境。

比如我的母亲,她94岁的时候住进了疗养院。虽然没生病,但由于身体机能退化,她必须要人扶着才能四处活动,因为消化功能不好,只能吃一些流食。她以前喜欢户外运动,后来连洗澡都成问题。我每次去看望她,她都说不想再这样活着了,她想死。

但那时候我只能安慰她,因为没有身患绝症,是没资格安乐死的。

▲philip和David Goodall,当时David选择前往瑞士安乐死,Philip一路陪同,当时引起国外各大媒体的热议和关注

2018年,澳大利亚植物学家大卫·古道尔找到我,说他想要安乐死。他在大学工作了一生,一直到100岁还在工作。到了104岁,虽然身体健康,但他想结束生命了。

但他在澳大利亚,法律规定除非是病危,否则无法安乐死。后来我们去了瑞士,他在那里注射药物死了。他向世界展示了瑞士这个体系的重要性。

现在荷兰也在探讨一个法案,即面对75岁以上人群的“完整生命法”,如果你已经75岁以上,认为自己已经达成生命完整,想要提前结束生命,是可以申请药物的。

关于死亡,关于生命的终结,我认为是我们这个时代最重要的社会问题之一,这是一个严肃的哲学命题。

在全世界,安乐死合法化正在缓慢推进。我一直希望能看到这样一个世界:每个人都有权利决定自己的生命样态,决定离开世界的那天在哪里,和谁在一起。那可以成为一个浪漫的仪式,我们可以笑着说再见。