小芳虽然不能在物质上给予阿姨们很大的帮助,但能给阿姨们提供一个精神上的支点。

大家好,我是胡尹萍,在北京做艺术,我今天跟大家分享一下我在生活里做的一些事情。

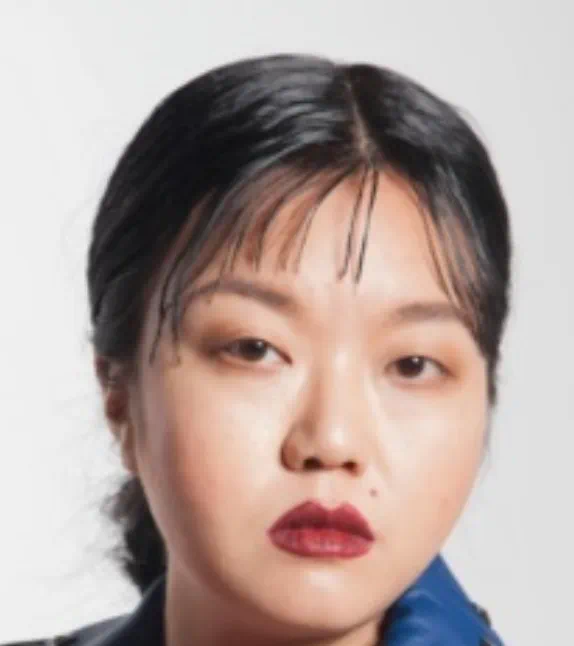

这是2012年的我。

同一年,我朋友给我发了一张照片,他问我这个人是不是我。

我第一反应是「这个人这么丑,不可能是我」。可是这个朋友又是我的发小,他都觉得这个人长得像我,那我自己也有点怀疑了。我就觉得这事好像有点不对,也许她真的很像我,所以我觉得可以试试,搞不好她真的有可能很像我,只是我自己不觉得。

于是我就对着这个陌生女人的照片,梳了一个这样的发型,好像是有点像。

但我当时挺瘦的,我的摄影师就告诉我,你如果想要变得很像她的话,可以晚上喝一杯盐水,第二天拍照的时候,你整个脸就会肿一点,这样可能更接近她。我就真的在晚上喝了一杯盐水,结果第二天我的脸确实是肿了,但眼睛眯成了一条线,更不像了。

那我是不是也可以通过其他的方式呢?后来我就再照着照片做了一件衣服,想尽量从外形上接近她。这些事情是很上瘾的。

艺术家其实是一个很无聊的职业,我就想,我也许可以无限接近她。两年多,我长胖了18斤。在这个过程里,其实外貌是很容易像的,梳个头发,穿件衣服,再摆一个差不多的pose,这样是可以达到一定效果的。

经过一年多的时间,我对她的印象已经不是一开始那样了。我觉得这个人特别自信,她那么淡定、那么自信,那么笃定地看这个世界,那种笃定是我没有的,是我所有照片里都不存在的。最大的差异是她的眼睛,所以我反复地去审视这张照片,努力让自己更像她的状态。

我就重新拍摄,选择了一张跟她很像的照片,同时把这张照片作为了我的微信头像。

后来我证件丢了,就顺便用这张照片做了我的身份证,还做了银行卡,然后她就深深地植入到了我的生活里。

这是2016年我在北京杨画廊做的一个展览,我把这件事在画廊里呈现。

2022年上海时装周邀请我做嘉宾。他们会在外滩一个很牛x的地方打一个广告牌。我其实一直都想找这个女生,我不知道她是不是中国人,甚至是否活着。所以我就说,打一个巨大的广告放寻人启事也挺好的。

于是他们就把这个寻人启事打到了上海的黄浦江边,我想如果能找到她,那我也可以跟她say hello。但很遗憾,我至今没有找到她。

这个作品的名字叫《身份》,每个人在生活里都有各种各样的身份,但实际上有些时候你会发现,很多身份其实是一个误会。

我是一个典型的北漂,长期在北京工作和生活。这是我四川老家的一个小镇。

2015年的时候,我回到老家,发现我母亲在织一个比较廉价的毛线帽,就是这种老年婆婆帽。整整织了两麻袋。

我母亲告诉我,整个小镇的阿姨都在织这种帽子,她们织了一年就等着收购商来收购。我觉得这个毛线太差了,她的时间也被廉价地收购了,这个事情其实是有问题的。

我回北京后就在想,能不能把她的帽子收一下呢?这样我就可以收藏她的时间。于是我找到了我的大学同学,她的名字叫王燕。

我就虚拟了一个法国的公司,请王燕帮我假冒这个法国帽子公司的老总,跟我妈妈说我们公司现在正需要收集一批毛线帽,顺势去帮我收购我母亲的帽子,这样我给她的价格就要好一些,贵一点,我母亲肯定很开心。

王燕以前在国企里嗑瓜子,嗑到门牙都缺了一个。后来她就辞职了,化名为小芳,我们都叫她芳总。我就介绍我母亲跟小芳认识,做起了买卖。

这个录音不是我很有心机才录的,是因为谎话特别容易忘。从那以后我就开始了跟我母亲的谎话之旅,我会把我每次跟她的对话记录下来,以免下一次我再跟她说的时候把这个法国公司说错了。

我母亲因为想要得到这份工作,就开始使用智能手机,包括发微信、发快递等等,开始了她的互联网生活。

织帽子是要一针一线的,很消耗眼睛,我觉得不能让她太累,于是在网上买了很多绿色的毛线寄给她,因为绿色保护眼睛,这样她长时间盯着线的时候,眼睛能稍微舒服一点。

她根据不同毛线的品质,织成了形形色色的绿帽子。她把帽子寄回给小芳,小芳再把帽子转寄给我。

这是她2016年整年织的所有帽子。

我在北京的箭厂空间做了一个展览,把她整年织的帽子都呈现了出来。

我还把这些帽子送到法国,做了一个展览。

在展览中,我发现好多人都喜欢这个帽子,可是我收藏了母亲的时间,又舍不得卖这些帽子。所以我就再跟小芳商量,其他阿姨是不是也不想织老年帽,可能她们也想织我们的帽子呢?

于是我就让小芳在老家做了一个帽子的收购点——小芳会所,我想让其他阿姨也尽量参与进来。

我们小镇上的阿姨来自各行各业,实际上她们也没有那么多生意做,所以就加入了进来。但是,所有的帽子都是以绿色为主,而在中国,绿帽子的寓意又不是特别好。所以我就想了两个办法。在爱尔兰有一个St.Patrick's Day(圣帕特里克节),就是绿帽子节,所有人都会戴着绿帽子游行和狂欢。我们也可以把绿帽子送到爱尔兰去,我们跟VICE 合作,送一大批绿帽子到爱尔兰,参与了他们的游行。我把这些图片发回给阿姨们,其实就是想让她们知道,在不同的文化背景下,绿帽子的含义是不同的。

当时赞助我们的一个品牌是爱尔兰的威士忌品牌,叫Jameson,结果阿姨们把 J 绣反了。这是当时我们在爱尔兰的一些志愿者朋友。我们也很抱歉,后来品牌方说还好,反正我们也能看出来这是一个 J 。有了这个铺垫以后,我们也觉得大家都得参与进来。

好像中国人都喜欢那种「最大、最高、最宏伟」的东西,所以我就在想,我们也可以做一个这样的东西。于是我就让小芳去跟阿姨们说,我们法国公司要申请一个吉尼斯世界纪录,要做最大的绿帽子,让阿姨都参与进来。

这是阿姨们织制的现场。

我们织了一个5米5高的绿帽子,每个参与的阿姨都会留下自己的名字、织的公斤数和日期,其实这样是为了方便结算。

她们的名字挂上去以后,法不责众,大家就开始疯狂地织绿帽子。

有一天,美国的一个朋友到我工作室,发现我们工作室有大量的粉色帽子,他告诉我在美国这样的帽子被称为pussy hat,猫咪帽,是反对美国前总统川普歧视女性的。

正好我们有特别多这种猫咪帽,我就拜托他拿了一大批回去,参与了他们的游行。

小芳虽然不能在物质上给予阿姨们很大的帮助,但能给阿姨们提供一个精神上的支点。

我把这些照片返回给阿姨们的时候,她们都不知道美国总统是谁,但是她们的帽子跟美国总统产生了联系,她们都很开心,吹牛逼都可以吹好几年了。

后来我发现,我母亲是一个非常普通的人,阿姨们也都是很普通的人,其他地方的阿姨也可能和她们一样会织制。

在2019年,冯博一先生策划了一个纤维三年展,我们发动了一群杭州阿姨开始织制。她们报名的热情好高,于是我们整个工作坊每两个小时就能轮换一个阿姨。

所以我们又织了一个巨大的粉色帽子,帽子上挂满了阿姨们的名字。

我觉得可以把更多阿姨调动起来,但是,小芳因为家庭的关系需要回去照顾孩子,这样一来,她的工作量就太大了。于是我又找了我们工作室的助理林冰旗,让他以法国公司四川经理的身份成了小芳的助手,成了小林经理。

小林就回到了四川,开始了林经理的生涯。

这是小芳在培训小林。

我希望把阿姨们的创造力调动起来,我不需要她们面对艺术,因为坦白讲,小镇是产生不了艺术的,但是阿姨们可以更多地去面对她们的生活。针织是一个有一定技术的活,我想让她们不要面对技术,而跳过艺术最简单的方式就是织最简单的东西。比基尼刚好符合,就三个点嘛,所以我们就开始了第二个阶段——比基尼。

四川天气潮湿,阿姨们都会在太阳下织制,对于她们来说,当街织胸罩这事还是很尴尬的,所以我们就让小芳说服了一个比较年轻的阿姨。

这是她做的第一套比基尼。

我们会用金钱和语言去鼓励她,让别的阿姨更羡慕,于是很多阿姨都参与了进来。

这套是一个比较fashion的阿姨织的,她告诉我帽子上是一个WiFi,内裤上是一个二维码,为了强调这个事情,她在中间写了一个「扫我」。

这套是一件高速公路比基尼,阿姨说高速公路上也需要安一个红绿灯,所以她织了帽子。

这一套,其实是他们看电视看得比较多,就织了一个戴官帽的毛线比基尼。

我比较喜欢的是这套比基尼,这套是一个麦田的守望者,因为四川有很多水田,这个色块是四川的不规则的田。

她们织了一百多款比基尼。早期大家还在抄袭和模仿,所以后来我选了85套作为最终呈现。

在这几年时间里,我陆续收到这些比基尼,我认为这是世界上最好的东西,这些最好的东西应该穿在最美的身体上。后来我就雇了内衣模特,我想看一下能不能穿上,结果都很好看。

但有一个问题,内衣模特太贵了,我花了3000块,她们只穿了4套,如果要试穿80多套,那我就破产了。

所以我后来在网上买了很多世界顶级大模的照片,把这些毛线比基尼P在她们身上。

于是就有了这个 LED 的毛线比基尼秀。

2015年的时候,我在黑桥的工作室遭到房东的暴力拆迁,这让我对周遭的安全性产生了强烈的质疑。

在遥远的四川的小镇,如果阿姨们遇到同样的事情,她们会怎么办呢?她们会用什么样的方式去保护自己和家人呢?于是我就让小芳提了一个问题——