|

二

自习区的异乡人

考研江湖上有一句流传甚广的话:“高考考智力,考研考毅力”。这从刘洋的作息就能略窥一二。

他每天早上6点多起床,7点准时到达教学楼,上午复习专业课,下午晚上学数学政治和英语,吃饭就点外卖,一天都不用动窝。晚上教学楼熄灯后,在操场慢跑半个小时,就是他一天中最长的放松时间。

出租屋、自习室、操场三点一线,如此日复一日。

这是一种在各大高校通行的“考研作息” —— 起得比普通学生早,学习结束得比自习室关门晚,甚至连洗头都嫌浪费时间。

因此不乏有女孩提问:“男朋友考研每天复习像消失了一样,应不应该和他分手?”

上午七点到八点,会有许多考研生从南门社区前往北大教学楼自习。

不知是何时开始的“传统”,包括刘洋在内的考研生大多选择到教学楼的三楼自习,俨然组成了一个“大班级”。

在这个群体里,勤奋永远是最宝贵的品质。大家最常相互打听的就是学习时长,而学习时间超长的人会被“封神”。

考研生聚集区域。

王珩是被推举出的一位考研大神,每天待机17小时,其中至少16小时都在学习,相当于两个法定工作日时长。

她是在媒体行业工作一年后,决定辞职考研的:

“生活中有无处不在的歧视,唯有让自己站在歧视链更高的位置才行。”

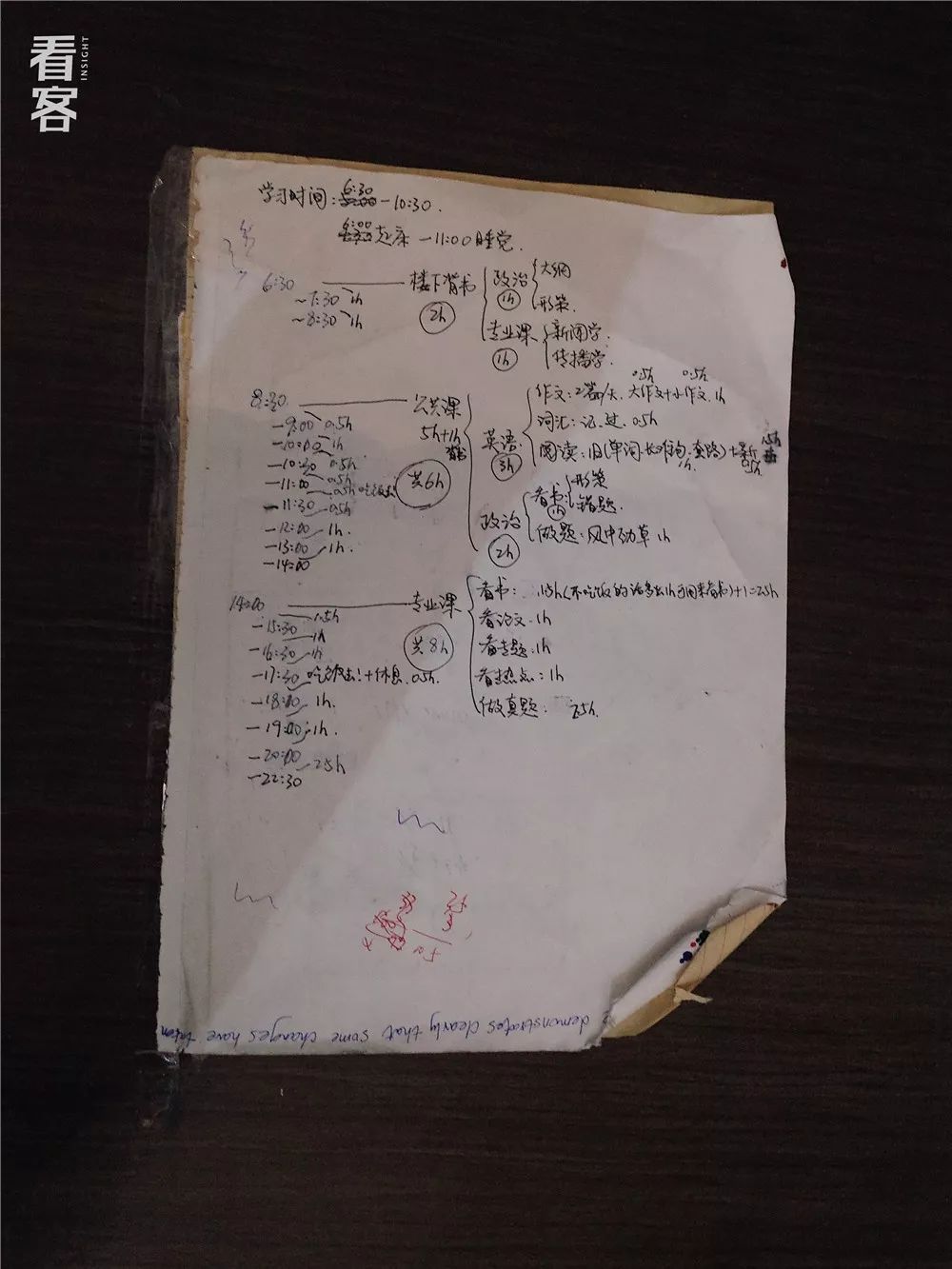

决定背水一战后,这位身材瘦小的湖南女孩买了一本小日历,把未来的每月、每周、每天,甚至每小时,都纳入了计划,并强迫自己按计划执行。

复习时间表上,起床时间从4:30改成了6:00,看书的备注是:“不吃饭的话多出1h可用来看书”。

不过王珩并不认为,她的生活中只有学习。

证据是在她的计划本上,至少“见缝插针”地出现过两场电影,分别是《碟中谍6》和《我不是药神》。

前者是因为她是阿汤哥的追星女孩,后者则是因为,她听说片子社会意义很深刻,寻思着也许是考研热点。

王珩宛如在教学楼“扎营”,座位上放着她的黄瓜、牛奶、面霜、唇膏、零食等等。

运动拉筋也在背单词的过程中一并解决。

可即便已经如此用功,王珩依然“眼红”着比她更勤奋的人 ——

“看那位大姐,三十多岁还这么努力考研,每天早上她都比我早到,晚上熄灯她还在。”

清晨六点多,“大姐”在教学楼里洗漱。

在激烈的考研之路上,竞争关系也是不可避免的。

网上流传着寻找“研友”的几种法则,其中最大的禁忌,就是找考同校同专业的同学。因为热门专业的录取名额少则只有十几个,同专业报考者陷入的几乎都是一场“所有人对所有人”的战争。

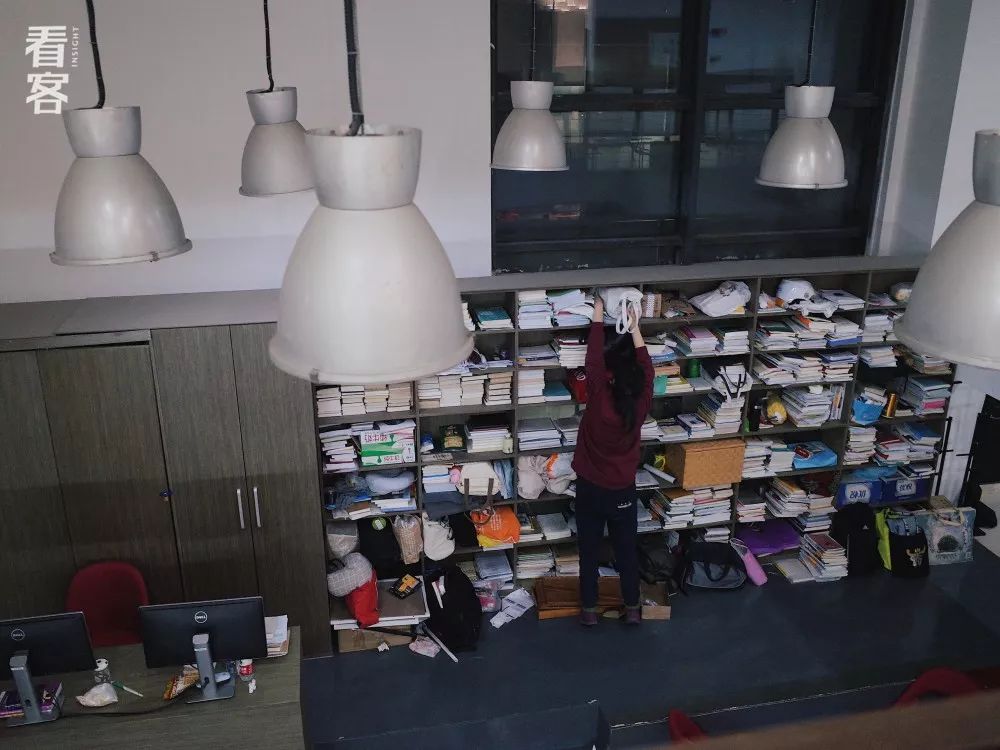

考研生离开教学楼前,把书本和私人物品放到公共储物柜中。

但即便是不同专业,也不意味着完全安全。

有一天,王珩放在公共储物柜的教材不翼而飞了。

那是一本补习班上的内部教材。为了得到这本教材和其他资源,她曾狠下心交了两万多的报名费。

从那以后,王珩每天临走存书时,都会在书上面放一个笔记本挡住封面,以防再次“被盯上”。

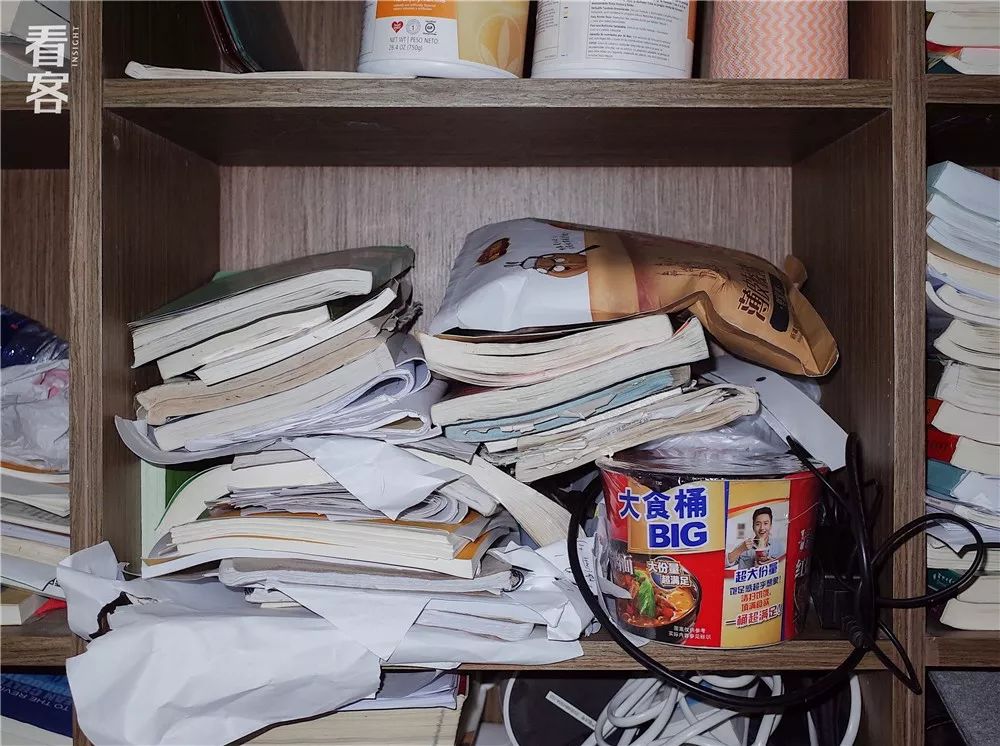

储物柜中堆满的书籍和“生活痕迹”。

教材可以遮挡,不过长期驻扎的痕迹却难以隐藏。

当一些本校学生发现,教学楼三楼自习区几乎被“考研大军”占领,他们本能地感到了外来者入侵的威胁。

为了消除“占座”,学校曾在每个桌子上都贴了通知,规定“半个小时内不使用就当做无主物品进行清理”。

因此有本校学生在BBS“下战书”,建议成立“反占座志愿者联盟”,专门清理教学楼三楼(也就是考研者聚集区)超过半小时没人用的桌面。

这些细微的领地意识仿佛一纸无声的判决 —— 不管在教学楼驻扎多少日夜,只要没得到那张“神圣”的录取通知书,他们将永远是这里的异乡人。

北大教学楼里,一名考研生在独自背单词。

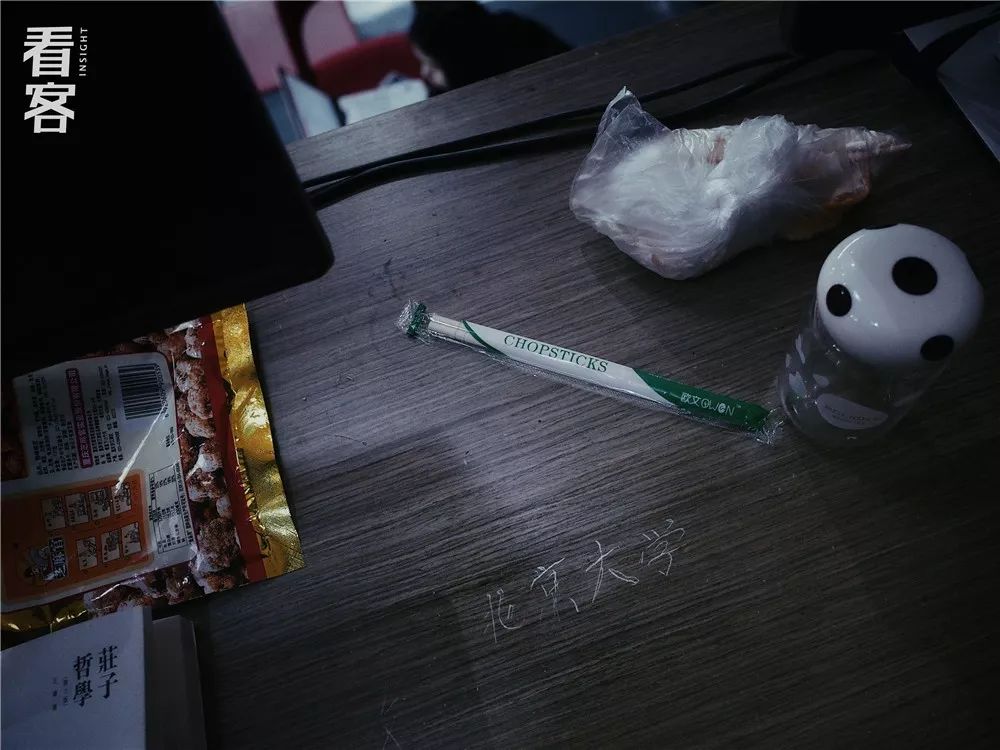

一张自习室的桌子被写上了”北京大学“。

刘洋的上铺文钊不喜欢趟这样的“浑水”。比起盘踞在自习室比拼勤奋的大部队,崇尚“省时高效”学习的他仿佛成为了一个异类。

每天刘洋出门时,文钊都留在群租房。一推开门,就能看见身材微胖的他,像一尊佛一样,稳坐在屋里唯一的小桌子前入定。

对于考研的理由,文钊也回答得很轻松:“嗨,我就是还没做好进入社会的准备。”

一名学生在教学楼午休。

|