广东人的有趣你不懂2018-09-28 叶克飞 大家

导读我有一个供职于南粤媒体的朋友,曾做过一个类似精英生活的系列,以富人为采访对象,谈其生活方式。结果邀约的本土富人没有一个愿意出镜,肯出镜的全部来自外省。

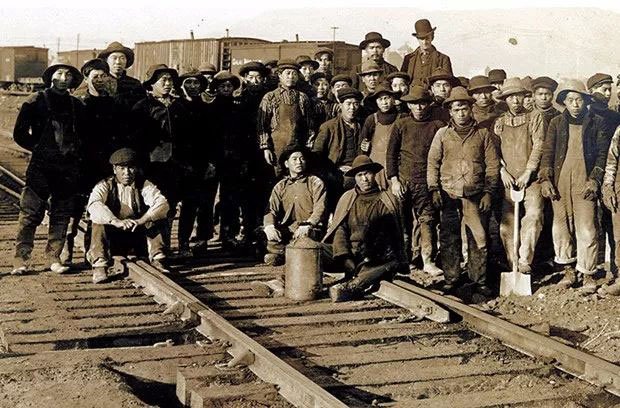

昨天,黄佟佟老师在大家频道发表了《富得无趣的广东人》一文,读后既认同又不认同。 认同的是广东人的相对低调,正如文中所说,广东富人阶层“异样地保持着沉默,大家都埋头苦干,生怕别人知道自己有多少钱。这几年广州拆迁造就了无数千万富翁亿万富翁,但这其中大部分人都仍然还在干着从前的营生,卖菜的卖菜,拉货的拉货,住着从前的房子,穿着从前的旧衣服”。我也认同文中另一个判断:“广东有钱人似乎对于一切形式感的东西都充满了不屑与不信任”。 至于文中那位桌子上摆着一堆几万元一个的限量版人偶,吃的方面挥金如土,站出来像个普通打工仔的南粤富豪,更是传神。“穿可以随便,吃一定要好”不就是许多广东人的人生信条吗? 但佟佟师将广东富人的低调归结于“银不露白”这一中国农民的生存智慧,我并不认同。至于“无趣”二字,我更是持相反意见。 倒是黄佟佟老师拿广东和上海作对比,确实是个很有趣的点,我恰恰也要探讨这一问题,不过是从历史谈起。 http://mat1.gtimg.com/joke/shany ... repeat_x3.png") left top repeat-x;">广东人的低调并非只因传统,而是西化的结果“银不露白”确实是古老的生存智慧,但它并非广东人独有,而是一句属于整个中国社会的古训。但在当下,它还能发挥多少效力十分可疑。那句“在广东你不知道谁有钱,在东北你不知道谁没钱”,就已经证明了这一点。 广东人的低调,很大程度上非关传统,而是与近现代以来的对外文化交流有关。确切点说,是一种美国式思维,如果还要更准确一些,那就是“加州思维”。 有人曾说广东就是中国的加利福尼亚,指的绝不仅仅是经济地位。加州人的勤劳完美诠释了“美国梦”的套路:奋斗,然后收获成功。广东人也一样,如果仅仅认为广东经济的崛起是依托于港澳,那就低估了广东这片土地的力量,也低估了广东人的勤劳和智慧。近代以来,广东开放最早,与西方文化接触最广最久也最深,各种思潮与变革都由这里开始,“敢为天下先”的赞誉绝不为过。 这片土地之所以大放异彩,与近代的留洋大潮有直接关系。 坐倚五岭,面向大海的广东,与内陆文化向有隔膜,但在大航海时代之后,注定成为海洋文化的受益者。在晚清积弱而又不知世界大势的时代,无数广东人沿着海路下南洋、去美国,又有无数西方物产与先进思想沿着海路传入广东。守旧的中国就这样在颤颤巍巍中与世界文明接轨,也使得广东成为中国最早向近现代文明转型之地。 这股留洋大潮,最初仅仅属于穷苦劳工,以及脱胎于勤劳发迹者的商人群体。早在1796年,就有五名南粤水手乘坐商船抵达美国费城,成为最早踏足美国土地的广东人。1820年后,不断有广东人前往旧金山定居。 在美国的早期开发中,无论是开采金矿,还是修筑太平洋铁路,广东籍劳工从未缺席。他们的人生恰恰伴随着美国的崛起,当他们衣锦还乡时,会将西方文化一起带回。如今被列入世界文化遗产的开平碉楼,乃至珠三角随处可见的碉楼,都是这种华侨文化的产物。它中西合璧,同时又有着低调的一面,这种低调不是简单的“银不露白”,而是关起门来自娱自乐,同时又有着捍卫自身财产的决心。  修筑太平洋铁路的南粤劳工 修筑太平洋铁路的南粤劳工1847年,广东人容闳赴美留学,并于1854年在耶鲁大学毕业。坚信“西学可以使中国复兴、开明和强盛”的他回国后推动幼童留美,留洋大潮开始向精英阶层转移。 留美幼童是中国首批官费留学生,虽然计划夭折,但短短几年间仍造就了晚清史上最出色的精英群体,包括民国首任总理唐绍仪、清华首任校长唐国安、主持京张铁路的詹天佑……一百多名留美幼童中,广东人占了2/3。 也正是留美幼童出身的唐绍仪、唐国安和梁诚等广东官员,合力促成了庚款留美,造就了胡适、梅贻琦等庚款留美生。这些后辈曾占据中国大多数知名大学的校长之位,又合力促成了中国大学教育的辉煌时光。 尽管在庚款留美生崛起后,广东人已然不是中国政学两界的主体,西化之路也一度中断,但在改革开放后,它再一次成为最前沿。 与西方文化接触如此之久,又拥有香港和澳门这两个窗口,中西方文化的碰撞与广东人自身的务实结合在一起,并以“勤劳”、“低调”这样的标签呈现。 你有没有觉得大大咧咧、穿着随意的美国人与广东人有些相似?有没有觉得欧洲人慢悠悠喝咖啡的习惯和广东人的“叹茶”有些相似?有没有发现广东贵为中国经济第一大省,奢侈品消费却像返璞归真的欧洲人那般相对偏低?你又有没有看过一个淘宝的数据,上海、北京、天津、浙江和江苏的“剁手党”消费力最高,“淘气值”位列全国前五,为什么购买力超强、每次双11交易额都雄踞全国第一的广东没有位列前五?因为广东人虽然爱买,却因为低调,不爱晒图晒评价,因此影响了“淘气值”。 没错,这就是广东与世界文明接轨的结果。 但有人会说,广东在生活方式上确实有西化的一面,那么上海呢?当年的十里洋场不是更“洋气”吗?为什么会呈现另一种状态,就像黄佟佟老师所写的那样,强调外在与精致? http://mat1.gtimg.com/joke/shany ... repeat_x3.png") left top repeat-x;">上海与广东的不一样,根子在历史我一直有个观点:广东的西化是走出去的结果,上海的西化是引进来的结果。这是二者的最大差异,也是今日两地文化有别的内因。 广东的“走出去”,正如前文所说,是自晚清开始的留洋大潮。那些在海外打拼的广东人,对西方文化和生活方式耳濡目染,并将之一起带回中国。当他们赚得第一桶金,衣锦还乡时,并非单纯享受西方发达经济的成果,因为他们也是这个崛起过程的参与者。正因为是参与者,正因为长期生活在异域,感受着社会的方方面面,他们深知白手起家的可贵,深知低调和节俭的可贵。 上海对西方文化的接纳则是引进来的结果。上海开埠后,迅速成长为远东第一名城。这是一个西方文化和生活方式涌入的过程,作为接受者,上海一步到位,感知先进文化、发达科技和繁荣商业。 有意思的是,将上海引入近代化的主要力量正是广东人。准确点说,是以广东人为主的买办群体。 鸦片战争后,上海取代广州,成为中国新的对外贸易中心。短短时间里,上海便由一个海滨小镇变为通衢大埠,洋行林立,商贸发达,也因此急需买办。 “买办”,即Comprador,原本是葡萄牙语,类似如今的外企中方职业经理人。在当年的上海,它被翻译成“糠摆渡”,“摆渡”二字或许诠释了买办的内涵,他们就要像摆渡一样,在中外两岸间往返,起到沟通作用。 由于广东与西方接触较早,从事洋行买办者也较多,因此当上海崛起后,大量广东人涌入上海,买办阶层也因此以广东人为主,其中大部分又来自向来领风气之先的广东香山县(今广东中山和珠海)。 买办阶层不但因此而致富,还成为了早期民族资产阶级和民族工业的核心力量。轮船招商局等早期企业的缔造者唐廷枢和徐润、写下《盛世危言》的郑观应,都是其中代表。 十里洋场的纸醉金迷,也与广东人分不开。后人提起昔日上海商业,无法避开“四大百货”——在中国商业史上首创开放式柜台、商品明码标价等现代经营方式,首创“环球百货”概念的先施百货,首家采用日光灯管和玻璃橱窗,并以发行礼券、代客送货、邀请明星、赠送奖学金等促销手段著称的永安百货,首家装有空调的新新百货,首家试用自动手扶电梯的大新百货。这四大百货的创始人均来自广东香山县,这本身就是香山地区敞开怀抱,多元文化得以交汇的结果,上海恰恰是享受了这一成果。 换言之,上海曾经的西化,只享受成果,却未参与过程。它一上来就是现代城市的规划与格局,极具设计感的建筑群,充满时代气息和创新意识的百货公司,还有上映不比美国晚几天的好莱坞电影……这样的上海,想不精致都难。 作为近现代以来文化碰撞最为激烈的地方,上海与广东的气质之别,恰恰在于起点。广东的起点是出洋,是海外华侨的打拼,是文化的输送,上海的起点则站在了广东的肩膀上。 http://mat1.gtimg.com/joke/shany ... repeat_x3.png") left top repeat-x;">广东人的有趣,既有地域特色,又有西化的一面广东人有趣吗?我最早思考这个问题是在大学时代。 我的父亲是广东人,母亲是山东人,我在青岛长大,初中时回广东生活,这种背景和经历使我对文化碰撞更为敏感,也有了更多比较的空间。 初入大学时,难免被社团的招聘广告所包围。在那个电脑仍未普及、网络还很新鲜的时代,社团招聘广告的水准有着极强的地域性。有些招聘广告四平八稳,看着就像官员开会打官腔,有些招聘广告走煽情路线,慷慨激昂却嫌假大空。一打听,经手者和社团主脑多半来自其他省份。也有些招聘广告极具创意,鬼马好玩,甚至让不打算参加这些社团的我专门跑去结识设计者,而这些设计者清一色来自珠三角地区。 这并非偶然。后来发现,但凡需要创意的场合,最出彩的同学多半来自珠三角。直至网络普及,这种情况才有所改变。 奥妙在哪里?在香港电视。 早在上世纪80年代,当内地观众还拿着春晚当宝贝时,珠三角观众就能收到香港电视台信号,从日本卡通到香港剧集,从美剧到日剧,从新闻节目到创意广告,全部“与国际接轨”。香港电视广告和那些脱口秀式的新闻节目,正是许多珠三角广告从业者的启蒙。 别小看这电视信号,在没有电脑和网络的时代,它意味着认知和思维的巨大差异。 如今开车时偶尔听电台,也能听出差别。普通话主持的字正腔圆,让你可以想到电波那一头的正襟危坐,而粤语主持人往往更放得开,笑话多、俚语多,还有许多广东人才能懂的梗。就像港剧一样,内地港剧迷挂在嘴边的无非那几十套引进版经典剧集,还是普通话配音。而大多数港剧,他们甚至从未听说过,其中又有大量剧集或台词根本无法直译成普通话,否则就会味道全失。 这种隔膜并非只因语言,也因为文化差异。说白了,有些趣味只有广东人自己才知道。 黄佟佟老师认为,广东人(尤其是富人)的低调往往显得有些无趣。我倒更愿意把这话反过来说:广东人的无趣只是因为低调而导致的误解。我有一个供职于南粤媒体的朋友,曾做过一个类似精英生活的系列,以富人为采访对象,谈其生活方式。结果邀约的本土富人没有一个愿意出镜,肯出镜的全部来自外省。对于媒体从业者来说,这种广东式低调显然让人无可奈何,但如果就此认为广东富人乃至广东人无趣,多少有些苛责。 就像有钱不是为了显摆给别人看一样,一个人有趣与否,关键看能否取悦自己。从这一点来说,黄佟佟老师文中那位拥有十栋楼还卖鸭饭的大叔就很有趣。这种衣食无忧、财务自由状态下的工作状态,其乐趣妙不可言,却不足与外人道。 去年有个帖子,大致主题是“跟广东人出去旅行,你安心做个废人就好”。虽然仅谈旅行领域,但却可见广东人的有趣。 不完全数据显示,广东驴友最不爱穷游,乍看起来不如那些“说走就走”、“一路搭车去西藏洗涤心灵”的人那般有趣。可是,将“安全”、“舒服”置于金钱之上,以求更好的旅行体验,本身就是“会玩”的表现。 据说什么都吃的广东人,在旅行时也是最敢于尝试当地特色菜品的群体。相比那些背着方便面甚至电饭煲出国旅行,动不动就在国外找中餐厅的人,谁又更有趣呢? 有趣无趣,其实与是否外露无关。我们肯承认某些奢侈品的低调奢华,又为何不能承认某些人的低调有趣? |