|

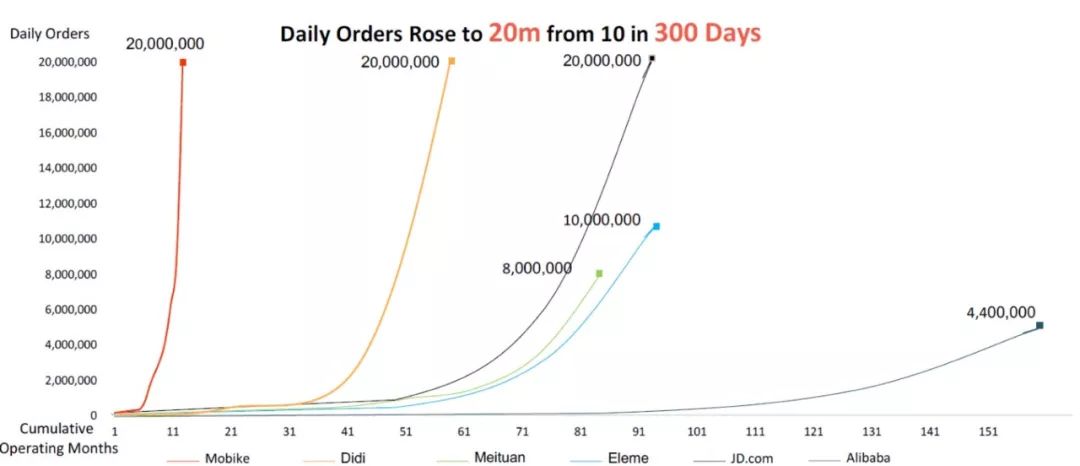

这张图,淘宝用了150多个月才达到每天440万单的规模,当然那时候手机并不普及。然后饿了么、美团出现了,大概80到90几个月它能达到1000万单的规模,京东到2000万单差不多也用了90几个月到100个月。

然后突然共享出行出现了,第一个到2000万单的是滴滴,它只用了51个月。下一个是摩拜,它只用了11个月就有2000万单。所以可以看出,共享经济模式在交通领域有非常大的应用。而未来共享出行如果跟无人驾驶结合起来的话,又将会产生一个非常巨大的变革。 今天谈无人驾驶的时候人们会觉得,像北京有600万辆小汽车,无人驾驶就是把600万辆小汽车拿出来,塞600万辆无人驾驶汽车进去,其实不是这样的。 当你不需要自己开车,你为什么要拥有小汽车?你使用共享的无人驾驶汽车会更便宜,效率更高,就像今天大家使用摩拜会比自己买一辆自行车更高效一样。 这是经合组织下面的ITF(国际交通论坛)在葡萄牙里斯本做的一个研究,他们通过分析成本与效益的关系,发现如果转变成无人驾驶与共享出行的模式,80%到90%的人就不再拥有小汽车了,可能只有10%到20%的人还会买一辆无人驾驶汽车,躺在里面嗨一下,但更多的人是使用共享出行的模式。

▲ Martinez, Luis, and Philippe Crist. “Urban Mobility System Upgrade: How Shared Self-Driving Cars Could Change City Traffic.” International Transport Forum, March 31, 2015.

而一旦共享无人驾驶普及,随之而来对城市的一个非常深刻的改变就在于路边停车位的数量也会急剧下降,可能有70%到80%的停车位就不需要了,而我们知道今天的城市为停车位消耗了大量的土地。 这是一个汽车公司对未来的遐想,有很多步行的人,还有享受生活的人,骑自行车、骑摩托车的人。你可以发现即使是汽车公司对未来的畅想也是多模式的,并不仅仅是满大街跑的小汽车。这毋庸置疑也是我们的方向。

▲ Ford.

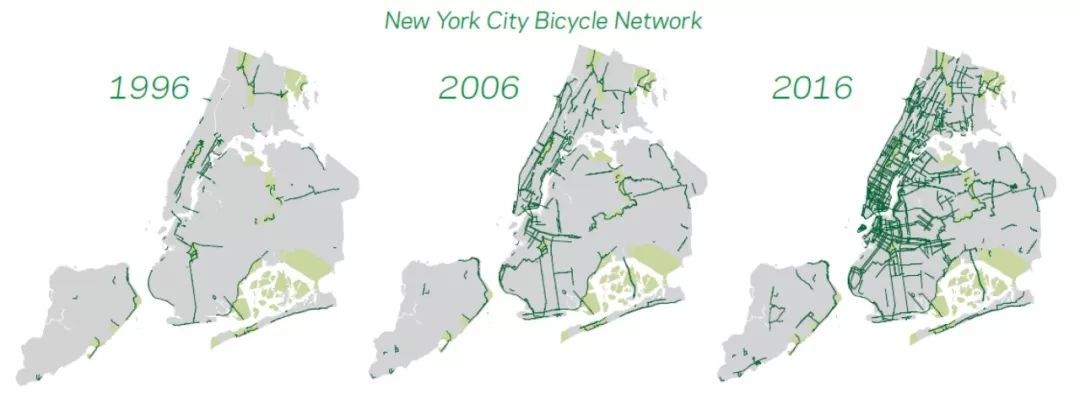

除了小汽车,我们再看看其他模式的交通未来会如何发展。首先是自行车的未来。这里面每一根绿线代表一条自行车专用道。我们可以看到,在过去20年,纽约交通局在持续不断地加密曼哈顿和整个纽约地区的自行车道网络。

我们看看另外一个很发达的金融中心,伦敦。这是伦敦一个很普通的早上,其实这个天还不算好,有点阴雨,不适合骑车,但你可以看到有多少人在使用自行车系统、使用步行系统出行。

另外一个例子,我上次在一席也讨论过,哥本哈根的小汽车保有量很高,但是75%的哥本哈根人在冬天还是同样使用自行车系统,因为这个城市给了自行车系统非常大的优先权跟舒适感。

在哥本哈根大学专门有一个学科,好几个教授带了一堆博士生,他们不干别的,就是研究怎么让人在冬天还继续使用自行车系统——已经开始进行这种细分了。

这是非常著名的建筑事务所BIG设计的8 HOUSE,8宅,看起来确实有点像“8”字。因为BIG的创始人就在哥本哈根生活,这个建筑物自它诞生起就有一个非常重要的特点,你哪怕是住在10楼,都可以使用它内部的自行车系统,直接连接到哥本哈根地面的自行车系统。

所以哥本哈根是把它的自行车文化完全融入整个社会的价值观体系里去的。

再给大家看一个价值观完全不同的街道,在阿姆斯特丹。这个街道没有任何交警来管理,这里最肆无忌惮的是骑车的人,开车的人很委屈。在今天的中国,大多数城市的街道里面正好相反——开车的人很爽,骑自行车的人老害怕被人撞到,要左看右看会不会阻碍到他们。

下面是一个很有趣的视频,这是在纽约。你可以看到左侧是公共自行车的用地,右侧是三个小汽车的停车位,差不多用地是一样的。但在同样一个小时之内,自行车站能够给大家提供200次到300次的出行,但小汽车只能服务于3个人。

▲ Ohlson, Luke. Time-Lapse Video of @CitiBikeNYCUsage Compared to Parked Cars, Taken 5pm Weds 6/14.Manhattan: transalt.org, 2017.

这就是为什么在荷兰,一个城市把基础设施重新进行了规划,因为占地这么大的基础设施一天只能过100辆小汽车,效率是非常低的,你不如把它变成这个东西,可以容纳1500辆自行车。这是它2009年跟2017年的对比。

接着我们再看看公共交通的未来。最传统的公共交通大家都知道,比如线路1、线路2,地铁1、地铁2,这些都是线路级别,你在一条线路上面等车,它是把所有的车辆都固定在了这个线路上面。

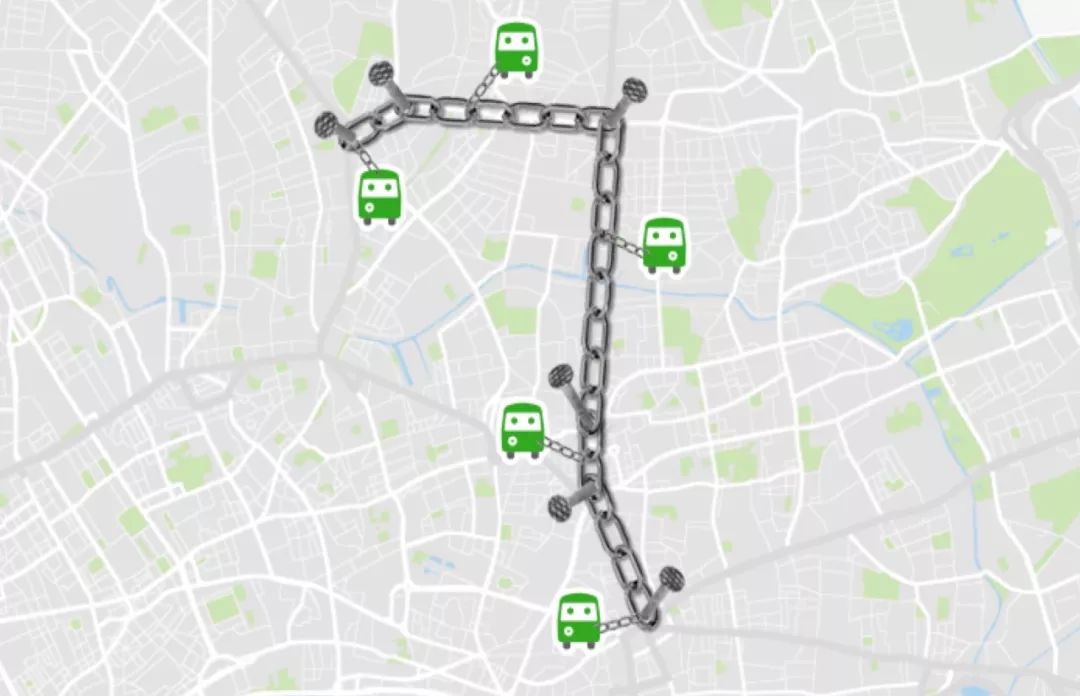

但今天有一个很有趣的创业团队,叫Citymapper,它已经开始在伦敦做测试了,它提供网络级的公共交通服务,未来你坐公交可能就不是坐线路1,而是坐K1网、K2网的车辆。

你可以找离你最近的一个地方上车,再从离你目的地最近的地方下车,然后它通过算法调度这些车辆来接你,这叫作线网,叫二维化的运营。现在所有的线路都是一维化的运营,一旦变成二维化之后,你就会发现通过同样的网络它可以服务这么多地区。

另外公共交通也可以提供非常高大上的专车服务。这是一个叫作RideLeap的公司,它提供非常豪华的定制专车服务。售票员不是传统的售票员,她可以卖咖啡饮料,车上也提供Wi-Fi,你可以在上面干各种各样的事情。所以公共交通系统也可以让人很舒适,让你也愿意多付一点钱。

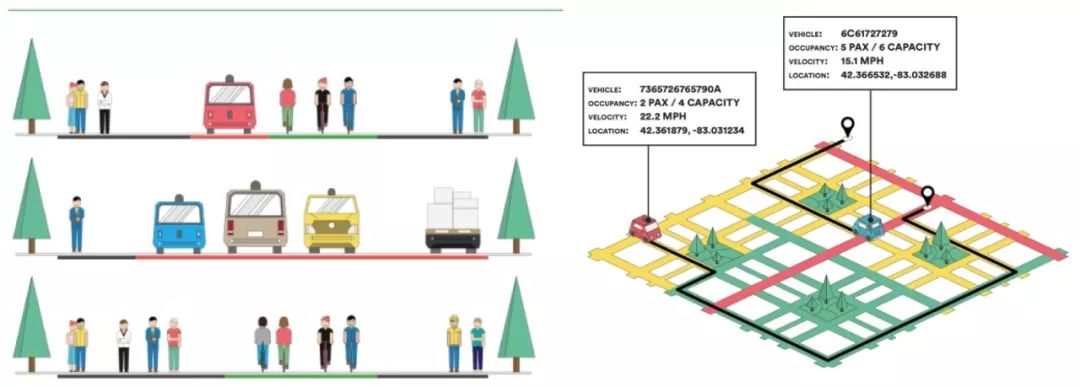

另外,公共交通系统未来的革命,还包括Google的Sidewalk Labs在做的一系列新的探索,他们在多伦多做了一个很有趣的实验。 我们现在所有道路的标志标线都是漆画上去的,标记的有公交车专用道、小汽车道、自行车专用道、人行道等等。但是这个企业通过运用LED的标志标线实现了动态路网分配。

比如周末大家都骑自行车,我就会把更多的路权分配给自行车,有很多自行车专用道,但是平时早晚高峰的时候,我会把更多的路权分配给公共交通,那样它可以快速运输。 它的道路的路权分配是动态的,可以随着整体拥堵情况来自动调节。尽管我不知道它会不会成功,但这是非常有趣的一个尝试,我很期待看到它的成果。 在讲了那么多时髦的技术之后,我又要回到这张图。也许还有一种未来的可能,那就是没有技术,也就是无车化的未来。我简单给大家举一个案例。

1973年的时候,荷兰500万人口大概有350万辆小汽车。当时中东爆发战争,油涨价了,荷兰趁机推出一个全国无车日活动,在11月份的每一个礼拜天所有车都不能出来,大家都不能开车。 这是当时的照片,大家在街道上骑马,在高速公路上骑自行车。

这些活动帮助荷兰进行整体的城市转变,它把原来只有小汽车的街道,变成了一个更多模式、更加人性化的街道,而这种街道的改造,也让荷兰阿姆斯特丹一直保持在所有可持续发展、宜居发展、创意产业发展方面领先的地位。

再看一看巴黎,时尚之都。巴黎的老百姓每到7到9月份都跑到戛纳去,因为那边有海滩,大家都喜欢躺在那儿晒太阳。我们知道巴黎有一条塞纳河,有河了,离海滩不就差沙子了吗?所以巴黎就在每年的7到8月份,把河两侧的路给封了铺沙子。人留下来了,躺在河边沙子上就可以想象是在海边。

没想到这个活动带来了意想不到的结果。在2017年5月份,巴黎市议会投票,通过了对塞纳河两岸3.3公里机动车道进行永久性的改造。

这是想告诉大家,当街道不再留给小汽车,而是给人们带来长期更宜居的生活时,这也是一种未来。人性不变的是需要公共生活,需要跟别人交流,而不是被装在有很多高科技的铁盒子里。有公共生活空间的城市才是未来的城市。 这个例子也很有趣,这是比利时的根特市,它想教育大家,一个街道并不仅仅属于30个停车位,属于30个开小汽车的人。只要有30个居民请愿,任何这条街道的居民都可以把这个街道封了,你可以开家庭Party,开相亲会,开跳蚤市场,你要干什么都可以。

它只是想告诉大家,任何人使用街道的权利是平等的。在2016年启动这个项目的时候,只有两个街区参加,但是到今天,有18个比利时根特市的街区参加。 这张图还是引用了Google的Sidewalk Labs在多伦多所做的最新的一个案例。即使是互联网公司也不希望你成天坐在屋子里,它也希望你是有公共生活的。

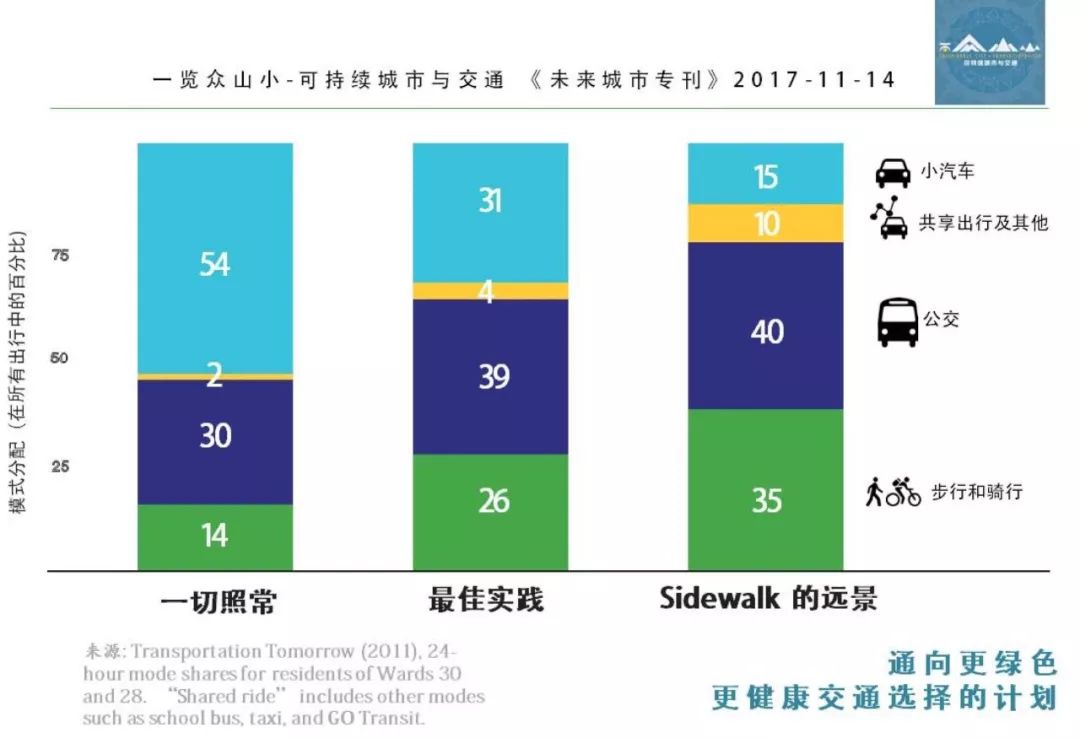

我们做了一个很简单的对比,你可以看到,在Google对未来城市出行量的分配里,公交占40%,步行占35%,共享出行占10%,小汽车只占15%。而多伦多现在大体的出行量比例里,小汽车占54%。

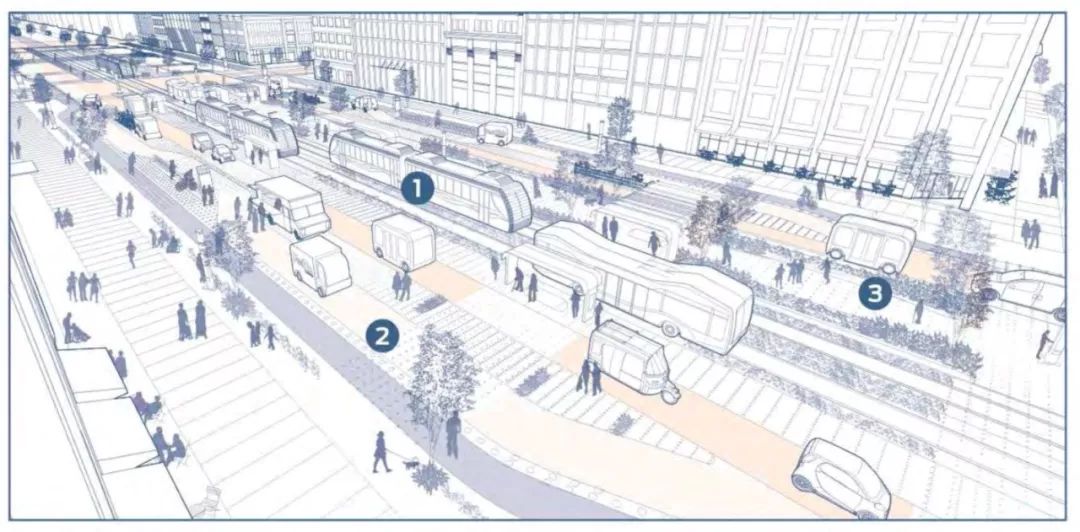

既然造城,那就需要一个非常人性化、让人们愿意居住的地方。这里给了大家一个很简单的对未来街道的遐想,这个街道整合了无人驾驶、电动汽车,还有很多丰田盒子这样的车辆,所以这个街道也是非常多模式的,它不会抹灭人的街道生活,包括喝咖啡、步行,这些一定是我们未来的一部分。

▲ National Association of City Transportation(NACTO). “Blueprint for Autonomous Urbanism,” 2017.

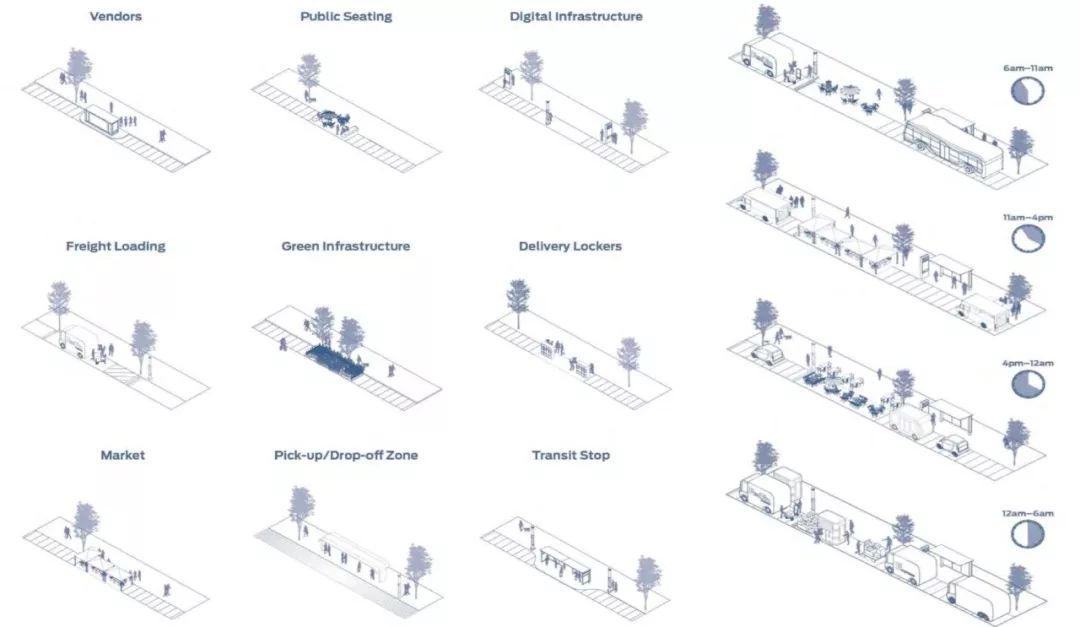

在未来街道里面还有一点,叫作路边缘的管理,前面我们有简单提到过。今天我们认为路边缘停车就是最好的,收费5块钱、10块钱一个小时,但是在未来街道里面,路边缘会有很多很多的使用者。 比如小商小贩做做买卖,或者变成小公园,或者铺设充电桩,也可以让给公共交通站点上下客使用,而并不仅仅是停车这一种。而对政府来说,路缘是一部分资产,政府会评估是把它变成停车位更有效,还是变成装卸货的地方更有效等等。

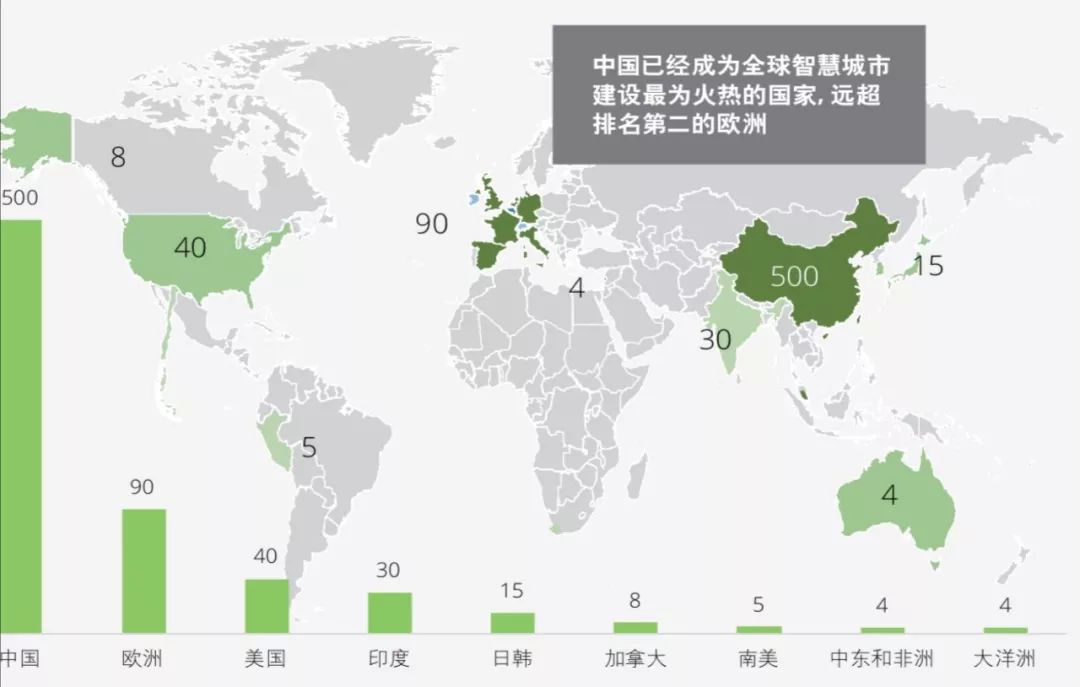

▲ 路缘空间使用者(从左到右,从上到下依次为:商贩、公共座椅、数字基础设施、货运装卸点、绿色基础设施、快递储存柜、市集、上下客区域、公交站点) 其实这里有一个很有趣的概念,今天在打车的时候,在任何地方上车都是一个价钱,但将来有路缘管理以后,你会发现这种100层大楼的底下这一圈,在这儿打车会额外加2块钱、3块钱,因为有更多的人在使用这个路缘,这样交通也会分散。国外正在做路缘管理的最新探索,我们可以拭目以待。 刚才谈了很多交通,但我想反复强调,交通是为我们的城市服务的,我们不能脱离城市来谈交通。这是德勤的一个报告,它统计了全世界所有把自己叫作智慧城市的城市,在中国有500个城市,在欧洲只有90个城市。

也就是说今天世界上有2/3的智慧城市都集中在中国。但中国之所以能够有这么多智慧城市,是因为我们把智慧城市的概念简单化了。 今天我们所认为的智慧城市,第一就是要有大显示屏。第二个,很多城市认为收集数据就是智慧城市,但数据到底要怎么用就不知道,这叫作大而无用的大数据城市。第三个就是像大头头娃娃一样头重脚轻的城市,只有空想,没有执行力。最后一个就是404城市,一切皆秘密,具体我干了什么你不需要知道,你只要知道我是智慧城市就好了,因此就产生了我们今天所谓的500座智慧城市。

要做到“智慧”并不容易。关于这点,也许我们可以再回到Sidewalk Labs未来城市的实验。Google为了这个项目准备了接近两年,而这个新城的基地就在多伦多一个工业区的码头。

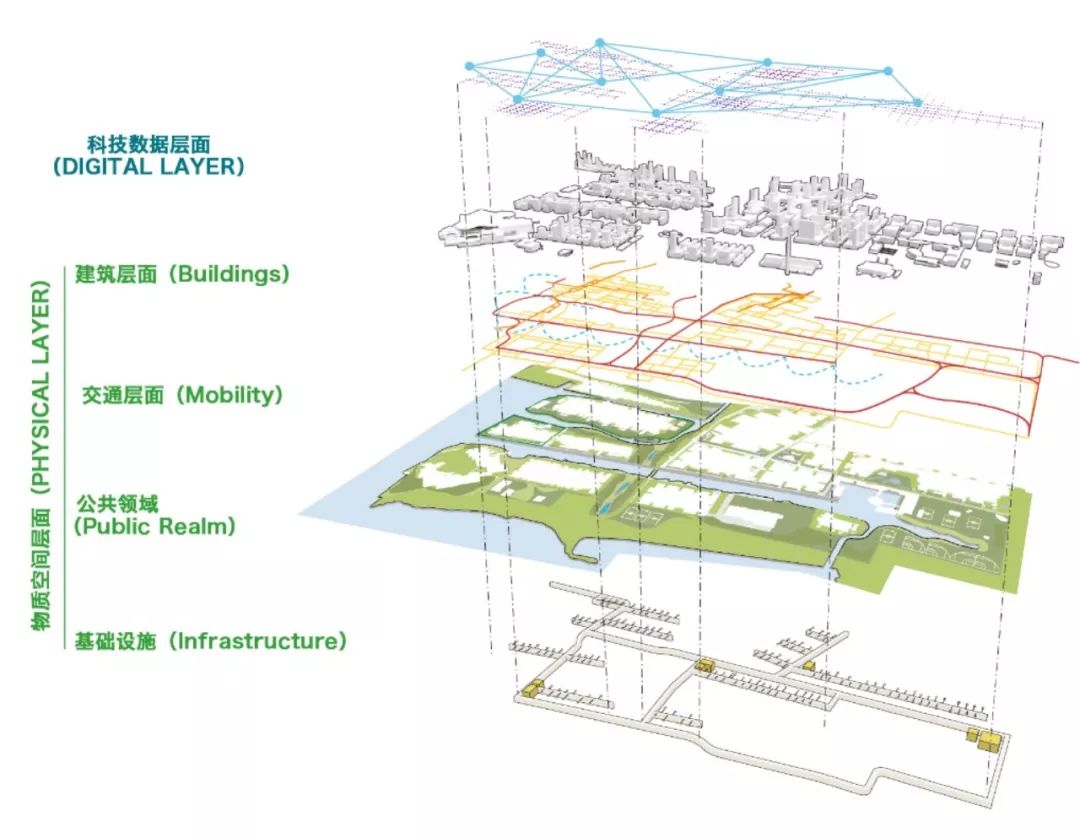

首先,他们对整个规划体系进行改革。我简单解释一下,我们今天的规划体系通常有一个总规,在总规底下有一个控规,控规下面有一个修详规,但所有的规划都是物理性的,都是房怎么放,功能怎么摆布。 而Google今天想在城市层面打造一个安卓2.0的系统。我们知道手机的操作系统是一个数据平台,它收集了手机很多物理信息,GPS数据,通信信号,然后通过这个数据平台,再在上面装载很多App。 Sidewalk Labs首先在规划层面里插入一个数据管理层,这相当于安卓系统,它会在你的建筑物里面布下各种各样的传感器,在交通、公共空间以及基础设施里面收集数据。这个数据汇聚到它的平台后,它就可以开始卖类似刚才提到的“出行即服务”,也可以容纳非常多城市层面的创新和尝试。

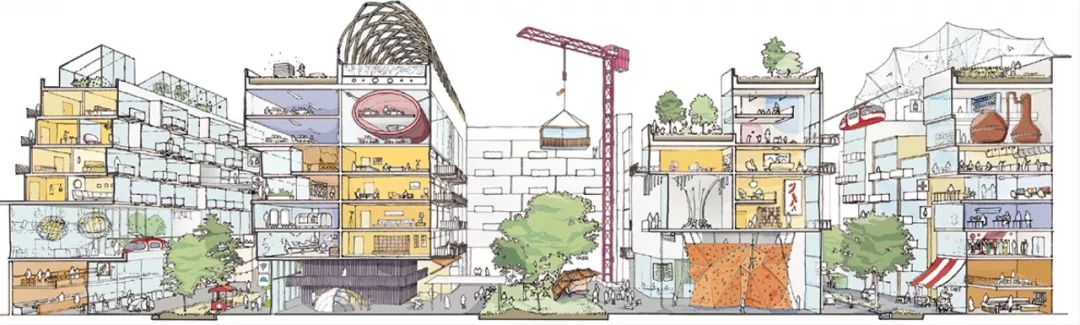

第二点,我要反复强调,Google认为人类的未来是需要公共空间的,所以在这个社区里面公共空间设计得非常巧妙。 比如这个公共空间充分利用了水体,在冬天大家可以在上面滑冰,夏天可以划船,春夏的时候可以有浮岛,大家能打打羽毛球,有一些户外活动。还有很重要的一点,在抗震救灾的时候,它立刻会有很多浮动屋,可以成为临时的抗灾住房,所以它的公共空间承载了非常多的内容。

这个新城离多伦多市区非常远,而且隔着一个高架桥,人们很难联系到多伦多的核心区。所以它找了很多方案,希望人步行就能够通过这个高架路,比如它可以做很好的公园,让你不知不觉就把高架路过了。它有各种各样的想法,包括地道什么的。

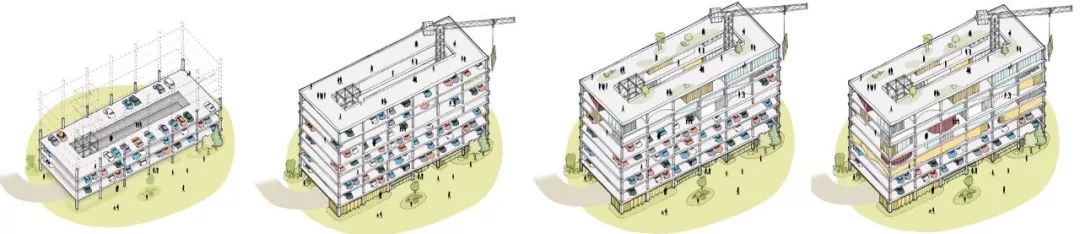

高架桥其实对城市的阻碍是非常非常大的,今天在中国很多地方,我们都需要探讨如何跨越高架桥的工作,对多伦多这个案例来说,这同样是一个非常大的挑战。 第三点,Google所做的未来城市并不是靠卖房子赚钱,它强调房子是非常模块化的。什么叫模块化?可能在今天,房子作为住宅才能更值钱,所以我塞进去的都是住宅,年轻人多的时候都塞小户型,慢慢大家都有钱了,就开始变成大户型,或者几个小户型可以拼起来。所以它具有可调节性、适应性、灵活性。

如果某一天,开电影院变得非常赚钱了,那我就用住宅去拼一个电影院出来,再塞到这个房子里去,所以它是以运营角度来做的。

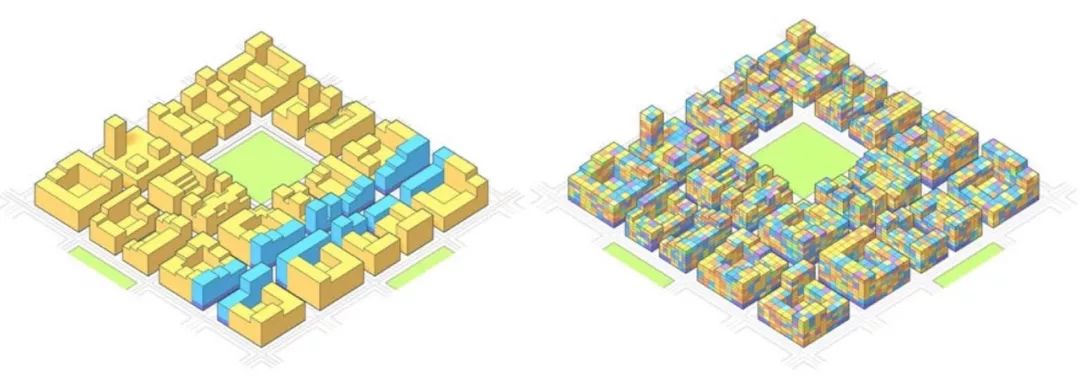

现在很多规划用地都是一整块一整块的,把它打得非常散。其实每一栋建筑物里都可以容纳非常多的功能,而且这些功能应该可以随着我们未来需求的变化进行调整,这就叫弹性规划。如何在规划的这种固化性跟弹性里边找到一个好的平衡,这是Google在新的项目里做的尝试。 而这些规划中当然也包含各种各样交通领域的新尝试。比如老年人过街的时候它会计算速度,来对应地配红灯。

如果这个街道有更多人买咖啡,比停车位更值钱,它可以同时调整路权分配,由原来的停车变成咖啡店,这就是我说的路缘管理。

当然这个案例会受到欧盟发布的《通用数据保护条例》的一些影响而前途未卜,我们可以拭目以待,看看全球的精英对未来的探索会是什么样子。 今天跟大家讲得非常快,讲了很多很有趣的案例。我只想跟大家说一点,对未来我们有很多不同的畅想,可能不仅仅只有技术,有时我希望我们回顾一下,想想人本身的需求,想想我们要的到底是一种什么样的未来。 谢谢大家。 |