弄潮儿 | 霓虹灯、喇叭裤、录音机,上世纪歌舞厅里的年代记忆

腾讯图片 2018/07/27

今年是改革开放40周年,腾讯图片《图话》推出“人人都是弄潮儿”系列图片策划,讲述40年来时代大潮之下那些“弄潮儿”的故事。

歌舞厅,一个曾经在青年“潮人”圈子里炙手可热的娱乐场所经历了几十年的发展。这里曾是中国娱乐的前沿阵地。八九十年代,下了班去歌舞厅跳舞,是年青一代最酷的娱乐消遣。随着游戏厅、夜总会、KTV等各种娱乐场所的兴起,歌舞厅也渐渐变成了灯红酒绿的传说,渐渐变成了一个时代的符号和一代人的共同记忆。

电视剧《纯真年代》再现了八十年代青年男女对舞会的热衷。图片来自网络

忽如一夜春风来,舞禁初开

改革开放的春风吹拂着中国大地,一股思想解放的思潮也随之而来。经历了一段曲折的过程,交谊舞逐渐重新回到了青年人们的生活中。

1979年,国家在人民大会堂举办的舞会。李晓斌/视觉中国

1979年,改革开放后的第一年。除夕夜,人民大会堂的联欢会上,第一次出现了消失多年的交谊舞,这被普遍解读为舞禁初开的征兆。也就是在这一年,广州东方宾馆开设了第一家音乐茶座,被当作中国娱乐市场重新兴起的一个标志。

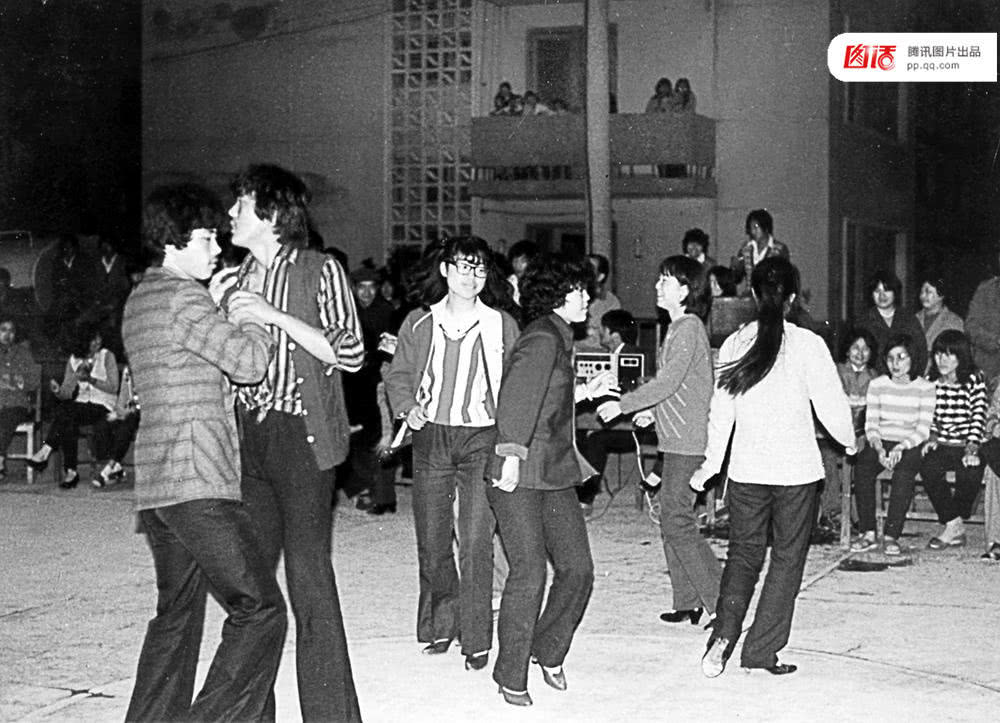

20世纪80年代初,江苏油田职工舞会,年轻人放不开,多是男对男、女对女结伴。李晓斌/视觉中国

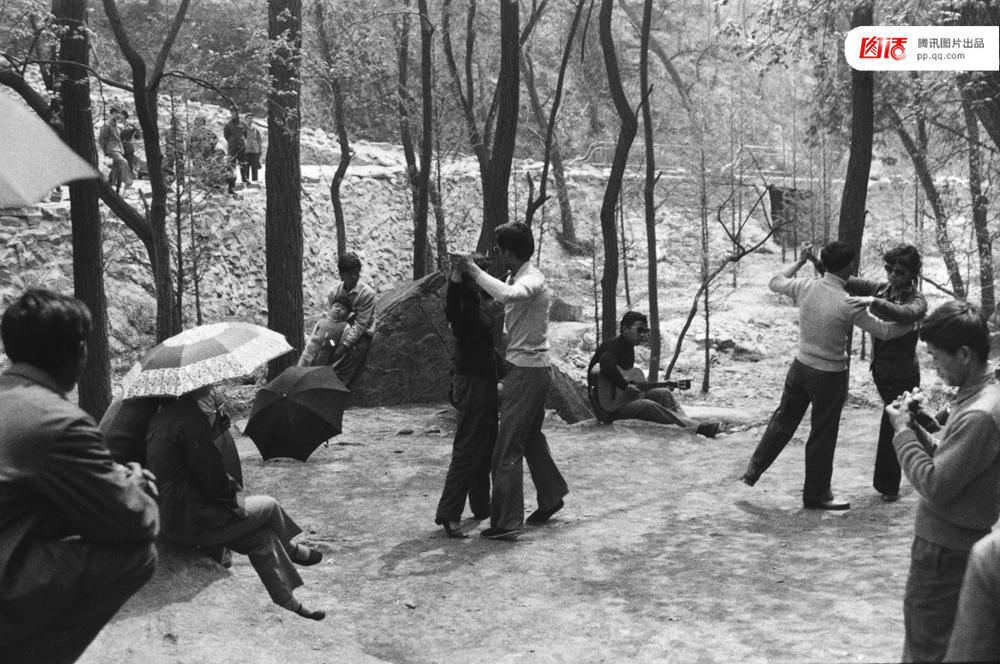

1980年5月2日,北京樱桃沟,青年们在跳交谊舞。李晓斌/视觉中国

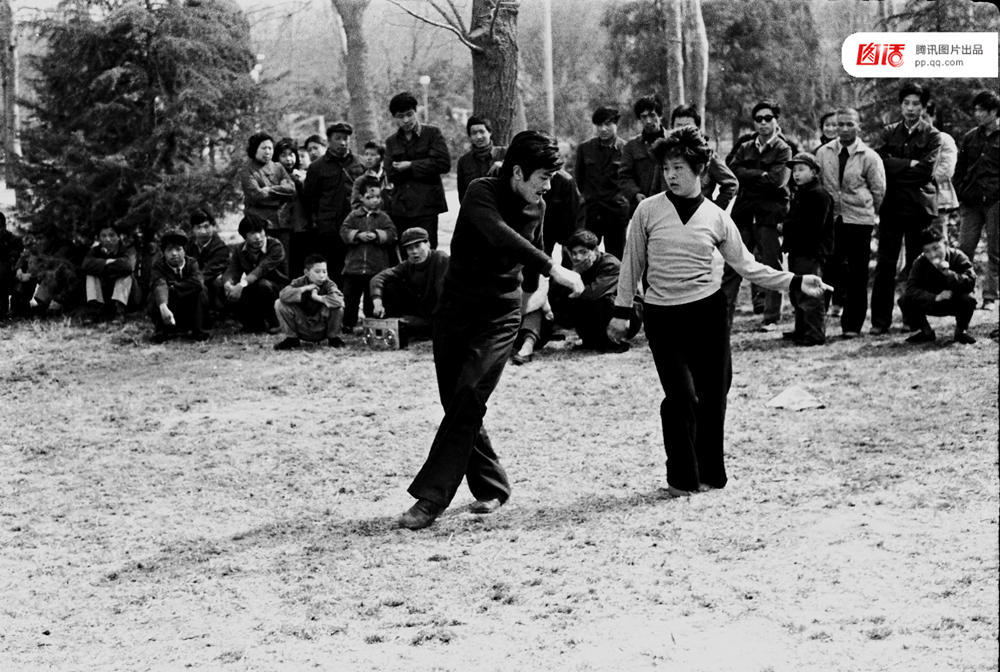

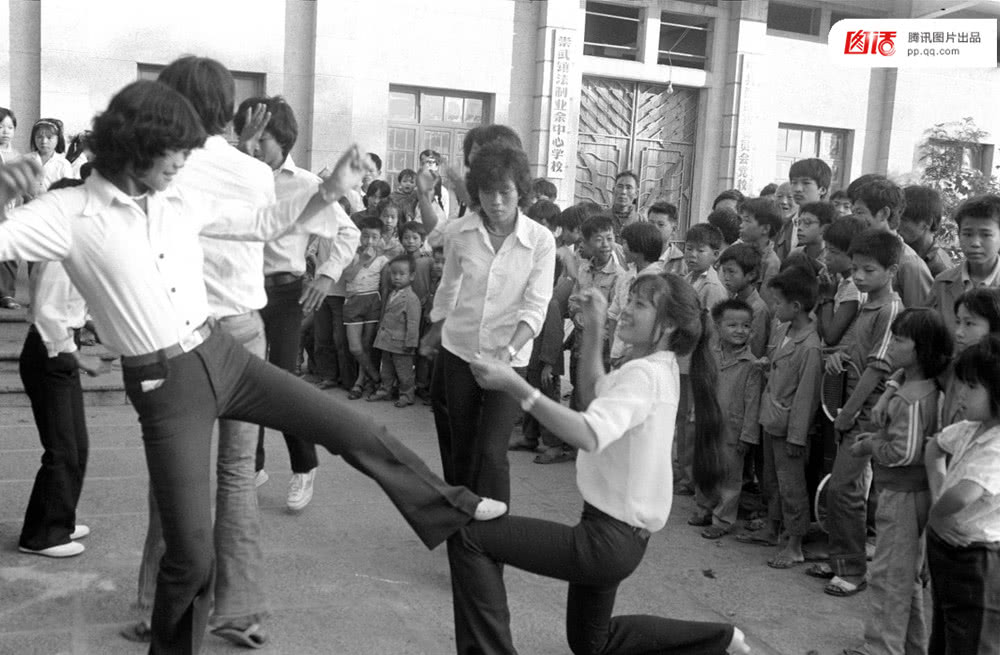

1981年,穿喇叭裤、自带双卡收录机的西安青年在公共场所跳迪斯科,引来人们围观。胡武功/视觉中国

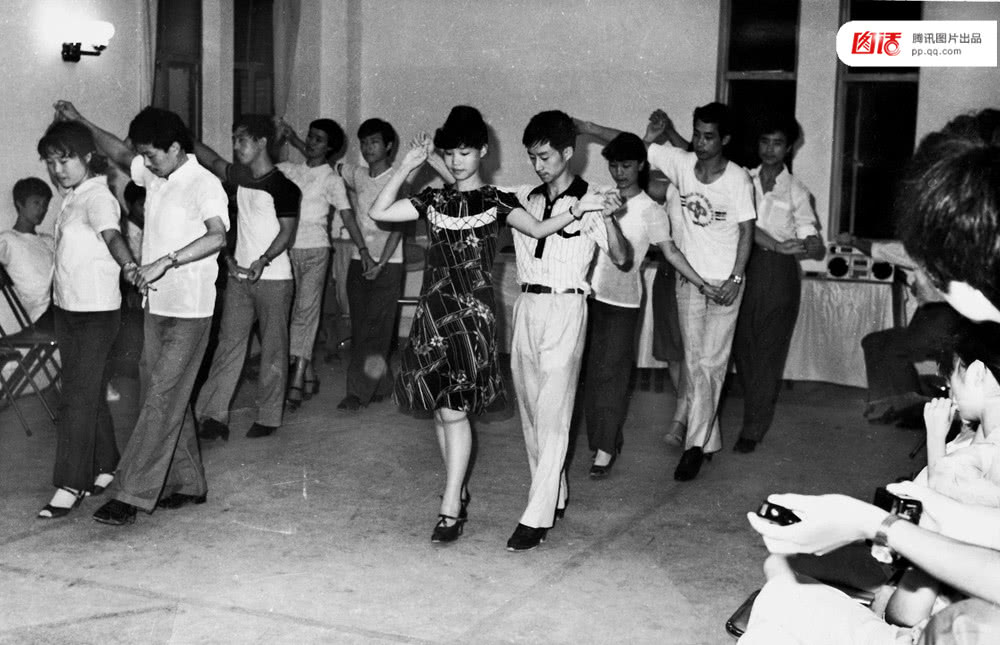

八十年代初的工厂联谊会,活动的核心内容是交谊舞,大家都穿上了当时最时髦的衣服。图片来自网络

1984年10月,中宣部、文化部、公安部联合下发了《关于加强舞会管理问题的通知》,改“禁舞”为“限舞”,语气略微松动。

据新京报《改革开放30周年-日志中国》报道,1985年4月20日,天津市政府出台《舞会管理暂行办法》,并成立了“天津市舞会管理办公室”,允许各单位利用周末或节假日,在单位内部为职工举办舞会和培训,“只限在内部联欢,严禁对外。”暂行办法出台10天后,干部俱乐部、铁路文化宫等21家舞厅获准开业,到当年7月份全市舞厅发展到56家。

那个时候,营业性歌舞厅这个概念还没有流行起来。利用休息时间,在单位举办的舞会中学习跳舞,已经成为了广受年轻人欢迎的消遣形式。

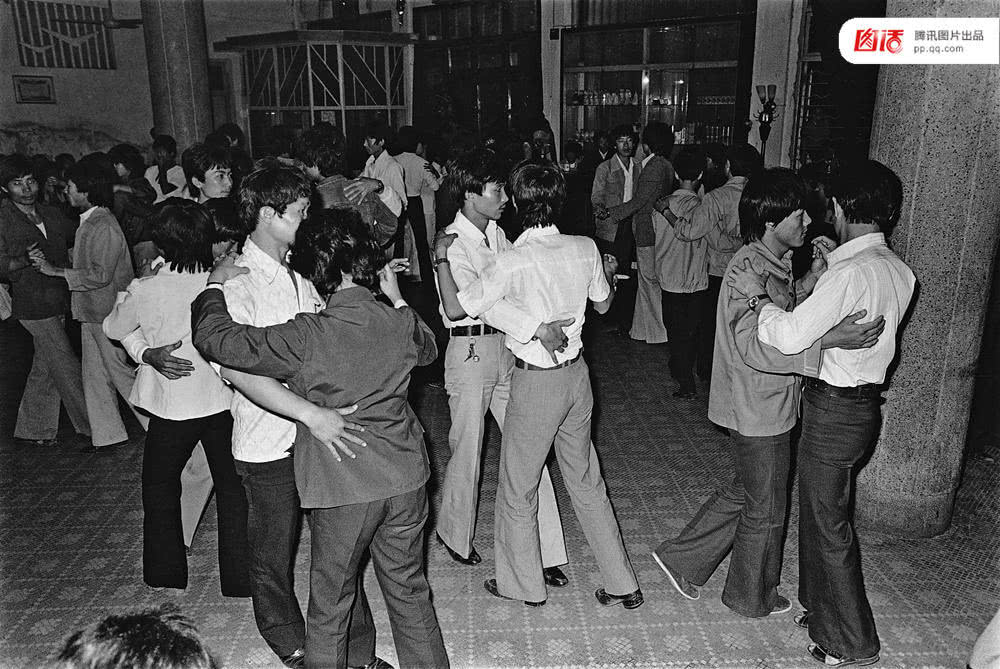

1984年,广东湛江,在俱乐部里跳舞的海员。他们常周游世界,跳起迪斯科有型有款。李晓斌/视觉中国

长发、油头、蛤蟆镜、白衬衫、蝙蝠衫、霹雳服、喇叭裤、擦得锃亮的高跟皮鞋,这是当时帅小伙在舞厅的标准装备。小青年们下班后脱掉工装,换上在电影中学来的外国舞者的装束,冲进舞厅。

喇叭裤配皮鞋是八十年代小伙子们的流行打扮。图片来自网络

这种着装方式在年轻人中迅速掀起了一股潮流。他们将自己舞厅中的打扮也穿到了街上,成为了那个时代青年潮人中的“爆款”。

1985年2月,在建县不久的苍南县,机关青年也开始学着跳起了交谊舞。萧云集/fotoe/视觉中国

1986年福建省惠安县崇武镇。青年们梳着爆炸头,穿着穿着喇叭裤,跳起了迪斯科。新华社记者 李开远摄 |