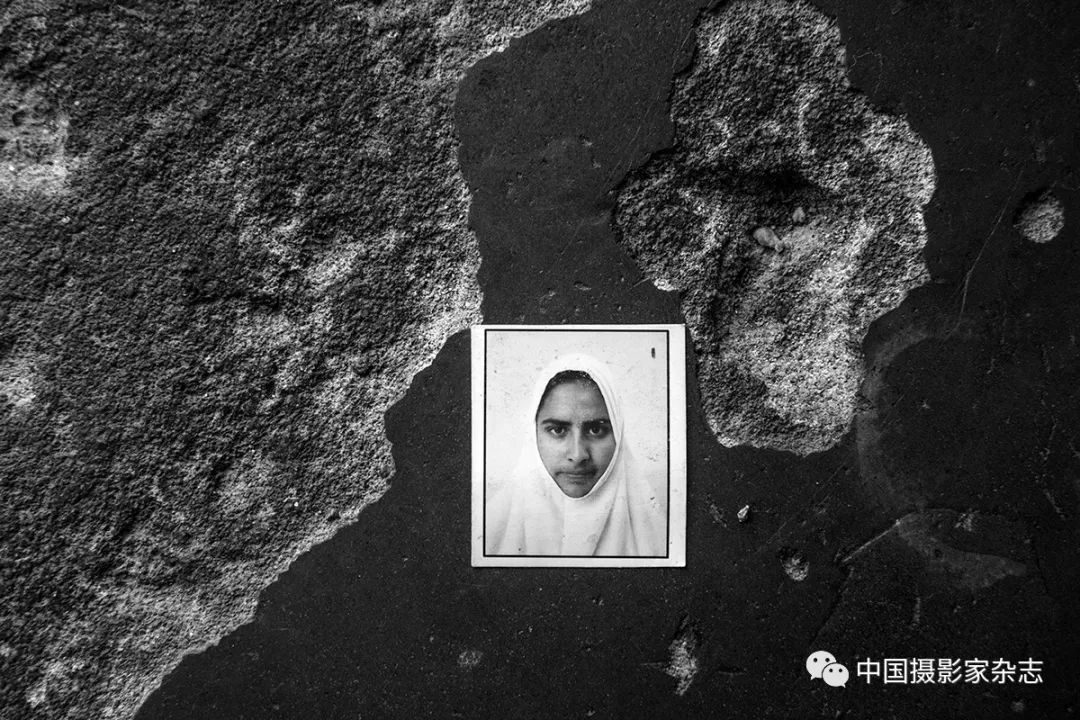

萨菲亚阿扎德,克什米尔,拉贾巴村。2017年12月14日

萨菲亚阿扎德的丈夫胡马雍阿扎德1993年4月20日失踪,萨菲亚阿扎德时年17岁。

中国摄影家(以下简称中):我们知道你作为摄影师最早是拍人像以及商业广告的,后来慢慢从商业摄影过渡到纪实摄影,成为《国家地理》摄影师,再到现在主要在战乱地区工作拍摄战地摄影。能先谈谈这种转变的原因吗?

谭伟(以下简称谭):2008年以前我除了拍广告、人像以及风光之外几乎没拍过纪实。拍是不拍,但无数经典纪实摄影作品一直触动着我的灵魂,我觉得那种用简单、直接的方式去记录那些真实的没经过任何修饰的瞬间才是摄影的本质。所以虽然长时间干着商业摄影师的活儿,可打心眼里我更愿意成为纪实摄影师。在这种心态作用下,商业摄影风光摄影到后来于我而言仅仅成了一种谋生方式,即使经济收入有保障可越干越觉得疲惫。2008年夏天,我认识的一位新加坡《星际》杂志的编辑跟我说他们在筹划拍摄一个柬埔寨地雷受害者的故事,问我愿不愿意去试试。我去了,先后在柬埔寨的磅湛、马德望、暹粒、磅清杨等几个地方拍了7个地雷受害者,那是我拍的第一个纪实项目。接下来的一两年我陆续在南亚地区拍了不少反映当地社会问题的纪实项目。拍纪实有一个好处,就是可以不用像拍新闻那样赶时间,可以边拍边想、边想边拍,可以把想表达的东西拍得够深够清楚,这是我喜欢的工作节奏,我也喜欢这种跟人打交道的工作方式,喜欢这种用影像呈现故事的表达方式,所以慢慢自然而然地从商业摄影转到了纪实摄影。

中:你在印控克什米尔地区拍摄的反映当地失踪人员配偶生存状态的项目《绝望的等待》今年获得了不少国际摄影比赛和展览的奖项,比如NPPA(美国国家新闻摄影协会)、SIPA(意大利锡耶纳国际摄影大奖赛)PX3(法国巴黎摄影节)等等,能否谈谈这个项目的拍摄起因、准备工作以及拍摄过程中遇到的困难?

谭:我是从2017年年初开始在克什米尔拍这个项目的,拍了50多个面临这种状况的穆斯林妇女,记录她们的家庭悲剧以及生活状态,有图片的记录也有文字的记录。在穆斯林国家或者地区拍穆斯林妇女是件很敏感的事情,大多数穆斯林妇女不愿意被拍,即使是仅仅把相机对准她们,也可能被认为是对她们的冒犯。确定拍《绝望的等待》这个项目后,在克什米尔地区发行量最大的《Great Kishmir》报社记者穆克特·阿克马里(Mukeet Akmali)的帮助下,我们联系到了克什米尔当地受联合国人权组织资助的“失踪人员家属联盟”(APDP)这个机构,希望从拍摄对象的选择和获得家属的拍摄许可两方面得到帮助。APDP给了我们慷慨的帮助,让我们的拍摄比事前预想的顺利。

萨穆拉贝古玛,克什米尔,宁贝尔村。2017年3月16日

1990年7月5日,萨穆拉贝古玛时年57岁的丈夫法萨克纳格尔在去离他家居住的宁贝尔村最近的集市巴拉姆拉购买日用品时被不明身份的人带走。萨穆拉贝古玛现年80岁。

兰卡塔娜,克什米尔,库普瓦拉地区,达尔德普拉村。2017年12月5日

兰卡塔娜的丈夫萨吉于2015年11月2日失踪,有当地村民说看见萨吉被军人带走。

不过顺利之中也遇到过些麻烦,主要的麻烦来自印度政府和警察方面。作为应该对印控克什米尔地区几十年来大量青壮年男性无故失踪案件负责的印度政府,自然不希望克什米尔这个社会问题被国际社会关注,所以对任何媒体有关失踪人员及其家属的报道都持消极态度,2017年12月11日晚间,和我们一样在克什米尔拍摄同样题材的法国摄影师保罗·爱德华兹(Comiti Paul Edwards)突然被警察从他住在科什贝格区的旅馆房间里带走,关押五天后被印度政府驱逐出境,拍摄的所有素材被没收。警察这样做的目的,无疑是在报道克什米尔当地一系列社会问题时和印度政府持不同立场的记者当中制造恐慌。由于担心同样的事情发生在自己身上,大部分非印度政府立场的摄影师每天工作后第一件事,就是把当天拍到的素材备份成两个文件,一个留在自己身边,另一个马上交给信得过的朋友保存,以防万一。

报道失踪者及其家庭这样一个已经在印控克什米尔地区存在了几十年的社会问题,作为外来者,我们希望能听到事情的两个对立面的声音,以便在文字报道中尽量做到公正。在采访印度政府驻克什米尔地区代表库马尔·辛格(Kumar Singher)时,库马尔质问我们:“作为摄影师,你们应该去拍克什米尔那么多美丽的湖光山色。为什么要去拍那些寡妇?她们的丈夫全是在巴基斯坦受过训练的恐怖分子”。而在所有我们访问过的失踪者家人的眼里,印度政府和军队则是应该尽快离开克什米尔的占领者和杀人犯……在当地穆斯林民众和印度政府之间严重对立的情况下,既要用照片真实反映克什米尔失踪者配偶的生存状态,又不能过分冒犯印度政府,是除了考虑如何把照片拍好之外另一个不得不随时随地考虑的问题。

萨玛拉,克什米尔,比斯米拉村。2017年12月13日

2003年12月,萨玛拉时年24岁的丈夫肖卡特在和朋友吃午饭时被警察带走。

迪萨滴娅巴古,克什米尔,库普瓦拉坎迪村。2017年12月15日

24岁的穆罕默德萨法2001年冬被警察带走,留下他时年23岁的妻子迪萨滴娅巴古。

哈法兹巴萨尔,克什米尔,索扁地区。2017年12月13日

1983年6月2日,哈法兹巴萨尔33岁的丈夫肖菲巴萨尔在田地里劳作时被警察带走。

中:再谈谈你拍摄《霰弹之殇》的情况?

谭:2017年年初在德里,一个相熟的《印度时报》记者得知我要去克什米尔地区采访后告诉我那里存在防暴部队滥用霰弹枪的情况。到了斯利那加(印控克什米尔首府)后,发现情况比他说的要严重。2017年3月10日我到达的当天下午,在市中心的贾玛玛杰德清真寺附近,示威民众与军队爆发激烈冲突,短短一个下午,我目睹了七个在冲突中被霰弹枪打伤的人被送进医院,其中四人的眼睛被霰弹击中。鉴于此,和编辑商量后,我决定把事先计划要拍的另外两个项目先放放,立即投入到对印度军队在克什米尔地区使用霰弹枪对付无武装示威者造成的人道灾难的报道中。

英霞·穆士塔格(Insha Mushtaq)是我拍摄的大约三十个眼睛被霰弹枪打瞎的伤者中最无辜最悲惨的一个。在这儿想说的是在拍摄过程当中作为摄影师的我跟当事人英霞相处的情况。我跟英霞一起待了十几天,一开始英霞看上去挺接受我的,我甚至在她脸上看到了据英霞家人讲她失明后难得一见的笑容。但最初几天我并没怎么动相机,因为感觉英霞的笑只是出于礼貌和客气,行为上英霞对我是有所掩饰的,比如,当留在英霞颅内过于靠近神经的弹粒压迫到她的脑神经时,英霞头部会产生剧痛,在没有外人在场的情况下,英霞会毫不掩饰地表现出她的痛苦,并且用挣扎、歇斯底里等方式释放痛苦,但只要感觉到我在,英霞再痛也千方百计地忍着。

2016年春,14岁的少女英霞在学校拍下这张她被霰弹枪伤害之前的最后一张照片。7月11日,她的双眼,被一百多粒金属霰弹摧毁。

这张拍于英霞被霰弹枪击中3个月后的X光片显示,经历4次手术后,仅有少数霰弹被从英霞的头部取出,大多数的弹粒由于过深或者过于靠近脑部神经组织,只能继续留在英霞的身体里,永远不能被取出。

所以一开始我并没怎么拍,而是想办法让英霞熟悉我。通常情况下,和被摄者相处的时间越长,摄影师和被摄者之间的距离就越近,就越容易拍到更真实的东西。但跟英霞相处的情况却正好相反,越到后来,英霞对我的存在越反感越排斥,直到听见我的声音就躲开。原因之一是1DX巨大的快门声让失去视觉后听觉功能被放大而对周围环境声音异常敏感的英霞感到难受,另外,不得不在外来者面前掩饰痛苦让英霞更加痛苦。这种情况下,我意识到我的存在是对英霞的打扰,于是决定即使还没有拍到有足够表现力的照片,也只能离开。

后来我们又去过几次英霞的家,但再也没有拍照片,只是作为朋友短暂拜访。每个人都有自己的隐私,痛苦和难堪是隐私中的隐私,大部分人的隐私都不愿被别人看到,更何况是被用影像记录。如果记录当事人的痛苦会让当事人更痛苦,那么放弃记录,是对当事人最起码的尊重。

曾经美好的校园生活于失明后的英霞而言,渐渐变成一种人在校园却无法融入校园的尴尬。

突然失去视力的英霞,不能自由行走、难以单独上厕所,甚至无法独自把衣服穿好······母亲成了英霞全天候的看护人。

突然失去视力的英霞,不能自由行走、难以单独上厕所,甚至无法独自把衣服穿好······母亲成了英霞全天候的看护人。

据印控克什米尔首府斯利那加SMHS医院的官方统计,从2016年7月到10月的3个月内,有1178人的眼睛被印度防暴部队使用的霰弹枪打中。当地穆斯林分裂组织支持者誓言要为像英霞一样的无辜受害者讨回公道。

中:中国古代有“画品”之说,品评、鉴赏画家及作品的艺术境界之高下、优劣得失,以助实现绘画“明劝戒、著升沉,千载寂寥、披图可鉴”的社会功能。不同门类摄影师应该也各自有不同的精神境界,你觉得拍摄战地摄影会更接近于纪实摄影的较高境界吗?

谭:摄影门类应无境界高低之分,只是摄影师的工作方式不同而已。但战地不是人人都能去的,除此之外还有一个敢不敢去的问题。战地摄影师在战争最前线用镜头捕捉战争场景,工作直接和生死挂钩,2017年全球有47名战地摄影师死亡。不能说战地摄影是纪实摄影的更高境界,但仅凭战地摄影师超高死亡率这一点,足以说明战地摄影的危险性,同时也说明战地摄影对摄影师的心理考验是非常深刻的。

中:很多人喜爱和佩服战地摄影师,比如,我记得喜欢摄影的成方圆还专门为卡帕写过一首歌。“如果我无法去阻止战争,那就让我去把它拍下来,把战争的真相告诉世界”,许多摄影师,就是怀着这种揭露真相的理想去到战地的。他们那种不惜冒着失去生命的风险去揭露战争真相的精神也让我们愿意相信他们所拍到的确实就是事情的真相。但是真相到底是什么?照片是真实的,但真实就是真相吗?

谭:真相并不都会像摄影师拍摄的黑白照片那样黑白分明,实际上,真相往往比我们想象的复杂得多。在喀布尔,在大马士革,同一个场景,美国摄影师和俄罗斯摄影师针对同一场景同时拍下的一张照片,被各自的媒体发表出来却可能是对事件截然相反的描述。摄影师面对的环境并不复杂,但立场不同,对事情的描述则南辕北辙。真实摆在那里,解读的方式却有无数个,有不同的立场,就会有不同的所谓的真相。

阿西卡被她父亲反复性侵三个月后被送到哈图达儿童家庭性暴力受害者庇护所。一个年龄稍大的有相似遭遇的同伴正在安慰她。尼泊尔

鼠洞矿, 印度

中:战地记者同时也是反战人士吗?

谭:不能这么说。一部分战地记者毫无疑问是立场坚定的反战人士,但另一部分呢?除了战场,他们不知道如何在和平的环境里拍照片,没有了战争,他们就可能丢掉饭碗。就像一些老兵在战场上英勇无比,退伍还乡后却沦落为流浪汉一样,他们不习惯在舒适的环境中生活,战争才是他们的归宿,战争让他们获得金钱获得荣誉,他们渴望战争,你能说他们是反战人士吗?

中:战地记者,尤其是战地摄影师,其在战争中扮演的角色历来是有争议的。他们究竟是在探求战争的真相,还是利用在战场上猎取到的血腥场面为自己赢得职业光环?作为一名战地摄影师,你,或者说你认识的战地摄影师去到战场的真实动机是什么?

谭:无数人长期以来以怀疑的眼光看待战地摄影记者的工作。他们认为,战地摄影师透过影像所呈现的世界,有时候非常让人困惑,并且质疑摄影师在照相机后面的动机。质疑用影像赤裸裸反映战争恐怖场面的某些观点甚至在上世纪八十年代中期被编进了美国大学摄影专业纪实摄影教材。

成为战地摄影师的动机无非两种,第一种是为名为利。战争地区的影像的确比和平环境里的影像更吸引公众的眼球,这些影像,作为各种媒体的主要卖点,由媒体提供给公众消费。有了消费就有了市场,就需要有人去拍回正在发生的战争场面作为商品来满足这个市场,于是媒体花钱雇用摄影师去拍,然后再把摄影师拍回来的反映战争场面的影像投放给市场让公众去消费,同时摄影师得以被养活。好的战地摄影作品,能引起公众对战争的关注,运气不错的话,摄影师会因此获得荣誉并因此而出名,有些荣誉甚至可以改变摄影师的人生。

第二种是为正义。所有我们谈论的社会问题,不管有没有人去拍它去报道它,都是客观存在的,如果没有人去把它们拍下来揭露出来,这些社会问题就可能会像人身上的脓疮一样,被越捂越烂。从良知从正义的角度出发,无法对这些问题视而不见的摄影师用影像去揭露黑暗,这,就是我们经常说到的社会责任感。敢于去到战争最前沿的摄影师,不管是哪个年代,都是一群不甘寂寞、不满足于平静舒适生活的人。战地摄影师的收入可能会比在和平环境里工作的摄影师的收入要丰厚,但和可能随时失去生命的代价相比,风险和收益仍然极不对称,所以若非骨子里热爱,单纯只是从谋生的角度出发,没人愿意成为战地摄影师。

于我而言,战地摄影只是一项工作,我去到那些危险的地方并没有也不需要任何伟大的理由。那些在枪林弹雨中摸爬滚打的那一段段经历,是我作为摄影师的职业生涯中最难忘最值得纪念的。

2017年3月,印度政府军在印控克什米尔地区南部与穆斯林分裂武装组织发生冲突。

中:有的摄影师说自己是一边拍摄、一边感悟、一边形成自己的风格的,刚开始并不知道自己要拍什么,为啥拍,就像人知道自己从哪儿来但都不知道最终要往哪儿去一样。你有类似的感受吗?

谭:有!其实就像悟道,摄影师风格的形成也就是一个悟道的过程,不光是摄影,任何事情都是。人的智慧是有限的,大概都需要在神明的启发下逐渐明白一些道理。

中:你了解目前中国拍摄纪实题材为主的摄影师的生存状况吗?

谭:我在中国工作的时间有限,认识的摄影师不多。我的印象是,在中国,供职于媒体的专职摄影师的收入有保障,但拍摄题材受到的限制比较大;自由摄影师拍摄选题的自由度相对大,但收入没有保障。我认识的摄影师中只靠拍纪实题材就能获得稳定经济收入的很少,大多数的人要么去拍一些商业照片,要么还要去打另外一份和摄影完全无关的工才能养活自己养活家庭。由于担心转为自由摄影师后生活得不到保障,除非供职的媒体自身的经营出现问题,在中国由媒体专职状态转入自由状态的摄影师的人数似乎有限。而摄影师之间除了技术水平上的竞争外,似乎还有人际关系之间的竞争。

中:能谈谈美国类似你这种摄影师的生存状况吗?

谭:和中国情况不同的是,在美国,几乎所有媒体专职摄影师在媒体工作一段时间后即转为自由摄影师,很少有在媒体工作一辈子的摄影师。原因主要有三点:第一是摄影师从媒体摄影师转为自由摄影师后把控时间和拍摄题材的自由度更大;其次是从媒体摄影师转为自由摄影师之后,摄影师的收入普遍会增加;再次就是美国各行业对跟行业有关的图片需求量大,而且全社会知识产权意识到位,摄影师不用担心自己的照片被使用后无法获得相应的报酬。我经常收到不熟悉的汇款人的汇款,多半都是我的照片被使用后使用者自觉寄来的稿费。不管中国也好美国也好,纪实摄影不大可能给摄影师带来丰厚的经济收入,大多数纪实摄影师都过着相对清贫的日子。

中:你为《国家地理》杂志工作过,能介绍一下《国家地理》和摄影师的合作方式吗?

谭:《国家地理》没有专职摄影师,都是短期签约摄影师。具体来讲就是《国家地理》有了拍摄项目后,编辑和适合拍该项目的摄影师沟通,双方就拍摄细节商量妥当之后签订杂志社和摄影师之间的雇用合同。商量的细节包括拍摄内容、时间、地点等等,唯独摄影师的报酬不用商量,因为《国家地理》付给摄影师的报酬是固定的,不管是大牌摄影师还是刚刚开始合作的摄影师,每天的报酬都是500美元左右,差旅费另作报销。一个常规项目的平均拍摄周期通常是10-14天,和《国家地理》有长期合作关系的摄影师一年最多可以拿到十个左右项目,这样,仅仅为《国家地理》拍照片,摄影师能有5-7万美元的收入,略高于美国人平均年收入。

摄影师为《国家地理》工作的同时,只要时间和精力允许,还可以为其他客户工作从而增加自己的收入。摄影师为《国家地理》所拍的照片,除非另外有特殊约定,否则按照常规合同规定,《国家地理》仅仅拥有照片的使用权,照片的版权归摄影师拥有,照片由《国家地理》首发后,即可由摄影师自由支配使用。《国家地理》的这些政策,在杂志社和自由摄影师合作之间找到了不错的平衡点。对于刚开始合作的摄影师,《国家地理》通常会给一到两天的小项目,作为对摄影师的考察,经过若干个小项目的合作后,摄影师才有可能拿到常规项目合同。

以身殉道的拜火教教徒。马图拉,印度

恒河夜祭人群中的苦行僧。瓦那纳西,印度

耆那教教主拉提普尔的追随者。卡久拉霍,印度

中:不管是自然野生摄影还是战地摄影,都是挺危险的工作,有时候就是直接面对死亡,你有过死里逃生的经历吗?

谭:和战地摄影师相比,自然野生摄影师的危险程度要小一些,极少有人被野生动物伤害。举例说,根据最近十年来的统计,在美国,每年有超过十个人死于宠物狗的攻击,但死于熊口的,在整个北美大陆,平均每年只有一个人。相对于野生动物的威胁,环境及气候变化造成的泥石流、洪水、极寒、极热、疾病等等给摄影师带来的危险更大。作为自然野生摄影师,对所处环境的自然地质地貌、气象特征、天气规律以及拍摄对象的生活习性要非常了解。最重要的是,作为一名外来者,不能因为你的照片而去打扰你的拍摄对象,否则,摄影师的无知和鲁莽可能会给自己带来麻烦。跟自然环境和野生动物相处越久,就越懂得如何尊重自然环境和野生动物,从而更好地与之相处。

战地摄影师的工作危险无处不在,这一点,我想每个战地摄影师都是有充分思想准备的。就我本人而言,印度的两次车祸、阿拉斯加被狼群围困,佛罗里达沼泽地里被鳄鱼攻击,喀布尔遭遇的直升机近距离坠机,都算是接近死亡的事件。在战地,因为要求摄影师尽量靠近事件去拍摄,所以即使做足了安全防范工作,意外情况仍然会防不胜防地发生,安不安全,就只能看摄影师的运气了。

中:如何看待纪实摄影的道德标准?

谭:有些特定题材的纪实摄影项目的拍摄过程,就像一段段惊险艰苦、大多数时候又无比枯燥的旅程,在此过程中,摄影师常常对自己的动机、目的以及拍摄方式产生怀疑。很多时候,项目是在摄影师不断挣扎的状态中完成的。如果真实是纪实摄影的首要原则,那么,在拍摄过程中不去干涉不去夸大被记录的人物和事件,是纪实摄影师应该遵循的最基本的职业道德。

武装人员保护下的孤儿院儿童,印度。

摄影/谭伟(英国路透社摄影师)

采访/李红霞(本刊记者)