|

“多快乐才算快乐过头?”这是个值得深思的问题!

2012年,两名德国人和一名美国人共同完成这篇论文,他们探讨: ① 通过脑部刺激,操纵人类情绪与幸福感将逐渐成为可能,我们该如何应对? ② 如果我们能接入身体的奖励机制,调节欣快感的高低,那么,这个高低是由谁决定?医生?还是大脑的主人?

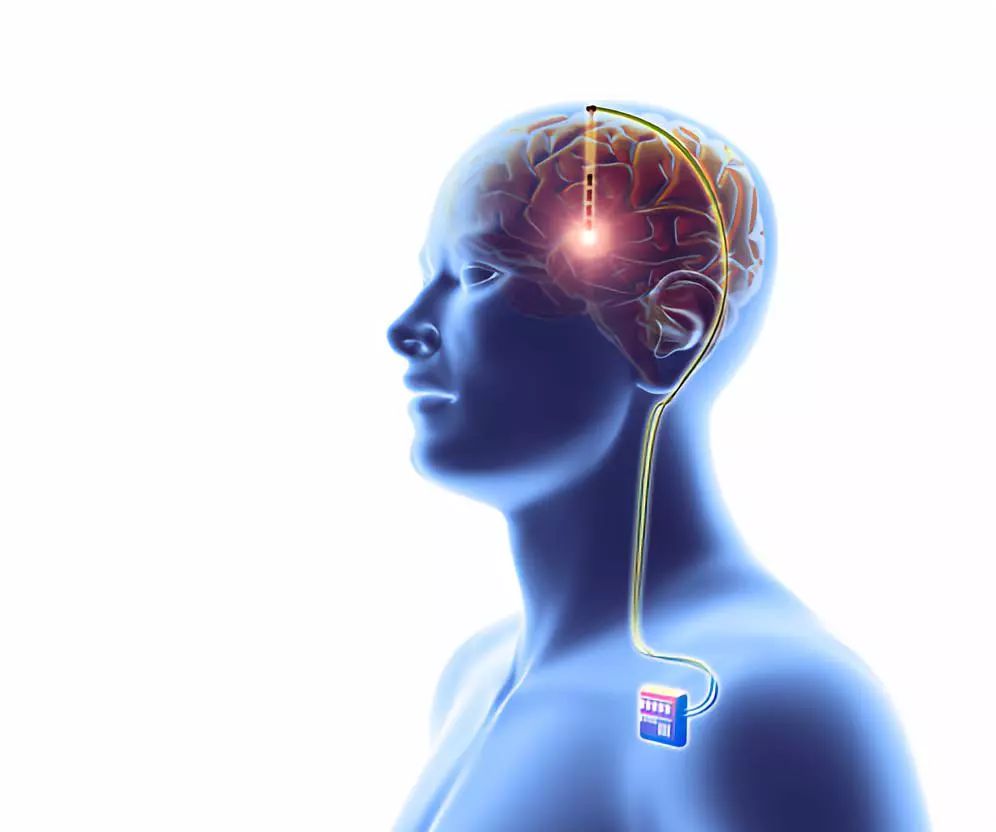

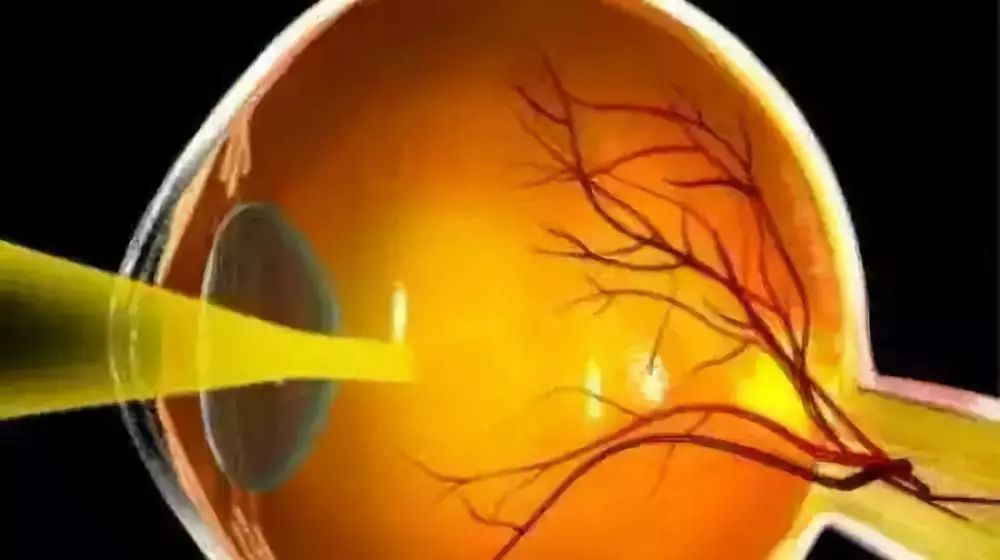

快乐的模样:深脑刺激是在脑部植入电极,顺着电线,经由头皮,连接到植入皮下的电池。这套系统会向特定脑区发送电脉冲。

论文作者之所以会问这个问题,是缘于一名33岁的德国病人。他受强迫症和广泛性焦虑症困扰多年。几年前,医生们在其大脑奖励系统的核心部位「伏隔核」植入了电极。刺激很好地缓解了他的症状,但现在,刺激器需要动一场小手术,埋在锁骨附近皮下的刺激器,该换电池了。

于是,病人来到诊部以求解决问题。医院找到神经学家马蒂斯·西诺夫兹克(Matthis Synofzik),来帮忙设置刺激器,将参数调整到最优化。西诺夫兹克与病人积极配合,测试了1至5伏特的五档设置。每测试一档,他都要求病人描述自己的幸福度、焦虑水平,以及内心感受到的紧张程度。而病人则需要在1-10范围内选取数字,作出相应的描述。

1伏,没什么反应。病人描述“幸福度”为2,焦虑度为8; 升至2伏,病人幸福度攀升至3,焦虑度则降到了6。看上去好很多,但也算不得什么; 到了4伏,情况大为改观——病人的幸福感直击最大值10,焦虑感则荡然无存。

“就好像嗑药嗑嗨了。”他告诉西诺夫兹克,并一改愁容,咧开嘴笑了。出于实验目的,西诺夫兹克又将电压调到5伏,此时,病人表示“美妙极了,但有点过头”。这是一种近乎失控的狂喜,导致他的焦虑感暴增至7。

双方同意将刺激器调到3伏。这样一来,病人的幸福感和焦虑感都基本处在“正常”水平。而且,那5000美元的电池也不会迅速耗尽。

但第二天出院时,病人又找到西诺夫兹克,还是想在回家之前,把电压调高一些。倒不是有什么不舒服,只是想“更快乐一些”。

西诺夫兹克拒绝了。他给病人上了一课:持续的狂喜状态并不利于健康。人们应该给自然的情绪波动留出余地。积极事件应该引发积极的心理体验,反之亦然。病人接受了折衷设置,并同意定期回来检查。

“只因病人提出要求,就将参数调到行业认可的水平之外?医生显然没有这样做的义务。”西诺夫兹克和两位同事在论文中写道。毕竟,“决定心脏起搏器如何调校的,并不是病人自己。”

提升幸福感本身并无不妥。问题在于,目前尚无证据表明这样做对个人有益,尤其是治疗的高昂费用。病人每三到五年更换一次电池,并需要定期调校,即使不算电池,系统本身也要花费2万美元,外加5万至10万美元的手术等医疗费用。

现在我们不得不问:用医疗方式调整幸福感的刻度在哪里?高于这一刻度是否会造成风险与危害?

对于医生的这番话,那位植入电极的年轻男子似乎并不买账,因为没过多久,他就杳无音讯,再没有回来检查。说不定,他找到了愿意让他更快乐的医生。

有关愉悦感和欲求的问题直击另一个问题的核心:人类存在的意义究竟是什么?要是人能挑选特定功能的脑回路,进行有目的的精确刺激,这将引出一些根本性的问题。

欢愉(Hedonia)有种特殊的气质。它就像走红毯一样在舌尖滚过,留下一种愉悦的感受。用它来形容夏娃在伊甸园偷尝禁果,也未尝不可。享乐主义(Hedonism)于是也脱颖而出,成了指导我们生活的宗旨。

欢愉缺失(Anhedonia)也作为抑郁症的一种表现,成为了一个普遍问题。多项研究显示,四分之一的人一生中都会经历“欢愉缺失”,在工业化世界中,其发生率更呈上升趋势。抑郁症治疗既是深脑刺激的展示窗,也是各种观点激战的战场。

电流一消失,病人就反馈说,那种春日降临的感觉消散了。

凭借美国神经学家海伦·梅贝格(Helen Mayberg)和加拿大外科医生安德烈斯·洛扎诺(Andres Lozano)之手,抑郁症治疗手段在精神病领域实现了突破。2005年,两人发表了首篇利用深脑刺激来治疗严重慢性抑郁症的论文。注意,这是一类特殊的抑郁症病人,他们对药物疗法、药物与心理结合疗法、电击疗法均无响应。然而突然之间,六名被所有人放弃的病人,就这么好转了。消息立刻被媒体争相报道。

海伦·梅贝格一举成名,学术会议在作出场介绍时,常称她为“重振精神外科学之人”。现在,大家争论的焦点是:究竟该刺激抑郁病人的哪个脑区?这不是虚荣心之战,而是围绕抑郁症本质的夙怨。究其本质,它到底是精神痛苦,还是无法感受到愉悦?

“身为一名神经学家,让人快乐不是我分内的事。”梅贝格说,“我把病人从痛苦中解脱出来,我阻止病情的发展。我把病人从坑里拉上来,让他们从-10回到0,但之后怎样,就归他们自己负责了。每天早上醒来,他们都得面对自己的生活,面对‘我是谁’这个问题。”

“我们作了假设,完成了实验,并列出了数据,还有了一个对很多病人都管用的方法。”说到这里,梅贝格换了口气,降低了半个音调,“但对我来说,问题始终都在于理解抑郁症到底是怎么一回事。”

埃默里大学医学院的海伦·梅贝格

梅贝格对抑郁机制的探索始于上世纪80年代,精神分裂是多巴胺系统失衡。抑郁症的血清素假说也大行其道,该理论认为,抑郁症是源于血清素水平过低;证据是,特定药物可以提升脑部血清素水平,起到抗抑郁的效果。但除此之外,别无依据。

后来的一项进展使重点发生了转移:扫描技术取得突破,研究者得以观察健康人的脑部活动,并将其与病人的脑部活动相对照。也就是说,掌管情感和认知的脑区均牵涉其中。针对抑郁病人的核磁共振扫描显示,相较于普通人组成的控制组,他们的某些脑区过于活跃,另一些脑区则过于沉寂。

很快,梅贝格聚焦到了大脑皮层中一个很小的区域,名为膝下皮层,又称布罗德曼25区。它位于脑底,处在眼窝正后方,大小相当于食指最末端的指节。在这里,它不仅与皮质的其他区域相连,还连接了脑部所有区域——包括奖励系统和大脑边缘系统的一些部分。边缘系统是丘脑周围的一系列结构,其中囊括杏仁体、海马区等重要区域,常被称为“情感脑”。总而言之,这个区域与人们的动力、恐惧体验、学习能力和记忆、性欲、睡眠调节、食欲等关联,而这些都是临床抑郁症患者受到影响的功能。

我们伤感时,被激活的脑区也是25区。梅贝格坚信,25区肯定是关键所在——不仅是理解抑郁症的关键,也是治疗严重慢性抑郁症的关键。这个群体的病人不但落入了黑暗的深渊,而且怎么都爬不出来。他们长期受抑郁困扰,无药可以缓解,很多人自杀殒命。在50年前的美国,这部分病人会被收容进州医院。

梅贝格在世纪之交的多伦多大学,遇到了明星学者之一:安德烈斯·洛扎诺。洛扎诺不仅对数百名帕金森病人实施过深脑刺激,还以敢于冒险、积极探索新领域而著称。梅贝格的实验够激进,洛扎诺对此很感兴趣。唯一的问题就是招募病人。在随后的几个月里,两人奔走宣传,面向心存疑虑的精神病学家,举行讲座无数,最后,终于开始接到转诊病人。最早签字的是一名女士,患病前曾是护士。她什么都尝试过了,也不指望一个电极能改变什么。对她来说,试一下也无妨。

手术安排在2003年5月13日,一切准备就绪。梅贝格的假设,以及她在科学上的自恋,就要接受考验了。

“我能感觉到,在我的好奇心和病人之间,存在着一道鸿沟。”她说,“要是出了什么问题,只能归咎于我:我仅仅基于自己的一个想法,请来一位外科医生,做了这样一件事。”

但洛扎诺医生为她打气:你,梅贝格,是世界上最了解抑郁症的人。同时,洛扎诺也深信,自己可以遵循非常安全的协议,将电极植入病人大脑内。

他说,“你问问自己,如果这是你妹妹,你会让她接受手术吗?”

会,梅贝格回答。于是,两人说干就干。手术本身毫无差池。病人被告知,她不用有什么特别的预期。

“谁都不知道会怎样。因此,我们要求病人告知一切感受,不论对她有什么影响。”

团队从最低触点开始测试,将电压调到9伏。病人没有感觉。调高电压,依然没反应。接着,他们接通了半毫米外的另一个触点。虽然只有6伏,但病人突然开口了。是不是对她做了什么?她问。

“为什么这么问?说一下你的感受。”

“突然感觉非常、非常平静。”

“你说的平静是什么意思?”

“很难描述,就好比描述微笑和大笑的区别。突然有一种松快感。感觉变轻松了。就好像你受够了冬天的寒冷,然后走到户外,发现第一批新芽,知道春天终于来了。”

接着,研究人员关闭了电极。电流一消失,病人就反馈说,那种春日降临的感觉消散了。

梅贝格提起毛衣袖子,给我看她的胳膊。时隔多年,回首往事,她依然会起鸡皮疙瘩。我问,当时在手术室里是何感受,她毫不犹豫地承认说,当时差点落泪。

“那一刻给人一种圣洁的感觉。”

后来的实验证明,此种反应并非个例,其他病人也有同样的松快感。一人描述说,好像头顶的尘雾突然消散了,还有人突然觉得,房间里的色彩更丰富了、光线更明亮了。一旦体验到这种立竿见影的效果,那么很有可能,在手术过后的几个月内,他们的抑郁症状就会逐步减轻。但持久的疗效要慢慢才会显现出来,而且跟欣快或幸福感毫无关系。

“病人知道,我并没有赋予他们什么,只是移除了原先困扰他们的东西。”梅贝格说。在他们看来,抑郁症不是缺乏某种积极的东西——即愉悦和欢乐——而是积极与消极并存、相互抵消的过程。他们认为,我们无法为病人“注入积极的东西”,只能移除消极活动,消除它对积极活动的抑制。

2005年,梅贝格的里程碑式论文在 《神经元》期刊发表。她接受了各大报纸的采访,结果引来了博客圈的口诛笔伐:医生越界了!这是脑白质切除术死灰复燃!

“每次科学抵达新的前沿,冲突就会爆发。只要跟大脑扯上关系,人们就会紧张起来,担心那些技术手段用于人类的强化。”

我有意说了这番话,想听听梅贝格如何看待欢愉感气氛突然有一丝紧张。梅贝格反复强调,抑郁症治疗既是深脑刺激的展示窗,也是各种观点激战的战场。

“可能很多人都苦于欢愉缺失,而且只要在他们的奖励系统中植入电极,情况就能大为改观。但我觉得,如果这种痛苦不是精神上的,那它就不是抑郁。如果生活就是不如意,那你再怎么平复25区都没用。”

梅贝格讲了一位病人的故事。这位女士曾经酗酒,装上电极以后,便开始坐等酒醉感或欣快感的降临,结果怎么等都不来。梅贝格不得不向她解释,她等不到任何东西。手术唤醒了这位女士,使她不得不面对现实。病症虽然日益减轻,但想要过得顺心,她还得靠自己。

“神经系统的设计就是让你永不满足、无止境地突破。你不会只想要一双鞋,对吧?从根本上来说,我认为,深入病人的脑部,是为了修理坏掉的东西,说什么刺激脑部的奖励系统,这听上去非常幼稚。问问任何一个成瘾问题专家,你就知道。到最后,人们只会不断地索要更强的电流。”

神经系统疾病的表现

“我很熟悉梅贝格对奖励系统的态度。”施拉弗说,他的语速很慢。“但我要强调的是,在我们刺激过内侧前脑束的病人中,从未有人出现过轻躁狂。在过度刺激、电流过高的情况下,我们见过最严重的反应,也不过是一种麻刺感,就跟咖啡喝多了一样。”

梅贝格所说的奖励系统和成瘾问题激发了我的好奇心。我开始翻阅文献,并在1986年的《疼痛》(Pain)期刊中找到一篇文章,其中描述了一例深脑刺激依赖病例。文章提供了一名美国中年妇女的“病历”。为缓解难以忍受的慢性疼痛,医生在她的右侧丘脑中安装了一个电极。在疼痛过度时,她可以自己控制刺激器,甚至可以调节电流参数。但很快,她就发现,这种刺激还有促进情欲的作用,开到最大时尤为刺激。于是,她开始停不下来了。

愉悦的感受使她忽略了所有的不适。有好几次,她都因刺激过度而出现心房颤动。后两年,她的生活全方位沦陷,对丈夫和子女不闻不问,常常忽略个人需求和卫生,终日沉溺于电极刺激。最后,迫于家人的压力,才出来求助。当地医院证实,除其他众多问题之外,她的一个手指因为反复调节电流,甚至出现了开放性创口。

当深脑刺激不再是实验,而被批准为标准疗法,任何人就都可以带着刺激器,找到愿意配合的医生,将其设置到他们想要的档位。到时候,轻躁狂就不算什么了。

翻译丨雁行 校对丨其奇 来源丨nautil.us |