在去往学校的路上,山路崎岖,雨雾升腾,远处金沙江隐现

我们的车在狭窄的道路上左盘右绕,外面下着雨,山间云雾如海,翻腾不休。

此行,我们是要去拜访一所金沙江畔的乡村小学,六一了,上学路上作为一个公益机构,去看看孩子们,给他们送上儿童节的礼物。

从昆明长水机场到县城,要2小时,从县城到镇里再4小时,从镇里到村小还要1小时。同行的当地小伙子告诉我,两年前这里还没有路,只能骑马或徒步。车子不时钻进团雾,能见度陡降,有些180度的急弯,要倒车顺一下才能通过。

这是一所藏在大山深处的小学,百多个孩子,6位老师,附近是彝、苗、傈僳聚集区,孩子们只能在此上到4年级,之后就要去镇上的中心小学,除了为数不多家在村里的孩子,大部分都住校,一周回一次家,远的要走5个小时。

但这还不是最让人揪心的——当地鄙俗,女孩子往往十来岁就结婚当妈妈,因此辍学者众多,每当开学前,老师们一项重要工作就是翻山越岭,挨家挨户去“连哄带骗”的动员孩子们上学。

学校是村子里一个普普通通的院子,除了一栋教学楼外,其余都是土坯房,老师们把水泥房子让给学生做宿舍,自己住的是四处漏风的土屋——“漏雨幸亏修好了,但冬天特别冷”。

学校的外墙,在村庄里毫不起眼,不是墙上“百年大计教育为本”的标语,你很难联想到里面学习生活着百多个孩子

走进孩子们的宿舍,一间小屋子摆的满满当当都是上下床,实在没办法,一张床上睡俩孩子。条件虽然艰苦,但进屋前,所有孩子都要把鞋子脱在门口,牙缸放在窗台,无论鞋子还是牙缸,摆的整整齐齐。

宿舍门口的鞋,条件虽然艰苦,但“规矩”二字执行的不含糊

已是初夏,但所有床上都只有棉被,有些挂着蚊帐,但还有大概三分之一的估计是没钱买,不知道孩子晚上怎么跟那些又黑又大的蚊子搏斗。

实在没有地方,只好俩孩子一张床

教室里,去年新添置的课桌显得很“豪华”,旧桌子也没全扔,放在教室的角落,老师因为没有办公室,跟孩子们挤在一起,在这些黑黝黝的老桌上备课、批作业。

教室后墙立着一排不锈钢的碗柜,这些本来应该放在食堂里的家伙为啥在这里呢?孩子们给我打开,原来里面放着他们的课外书——食堂没有建好,不仅碗柜无处安身,孩子们吃饭也只能露天。

午饭很简单,米饭、玉米粒、素菜和肉菜,但好些孩子只要了米饭+玉米,这么节省没有别的原因,家长为了在孩子毕业时多拿到一点补助的结余,就让孩子别点肉和菜,说起这个,老师也无可奈何。

没有食堂,孩子们在操场空地上蹲着吃饭,可以看到,大部分人只有白饭和玉米粒

天又渐渐阴起来了,雨点开始零星落下,刚刚蹲在空地上吃饭的孩子们,匆匆扒拉两口便一窝蜂跑去洗碗,我跟过去看看,才发现因为村子里通的不是真正的自来水,所以龙头里流出的是浑水……

这还远不是全部,当下午跟孩子的活动结束后,在老师的座谈会上,本来担心乡村教师比较拘谨,让所有人没想到的是,却是发言踊跃,原本计划半小时的会最后延长了3倍,有的老师甚至当场落泪。

我们是一家做留守儿童帮扶的公益机构,5年来,一直在做一件事——关注孩子们的心理健康——童年缺乏父母陪伴实在是一件违逆天性、异常残酷、而又贻害无穷的事情,因此只要有机会,我们就会邀请心理专家一起同行,到乡下去看望孩子们。

此次组织老师座谈的目的,本来是想咨询一下平日教学中,老师们遇到哪些不好解决的孩子心理异常,开始时,如料想中一样,大家摆出一副“你说我听”的姿态,就连主持会议的校长亲自带头提了两个问题,也没能形成示范效应。没法子,同行的北师大的李教授只好顺着大家的意思,把座谈默默变成讲座,介绍这几年来,我们共同研究发布的《中国留守儿童心灵状况白皮书》……

当他讲到去年我们发现有10%的留守儿童在调查中声称“自己的爸/妈在一个月内去世”——这个情况显然与事实不符(中国年自然死亡率为千分之七),而这种反常,唯一的解释就是——这其实体现了孩子内心中对父母的怨恨——突然,坐在第一排的一位年轻女教师举起了手。

她是一位年轻的老师,有个女儿,2岁。说是在同一个地区,但由于山高路远,她所在的学校距离自己的家,坐车要4小时以上,平时只能在周末去和孩子团聚一下。但最近,地方上在搞什么活动,取消了双休日,她已经两周没有回过家、见过孩子了。

“本来我的女儿每次回去都很粘我,但是昨天”,她的声音有些颤抖“我打电话回去,让她喊妈妈”——“可她就是不喊”,说到这里,早已在眼镜后闪烁的泪水终于顺着脸颊流淌下来,但她没有去擦,而是努力控制着自己的声音,“我想问一下李教授,遇到这种情况,有什么办法?”

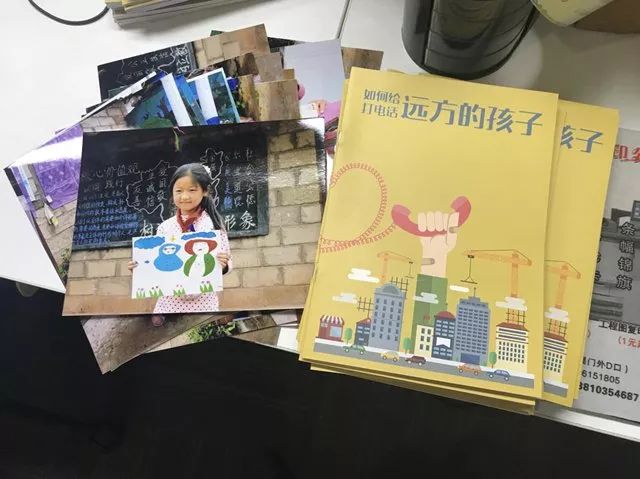

为了帮助老师们更好的跟自己的孩子沟通,我们回来后给学校寄送了一批《如何给远方的孩子打电话》指导手册,因为这次走访我们认识到,不仅是封面上象征的农民工,我们的乡村基层老师们同样也是留守儿童的父母

她的问题仿佛打开了一扇门,其他的老师仿佛受到了鼓励,也纷纷说起自己和孩子的故事——

一位男老师,妻子也是老师,但在临县教书,孩子2岁,他们平时都很忙,陪孩子少,主要是老人带,结果孩子“爱抓人、掐人”,平时跟老人还算乖,但是一见他们俩,就“特别容易发脾气”。

还有他们的学生里,一个三年级的孩子,父母离异,谁都不管孩子,把孩子甩给爷爷奶奶,孩子平时在小伙伴们玩耍的时候,要做很多农活,最大的问题是,在学校他是个出名的“捣蛋分子”——“哪里有人干啥干的好好的,他非要去捣乱一下。”

还有俩兄弟,父母4年多没回家,哥哥很聪明,成绩很好,但就是跟人交流时很“呆”,课上多动;弟弟情况更严重,大小便无法自理,每天都得有同学帮他洗裤子……

那一刻,我突然意识到,我们这些衣着朴素的乡村老师们,他们身上其实担负着两种身份——他们不仅是留守孩子们的老师,教授孩子知识和文化;同时,他们也是留守儿童的父母,跟我们在工厂里、工地上看到的那些农民工兄弟一样,有着对自己孩子深深的歉疚,对生活重负的无可奈何,还有内心中无法排解的焦虑——也许因为他们了解的信息更多,这种焦虑或许更加强烈。

时间过的很快,像以往每次一样,临行时,我们心里有孩子们美好的笑脸,也有面对问题的倍感无力。最后合影时,4年级的班主任找到我们,有些不好意思的问我能不能帮他们班单独拍些照片。

借用我们的相机,毕业班的孩子们拍了他们的毕业照

原来,这个学校唯一的4年级班就要毕业,老师想跟孩子们“用好相机拍一张毕业照,要不还要去镇上求人”。

11个女孩,13个男孩,在学校里唯一的水泥教学楼前,整整齐齐站成两排,背景是他们画的色彩斑斓的图画和他们朝夕相处的老师。在被高原的阳光晒得红红黑黑的一张张脸庞上,所有人都露出了纯净的、满足的笑容。

离别时,孩子们站在淅淅沥沥的小雨中,在狭窄巷道两侧,唱歌为我们送行,感谢我们微不足道的付出,这实在让我惭愧,让我感念至深——因为他们其实不知道,我从他们那里获得的远为更多、更深厚。

和孩子们做互动游戏,是我们最快乐的时候