“嘿,小子,要是你妄想从我说的话里获得什么深刻道理,你就太傻了。

我什么也不想讲。我也不耐烦和你说这些。

我告诉你我的故事,至于你能理解多少,我都无所谓。”

翻开书的第一页,我就听到霍尔顿冲我狂妄地吼出这些话。

我极不耐烦,差点要失去耐心,却只能假作善良的听着,否则这个暴躁的小伙子随时可能冲着我的脸来上一拳。

看,这就是我们的主人公,一个16岁的叛逆少年。

他喜欢穿两用风衣,反戴红色鸭舌帽,将帽檐压得低低的,轻蔑又不屑地看着这个世界。

他叫霍尔顿·考尔菲德,让我们叫他霍尔顿吧。

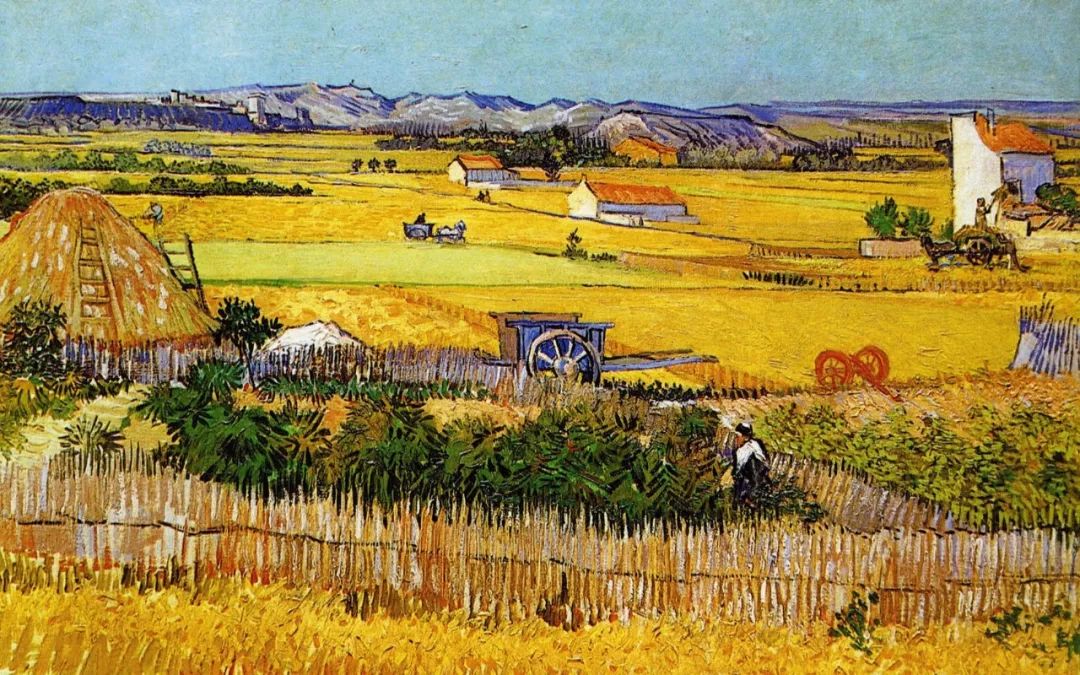

用一句话概括他讲的内容,或者说《麦田里的守望者》的主要故事,那就是:一个中二少年的浪荡街头之旅。

这场出走只有短短一天两夜,都谈不上是一次像样的旅行。

但霍尔顿在这段时间里的经历却足够丰富,甚至可以说是曲折漫长。

离开学校的那天是星期六。

在圣诞节前被学校开除,又和室友打了一架,带着一身伤的霍尔顿坐上了回纽约的火车。

他当然不敢回家,倘若父母知道他第四次被学校开除,他们一定会对他大发雷霆。

霍尔顿在宾馆里开了一间房,打算混到星期三再回去。

可是,从周六晚上到周一下午,就在这短短的一天半里,发生了几件戏剧性的事情。

周六深夜,霍尔顿心里烦闷,糊里糊涂地听从电梯工的话,叫来了一个妓女。第二天妓女和电梯工联合起来打劫了他,还把他揍倒在地上。

周日晚上,他和女友萨丽大吵一架,不欢而散,之后一个人喝闷酒,喝得酩酊大醉,临时决定提前回家看妹妹。

星期一的下午,他决定抛下世俗的一切远走高飞,去西部独自生活,做一个又聋又哑的人,再娶一个同样又聋又哑的美丽姑娘。

他想最后和妹妹菲比告个别,菲比却拖着自己的箱子执意和他一起去。他劝不动她,只好自己打消了这个念头。

挺没头没尾的一个故事,不是吗?

但如果你知道,

他和妓女之间什么都没做,他只是想和她平等地聊聊天;

如果你知道,

他和萨丽争吵是因为,他想认真地和她谈心,她却一个字都没听进去;

如果你知道,

他是如此简单,看到年幼的妹妹坐着旋转木马,心里就一下子开心起来。

“我险些儿他妈的大叫大嚷起来,我心里实在快乐极了,我老实告诉你说。我不知道什么缘故。她穿着那么件蓝大衣,老那么转个不停,看上去真他妈的好看极了。老天爷,我真希望你当时也在场。”

当你跟随霍尔顿走过这纽约的街头,听着他唠唠叨叨,不知所云的满口脏话,当你看到他一个人在公园里难受得想哭,又一个人在心里自己懊恼。

你会自然而然地懂他。

他就是一个柔软又脆弱的孩子啊,不那么勇敢,甚至有些胆小(他自己也承认),然而从不肯违背本心,接受那些“假模假式”的东西。

假模假式,是霍尔顿说过最多的词。

或者用现在的话说,他讨厌刻奇的人。

那些看着庸俗电影努力表现得深受感动的人。

那些在别人演讲时频频打断,自以为聪明有趣的人。

那些假装热爱读书,其实是为了“出人头地,好买一辆凯迪拉克出去炫耀”的人。

他同情那个坚持自己言语,遭受暴力也不更改,最终跳楼自杀的同学。

他鄙视进入好莱坞写剧本的哥哥,因为他知道好莱坞善于造梦,骨子里却全是虚假。

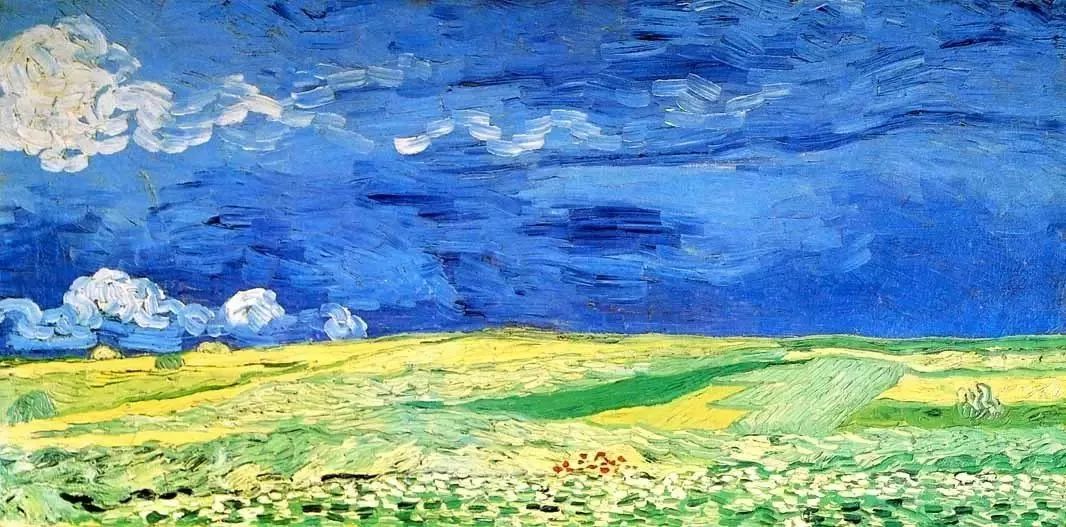

他在理想和现实里徘徊,游离于这个社会之外。努力地想和遇到的人诉说他的感受,但没有人听他的。

他注定沮丧又寂寞,孤独又愤怒,因为那些假模假式的人不会给他回应。

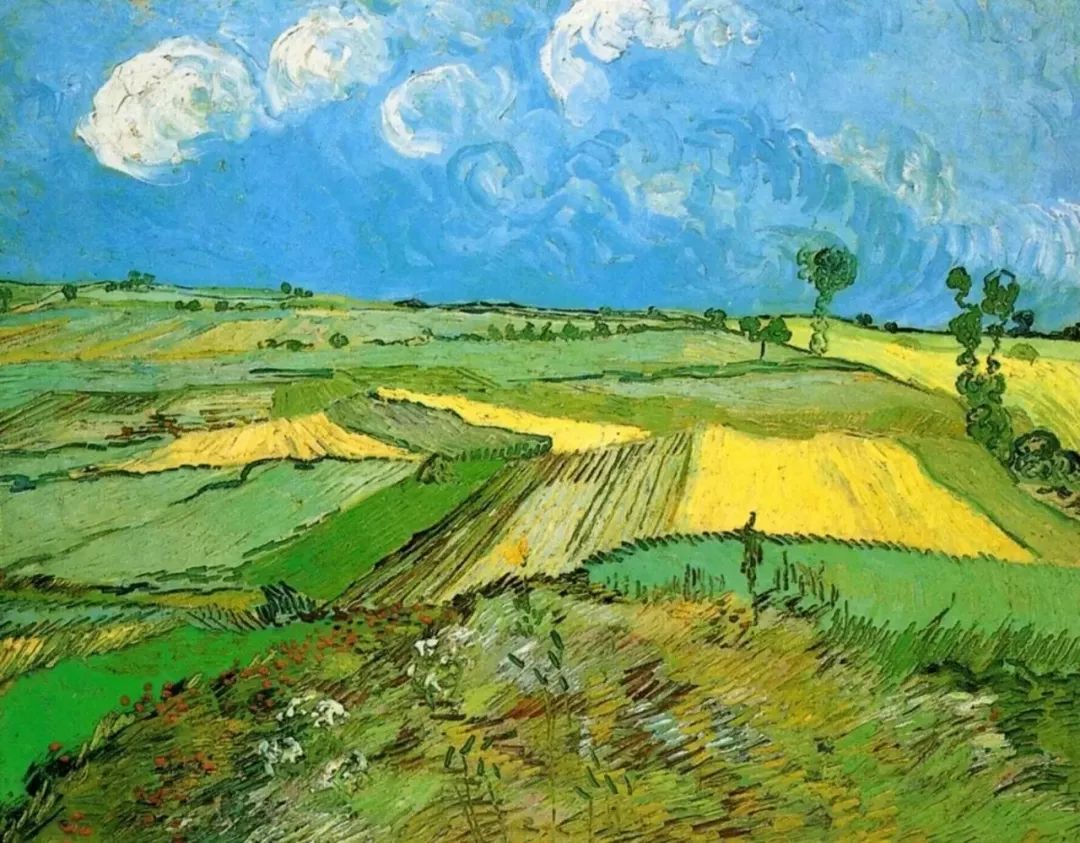

在他眼里,只有孩子的世界是纯洁的,是远离喧嚣和丑恶的唯一净土。

就像他早逝的弟弟艾里,和机灵可爱的妹妹菲比。

因此,他才渴望当一个守望者。

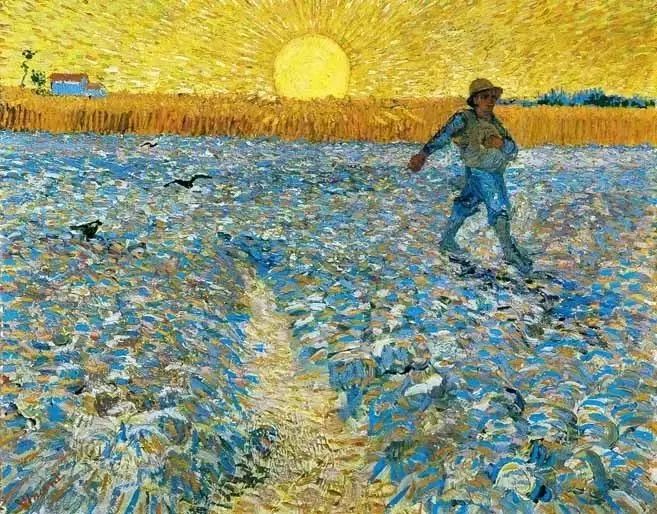

“我将来要当一名麦田里的守望者。有那么一群孩子在一大块麦田里玩。几千几万的小孩子,附近没有一个大人,我是说——除了我。我呢。就在那混帐的悬崖边。我的职务就是在那守望。要是有哪个孩子往悬崖边来,我就把他捉住——我是说孩子们都是在狂奔,也不知道自己是在往哪儿跑。我得从什么地方出来,把他们捉住。我整天就干这样的事,我只想做个麦田里的守望者。”

他想要用尽全力捉住的,是孩子们的纯真和快乐。

他想要守护的,也包括他自己。

霍尔顿是个长不大的孩子。

他不喜欢读书,喜欢抽烟喝酒。

总是语带挑衅,看不惯这世界的光怪陆离,又奇怪的敏感而脆弱。

他像所有莽撞的16岁小伙子一样,厌恶一切,提出很多不切实际的幻想。

你可以嘲笑他,你可能轻视他,你甚至觉得他根本是在胡闹。

可你不能不承认,他身上有你已经失去的蓬勃生命力和无畏的勇气。

你感觉到他在呐喊,没有章法地,幼稚可笑地。

可你也知道,他是在帮你呐喊,帮你喊出那些年你没能喊出来的苦闷。

他在帮你挽留,挽留那些当你成年后逐渐失去了的东西。

社会是个大型加工厂,它把每个人都加工成一样的产品,麻木的,冷漠的,好像不这样就没办法运行。

可总有一些霍尔顿们,他们不认命,他们拒绝被束缚,被同化,成为统一的、符合社会标准的东西。

你可能会笑他们傻,笑他们天真,可在某一刻,你一定也打从心底里羡慕过他们。

他是我们,是曾经的我们,也或许是未来的我们。

可惜我们没有这样的勇气,去逃离这个虚伪的社会,只能忍受磨去棱角的痛苦,过着庸庸碌碌的生活。

然后终此一生,不再想起那个年少固执的自己。

书里的结局,是霍尔顿生了一场大病,被送到一家疗养院休养。

故事在这里戛然而止,没有人知道他的命运。

霍尔顿看开了吗?他是否选择接受现实,接受那个虚伪的成人世界?

不,他至死都没有妥协。

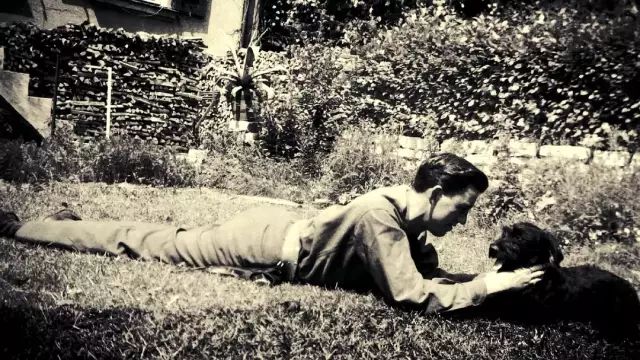

他的梦想被塞林格延续,或者说,霍尔顿就是塞林格自己。

塞林格写这个故事的时候是32岁,可他内心里的16岁少年好像从未死去。

《麦田里的守望者》一经出版就大获成功,年轻人奉它为圣经,模仿着霍尔顿的一言一行,它掀起的文学和思想浪潮瞬间席卷了整个美国。

但一切的荣耀,都和塞林格无关。

他买了一块90多英亩(约36万平方米)带小山的土地,到新罕布什尔州的乡间开始了近60年的隐居。

他拒绝再和这个功利的世界发生任何关系,也不愿再被来自外界的力量左右心灵。

他还在写作,只是不再出版。

他似乎在践行霍尔顿的理想,“用自己挣的钱盖个小屋,在里面度完余生”,不再“和任何人进行该死的愚蠢交谈”。

我喜欢这个结局。我相信这就是霍尔顿最好的归宿,他终于得到了想要的平静。

而我们,还要继续在这人世里苦苦挣扎,忘记反抗,谨小慎微地活着。

只是,在某些时刻,我也很想像霍尔顿那样,

对这个混账的世界骂上一句:“他妈的。”