‹ 火星试验室 ›

博雅天下旗下产品

《博客天下》、《人物》等媒体鼎力支持

▵王俊凯和撒贝宁在节目中

“我们学唱古诗、学习语文、最终学习的,是如何寻找生命的价值”

文 ✎ 裘雪琼

编辑 ✎ 卜昌炯

2月12日,央视综合频道副总监许文广和同事开了超过10个小时的会,讨论两天后要发的公众号文章,最后一位同事离开办公室时,已是13日凌晨4点。

许文广是《经典咏流传》的总策划。这档节目将传统诗词用现代流行音乐重新演绎,定于2018年大年初一到初三连播3期。他们为每位嘉宾及其演唱的诗词,都制作了一篇稿件。一共16篇,要在2月14日全部推送出去。

“那天过得很快,每一首诗都要过一遍。”许文广向火星试验室回忆。

▵央视综合频道副总监、《经典咏流传》总策划许文广

其中,有关《苔》的文章,他们改了十几遍。许文广想在标题的“记住”前加上“深深”二字,但同事们认为,加上会破坏语言的力量,最终作罢。

这便是春节期间那篇刷屏的爆文——《一首孤独了300年的小诗,一夜之间,亿万中国人记住了它》。

这是一个预言性的标题,但最终兑现了。

2月16日,《经典咏流传》首播,乡村支教老师梁俊和来自贵州深山的一群孩子,共同演绎的清代诗人袁枚的《苔》,一夜爆红。

“(那篇写《苔》的文章)微信端创造了3000万阅读量,微博4000万视频播放量(文章里附有演出视频),大大超过了我们当初的预期,加上电视端,真的有上亿人知道了这首诗。”许文广说。

除了《苔》,88岁的巫漪丽用钢琴演奏的《梁祝》、民谣歌手赵照创作的《声律启蒙》、台湾民歌之父胡德夫用古谣演唱的《天净沙·秋思》等,也都传诵一时。

三期节目播出后,已经两年没有更新的公众号,十多天时间增长了32万粉丝。在微信端,诞生了近60篇与《经典咏流传》相关的十万加文章。

“节目在春节期间播出,我们认为可能大家都休息,不会有这么多主流媒体来关注,没想到咱们在自媒体上真的是爆了。”《经典咏流传》制片人兼总导演田梅告诉火星试验室。

梁俊是节目组导演蔡晓双发现的。

她偶然在微博上看到梁俊教乌蒙山孩子唱古诗的视频,觉得他就是节目组正在找的人。

2013年至2015年,家住重庆的梁俊和新婚妻子周晓丹在贵州乌蒙山石门坎新中学校做了两年支教老师。其间,曾做过吉他老师、乐器行店长的梁俊,以为古诗谱曲吟唱的方式,教那里的学生学会了50多首古诗。

▵梁俊

孩子们羞涩的歌喉、身上绽放的诗意和生命力,让梁俊很有感触。他录下了孩子们唱歌的视频,上传到自己的公众号上。很多人借此知道了他和乌蒙山学童的故事。

经过数十次选题提报、筛选后,梁俊成了《经典咏流传》前几期节目唯一的非明星“经典传唱人”。

《苔》是梁俊教过的古诗中的一首。他在教室角落一册布满灰尘的课本《日有所诵》上,看到了这首诗,一下子就被击中——写的不就是眼前这些少年吗?

袁枚的诗很短,只有4句:白日不到处,青春恰自来。苔花如米小,也学牡丹开。

“我们学唱古诗、学习语文、最终学习的,是如何寻找生命的价值。”梁俊在文章里写道。

节目组起初顾虑《苔》字数太少不好填充歌词,看到梁俊的这句话,立马坚定了主意。

“‘苔花如米小,也学牡丹开’,越读越觉得,这十个字虽然浅白,但是意味无穷,蕴涵着强大的力量,与生活在乌蒙山区的少数民族儿童有着不可分割的联系。”节目导演曹姗告诉火星试验室,“所以,领导看到这个故事、这位老师、这群孩子、这首诗时,没有丝毫犹豫就决定让音乐团队开始编曲。”

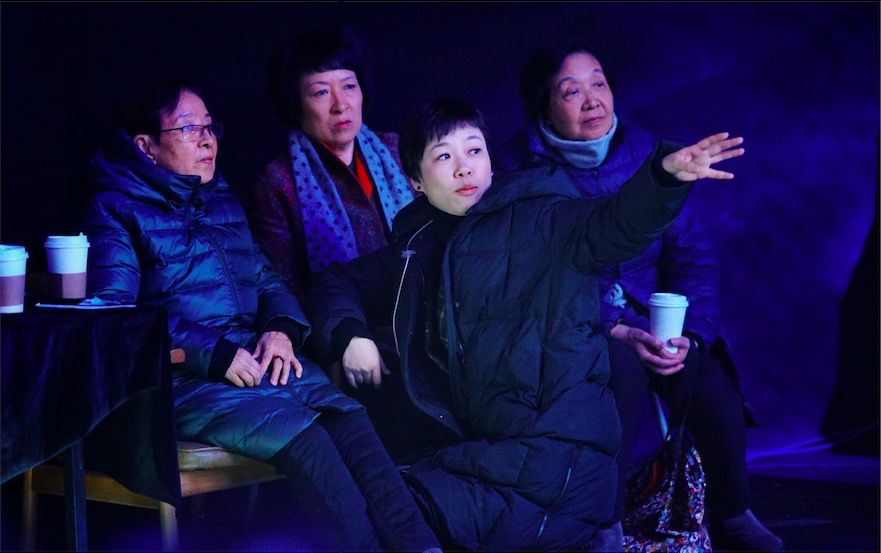

▵梁俊与他的学生在《经典咏流传》节目中重逢,并演唱《苔》

梁俊版本的《苔》,只有四句民谣曲风的吟唱。音乐总监刘卓认为,一定得以流行歌曲的编排方式,让这首歌具备更丰满的音乐层次。他找来两位老搭档——擅长民谣的作曲者韩雷补充副歌,填词人二水拓展歌词。

二水刚当上爸爸,对和孩子、希望主题的歌曲格外有感触,一句“你是拼图不可缺的那一块”道出梁俊与学生之间亲近深刻的情感。

“每个人都会有低谷、卑微的时候,但是首先要自爱,自爱才能自信,自信才能独立。所以这首歌词,我想表达的第一个要素就是自爱。”二水在创作心得中写道。

祁勃力下了很大功夫编曲。开场是简单的吉他声,而后温厚悠扬的弦乐加入;尾奏转调开阔;副歌结束,高潮退去,吉他弹奏带着乐曲回归最初的平静,耳边音犹在,如风暖心怀。

《苔》,一首原本从质朴乡野里生长出来的歌,通过原作者与专业音乐制作人的双重演绎,在大年初一晚上迸发出了惊人的力量。

尚在读五年级的女孩梁越群一开口,纯净清澈的嗓音就征服了鉴赏团嘉宾。

就像梁俊所说,它不再只是贵州乌蒙山孩子的《苔》,是每一个努力绽放的平凡人的《苔》。

早在2016年,田梅就萌生了打造一档音乐节目的想法。此前,她和团队操刀了《梦想合唱团》与《梦想星搭档》两档公益类音乐节目,都只做了两季就停下来了。

“我们把团队调去做《挑战不可能》这种新形态的节目,同时也想沉淀一下,找到更好的音乐节目的出发方向。”许文广解释。

他记得,2012年至2014年的音乐节目市场,遭遇了一种“单调的繁荣”的尴尬——数量繁多,类型却高度集中——核心模式不是草根选秀,就是歌手PK。

如何破题,找到新的、更好的方向?团队一直没有放弃做音乐节目的想法。“音乐+文化”是在《梦想星搭档》停播后就确定的创新提升方向,但这条路无疑是非常艰难的。

▵《经典咏流传》制片人兼总导演田梅

“电视节目做原创音乐本来就有很大的难度,而做以经典诗词为文本的音乐更是难上加难。”总导演田梅说,“我们曾在团队内做过一个调查,这么多年下来,用诗词改编的经典歌曲每个人列举不超过10首,《滚滚长江东逝水》《枉凝眉》《但愿人长久》……《经典咏流传》的原创歌曲能不能获得认可,我们是很担心的。”

两年多来,团队撰写了好多版节目方案。从2016年开始,综合频道的创新“台账”上,每周都记录着这一节目研发的进度,“直到节目播出的时候,我们团队上下还都是忐忑不安的。但无论怎么样,我们都坚信,改编古诗词入流行音乐是毫无置疑的特别好的模式”。

▵《经典咏流传》幕后团队工作照

2017年9月,《经典咏流传》节目正式启动,定位微调,由音乐节目升级为结合音乐的文化节目。央视综合频道与央视创造传媒的精英部队组成创作团队。

古诗词是节目核心所在,如何从历代诗人浩如烟海的作品中进行挑选,是节目组面临的首个难题。

最初的思路是选择普罗大众熟悉的名篇。节目组五六十个工作人员,近一半都扑在诗歌筛选上:先过一遍中小学教材,再从头到尾翻阅《唐诗300首》。

随着梳理工作的深入,节目组放宽了限制——只要所传达的情感能与当代人产生强烈共鸣即可。

田梅印象中,团队捋过的古诗词不下两千首,最终进入古诗词备选池的有四五百首。

精简再精简的过程中,节目组汲取了许多专业意见。

三四十人规模的诗词专家库建立起来了。研发阶段,专家给节目组开课,讲解每首诗词的意境、创作故事,以及哪些诗歌适合改编、该用什么样的音乐呈现。

北京师范大学文学院教授、博士生导师康震是专家库成员之一。田梅视他为《经典咏流传》的灵魂人物——他拥有另一重身份,鉴赏团中分析古诗词意蕴的主力嘉宾。

▵康震在节目中担当分析古诗词意蕴的主力嘉宾

康震曾是《百家讲坛》《唐宋八大家》系列主讲人,也是近两年掀起收视热潮的《中国诗词大会》的点评嘉宾。这一次,他妙语横生、连缀古今的评鉴,给《经典咏流传》增加了不少看点。

4年前,许文广定了一个小目标:每天背一首古诗。有次在录制现场,他和康震开玩笑:“听了您的点评,发现很多的诗我真是白背了。”

“非常幸运。”许文广如此形容团队与《经典咏流传》的相遇,“(这档节目)让我们对诗歌有了更深一层维度的理解,同时让我们由衷地为中国文化感到特别骄傲。”

选定诗词,剩下的就是音乐创作了。

研发阶段,节目组曾多次集结音乐人座谈,探寻如何将古诗词与现代流行音乐自然融合。

央视创造传媒总经理、总编辑过彤表示,找到了两把钥匙,一是时代性,所选诗词要对当下的中国社会有一种普适的关照;二是时尚性,“我们不是在展示品鉴一件件古董,我们要让经典通过我们今人的创造活起来,流行起来”。

2017年夏末,刘卓第一次接触《经典咏流传》,在央视新大楼举办的策划会上。会议室里乌泱泱的,音乐人来了几十位,导演组也派了30多人参加。

“当时主要是选择节目模式,比如用熟悉的歌还是原创类歌曲,(选用哪些)诗词也讨论了。大家对这节目都挺感兴趣的。”刘卓向火星试验室回忆。

他是当今音乐市场最活跃的制作人之一,担任过《中国好声音》第三季和第四季的乐队总监,并多次为《我是歌手》担当键盘手、钢琴伴奏。

两个多月后,他受邀成为《经典咏流传》音乐总监。

另一位音乐制作人贾轶男同样出现在这次会议上。田梅问了他两个问题:你有孩子吗?上几年级?他回答:有个女儿,念小学五年级。

“我说‘好,那你就照着你女儿的标准,她能听得懂,她能学会唱,按照这个标准来为节目创作(音乐)’。”田梅向火星试验室回忆。

贾轶男接过了5首古诗的词曲改编,王俊凯演唱的《明日歌》、黄绮珊的《陋室铭》、吉克隽逸的《故乡》即出自他手。

▵王俊凯在节目中演绎的《明日歌》,由贾轶男负责改编

每一首歌都是重新制作。即便已有的改编经典——李叔同的《送别》、《滚滚长江东逝水》、1987年电视剧《红楼梦》主题曲《枉凝眉》——也都会重新编曲。

至于请哪些嘉宾传唱,节目组放弃了固定的全明星阵容,选择明星与素人结合的模式。田梅有个理念,只要站在舞台上,每一个中国人都是经典文化传唱人。

《墨梅》传唱人谭维维,请到发小、《中国有嘻哈》音乐总监刘洲为她谱曲、编曲。为了给这首诗找到完美的音乐表达,她的录制时间一推再推,延后了两个多月。

“不与凡花争奇艳,傲霜斗雪笑风寒……”最近几天,资深音乐评论人、《音乐周刊》编辑部主任卢世伟常常下意识哼唱《墨梅》中的歌词。

“维维的演唱,可谓真正捕捉到原诗画作的意蕴,只浓墨淡彩,不着其它颜色……却是清香自溢,回韵流长。譬如开头几句,维维吸纳了京剧青衣的行腔方式,用小嗓的技巧吟唱,吐字归韵拿捏得稳稳当当、隽永清雅。”卢世伟在微博里这样评论。

▵点击观看视频,谭维维,《墨梅》

几乎每一首作品都经历了一遍又一遍磨合。

尚雯婕为《木兰辞》创作的第一版曲调,是偏欧洲的电子风,艺术性过高,普及度不足。节目组连夜和她的团队开电话会议,此后又来回沟通十多次,希望将歌曲能处理得更加琅琅上口,还能融入一些民族元素。

尚雯婕推翻重来,几经调整写下第二版旋律。最终呈现的舞台演唱,加入了唢呐吹奏与河南豫剧的儿童念唱,豪情不减,民族风情扑面而来。

黄绮珊演唱的《定风波》是刘卓亲自操刀写的曲子。他先上网搜索苏轼写词时的人生际遇与心境,又聆听了很多版《定风波》的朗读片段。

“我想知道通过语言表达的节奏方式是什么样的,加了音符后应该是什么状态。”他说。

宋词《定风波》洒脱磅礴,竹林、烟雨等意向又平添了几分侠气。刘卓认为,唯有运用民族元素方能淋漓体现诗词之韵味。于是,他为“莫听穿林打叶声,何妨吟啸且徐行”两句词嫁接上京剧唱腔。

“弟弟,你真了解你姐这个嗓子,把我用尽了感觉。就是从低到高,全都用到了。” 收到填上词的歌曲小样,黄绮珊挺兴奋地回复刘卓。

▵黄绮珊演唱《定风波》

播出后,刘卓的导演朋友陆续反馈给他很多好评。“他们的家人说,这首歌简直太好听了,不停地在家里循环播放。”

梁俊和梁越群等学生的师生重逢,是《经典咏流传》节目组安排的环节。

不是没有过担心。从贵州来北京,二十来个孩子的安全如何保证?第一次站上大舞台,他们能唱好歌、能自在释放情感吗?

最后田梅拍了板。“我们希望舞台能有真实情感的自然流露。支教老师的付出也好,散发给学生的文化自信也罢,见了面一定会感染这批质朴的孩子。我当时很坚定,不能只来一个,一定要请一批学生。”

“真实的力量是巨大的。”田梅相信。

录制当天,梁俊和学生在排练大厅重逢。学生们先是傻笑,转而跑去逗梁俊尚在襁褓的儿子,把老师晾在一旁。

他默默背好吉他,召集大伙站好,弹起《乡村四月》的前奏。彩排前,导演组问孩子们:还记得梁老师教的诗歌吗?一张张小脸写着迷茫,似乎忘得一干二净了。但吉他一起,旋律、诗词就从学生口中脱口而出。梁俊乐滋滋地弹,学生们一首接一首地唱。

录制非常顺利,一遍即过。后台欢笑跳闹的孩子置身舞台唱歌时,不约而同流下眼泪。

▵大年初一晚上,梁俊和贵州石门坎新中学校的学生一起演唱

台下也哭了一片。

鉴赏团坐席区里,康震教授泪光闪闪,台湾歌手庾澄庆抬起右手抹了抹眼角,主持人曾宝仪眼眶通红。刘卓记得,现场乐队多数乐手掉了眼泪。制片人兼总导演王宁坐在监视器后面,也没能控制住情绪。

“身边也有人问我,‘这事是不是你们导演组安排的?’我说,‘这么纯朴的孩子我们安排不了他们落泪’。”王宁告诉火星试验室,“他们一定是情感到了那么才会哭,梁老师用诗歌的方式为他们打开了一扇窗。”

凝聚、固化这段师生情的,恰恰正是古诗词本身的魅力。

汪明荃与罗家英,执手传唱了宋代词人秦观的《鹊桥仙》。

“两情若在长久时,又岂在朝朝暮暮。”这句词是对这对伉俪的最佳诠释。他们相恋20多年,过了花甲之年才结为夫妇。

宋词基础上,歌曲《鹊桥仙》巧妙融入香港歌手徐小凤的代表作《顺流、逆流》。“每颗冷酷眼光,共每声友善笑声,默然一一尝透。几多艰苦当天我默默接受,几多辛酸也未放手。”几句歌词道出俩人相知相守的不易。

最催泪的一幕,是罗家英用粤语及不标准的普通话,深情款款地向汪明荃念他亲手书写的三页情书。

▵汪明荃与罗家英在节目中执手传唱了宋代词人秦观的《鹊桥仙》

某次策划会,总撰稿之一的张昆鹏提出求婚环节的设想。当时导演组内部有不同意见,毕竟结婚之前,罗家英当众求婚已达20多次。

“这辈子就求(婚)到这儿了,现在是为下辈子求婚。他们这辈子还没完,我们就要让他们想到下辈子。”张昆鹏有了灵感。

“汪小姐,你愿不愿意下辈子还跟我在一起?”听到张昆鹏这句话,王宁和同事觉得头皮发麻,“这个太打动人了。”

节目组和罗家英私密沟通,请他瞒着妻子写信,表达下辈子依然在一起的愿望。罗家英很配合,于是有了罗家英为下辈子求婚这样一幕。

台湾流行音乐先驱胡德夫的歌声和他与恩师余光中的故事,同样令不少观众潸然泪下。

68岁的他坐在钢琴旁,白发白眉,边弹边唱,一身黑色宽松衣衫,披一条白色棉麻围巾。一段浑厚悠扬的古调“来甦”之后,他唱起元曲作家马致远的《天净沙·秋思》,一种哀愁悲怆的情绪瞬间弥漫舞台。

▵胡德夫

来甦是一种台湾古调,主要用于表达思念故乡、祖先与过世朋友。胡德夫的这首歌主要是唱给恩师余光中的。

在台湾大学念书时,胡德夫修过余光中的文学课。胡德夫的每一场演唱会,余光中只要身体允许都会坐在第一排观看。

回忆往昔,胡德夫的眼睛亮晶晶的,也湿润润的。他记得小时候,每逢中秋祭祖,村里总有好多上了年纪的老阿伯,敬酒时集体朝向西边遥望大陆,转了头就谈论各自家乡的稻米、麦子、亲人。

那是几百万人的乡愁。

下台前,胡德夫加唱了一首《乡愁四韵》——余光中的代表作,也是他最早以诗入歌的尝试。“我在这里唱,也是告诉天上的老师,这个大地我过来了。”他一字一句地说。

《经典咏流传》内部策划会上,许文广曾告诉团队:我们做的不仅是一档节目,我们所发起的是一个全民参与的文化行为。

他的期许正在成为现实。

节目播出后,他发现身边很多亲朋好友突然热衷拍摄、分享家中培育的苔花,并配上诗意的文案:“我拍到了苔花,真的就像米粒一样,那么小但是非常美丽。”

央视创造传媒宣传总监张庆龙的宝宝出生不久。妻子与岳母经常给宝宝放音乐听,有天手机里响起的歌曲是《苔》。

2月23日,在中国传媒大学担任客座教授的王宁,回到母校参加机艺术类考生的招生工作。面试时,有位“00后”考生向他论述大众越来越认可文化类电视节目时,以《经典咏流传》为例加以阐释。

“他来考试那天,节目播了也就一周,说明在这么短的时间内,连孩子们都已经接收到了。”王宁兴奋地说。

这档节目还受到了文化部、教育部、共青团等官方机构的认可,它们纷纷在官微上进行安利。2018年新疆自治区公务员考试,还将“《经典咏流传》为何霸屏”列入时政热点。

▵2017年12月中旬,《经典咏流传》节目录制中

鉴赏团嘉宾、中国音乐学院院长王黎光,甚至把节目写进政协提案。他在3月3日召开的全国政协委员会议上,号召全国2864个县文化馆馆长,普及传统文化、经典诗词。

“节目用和诗以歌的形式,让传统文化具有了时代性,为蕴含在传统文化中的精神财富,与新时代的价值追求,建立了有机的连接。”中央电视台综合频道总监张国飞说。

《经典咏流传》的走红,既依托优质电视内容,又与新媒体宣传手段密切相关。

张庆龙告诉火星试验室,此番团队打造并实践了“1+4”的新媒体传播模式。所谓“1”,即电视大屏,“4”指依托新媒体手段实现的H5互动页面、微信文章、短视频与音频。

通过微信摇一摇,节目实现了大屏观众向小屏受众的转化,同时也让电视和新媒体在内容上实现了互通互补,拓展了电视节目传播的裂变可能性、时空持续性和长尾效应。

“我们真正做了一个电视节目,又推出了它的新媒体板块。”张庆龙解释,每篇新媒体文章都是电视内容的延伸与深化,每个插入文章的短视频均为全新的剪辑创作。

“过去节目播出,我们的任务就算结束了。现在,我们要感触观众反应,收集观众反馈,把关每篇微信文章、每个短视频。春节期间倒成了我们最忙碌的时候,一般(每天)都(忙)到凌晨一两点钟。”许文广说。

好评如潮中,不乏少数网友的善意吐槽。豆瓣上,有人希望每期节目能用一个主题串联歌曲;有人想了解更多古诗的创作背景、内在意蕴。

这些声音节目组都接收到了。春节复工后,节目组第一次会议,许文广用“诚惶诚恐”形容自己的心情。他对团队反复强调,接下来的7期节目一定要精益求精,因为只有这样“我们才算真正交上了一份完整的答卷”。

2月26日晚上,节目组策划会又一次开到了凌晨。

田梅觉得,用诗歌《苔》形容节目组的心情很是恰切。“‘苔花如米小,也学牡丹开’,这个刚刚绽放的新节目,影响力又那么大,我们确实挺忐忑的。我们才起步,还有许多需要磨合、改进的地方。”