1

英国BBC三台最近播出的《Chinese Burn》,中译名《逐梦魔女》,试播一集即引发争议。这部喜剧号称要打破西方社会对华人的刻板印象,反倒招来了“种族歧视”和“辱华”的批评。

豆瓣《逐梦魔女》页面上,差评几乎是100%

《逐梦摩女》讲述了合租一室的三名华人女孩的伦敦生活。三人看上去都比较“丧”:女一号Jackie是个不得志的演员;女二号Elizabeth遇到工作和情感的双重危机,还得应付上司(也是华人)的性骚扰;女三号Fufu是个挥金如土的富家女。

Chinese Burn (2017)

Jackie的饰演者张茵来自香港,Elizabeth的扮演者陈信妃来自台湾,两人也是《逐梦魔女》的编剧。

在接受英国媒体访谈的时候,陈信妃称,华人女性的屏幕形象很刻板,常常被塑造成非法移民、外卖员、擅长数学和乒乓、会照顾男性等。她说:“我们也有着相似的目标,梦想,失败。”

张茵也赞同道:“中国女性从未被描绘成雄心勃勃,但我们是。我们想工作,而且我们想做得很好。”

饰演Fufu的饶宇玉来自台湾,她说,“亚洲女孩总是被塑造成乖乖女,我想告诉大家,我们也是可以骂脏话、可以喝酒、可以生气摔东西,跟其他人一样。”

BBC制作的电视剧极少以华人做主角,这次《Chinese Burn》一下子使用三个华人主角,自然引起了关注。据说这是BBC投资的几个青年创作剧目中的一个,根据试播情况再决定后续制作。

一位住台湾的观众在Facebook评价: “我个人认为这是一个会让很多英国人对华人有更强烈的排外主义的影集,从头到尾都在拿最糟糕的刻板印象来开玩笑。”

中国网站知乎上,一篇评论说,“除了种族歧视刻板印象细节以外,没有什么故事性吸引点。”

另一个写道: “所以一切的痛苦都源于她们中国人的身份,让她们不得不面对中国男人的骚扰、白人男人的抛弃、工作的被歧视。”

还有说:“这是我见过最耻辱的英剧。”

我认识的一个网友,在微信上发了一篇文章,认为BBC应该“感到羞耻”,他说,这部戏所有的情节“都不能接受”。

英国《卫报》的一篇评论说,也许《逐梦魔女》本意是破除西方社会对华人的刻板印象,结果反倒是加强了刻板印象。

2

为什么一部试图制造笑料的喜剧,在观众中点燃了愤怒之情?

我总结了几处观众感觉受冒犯的剧情:女一号Jackie爱骂脏话,善于表演亚洲各国妓女的叫床;Jackie似乎对自己的华人背景介怀,对着镜头说:“我们是伦敦的中国女孩,婊子。”;女三号Fufu说一口洋泾浜英语,对房东的狗产生了兴趣,眨着眼说,“好吃吗”?似乎暗讽中国人吃狗肉;Jackie称:我对中国人没兴趣,也不会跟中国人上床。这句话大概尤其会令华人男性受伤!众所周知,西方社会对华人的刻板印象之一,就是男性缺乏吸引力。

我的观后感是:《逐梦魔女》打算依靠种族和文化差异来制造戏剧冲突,但是缺乏技巧和平衡。

其实在美剧或英剧中,种族和文化差异,是制造喜剧效果的常用手段。

英国1977年播出的喜剧《Mind your language》,中译名《请讲普通话》,以一间成人夜校为背景,来自不同国家的移民同处一室学习英语,直接就依靠种族和文化差异制造喜剧效果。剧中的英语老师经常拿学生五花八门的口音和生活习惯开涮;印度锡克族学生和巴基斯坦穆斯林学生为了荣誉争吵不休;中国学生和日本学生一言不合就对着干。其实都是影射生活现实。

《请讲普通话》

美国喜剧《生活大爆炸》中,霍华德对自己的犹太人身份、拉杰什对自己的印度人背景都进行过自嘲、彼此也会互相攻击,拉杰什还被塑造成一个被怀疑有同性恋倾向的羞于跟女性交往的角色。佩妮也称呼自己的家庭是那种“愚蠢的白人”。

《生活大爆炸》

这些成功的喜剧,为了避免制造刻板印象和种族歧视,都会注意剧情的平衡。比如展现人物与环境格格不入的种族特征时,一定会适时展示人物的善良、善意和彼此沟通的努力。总是尝试把人物塑造为多侧面的人,而非脸谱化。虽然对种族、口音、外表、信仰,都进行了刻薄的嘲讽,却没有被指责为种族歧视。

《请讲普通话》里,中国学生素丽习惯引用红宝书,日本学生长纯太郎口音很重,俩人最终通过沟通,实现了和平相处,增进了世界人民团结友谊,皆大欢喜。

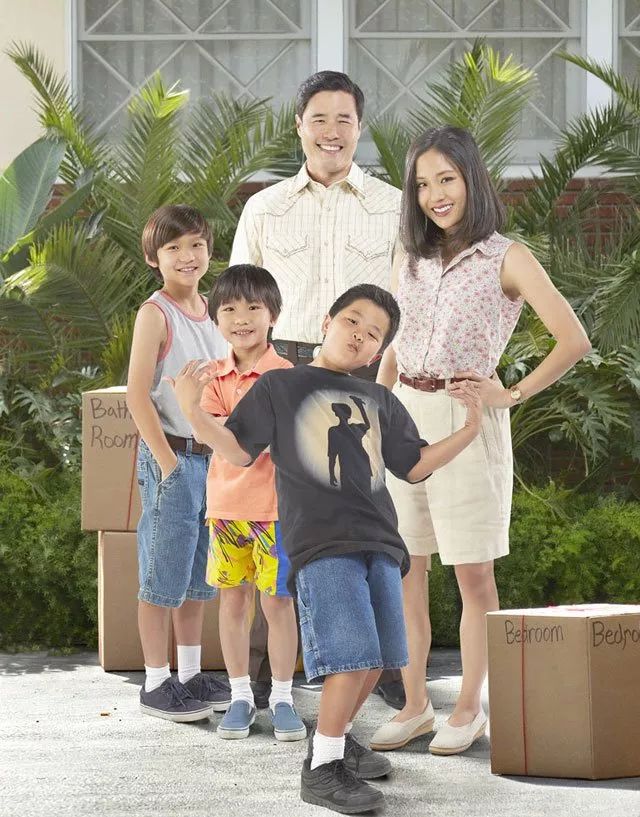

美国ABC于2015年播出的描写华人移民的情景喜剧《Fresh Off the Boat》,中译名《初来乍到》,在处理种族和文化冲突上也很注意平衡。

《初来乍到》

同样以人物集中登场亮相的第一集作比较。《初来乍到》展现了一家六口人的丰富性格,也展现了文化冲突。华人小孩艾迪随父母从繁华的华盛顿搬家到保守的奥兰多,被班上的黑人同学称为“Chink(中国佬)”,他奋起反击,踹了对方肚子一脚。校长约见父母要开除艾迪。父母在校长面前力挺孩子,要求公平处理,艾迪爸爸警告校长会采用美国式的方式起诉学校,看到校长给吓住了,艾迪爸爸又不失时机地向校长赠送自家餐厅的优惠券缓和关系。在喜剧气氛中展现了对种族歧视的态度:既承认现实中存在冲突,又倡导捍卫权益的所谓美国精神,体现出一个多元社会的价值取向。

《逐梦魔女》的人物缺乏真正的性格深度,使用了一些老套的关于华人的刻板印象作为制造冲突的桥段,诸如眯缝眼、功夫女孩、吃狗肉、以及华人男性缺乏吸引力一类。但是除了展示之外,并没有提供其他可供解决的方案。引发争议不可避免。

现在的华人观众的主体,不再是是老一辈含辛茹苦默默挣钱的边缘人群,而是包含了近二十年来大批从中国大陆出来的新移民,改变了英国及海外华人的构成,再把那些老黄历端出来,今天的华人观众就不买账了。

知乎网友对《逐梦魔女》的差评

3

也许《逐梦魔女》的确冒犯了不应该被冒犯的一部分观众。假如,剧中的三个华人女孩,身份置换成美国女孩、或者是英国白人女孩,也以这种自黑方式,对自己的种族或者文化背景展开猛烈的自我批评与嘲弄,是不是也会惹来如此大的不良反应?

或许不会。

如果以西方喜剧的标准,上述受到指责的涉嫌种族歧视的段落,其实也在可以接受的范畴之内。似乎华人观众非常在意外界的评论,对涉及到的内容是否“辱华”也特别敏感。

西方影视的确有对华人和亚裔以及其他少数族裔进行丑化、搞种族歧视的不光彩的历史。比如阴险的黄祸代表人物傅满洲博士、比如拖着猪尾巴辫子的华人小丑。很多华人角色,要么好勇斗狠、要么是大烟鬼,讲一口洋泾浜英语。这些角色,令华人观众联想到历史上落后的年代,令他们感到屈辱。

三十年前,美国好莱坞曾经发生过针对“辱华”电影的抗议活动。这是迄今最大最成功的一次,令人记忆犹新。

1985年好莱坞制作的描写纽约唐人街黑帮犯罪的电影《龙年》,在拍摄期间就引来了亚裔和华人团体的抗议,影片上映后,遭到了很多华人团体的示威和抵制。

尊龙主演的《龙年》 Year of the Dragon (1985)

36个团体组成的“反对《龙年》联盟”声称:影片完全扭曲了公众对华裔美国人的印象。唐人街被描写成“ 深藏于城市内部的一块异族的陌生天地” , 其中充满了犯罪分子和年轻人的团伙。

还有唐人街经营者担心,电影中的黑帮形象,可能会影响唐人街餐馆的生意。

我记得当年中国一本电影杂志的文章说,片尾尊龙扮演的黑帮分子被白人警探一枪击中倒在铁轨上的一刻,意味着白人仍然妄想将中国人民踩在脚下。

《龙年》结尾

尽管《龙年》的主演华人演员尊龙认为,针对影片的抗议,其实是受到了影片所揭露的黑帮团体三合会的背后操纵。

最后,电影的制片方米高梅公司迫于压力,表示要向亚裔美国人社区公开致歉, 并考虑建立一个由亚裔美国人组成的业界咨询委员会, 审议涉及亚裔美国人的电影剧本。还宣称愿意讨论从《龙年》的收入中捐献一部分给亚裔美国人社区的某个项目, 并在电影业各个层次增加雇用亚裔美国人 。(引自《世界电影》打倒种族主义电影———亚裔美国人抗议影片《龙年》始末)

虽然这些承诺最后并没有兑现。但是显示抗议起到了效果。向来被视为边缘的亚裔人口借抗议扩大了影响力,激发了在现实中的团结。

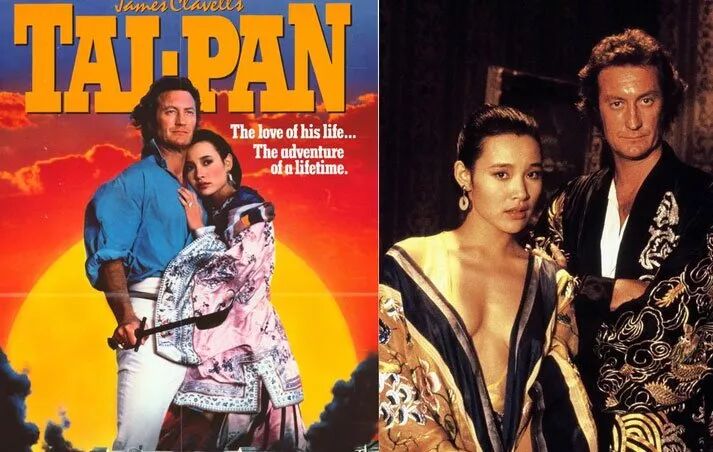

不知道是否受此鼓舞。第二年,好莱坞制作的另一部以鸦片战争为背景,描写英国冒险商人的电影《大班》,同样受到了华人团体的抵制和抗议。这一次,中国大陆的新闻报章也极大参与进来,华人演员陈冲饰演的美美因为有裸露镜头遭到了祖国人民的谴责,虽然彼时陈冲大概已经成为了美国公民。

两部电影中出现的华人女性形象均引起了华人社会的极大不满。《龙年》中,年轻貌美的华人女记者委身于焦头烂额的白人探长,《大班》中,年轻貌美的中国女子美美甘愿做英国冒险商人大班的小三。

(本文原标题:《“辱华”片伤害的玻璃心》)

《大班》,陈冲饰演美美

这跟《逐梦魔女》引发的愤怒很相似。Jackie对于华人男性性能力的嗤之以鼻,让华人观众觉得自己的男子气概受到了损害。尽管片中也有Jackie在酒吧把两名白人壮汉打成狗吃屎的细节,其实表明这是Jackie这个有着庞克外表的女权主义者的一贯行事作风。

很多中国观众在内心深处无法接受华人女子对白人男性百依百顺,如此心甘情愿委身于白人男性。因为这代表了一个影射:无论个人或者整个民族,都是落后和缺乏吸引力的。

《龙年》和《大班》上映的1985年和1986年,正值中国改革开放的早期阶段。1985年发生了中国男足输给香港队的519骚乱,1986年中国民间人士第一次长江漂流成功。那些年中国从一个封闭的国家逐步出现在国际舞台上,开始接触到外界对于中国人的看法,敏感又自尊,难以接受失败更别说调侃了,对一场比赛或一部电影,都赋予了太多民族主义色彩。同一时期海外华裔人口的活跃,也跟当年中国开始喷涌的这股集体情绪相暗合。

时过境迁,今天再看《龙年》和《大班》,也许会有不同的视角。

实际上,《龙年》基本准确地描述了当年唐人街的现实。尊龙饰演的黑帮头子既有为维护自身利益大开杀戒的一面,也尽心照顾没钱上学的孤儿寡母,展现了富有人情味的一面。借助白人侦探的华人助手的话,《龙年》还为华人遭受的种族歧视表示了同情:“华人建立了美国的铁路,中国人发明的指南针教会了西方人如何航海。但是直到1945年,华人才得到了美国公民权。白人嘲笑华人吸食鸦片,但是如果没有鸦片,华人就无法支撑繁重工作,倒在没建好的铁路上。”

《龙年》中尊龙饰演的黑帮头子,身后的照片展示了他温情一面

《大班》的英国商人大班对中国文化也不乏溢美之词。英国发生疫病,儿子来香港投奔他。大班让儿子洗澡,儿子答“我才一个星期没洗澡,在伦敦这很正常。”大概是讽刺英国当年的糟糕卫生状况。大班说,“忘记伦敦吧。你要学习中国人,他们没有体味。中国人还喜欢饮茶,这也是很好的习惯。”

尽管很多中国人时至今日都并没有看过这两部影片,仍然将《龙年》和《大班》放在一份“辱华”名单里。强烈的集体情绪的掩饰下,真实情况是什么不再重要,重要的是显示了“中国人可以说不”的意愿。

4

回到《逐梦魔女》,也许它最大的失算之处在于:这是华人创作的剧,观众主要是华人,但它又是批评华人的。

《逐梦魔女》

今天,美国、英国、澳大利亚都制作了以华人和亚洲人为主角的影视剧。其中的商业考量是:亚裔人口是发展最快的族群。他们的收入和花销也在平均水平之上,属于极具广告价值的群体。

但是,事实上,能让人记住的剧目跟族群的整体发展并不匹配。原因可能是所谓的亚裔人口或者华人群体,实际上来自不同的区域,他们之间的社会差别也显而易见。

《逐梦魔女》三位主创分别来自台湾和香港,他们的父辈也许就是亚洲经济腾飞的初期移民海外、埋头苦干的那一代华人。

今天的华人构成发生了很多变化。特别最近二十年随着中国经济的崛起,大批大陆新移民来到海外,跟之前的华人群体完全不同,他们具有不同的表达习惯和价值体系。新移民经历了中国历史上最快速的经济增长,具有很强烈的信念:即经历了早年长期的贫穷落后和西方的欺凌之后,中国正在回到世界舞台的中心地位。

他们更活跃,似乎也更敏感。一旦发现世界的运行规则跟他们所接受的宣传存在偏差,总会产生一种受歧视的感觉,根植在集体心理当中的阴影开始隐隐作痛。从抗议美联航殴打华人乘客(其实是越南华人)事件,到中国乘客在日本机场高唱国歌,都有这种集体情绪的影子,都会引发“辱华”和遭受歧视的焦虑。

廉价的宣泄其实不起作用。黑人如果在美国觉得遭受了种族歧视,很可能选择上街抗议。中国的键盘侠太多,不需要在现实中付出责任,到了真正需要维护自身权益的时候,“各扫门前雪”的古训往往又萦绕耳际。

《逐梦魔女》毕竟只是一部喜剧。包容批评的土壤也需要培养。相比之下,我们很少看到美国或者英国抗议别国电影中“辱美”、“辱英”——或者他们本国的种族议题已经足够手忙脚乱了?

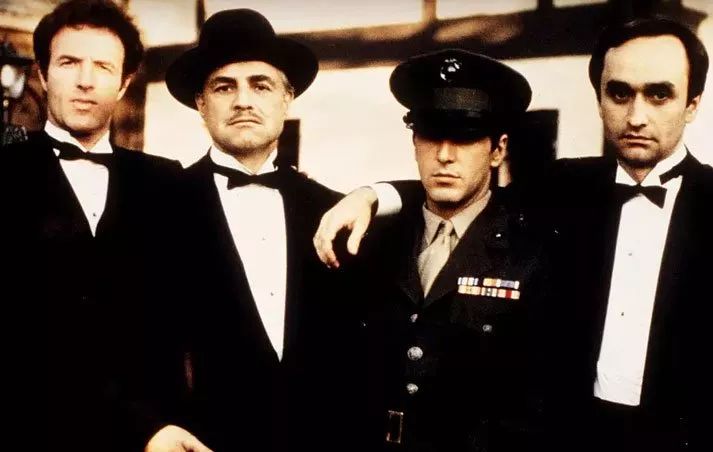

《教父》曾经遭到美国意大利裔社区的抗议,要求删除描写意大利黑手党的全部段落;《疤面煞星》也曾经遭受过美国古巴裔人口的抵制。如果因为惧怕抗议,也许这样的经典作品就无法出现。

《教父》,意大利裔美国黑帮家族史

《疤面煞星》,一个古巴难民青年的暴力史

即便如此,《龙年》的编剧、持有左翼情结的好莱坞导演奥利弗·斯通,也曾心灰意冷地说过,“当写到某个重大问题时, 你总免不了会得罪某些人。但现在连这样做都办不到。如今,任何一部想要说明什么的影片都不能拍。一切只能四平八稳。”

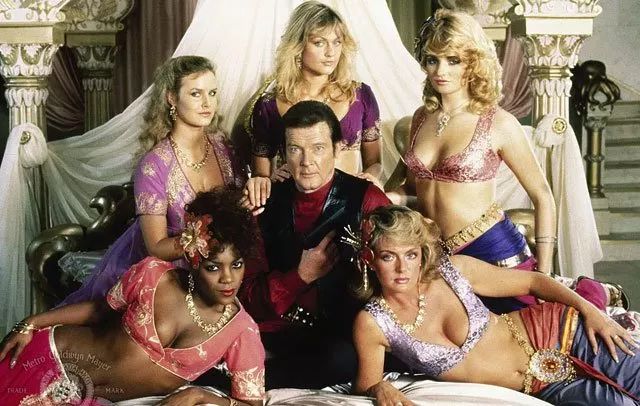

像《007》邦德每到一国都会猎艳当地女子,跟不同国家不同族裔的女子眉来眼去颠鸾倒凤,这成为邦德系列的固有桥段。如果所在国的男性观众都有一颗玻璃心,007的故事可能就拍不下去了。屏幕上也少了很多乐趣。

《007》系列电影

归根到底,接受程度跟一个社会和族群的包容度有关。创作的自由往往和水准的高低成正比。世界范围内,恰恰是那些创作不自由的地区,观众的接受程度和多元化的程度也比较低。大量的资源被用来拍各种神剧,其中缘由,不难一目了然。