这是大家之选的第50篇文章

今日出品方:冰川思想库

本文作者:任大刚

点击了解《大家》编辑部开放计划

拖到年底,我还是忐忑不安去体检了。如释重负回到办公室,被同事问起,我故作轻松,说五脏六腑仍然齐全。他说他上一年感觉身体有些不对劲儿,自己花钱去体检,没发现问题,还在犹豫今年要不要去。另一个同事则说,两三年不体检啦,不敢去啊。

其实我也怕体检,上一次体检已经是两年多以前的事了。

(一)

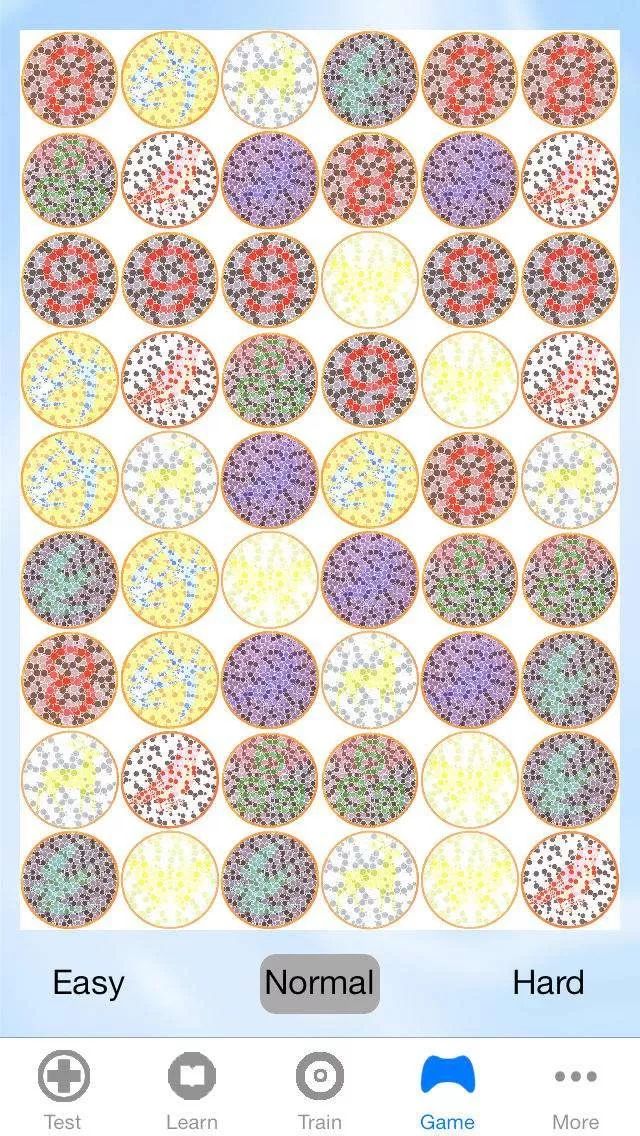

人生第一次体检是初三那年。眼科医生打开一本黑皮本子,指着花花绿绿的图案,问我是什么,我有些懵懂。她看我回答不出,于是往前翻,一边翻一边问我,终于可以回答一些。最后,她在检查结果上慎重地写上:色弱。

我不知道色弱是什么。大概跟色盲差不多吧,我想。

但长到十几岁,才知道有个生理缺陷,心里总归不舒服。会不会是被那个黑本子陷害了?我眼见的世界五彩斑斓,凭什么说我分不清颜色?我老想知道那个黑本子是个什么玩意儿,后来在地摊上找到一本,知道它叫“俞自萍色盲检查图”,自己翻看一遍,图案相对简单的没问题,比较复杂的,的确看不清是啥。

一段时间后,我就把这事给忘了。色弱就色弱吧,反正也不影响日常生活。等到后来准备考大学,才发现遇到很大麻烦。

我动手能力比较强,高中三年都是读理科,准备混到毕业,再去学个传统手艺比如杀猪、厨师、泥水匠和木匠啊之类。临到毕业,忽然决定考大学以提升家庭的社会地位,结果才发现大多数工科专业不招色弱,理科好像也只有数学和理论物理不限制。我那时候还一度想学美术,但也只能学没什么正规就业机会的雕塑,搞不好就是一辈子在寺庙塑菩萨的命,还不如直接去跟一个同学的爷爷现学这门手艺。思来想去,只好改换门庭,重新开始读高中文科。

多年以后,遇到一个青年画家,他说色弱的限制放开了,而且色弱患者的颜色感觉,跟其他人不一样,说不定作品更有个性。但我的绘画才能已经因为色弱被葬送。落得下半辈子既不能学得一手工科的手艺,也不能做一名清闲的书画家,只能在动荡的媒体中谋生。

因为色弱,我丧失很多现代职业的选择机会,被判定这也不能干,那也不能干,生活工作不知不觉中变得十分苛刻。色弱对我而言,犹如一份关于职业资格的判决。我渐渐对体检产生抵触情绪,我不知道还有哪些暗疾会被查出,不知道还有没有因为色弱而被禁止更多的职业,所以一听到体检就心跳加快,精神紧张。

我的小伙伴H,则被体检彻底葬送大学梦。他原本学习刻苦,成绩名列前茅,但高考前的体检,查出他的肝有问题,大学之门被彻底关闭。其实他的毛病并不难治,此后他生活得好好的,做着木材生意,开着家具厂,酒肉穿肠,身强体壮,红光满面。谁说他的肝有问题?

人生经历第一次体检后,很快你就会体悟到,你的身体,并不完全属于自己。

在任何战争年代,你的身体都是一种战略物资,随时可能被强制征用;在计划经济年代,你的身体是一种国家财产,它会根据不同的计划安排,分拨到不同的地方、行业和岗位。

在我们上高中那会儿,所有体面人和体面职业,仍控制在国家手里,一个年轻人要取得它,除了经过智商测试——高考,还需要身体测试。大部分人的身体测试是合格的,最好的被选去做飞行员等特种行业,因为没有具体受损,大部分人对步入成年之际,国家第一次征用你的身体这件事,已经淡忘。

(二)

成年后进入体制或有了体面工作,这时候身体似乎暂时发还本人,自己掌握。但所有史料都表明,将来如果你越是位高权重,身体越不属于自己,越是一种国家或团队机密。这是另一个话题。如果你不走这条路,那么除了家庭,其他因素对你身体的征用,相应要小一些,你拥有身体的更多自由。

但身体的自由,同时意味着身体所不能逃避的责任和承担。

20多岁的人,除了我这种色弱,谁会把体检当回事?30多岁的人,体检也只是例行公事。等到40多岁,一些人的身体开始出一些小毛病了,体检也成为一种人生必备的担忧。

尽管你已拥有对自己身体的主权,但这个身体仍不全部属于你,只是部分主权。它应该是一个反抛物线,年轻时候,你拥有自己身体的主权最充分,可以任意糟践,通宵达旦,胡吃海喝穷折腾,我的身体我做主;但此后你的主权越来越少,四十来岁,主权最少;然后随着子女长大成人,成家立业,父母过世,这副身体的主权再次归属于你,最后在你手里油尽灯枯,熄灭。

三五十岁油腻中年男女的身体,正在为家庭、单位满负荷出力。但正是这样的年龄,身体的各种零件出状况的概率也在上升。就像在浩瀚的海洋上行船一样,走错方向还可以修正航向,最担心的是发动机是否正常运转,最怕的是有异样的声响传来,这成为一种煎熬和常态。我的朋友里,有的被女朋友说了多次,也不敢去体检;有的哪里有点不舒服,就开始疑神疑鬼;有的脂肪肝10年了。谁也不轻松。

人到油腻这个年龄,亚健康基本是免不了的,通过体检,有意识地调整生活方式,多可以改善身体状况。这并不很让人担心。担心的是,一出状况就很严重,这成为一种普遍的心理负担。

现时资讯是如此发达,所有不好的消息,随时进到你的面前。你在办公室上班,来自全球的你那个圈层的信息,随时出现在你面前。传得最快的,不一定是行业动态,而可能是某个正当盛年的同行,忽然罹患绝症。走了。

以我所从事的媒体业来说,2016年4月到7月初,60天内,有10位媒体人去世,他们均在40岁左右:

4月26日晨,知名调查记者尹鸿伟因病医治无效,在云南省昆明市去世,享年43岁:

5月3日中午,《绵阳日报》编委会编辑中心主任任杰女士在睡梦中突然离世,享年42岁。

5月3日凌晨,成都全搜索新闻网记者江俊于逝世,享年41岁。

5月4日上午,《解放军报》主任编辑马越舟上校病逝,享年45岁。

5月18日,网易女编辑王雅珊因肝癌离世,年仅28岁。

6月14日,《春城晚报》总编辑杜少凌突发疾病去世。

6月16日,重庆电视台著名记者彭坤子因肝癌去世,享年41岁。

6月26日,《求是》杂志副总编朱铁志辞世,享年56岁。

6月29日,天涯社区副主编金波在北京地铁中突发疾病去世,年仅34岁。

7月11日,《福建法治报》总编辑黄敏希因病救治无效去世,年仅46岁。

有人统计称,2016年一年中,至少28位媒体人未到退休年龄离世。

这不是真相的全部。某新闻机构对92个案例的分析显示,过劳死平均年龄44岁,排在前四位的行业是IT、公安、新闻、科教。其中IT最低,小于37岁。时间进到2017年,英年早逝的IT男、媒体人和大学教师,仍不时成为人们扼腕叹息的话题。

当然,不是所有英年早病或早逝的人,都是由于工作辛苦压力巨大。没有任何压力,一向积极乐观的人,生命照样可能戛然而止。小时候,听说两个乡邻进城玩耍,鬼使神差,忽然跑去检查身体,结果一个竟然查处癌症,整个人回来就不好了,活活吓死。这样的故事,很多地方都有。

但看看统计数据,的确是压力越大,身体扛不住的概率越高。

IT、科教和传媒,是底层人士凭借智力和教育投资,从而最容易上升为城市中产阶级的行当。这几条上升渠道,社会阻力最小,权力影响不大,因而容纳了最大量的从底层跃起的人士。但他们头戴荣光的同时,也背负工作压力,背负房贷,背负养老抚幼。心智过载伴随身体过载,多陷于心力憔悴。

事实上的压力和更高比例的不幸事件,如此悲情之下,又有多少人可以坦然走进体检机构,去接受命运的裁决?拖到期限之前去,拖了两三年不去,有时候真的像待决犯不希望拿到判决书一样,哪怕很可能是一纸无罪判决。

所以几乎每个人每次从一个个检查室出来,都是一次次如释重负,最终检查完毕,没什么大问题,一边吃早餐,一边感叹生活是如此美好。那种感觉,如蒙大赦,或者恐怕只有嫌疑犯从拘留所无罪释放才有。

那么多人怕去体检,我想并不是因为怕查出亚健康,而是怕一决生死。城市中产阶级跟贫民一样,同样病不起,死不起,索性像鸵鸟一样,埋头回避不问。

(三)

一早醒来,老婆嘟嘟囔囔说做噩梦了,然后向我口授遗嘱一二三。我默默地听着,满不在乎的样子,但心里十分忐忑。

这已经不是第一次了,包括她做个小手术前,忽然向我交代银行账号密码,我愣了一下才明白过来。人到中年,谁也不能轻松应对这些在过去看来稀松平常的事情,它总是让人的思绪跨越疾病本身,联想到偶遇到的那些师长、同学、同事、同行之间不知所措的生死,以及同样不知所措的亲人的生离死别。

三年前这个时候,我眼睁睁看着一向身体健康的母亲忽然离我而去,束手无策,不知所措。此后很长一段时间,走在明晃晃的阳光底下,恍惚间不知自己是生是死;有时候站在窗前,会很怪异地冒出跳下去会怎么样的念头。

从母亲去世起,我便相信了灵魂的存在。她撒手人寰之际,重症监护室莫名停电三次;有几个月,半夜醒来,总是听到外面有人在呻吟,跟她发病后的声音是那么像;在梦中,她告诉我给了她那么多钱却没有收到。虽然阴阳两隔,但母子之间跨越生死相见于梦中,也挺好。

一个人只有面对亲人的离去,才会认真思考生死。我的师兄焦不急在父亲患癌去世后,成了临终关怀专家,经常给殡仪馆工作人员上课。他是一个跨越生死界限的人,更是值得学习的榜样。

这样想想生死,有些释然。而体检,远未到这一步。我们之所以怕体检,恰是对生命的延续无法准确掌握,对生命的终结更是耿耿于怀。

生命有太多偶然。有一次在四川老家,我指着一个骑着自行车急匆匆路过的中年妇女对女儿说,当年我要是不考大学,你妈妈就是她了。女儿想了半天,也不太明白我这个高深的假设。她不明白,自己的出身是一个偶然,自己根本无法掌握。

但生命的结局都是必然。所有那些牛逼哄哄到不行的人,无一例外都离我们而去。如果从这样的角度看,那么体检这种审判,只是一个小小的预审。真正要面对的审判只有一次,那就是死亡。

海德格尔说,向死而生。人从出生开始,就一步步走向死亡。生命的过程,就是走向死亡的过程。这是一种无法避免的宿命。于此,肉体生命的有限要获得无限的长度,端赖提高生命质量和精神内涵,使生命获得尽其可能的厚度。

明晰死亡终将到来,才知道生的伟大意义。从这层意义上,是死,照亮了生。

明晰生命有一种不可琢磨的确定长度,体检就不仅仅是一场短暂的审判和总结,而且也不失为一种延续生命长度,从而提高生命质量的重要手段。

每念及此便更加释然。于是愉快回忆起进到男科检查室,医生示意我褪下裤子,不可描述一番……我一边系裤带,一边看医生记录检查结果。他半开玩笑地说,一定要好好保护前列腺啊。我回去查了一下才明白他的意思,顿时忘了这个项目的严重不爽。这是多么值得珍惜呀。