一百七十多年前,鸦片战争的硝烟刚刚散去。受林则徐之托,魏源编篡了一部关于海外各国的资料汇编——《海国图志》。其中这样记载美国:

育奈士迭国,在北阿墨刺加洲中为最巨之区。其地自古不通各洲,土旷人稀 。皆因底阿生番,游猎其间。耶稣纪岁千二百九十二年,宋祥兴十五年 ,吕宋之戈揽麻士乘船西驶,始知此地。创立佛罗里达部落,开垦兴筑,将二百年,辟地未广。千五百八十四年,明万历十二年,英吉利女王衣里萨柏时 ,有英吉利人往弥利坚海岸开垦。大吕宋人拒战,英吉利人败走。英国女王依里萨伯遂遣勇务将精兵往垦其地,无人敢阻,遂名其地曰洼治泥阿。

《海国图志》

今天我们知道,这段记载充满了错谬和误解。这里的“育奈士迭国”,显然是指United States。所谓“戈揽麻士”,是指发现新大陆的哥伦布(Columbus)。哥伦布来自意大利,受西班牙国王的资助航行到了美洲。《海国图志》说哥伦布是“吕宋”人,是因为当时来华的西班牙人,多来自西班牙的殖民地菲律宾。而菲律宾,自古被中国人称作吕宋。所以“戈揽麻士”在魏源的叙述中就成了吕宋人了。

哥伦布发现美国的年代,应该是1492年,在这里被魏源误为1292年。而哥伦布四次航行的目的地主要在巴哈马群岛、海蒂、古巴和中美洲一带,没有建立佛罗里达殖民地,更谈不上过了两百年才有英国人来。

魏源所说的“明万历十二年“爆发的冲突,应该是指1585年开始的英国西班牙争霸战争——此战中英国击败西班牙无敌舰队。战争结束后,英国在美洲建立了第一个殖民地,弗吉尼亚——此地被魏源称为“洼治泥阿”。显然,弗吉尼亚与佛罗里达相去甚远,并不是一个地方。

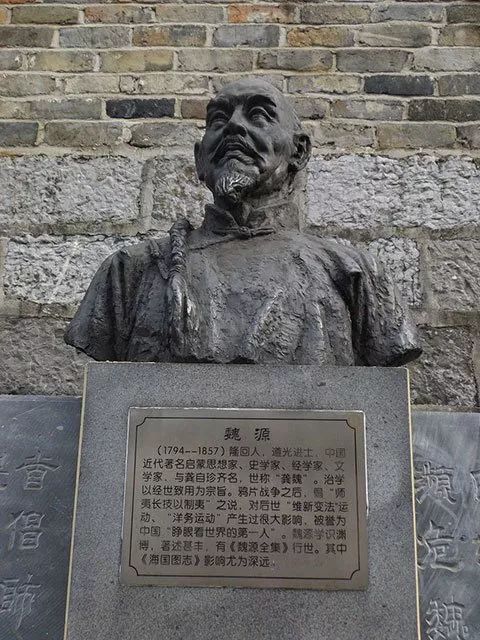

因为编辑《海国图志》,魏源被称作是中国睁眼看世界的第一人。可是,细读起来,这看世界的眼睛,很有一点散光。

魏源像

关于美国,魏源写下按语:

粤人称曰花旗国,其实弥利坚,……乃洲名,非国名也。西洋称部落曰士迭。而弥利坚无国王,止设二十六部头目,别公举一大头目总理之,故名其国育奈士迭国。

这里的“士迭”,应该是指英文中的states,现在被翻译作“州”。有趣的是,这些州,始终被魏源称作“部落”。显然,在魏源的眼中,此时的美国,与现代文明毫无关系。这是一片“不通各洲,土旷人稀 ”的化外之地。此时的美国,没有发达工业,没有船坚炮利,没有富足生活,没有现代文明;在中国人眼里,那只是一片“因底阿生番”(即北美印第安人)出没,散落着二十多个“部落”的蛮荒之地。

把美国称作“部落”,其实并不奇怪。1840年代的美国,尚未完成工业革命,基本上是个农业国家。能出口到中国的,只有河狸皮、烟草、人参、棉花等农猎产品。2015年的美国电影《荒野猎人》,正反映了前工业化时期美国西部的蛮荒生活。影片基于1820年代美国拓荒猎人的真实故事。当时的美国人,冒着被野兽和印第安人袭击、九死一生的危险,只为了捕捉些河狸,将皮毛卖往东部和中国。说起来,小李子扮演的荒野猎人,无非是在为中国市场打工,要钱不要命的美国“土人“而已。

可是这样蛮荒的部落,却受到了一些中国人的高度赞扬。

与魏源同时代的一位清代福建巡抚,徐继畬,写了一部环球地理概述,叫做《瀛寰志略》。在关于“米利坚”的部分,他这样写道:

有华盛顿者,生于雍正九年,十岁丧父,母教成之,少有大志,兼资文武,雄烈过人,尝为英吉利武职……英帅没其功不录,乡人欲推顿为酋长,顿谢病归,杜门不出。至是众既畔英,强推顿为帅,时事起仓卒,军械、火药、粮草皆无,顿以义气激厉之,部署既定,薄其大城。时英将屯水师于城外,忽大风起,船悉吹散,顿乘势攻之,取其城。

这段文字的韵味和文风,完全象是在描写中国历史上一位谋略高超、儒雅谦恭的名将。徐继畬接着写道:

顿既定国,谢兵柄,欲归田,众不肯舍,坚推立为国主,顿乃与众议曰:“得国而传子孙,是私也。牧民之任,宜择有德者为之。”

这哪里是美国的开国总统,分明是中国传说中禅让的尧舜禹!徐继畬笔下的华盛顿,就这样成了一位德才兼备,不以一己之私家天下的儒家圣王。中国传统中的禅让、选贤理想,与美国早期的民主共和制奇妙的结合了起来。

《瀛寰志略》

毫不奇怪,徐继畬这样描写美国的选举制度:

集部众议之,众皆曰贤,则再留四年,八年之后,不准再留。……各以所推书姓名投匦中,毕则启匦,视所推独多者立之,或官吏、或庶民,不拘资格。退位之统领依然与齐民齿,无所异也。

在徐继畬的脑海中,还没有“民主”这个概念。在《瀛寰志略》一书中,也从未用这个词来描述欧美的政治制度。但是,中国古代用“公论”来选举贤能的理想,让他毫不费力地理解了美国的民主制度。在他眼中,美国选举,就是儒家传统中召集众人商议国家大事,听取民意,并用“书名投匦”(即把选票投在容器中)的方式选举贤能的方法。无非就是“集众议之”,让大家推荐,“视所推独多者立之”而已。因为德行而被多数人推荐,就可以当“统领”。任期满了之后,便退位和普通百姓一样生活。作为一个饱受儒家文化浸润的士大夫,徐继畬对这样的制度倍感亲切。

于是,徐继畬这样称赞华盛顿:

华盛顿,……开疆万里,乃不僭位号,不传子孙,而创为推举之法,几于天下为公,駸駸乎三代之遗意。其治国崇让善俗,不尚武功,亦迥与诸国异。……米利坚合众国以为国,幅员万里,不设王侯之号,不循世及之规,公器付之公论,创古今未有之局,一何奇也!

徐继畬认为,美国在西洋各国中,是一个例外。那里的土人们抛弃了王侯将相的号位,更不传给子孙——在他看来,这并非稀奇古怪的外国舶来品,而是中国古已有之的“推举之法”;其核心,就是古人倡导的“公论”,现代叫做“民意”。把政府权力交给“公论”和“民意”来制约、来规范,就是所谓“公器付之公论”。华盛顿身体力行这理想,可与传说中的“三代”相媲美,配得上“天下为公”这样的儒家最高政治评价。

我们知道,1840年代的美国,在很多清代士大夫的眼中,还只是一片充满土人和落后农业狩猎“部落”的蛮荒之地。在这些“部落“中,还没有船坚炮利,没有奇技淫巧,没有富足的生活水准,没有发达的工业文明。吸引徐继畬的,不可能是美国强大的经济、科技和军事实力(那些要到数十年后才为国人欣慕),而只能是其选举制度安排。在徐继畬眼中,儒家禅让选贤的传统,“公器付之公论”的理想,虽然在其发源地中国被数千年的帝制所斩断,却出现在遥远的美利坚”部落“中。这怎能不让人兴奋?这种”礼失求诸野“的心态,让他由衷感叹:“泰西古今人物,能不以华盛顿为称首哉!”

徐继畲像

美国驻华公使蒲安臣听说了徐继畬的《瀛寰志略》,送了一幅华盛顿的画像给他。书中对华盛顿的评价,被刻成石碑送到美国,安放在美国内战后完工的华盛顿纪念碑中。今天,所有访问华盛顿特区的游客,依然可以在华盛顿纪念碑的内部,瞻仰到徐继畬的评语,看到儒家的禅让理想与“推举之法”,是如果与美国的故事里应外合,将“部落酋长”华盛顿,塑造成了中国古代传说中才能出现的圣王。

徐继畬关于美国的历史地理知识,除了他自己所购买的西洋地图之外,主要来自从新泽西来福州传教的的美国人雅裨理(David Abeel)。雅裨理对美国的介绍,当然有美化的成分。我们知道,美国的民主制度,当然不是世界上最完美的制度。1840年代的美国,容忍奴隶制度,纵容屠杀印第安人,并且限制投票权利——美国民主的复杂性与不完善,无疑远远超出徐继畬理想化的描述。徐继畬看到的美国,并非真实的美国,而是一个他希望看到的世界。

那片出产圣人的遥远“部落”,就这样成了中国人眼中的一面镜子。“睁眼看世界的第一人们”,在这面镜子中照见的,只是自己心中美好的理想。

原标题:《早期中国人眼中的美国》