我和北京的重要分歧是:吃。当然,很多四川人到了外地,都会有这样的分歧。但是,北京更特别,不仅是四川人,来自其它地方的北漂青年跟北京的分歧也有这一条。

1995年,在北京住下来,开始工作。到了1996年,工作稳定下来,吃的分歧就更明显。

我所在报社的食堂,据很多友报同行说,这是全北京最好的报社食堂了,他们有机会,就顺道来吃上一回。

理智上,我知道他们是对的。

我一天会在报社吃上三顿。午餐、晚餐和夜宵。这三顿,不仅提供给我温暖和丰富的营养,还让我省下钱来付房租。

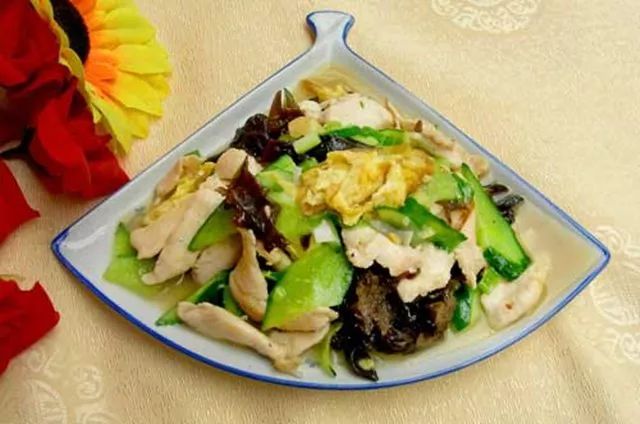

但报社食堂里的菜品让我大开眼界。比如我以前没见识过的“木须肉”。我不知道食堂做得正宗与否,这肉炒得就像木头一样,坚硬,有一种吃柴的感觉。这让我百思不得其解,为什么这名字和口感这么吻合。多年以后,才知道,原来准确的说法是“木樨肉”,是指里面的鸡蛋,像“木樨”,即“桂花”一样。但我至今认为,报社食堂做的是“木须”,是木头棍,而不是“木樨”。

平心而论,报社的食堂是努力的。晚上夜班的空档,到食堂里吃一碗小馄饨,再回办公室,接着排版、校对、对红、送签。小馄饨深受夜班人员喜爱,里面有紫菜,有虾皮和葱花。缺点是太咸。回到办公室继续夜班的时候,我需要不停地喝水。有时候,夜班加餐是面点。我喜欢这个。顺便再带个小花卷回家,第二天早餐就有了。最特别的是我见识了一种叫“插枣饽饽”的面点。之前在莫言的小说里读到过这个词,作家是当黄段子讲的。现在见到真品,便心怀邪念,觉得不能直视。

跟外面餐馆比较起来,报社食堂绝对算相当不差的了。但因为我大部分时间都吃它,所以,抱怨才日渐累积起来。除了单调和厌倦,更主要的是因为没有辣椒,因为思乡吧。

在大办公室空下来,闲聊天的时候,我跟同事们绘声绘色地讲述成都的美食,引来一片“啧啧”之声。我正讲的起劲,米拉叫我去她办公室坐坐。

米拉是我同学的同学,是个热情,能力很强的记者,也是资深的文艺青年。我的这份工作,就是她介绍的。进了报社没多久,我们就成了好朋友。

在她的小办公室,她说:“你别老讲吃的事,对你的形象不好!”我愣了一小会儿,心想,这要是在成都,大家觉得谈论吃的,是懂生活的,有趣的人。但我相信米拉的判断。她在周末部是顶梁柱,出差在外是有魅力的北京女孩,在文艺圈里,潇洒利落,好多人会在第一眼爱上她。

她的这个说法,肯定是对的,不要以谈吃为乐。我听从了她的意见。但心里,觉得,北京真是跟成都不一样啊,这是我们的分歧。

但是,在异乡的时候,吃,不仅是个爱好了,有时,只是为了寄托一下思乡的情绪。

其实米拉也喜欢搞点小调调的生活,喜欢吃川菜。她在成都念的大学,念念不忘在成都美食。我休息的时候,经常和她在一起,就像别的闺蜜常做的那样,谈女孩的心事,也像别的文学青年一样,讨论文学。我在她那儿,两人还像过家家一样,共同做点吃的。

她住在单位宿舍的筒子楼里,虽然只有一间房,但在我看来,已经是非常好的条件。有暖气,有公用的厨房和卫生间。

那时,对于做菜,我其实只会纸上谈兵,米拉比我好不到哪儿去,但她胆子大,可以发明菜式。

我印象最深的是,她从冰箱拿出一盒鸡翅,放到锅里,掺上水,放点酱油之类的,就没有多的配料了,她想了想,拿了茶叶筒,倒了半筒乌龙茶进去,开始煮。我那时从没看见过把茶叶煮到菜里,其实,她也没有。她一如平时的潇洒劲头,说:“这是我发明的!肯定会很棒!”

我觉得心里打鼓,不知那会是什么味道。

然后我们回到屋里,继续聊天。好半天想起来的时候,赶紧去厨房关了火。锅里的水已经下去了一半。

米拉一边盛出那些黑黑的鸡翅,一边自我表扬:“太香了,我简直是天材!这创意,没人了!”

在她的带动下,我也觉得这茶叶鸡翅味道相当不坏。

边吃我边跟米拉讨论,这鸡翅,没有辣椒,也不是川味,我为什么还觉得吃得津津有味,肯定是因为,这是一种自由状态。

我明白我对北京关于吃的抱怨,其实是对诸多方面的不满。生活的不便利,各方面的不公平。

米拉虽是北京女孩,但一样的对北京抱怨许多。

1996年上半年的时候,忽然有一阵传说,说是北京会有大地震。这传说不知起端在哪儿,但却在报社悄悄流传,我和米拉一见面就讨论这个。我们忧心忡忡,夜不能眠。米拉说,要这里真是有大震,那普通人最惨了,救援肯定按级别来的!

传说日益显得真实。记得7月末的一个晚上,我在报社值班,大家都说得有鼻子有眼,说,就在8月!那时,值班的夜班编辑又新招了一人,是一位重庆籍的男生。那时,我和他轮流值班,都是没有编制的“临时工”。

听到言之凿凿的地震之说,这位男生当晚就告了假,买火车票回重庆了。没买到坐票,买的站票。他这一走,大家把这当笑话传,但又更为这谣传加了料。

我坚持着值完了那一周的班,也回了成都。但就如那位男生一样,我们对北京真是一点忠诚度都没有。

回了成都,天天给米拉打电话,让米拉也来成都避避。米拉去采访了一位地震专家,专家说没这回事。米拉还是不放心,因为有的同事晚上都不敢回家睡觉了,就在车里过夜。一个晚上,传说中地震就要来的那天,米拉又打电话到专家的家里,专家太太说,专家睡下了。米拉这一下才放下心来,跟朋友们通报:“专家都睡下了!”

谣言大半个月后就消失了。8月下旬,我接到研究院的录取通知,我才重新回到北京。