周恩来似乎有一种魔力,能把每一个他接触的人拉得和中国休戚与共。

▼ 系列前篇:

中美老照片01:美国总统的中国情结

中美老照片02:从中日访美看甲午之败

中美老照片03:留美幼童用辫子做几何

中国和美国之间--你没见过的老照片

04

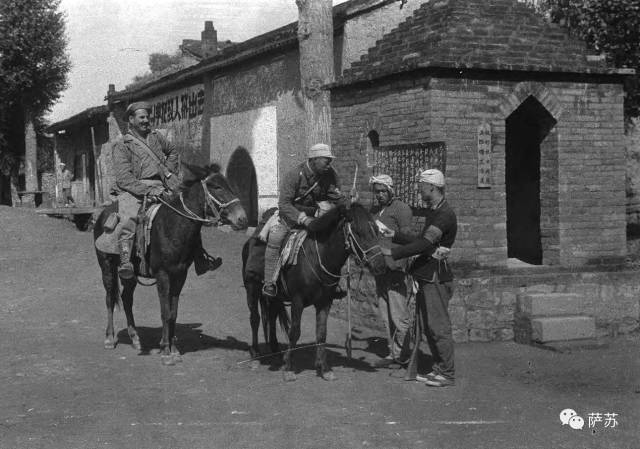

▲ 骑在骡子上的是到晋察冀敌后抗日根据地采访的美国记者哈里森·福尔曼,随行人员正在给民兵解释这个奇形怪状的家伙的确属于人类而且是我们的朋友

部队曾给福尔曼配了一身八路军的军服,意思是避免他太过显眼,万一遭遇会成为日军的首要目标。但他在敌后活动的时候最终还是换了自己习惯的这身服装。

在《北行漫记》中,这位老牌记者讲道,以自己的体型,即便换上八路军制服也同样显眼——在华北,谁见过体重三百磅的八路啊?

福尔曼的体重应该不是夸张,他到延安的时候,朱德送了他一匹骡子,不料三天以后他又来找朱德,希望再给他一匹。面对疑惑的总司令,福尔曼很不好意思地告诉对方,那匹骡子已经被自己压死了。

朱总司令只好又给了福尔曼一匹“边区最强壮的骡子”——或许便是画面上这匹。

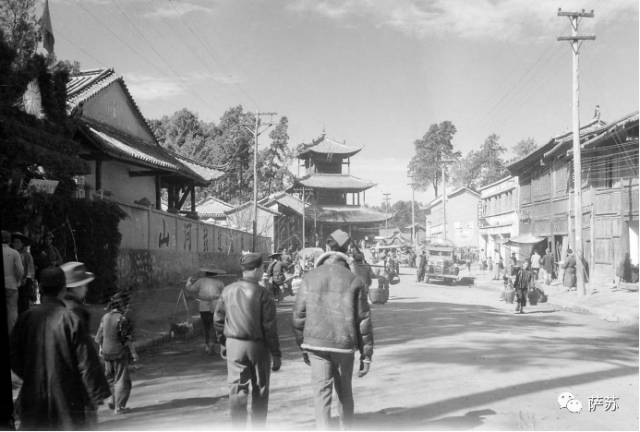

▲ 两名美国援华空军飞行员走在云南街头,墙壁上的“还我河山”提示着照片拍摄的时间

美国对中国最认真的了解,应该是始于这场迄今为止人类历史上最大的战争——抗日战争不仅仅是抗日战争,它还是第二次世界大战的组成部分。从漫不经心,到惊讶于这个东方古国的抵抗潜力,最终发现自己也注定是战阵中的一方,美国人在这个过程中有了对中国较丰富的认识——这之前,中国和非洲的位置,估计很多美国人是分不清的。

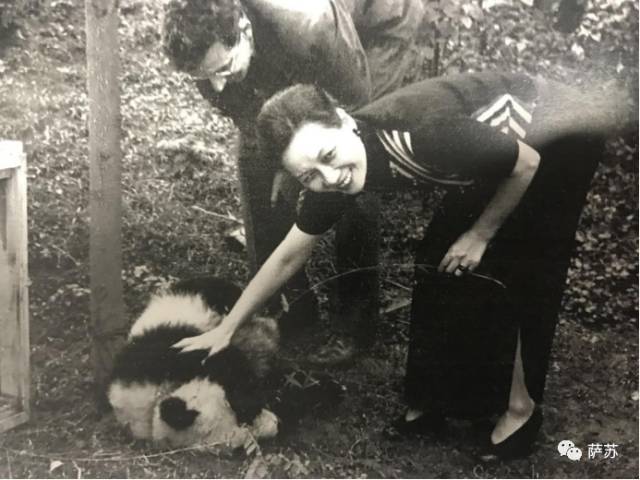

▲ 这场战争前后,美国和中国开始隔着太平洋认识对方,而其中少不了友好使者,比如熊猫

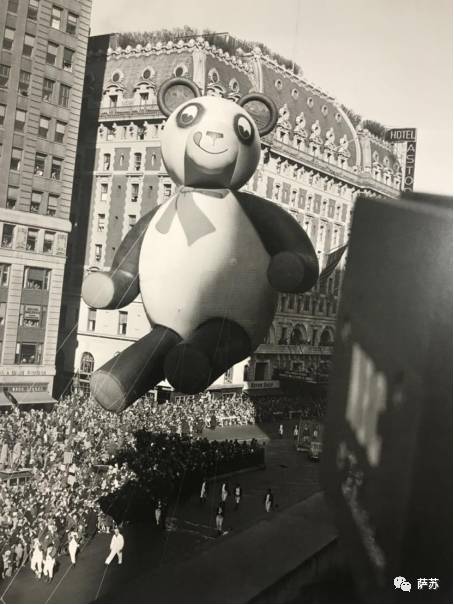

▲ 于是,在抗战胜利后,美国的游行队伍中便出现了“滚滚”的形象

只是这种美国化的国宝,看起来总是有点儿怪异,美国人需要几十年的时间,才能捕捉到滚滚的萌点。

也有些让人感到捉摸不定的照片。

▲ 夏威夷的海滩上,一名华人少女身后插着当时的中国国旗——据照片的拍摄者解释,这并不是在进行抗日宣传,而是因为日本人刚刚偷袭了珍珠港,这女孩子出来游泳,若是不放一面国旗在身边,会被美国人当日本人打了

相比于精神上的故乡欧洲,美国在抗日战争中对中国的援助只能算是杯水车薪(总共似乎只占租借法案的3%)。这些援助的对象是国民政府,国民党方面后来计算过总数,对此颇有抱怨。

然而,如果和共产党方面相比,老蒋这边实在是应该知足了。国民党这边好歹是从美国人那里榨出油来,只是个多少问题,共产党这边说起来,那实在是一言难尽。土八路土八路,心眼实在啊,和洋鬼子打交道,哪有不吃亏的?

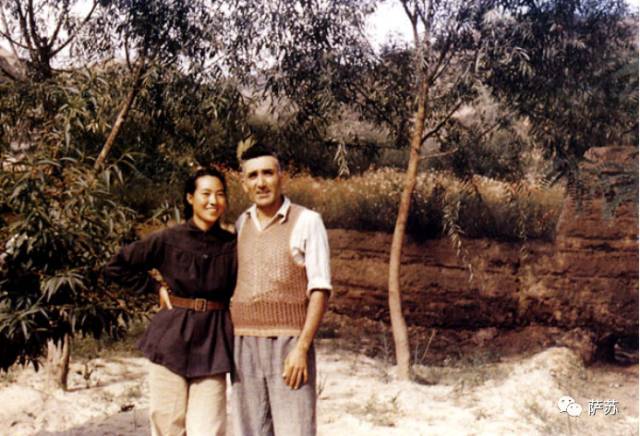

▲ 延安鲁艺的校花苏菲,便是硬生生被这个美国佬马海德给抢走了,害得每次见到这个家伙溜过来,鲁艺无可奈何的男生们只好哀号:“苏菲带走,香烟留下!”

其实土八路虽然实在,但不缺心眼,干吃亏的买卖是不会做的。所以,马海德虽然带走了苏菲,但这个美国佬也不得不付出些代价——这就不止是香烟的问题了——马海德就这样留在中国打了一辈子工,连国籍都换了,到底谁赚了谁的便宜,实在是个说不好的事儿。

然而,接下去的二十多年,对很多中国人都是动荡不安的。

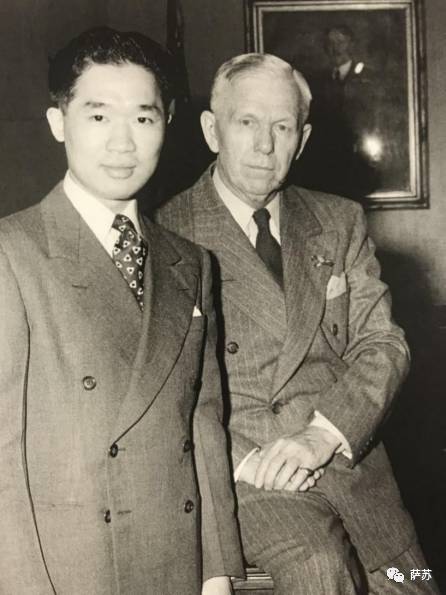

▲ 这个小伙子叫江宪泉,他旁边的这个老人叫作马歇尔

江宪泉一次和人比赛,别人一个面包可以切66片,他可以切144片。于是被安排作了马歇尔的厨师——此时马歇尔忙碌地试图调停国共之间的冲突。

马歇尔计划造就了欧洲的复兴,但美国在中国没有这样的成就——国共之间是你死我活的关系,他们的矛盾并不是谁打破过谁家的玻璃。马歇尔最终黯然返回美国。

江宪泉随他去了美国,在加利福尼亚开一家餐馆,以中国味的西餐而著称,一直干到2011年干不动了才关门。他在晚年回忆,貌似强大的马歇尔上将其实并不是无敌的,他怕草莓、大蒜和带壳的海鲜,见到就会向后转,哪怕有几十万美国大兵撑腰也解决不了将军的过敏问题。

美国在中国的存在,被认为是在支持蒋介石,这个说法准确与否暂且不论,但美国人离开中国,被认为是抛弃了蒋介石,这未免有些冤枉。

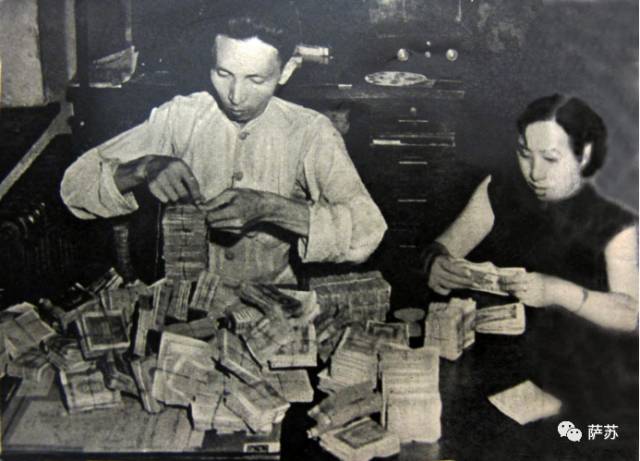

▲ 发工资的时候出现了这样的“盛况”,说明国民政府对政权的控制已经到了极为混乱的程度

用关之琳的爷爷(?)关麟征将军的话说:“捏着鼻子都救不过来了。”

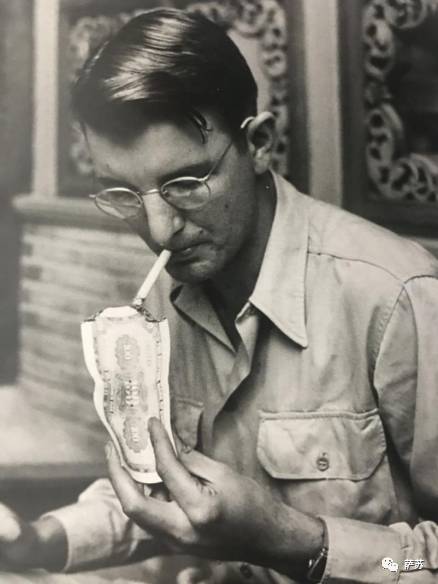

▲ 人又不是上帝,你让美国人除了点个烟,还能干什么呢?

这不是抛弃,是顺应时势吧。美国人当时的政策有一个翻译比较好,叫做“等待尘埃落定”。只不过当时杜鲁门没瞧得起北京的本领,直到在三八线上硌了牙,才明白了尊重的意味。

几经博弈,中美之间的晴雨也是世界的温度计。

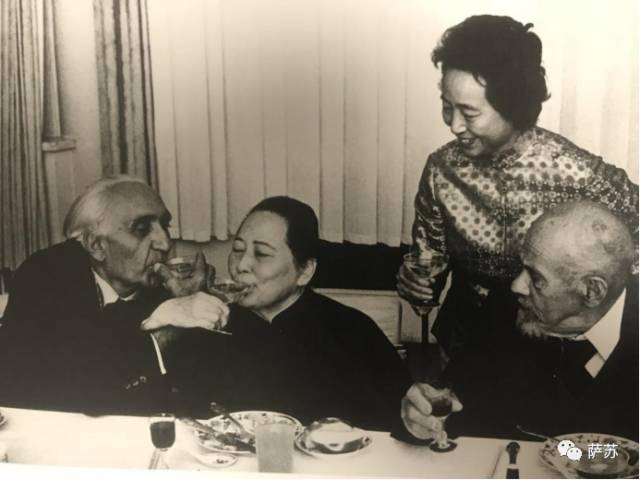

不过,即便是两国隔得最遥远的时代,也不妨害马海德和宋先生喝个交杯酒——老马回去会不会跪搓板咱就不知道了。

▲ 而人与人之间,这样的情景总是更令人期待。周恩来说:我更愿见谢淑丽,而不是尼克松

问题是,这个叫谢淑丽的女生是谁?

谢淑丽(Susan Shirk)出生于1945年,1968年毕业于加利福尼亚大学,主修国际政治。她在研究生时代研究东亚政治。“然而那里给我的感觉和月球一样遥远”谢淑丽如是看待她的研究对象,直到1971年。这一年她获得了一个机会,作为美国学生访问团的一员,比尼克松更早地开到了这个国度,也比他更早地接触了周恩来等中国领导人。

时光荏苒,大多数中国人不再熟悉这个名字,但在美国,时至今日谢淑丽仍是最有发言权的中国问题专家。谢淑丽写作过《中国,一个易碎的超级大国》,描述对中国的看法,并得到很多美国人的认同。她有时候甚至比某些中国人更关注这个国家的发展。

在美国没有人认为谢淑丽是个卖国者,因为她在思考中美问题的时候总是站在美国的利益一边,但她又是个有名的亲中派,因为她总是在设法将美国的利益与中国的利益捆绑在一起,塑造双赢的方向。她面对美国人总是呼吁理解中国,而面对中国人常常把话说得难听,让人恨不得骂她干涉我国内政。

周恩来似乎有一种魔力,能把每一个他接触的人拉得和中国休戚与共。

顺便说一句,谢淑丽是克林顿时代的美国助理国务卿,负责亚洲太平洋事务。

周恩来和克林顿离得有多远?只隔了一个谢淑丽。

中国和美国离得有多远?

其实太平洋并不宽。