先上几张图:

这些图观众看了当然大呼过瘾,肯定比 iPhone 随手拍的要好,可是你们谁又在乎过摄影师为了这几张图所冒的风险呢?

有没有人好奇,为什么大部分片子我都是 45 度侧面拍摄,很少拍正面?原因很简单,如果我失误从摄影车上被甩出去,后车不至于碾死我。

买不起摇臂,没钱改装一辆摄影车,我反正是每次都只能露半个身子在车窗外,尽可能的多拍。

后来俱乐部里的 Alan 给我发了几张他朋友在后备箱被甩出去的照片,从那以后我们就再也没有拍摄过这种动态照片。

下半年我们拍的一些照片基本上都是 Studio 静态为主,比如

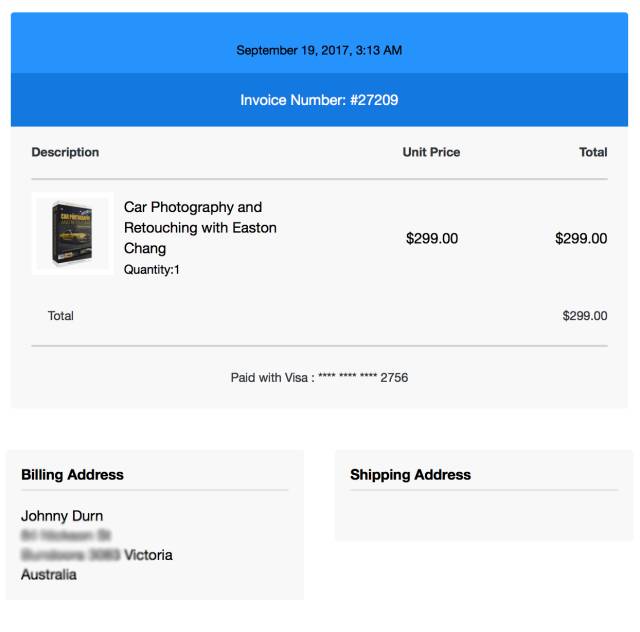

为了提升自己的拍照技术,最近去买了 Easton Chang 的汽车摄影课程来自学。

这还仅仅是我出于兴趣爱好来玩的事情,毕竟我不靠这个东西吃饭,到了闫闯这些靠车评为生的人手里就不是这么一回事了。

闫闯全公司上下就指望着他这个 IP 养活着整个公司,他的一言一行都要有传播量,也要扛起社会舆论的责任。

这件事情最大的意义还是在于保障这个行业的支援人员的利益安全。

为什么这么说,车评这个行业其实不需要太多人手,况且摄影师、剪辑师什么的都是铁打营流水的兵,真正核心利益的是镜头前面抛头露面的主持人。

这就导致了国内很多车评团队,优先保障核心利益,压缩周边成本的例子。车评行业经常需要团队坐飞机到另一个地方进行拍摄,所以很难把自家的摄影车带上。

几个人人肉可以带设备无非就是几台单反摄影机,三脚架,顶多加上无人机。像摇臂这种团队级别的东西根本没办法带走。

9 月 28 日,为了完成《闫闯说车》新一期的栏目内容,闫闯带着自己公司的若干名摄像师,前往北京平谷区嗨谷汽车公园取景。

在拍摄其中一组重要镜头时,车子在弯道处意外撞到了正在定点拍摄的同事。

事发后,闫闯第一时间联系 120,然而不幸的是现场的救助工作未能挽回他的生命。随后闫闯积极配合警方调查,截止到现在事件依然在调查中。

没猜错的话应该是要求摄影师在距离弯心特别近的地方拍摄动态,因为玛莎是运动轿车,正好符合宣传要求。

但是团队有没有想过,这种情况用三脚架 + 快门线就能让摄影师站远一点?

再不济,你们找个物体当支点,大幅度摆动三脚架模拟摇臂可不可以?非要让摄影师贴脸拍摄?

车评行业是一个新兴的新媒体行业,不管国内外都一样。而且拍摄动态的时候,危险程度不亚于好莱坞的特效追逐拍摄。

这个行业目前没有安全指标,也没有相关法规,要么靠个人素养避免危险,要么靠钱砸出一辆可以上天入地的拍摄车,要么就只能压缩成本人肉拍摄。

对于国内团队,请把镜头背后的人也当人看待,人愿意为你冒险,也请你们为人家的安全考虑考虑,谢谢。