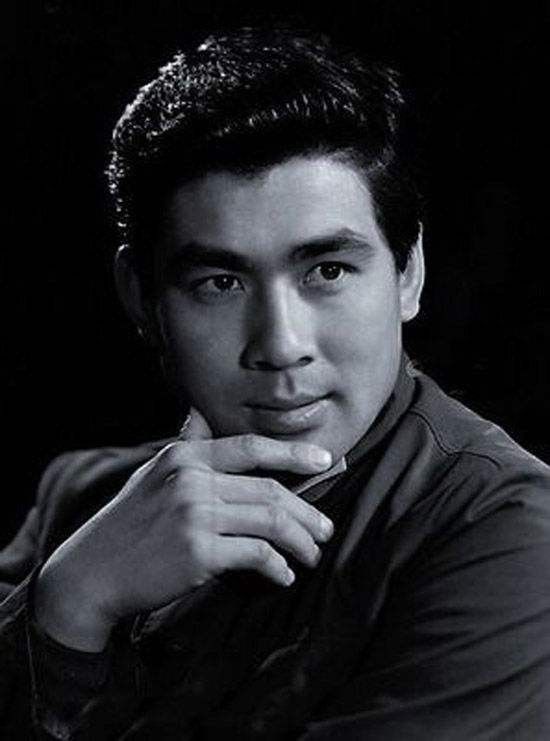

提到陈佩斯,就不能不提朱时茂。1977年,因为主演《牧马人》,“浓眉大眼”的朱时茂名声大噪,成为了那个年代的当红小生。

当初朱时茂刚被调到八一厂,没有房子住,就先住招待所,偶尔会去招待所打公共电话,恰好陈佩斯那时候也常去打电话。一来二去,两人成了朋友。

八一厂的演员时常要跟观众见面,有些演员就自己安排个诗朗诵什么的。朱时茂和陈佩斯也觉得,不能干聊呀,咱们也给观众排点儿小节目吧。

陈佩斯回去琢磨了一下,便提议说:“不如把咱们平时训练演员的过程编成一个喜剧节目?”

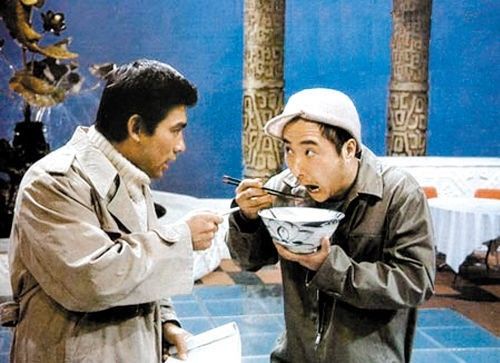

于是两人私下捣鼓了一番,排出一个“吃面条”的小短剧。每次带着这个节目出去,都能把观众们逗得前仰后合。

有一次,到一家宾馆表演,那里炒菜的师傅本身肚子就大,加之那天衣服穿得紧点儿,看陈佩斯吃面,愣是把扣子给笑绷了。

《吃面条》喜剧效果奇佳,可以说是走到哪儿红到哪儿,一度因此轰动了整个哈尔滨。

春晚导演黄一鹤听说了,就找到陈佩斯和朱时茂,希望他们把节目拿到春晚上。审节目的时候,凡是看了小品的人,没有一个不是笑得喘不过气来的。

可是黄一鹤冷静下来一想:“我们能让观众这样为笑而笑吗?能让大家笑得如此肆无忌惮吗?如果没有什么教育意义,可以吗?”

他把节目拿给姜昆,姜昆也不敢保证。上面的领导,没人点头,也没人摇头。大家都在想,把人笑成这样,太不严肃了,敢在中央电视台直播这样的节目吗?

陈佩斯见到这种局面,对朱时茂说:“算了算了,别搞了,还有正事儿,我们回去演我们的电影。”朱时茂却说:“再等等,再等等。”

在当时那种环境下,《吃面条》的处境非常尴尬,因为始终没人拍板能不能上,陈佩斯和朱时茂就没有“身份”。

每次节目组拉演员去排练,朱时茂就带着陈佩斯“蹭车”。不但蹭车,连正式排练室也没有,随便找个人少的房间,进门对人一笑,两人就旁若无人地排起来。

甚至吃饭的时候,也没人招呼他们。时间久了,陈佩斯心里郁闷:“没人搭理咱们,咱们还留着干嘛?”有两次,陈佩斯急得甩开膀子想走,还是朱时茂拉住他,好说歹说,“咱们这么一走了之,对得起黄导吗?”

这个经典小品才一路熬到了大年三十。然而,直到1984年春晚当天夜里,《吃面条》能不能上,仍旧没结论。这时,导演黄一鹤对他俩说:“你们上吧,出了事我来负责。但你们记好了,千万别说错话,要是出了重大事故,我就惨了。”

陈佩斯永远记得那一天夜里,黄导说这话时有多么悲壮。

结果呢?《吃面条》火了,作为春晚历史上的第一个小品,一种全新的喜剧形式让观众笑疯了。事后也并没有苛刻的文艺批评出现,原来让观众自由地发笑是如此好。

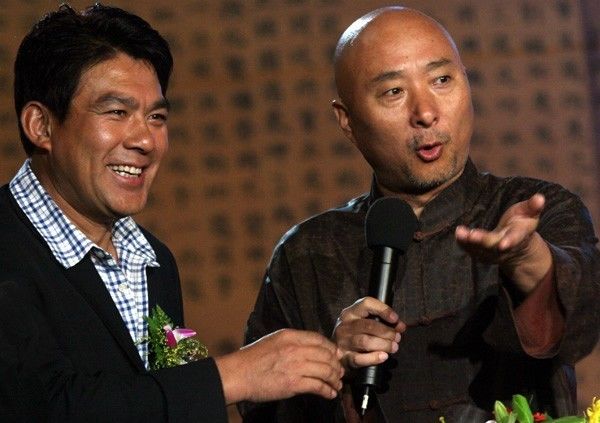

一夜之间,陈佩斯和朱时茂家喻户晓,街上好多人对他俩的表演津津乐道。大年初一,朱时茂去公共厕所方便,刚一进厕所,就看见俩小孩站在尿池前,一个学着他的腔调:“诶你再吃一碗。”另一个学着陈佩斯:“哎呀我不吃。”