如果没有诚品,许多人对台湾的记忆大概都会不同。

2012年,诚品落户香港铜锣湾。是全城大事,开幕时的人潮汹涌都成了风景。最昂贵地段盛大开盘的购物中心,诚品浩浩荡荡占下三层,4100多平方米,这在掰着手指头只数得出那么几家大型书店、独立书店全要去二楼开的寸土寸金香港,一夕刷新了历史。

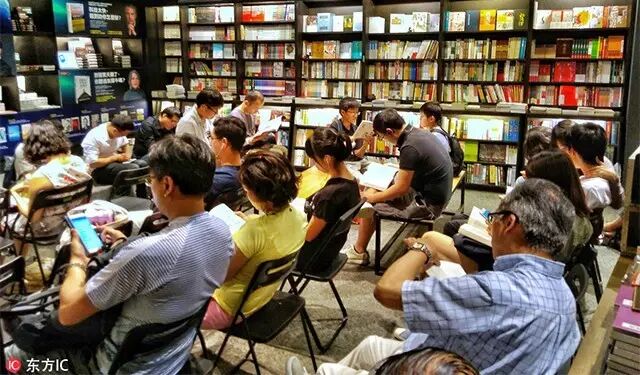

诚品带给香港的,并不只是一间对香港来说大到不可思议的书店,与之相对应,买书的习惯、逛书店的感受(有空间也有了椅子可坐)、对书店空间的理解(定期举办小型座谈、有常设展览),也跟着被这一整套打包空运过来好的台湾味道改变了。新的书店气象,润暖了爱书人的心。

诚品初在香港开幕时沿用台湾敦南店的24小时营业模式,可惜一年过后,通宵卖书宣告失败。毕竟香港不是台北,横向移植自有其局限性。香港读者日日返工搏命,也难如台湾读者般“文艺”。坐在诚品看书到天亮的美好画面更像个奢侈的梦。香港诚品也曾被诟病过不够本土化,台版书远远超过港版,不过这不妨碍开业头一两年店里永远拥挤。人们喜欢诚品,更多在于它的氛围:不是个目的性十足“买书的地方”,而是个想打造出“阅读的美学”的场域。

诚品从台湾直接带过来的另个特色就是各种充满美好生活气质的文创品牌。五年前,“文创”这词的意义还不算太走样,心怀一颗艺文心如我,光是闻到阿原肥皂的味道,看到那些被精心折叠或铺开的客家花布书衣,都觉得好像一伸手,就能抚摸到台湾。直到很久之后,我才意识到,那当然不只是“台湾”的力量,更是吴清友先生个人魅力中的坚执,才让诚品得以成为诚品,不可复制独一无二。

因为不能复制,所以爱书人都要去深宵的敦南朝圣——已经打烊的CD区很安静,整个店面比香港诚品更深邃错落,台版书也更齐全。书架旁总会有席地而坐的读书人,据说时不时能撞到蔡康永,也因为附近gay吧不少,在午夜时分的书店周边遇到一对对眉清目秀同志爱人的机率也颇高。凌晨过后,店外广场上零散的创意摊位依然情调十足。

敦南店惊传有可能面临关门危机时,香港游客比台北人更挂心。因为对游客来说,它尤其是在半夜既能充实心灵又能放松心灵的空间,我自己和敦南的惊鸿一瞥也同样是在深夜,由一位经营音乐公司的朋友带我去,套路式欣赏一番过后,离开书店时随口说了一句“所以诚品真的很小资呀”。但他纠正了我,说“其实最开始是很小众。”

这位朋友在90年代末期创业做独立音乐,吃过不少苦,自己亲手包CD还要上门送货,而当时名不见经传的独立音乐想在主流公司夹缝里搏销量异常艰难,只有诚品是最早愿意合作卖他们家CD的通路。

选真正好的、美的、有品质的音乐、书籍、空间与设计,是吴清友在自传中提到过他创办诚品时的坚持,龙应台将之形容为“静水流深的事”。日后诚品成为文化指标,一步步扩大规模开设分店,皆因它在起点上就建立起了一种回归人文价值的美学标准:以慧眼找到好的作品,再辅以美的包装,将其献给读者。

▲吴清友先生

所谓推广阅读,并不是说单纯去推荐几本书,而是要让人彻底爱上与阅读行为相关的每一寸细节:购买(自然牵涉到环境的舒适)、在店内随心阅读、相关讲座、插画设计、贩售书衣书签等美学气息浓厚的文具产品、以及配套供人休憩聊天的空间,把读书变成一种生活方式一种气质,当属诚品首创;且重点是能从“人”出发,在公共空间里营造出了观照私密需求的氛围。

不只一个台湾朋友提到过,诚品让他们有接近“恋爱”的感觉。有大学男生打网络游戏到天昏地暗觉得该念书时,会想去诚品找回“念书”的感觉,于是绕到敦南闲闲逛上一圈翻几本书后再回宿舍,心也就跟着踏实下来——更妙的是,还会时不时偶遇长发如水气质斯文的女孩。这是在金石堂那种主营畅销书的大型连锁书店里无法酝酿出的暧昧遐思(当然如今台湾各路书店都或多或少有了点诚品的影子,比以前更注重对美学的经营)。

整整一代人,是因为诚品才对出版、书店、乃至生活品味有了全新想象:原来卖书的地方这样美好,原来阅读的生活这样精致。其中不乏许多人后来更走入了文化相关产业。

而另一方面,诚品也给了台湾一个非常加分的定义:最美的书店来自台湾。

我很难想象如果没有诚品书店出现在类似《一页台北》这种电影里,台湾的“文青经济”会否依然能行销得这么成功。仿佛只有书、咖啡和阳光同时出现一处的场景才是天衣无缝,而帆布袋那些周边,也通通沾上了“文化”的光,成为台湾电影里的常青单品。

书以外的物件一介入就一发不可收,生活小物、手工艺品、风味美食一起扩阔了诚品的文创版图,也常被舆论批评为商业当道失了初心、书店变了百货公司,挤满买肥皂精油和牛轧糖的顾客;又或是打造成“松菸”那样愈加高大上的场域,卖起了专攻中产的衣服家居还有贵得要死的设计师作品,外加餐厅电影院。

但换个角度想,商业化又如何呢?诚品所带动起的阅读潮流如果曾经是吴清友先生念兹在兹的目标,那么它早已实现了。而且足以有力量反过来影响人们的消费习惯。书店不是非营利组织,不想方设法与时俱进创造盈利的可能性,难道真等关门大吉吗?诚品的经营逻辑里一直有“连锁而不复制”的差异化思路,我们也根本不需要无数家被标准化得一模一样、卖的书也全一样的书店。有各种不同的消费面向与维度,有何不好?

至少绝大多数人走进诚品的理由依然还是书。阅读的美,延展到生活方式之美,最终投射出的,是台湾之美。

每一间“走出台湾”的诚品,都或多或少对当地的阅读氛围带来冲击,就像五年前诚品进驻香港时所带来的改变,与其说它是一个书店品牌。不如说它作为精神象征,建构了很重要的一部分台湾美学。

吴清友自传里曾写:“台湾有一位很有名的文学家曾经讲过,活在当今社会,假使没有一点文学和艺术的涵养,日子是很难从容过下去的。”正因为有了对这点涵养的坚持,我们才会觉得在台湾好像特别容易找到“人文”的闪光。

我无法想象一个没有诚品的台湾,就像我无法想象当阅读不再深入人心时,这个世界是否会变得更加糟糕。

题图为诚品香港铜锣湾店

【作者简介】

贾选凝 | 腾讯·大家专栏作者,文化评论与跨界研究作者。