就像量子态,你永远无法正确描述任何事情,当你看见量子的当下,那个你看见的量子早已不存在或位移。即便如此,我们仍试图捕捉不可能真实的真相,因为真相在那儿,只是我们跟不上。

吊诡地,从历史上看,忠诚,并不是人人都有的选项,或者说权利,你以为忠诚在我,其实,在许多不可控的因素里,持续转变着。在虚构的《赤诚者》里如是,从布拉格的犹太人身上,亦如是。若要认真追究细想,生活里,比比皆是。婚姻,经常在我们周遭上演着忠诚的选择与唾弃。这项选择的权利,甚至不必然是优劣胜败,有时,仅只一念之间,甚至是不可能说清楚的原因。

唯一不同,是虚构的《分歧者3:忠诚世界》(The Divergent Series: Allegiant,台译为《分歧者3:赤诚者》)里,有我们常人不具备的坚毅与勇气,而《布拉格精神》(The Spirit of Prague)的作者,则用同样的主题取向,解构了忠诚、坚毅与勇气。

▲ 《分歧者3:忠诚世界》海报

收到崔卫平老师赠送她翻译的《布拉格精神》,立即草草翻阅,等待更清醒的时刻细读,这通常会发生在旅途中,你在移动,却是静止的。一如作者毕生在路上的流转,而越来越清晰地看见自己以及周遭的一切,反复斟酌这梦幻般的苦炼人生,在自己身上留下了什么样的烙痕。

我自己曾在童年期间颠沛流离,虽未若伊凡·克里玛(Ivan Klima)的经历那样惊心动魄,却也曾忽然被送去寄宿学校长达八年,而遭遇到从未有过的悲伤与恐慌,对于孩子来说,离开自己熟悉的环境,是最大的恐惧,何况还要面对随时闪现的死亡?

适巧,《分歧者3:赤诚者》上映,在一个必须选边站的封闭城池里,只对自己忠诚的女主角,选择打破藩篱,不计代价地要看见“真相”。围墙外,到底是什么?而我又是哪一类人?墙里,必须找到归属的族群,墙外,就有更大的自由吗?看完电影,在飞机上阅读伊凡说明自己为何写作,几有喜泣之感。编撰的电影,竟与布拉格作家的境遇如此雷同,而发展出同样敞亮的诉求。人,勿以群分,只有疼惜别人,才可能明白如何疼惜自己。

人类一定要经过巨大的天灾人祸,才能心思朗朗吗?清明,是多么的简单,却又困难啊!

科学家,最优秀完美的科学家,总是不惜代价实验,以证明自己超越普通人的“聪慧”,然而,这看似来自基因与基因改造的“完美”工程,是否能真正改善人类生活,还是用人以群分来制造更多的炼狱?这在伊凡童年遭受的际遇如此,在《分歧者3》里的“上帝”更是如此。上帝若创造了这么多的不同,却又为何分门别类以好恶取舍来消灭其中的“劣质品”?

伊凡在书中略述自己在集中营的成长背景,以及写作带给自己的深层疗愈,并进入无可回避的责任感。思考思考,再思考,远离草率批判,是写作者的天职。伊凡说:“写作可以给人带来难以想象的自由解放力量,写作可以使你进入实际生活难以达到的境地,甚至是被禁止的空间,它可以将你的客人邀请前来,这是最重要的。”最重要的,当然是思考,让人清醒地明白眼见的真相不必然是真相,而必须渐层深入背后包覆的各种真相。

伊凡谈到自己在集中营偷窃的经验,检视自我的心理状况:“当人们失去了符合道德行为的刺激之后,散布恐惧也收效甚微……没有比失去忠诚和道德上被削弱更难以恢复的了……试图剥夺其他团体的名誉甚至生存权利时,不管在何种意义上,都宣告了其自身道德的堕落,并且最终走向死亡。”伊凡又表示长期在饥饿、封闭、缺乏教育与死亡恐惧的威胁之下,反而越加冷静地思考,在善恶两端寻找呼吸的空间,他说:“通常并不是善与恶的力量在互相战斗,而仅仅是两种不同的恶的力量,它们在比赛,谁更能控制世界。”而最让我讶异的一句话,却是伊凡的结论:“为了无与伦比的、至高无上的自由感受,所有那么多年的剥夺,是值得的。”他自己也很吃惊地说明,这是个忽然钻进脑袋的亵渎想法。

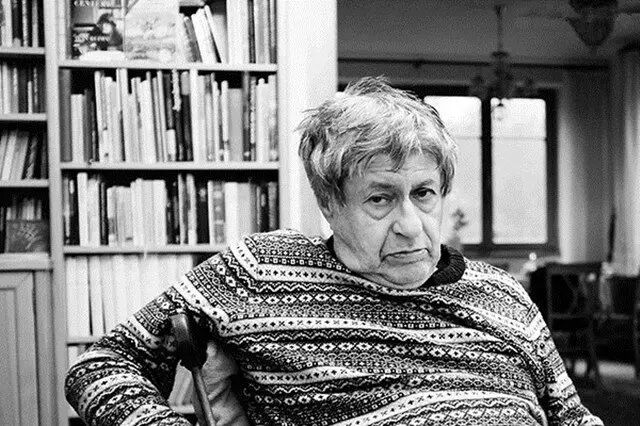

▲ 伊凡·克里玛(Ivan Klima)

我想起台湾解严后,媒体素质的日渐沉沦。同样的,会这么想,也颇觉尴尬,虽不至于感到亵渎。

在《分歧者3》里面,有许多不同立场与经验值的辩论,除了各自选边站的价值观,最终让人更为恐惧的凝滞感,却是一剂消除记忆的化学武器,如果你在战争蓄势待发之际,手握选择权,你会怎么做?女主角跟控管基因主导权的科学家们辩论,人之所以是人,不因为优劣,而与生俱来享有生存权,谁也没有权利设下栅栏分出阶级,更不应该区分族群,来决定谁该活谁该死,甚至,该知道多少真相。

伊凡的省思,让人冰咧咧地清醒。“我们所经历的非同寻常经验,可能使我们迷失得更远。想要从我们受苦的经历中得出结论,会被导向致命的错误……极端的经历并不打开通向智慧的道路。和自身经验保持一定距离,我们才能得到我们想要的东西。”伊凡表示极端经验常让我们判断倾斜,着迷复仇与审判,反而无法找到自由与正义。维持清醒的距离,才能拥有拯救世界的宽容。这也是《分歧者3》的男女主角一直在辩论的目标,思想与知识上的独立,信任与宽容,成为他们拯救自己与世界的唯一道路。

电影一开始,是场惊心动魄的审判,推翻前朝的领袖们,一个个群情激愤地处决前朝遗臣,正义,甚至不被提起,全然是胜负之争,为我鱼肉的亢奋汹涌而来,几有失控的邪恶氛围,上升了更高的恐惧。新旧领导人的差别何在?

用空洞的意识形态,达到自认优秀族群的私利,在现实的纳粹时代,在虚构的分歧者之间,一直变换着各种形式存在。

伊凡自认写比读重要,因为可以免于死亡般的“遗忘”,写,是唯一能战胜毁灭与死亡的利器。至于什么才是文学,对伊凡而言,中世纪的法律、医药、地理与数学等文字,都是想象的作品,换言之,更像是文学而非所谓的科学。因此,去定义文学,对创作者而言,几乎毫无意义。因为写,而思考,而避免复仇的欲望,或被自己嗔恨的邪恶所控制。

在《分歧者3》里,一开始,大家都在争夺生存权,从前面的恶势力,转变为另一个恶势力,封锁中的城池,看不见真相,只能用暴力来解决暴力。然而,一旦有了选择,你是用毒气擦拭这一切,还是让大家看见真相?哪一个行为更危险?基因完美的科学家,难道比基因有缺陷的人更值得活,也更聪明?这是个非常有意思的辩论,我认识许多智商高达150以上的人,发现他们的世界更纯粹,更像个长不大的儿童,思虑,反而因缺少跟普通人互动而产生漏洞。相较于智力普通的人,也略显自私,几乎是活在自己的世界里,自我封闭着。

但伊凡恐惧的,恰恰是赤诚者里讨论的,刻意用任何因素去区分人群,而矗立沟通的高墙,那么,在墙里或墙外,有何差别?

存在与不存在,在不同时代不同族群里,用各种形式进行着,从未停止。这也是《分歧者3》在好莱坞式的漫画寓言里,绽放着与众不同的光芒。在现代化的肌肉美感里,刺探着古老智慧精神的走向,是否终究有脑洞大开的瞬间?让我们看见纯粹的美德,是接受不同?

我非常赞叹伊凡可以从自己的悲伤里走出来,看见复仇意识的危险性,用更加清醒坦然的状态,去思考人类各种异质的变化。赤诚者,虽为不无粗糙的娱乐片,编剧讨论的议题,一直在我们的生活里,只是以更容易吞咽的糖衣包裹着。

思考,没有生产力,却绝对避免制造危害的垃圾。

▲ 《分歧者3:忠诚世界》海报