在键盘敲击能随时撤销、修正带随手可得的今天,你是否曾好奇过,古代没有修正带和涂改液,那古人写错字怎么办呢?是直接涂掉,还是另有巧妙的方式?一起来看答主@烟雨任平生 和社科人文领域优秀答主@晴耕雨读的浣熊君 的回答吧~

古代没有修正带和涂改液,那他们写错字怎么办?

| 答主:烟雨任平生

在蔡伦改进造纸术之前,文书主要写在木简和竹简上,如果写错了,轻轻用小刀将墨迹刮掉即可,所以古代的文职官员随身携带的除了笔墨,还有小刀,被称为「刀笔吏」。

一条条的竹简用牛皮绳固定,成为一「册」,「删除」中的「删」字,左边是「册」,右边的「刂」则表示刮掉墨迹的小刀。

如果一片竹简上错的太多,可以把固定竹简的牛皮绳拆开,换一条新的竹简上去。

后来纸张逐渐普及,小刀就开始不太中用了,因为纸太薄,很容易刮漏。

写在纸上的错字,直接用毛笔涂掉是最省时省力的方法。

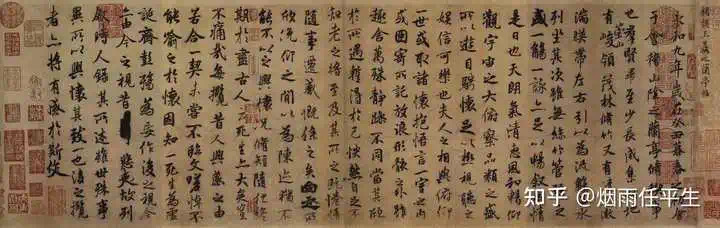

《兰亭集序》号称「天下第一行书」,全篇涂涂改改将近二十处。

除了直接涂抹,古人还发明了一种修改带---雌黄。

雌黄是一种黄色的矿石,可以当褪色剂用,用在黄色的纸上简直是天衣无缝。

此外,雌黄还有一个致命缺点:雌黄有毒。

受到雌黄的启发,古人发明了修正贴,就是什么颜色的纸,就贴上一小块同颜色的纸块,把错字盖住就可以了。

直接涂抹和用修正贴都会影响卷面,那该怎么办呢?

一种方法是把正确的字缩小一号,写到错字旁边。如沈周《跋富春山居图》、赵孟頫《跋怀素论书帖》等,这样处理既保证了卷面的整洁,又能一目了然,是很多书法家的首选。

如果是写错字、写多字的情况,可以在错字或多的字旁边点上几个(一到十个不等)小点,表示这个字作废。

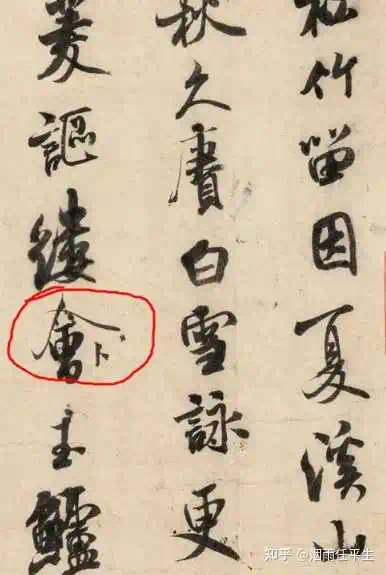

第三种处理方法是在错字旁写一个「卜」字表示删除。如米芾的《苕溪诗帖》《戏成诗帖》,当然也可以直接画竖线、横线、波浪线或墨块来表示去掉。

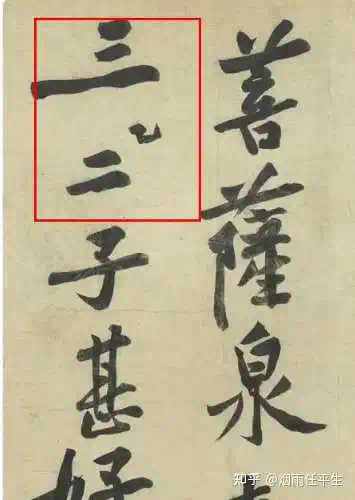

如果把两个字的顺序写颠倒了,则在字旁边写一个「乙」,如王羲之《事长毕帖》、李怀琳《与山巨源绝交书》、米芾的《拜中岳命作》、黄庭坚的《松风阁诗帖》等。

如果「乙」字快写,会形成「√」号,这可不是对号,同样是表示字迹颠倒。

当然,如果是重要的文件,最靠谱的方法是换张纸重写。

| 答主:晴耕雨读的浣熊君

这个我知道,写错字可以拿小刀剐蹭掉痕迹,并且在旁边标注「此处已刮改」(Hic rasura facta est),确保工作留痕的同时,最大程度地保护纸面完整可用。

而看到这个用语,大家就知道我说的显然不是中原的事情。

在欧洲中世纪,由于缺乏植物纤维来制作纸张,书写主要依赖极其昂贵的羊皮纸,尤其是在契约、档案以及圣经的撰写中。与中国人写错字后可用补贴法修改,或者干脆换一张纸重写的物质条件相比,欧洲人在面对写错字需要删改的情况时,显然要头疼得多。

原因也很简单,羊皮纸实在太贵重了。A3 大小的对开页基本上要消耗一整张羊皮来制作,而每一张羊皮在从宰杀剥皮、去除油脂、拉撑风干到最后用浮石打磨并裁剪打包,需要 15 ~ 25 天工时,而像英格兰、爱尔兰这种春天看见太阳都费劲的环境可能耗时更长。

这种情况下,欧洲的抄写员和缮写士从接手羊皮纸开始,就承担着极大的社会责任甚至使命感,一旦出现书写错误,用小刀刮擦的虽然是羊皮纸,但如同刮在笔者的心肝脾肺上,因为一旦划破赔偿可就是大价钱。

所以,相传威尼斯人在签订契约和买卖合同时,往往有一个隐藏条款就是「若因笔误需更换羊皮纸,费用由责任方承担」。

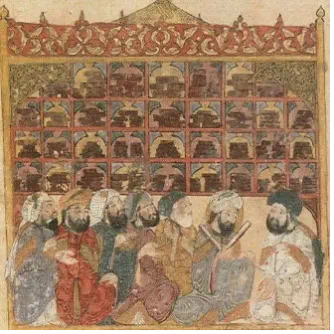

以上是中世纪抄写需要的工具,其中左上角是浮石,而下方那个是笔刀,既可以用于切削羽毛笔,也可以用作修改文字。

我们说回删改错别字这件事,欧洲修道院中的缮写士在遇到错别字时,如果是零星的拼写错误,确实会用刮擦法(Rasura)修改,这也与羊皮纸的制作工艺有关。

因为在羊皮纸裁剪之前,为了保持纸面的平滑,且让羽毛笔的墨水易渗入不晕染,会先用浮石打磨一遍。

而要修改文字时,书写者刮掉错字后不能马上在原处书写,而是再用浮石重新打磨并覆盖住刮掉部分,然后才能书写。

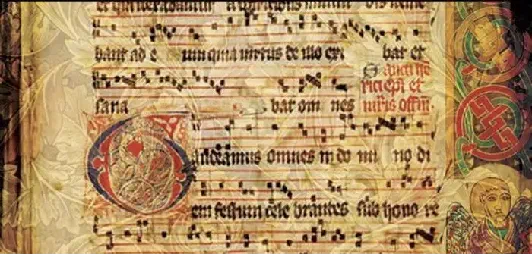

当然这种方式更适用于成色较新的羊皮纸上,而修改一些历史文件时,则大多使用标记法和行间补写,而非直接对有几百年历史的羊皮纸开刮。比如梵蒂冈保存的《格里高利圣咏》乐谱当中,就有使用点阵符号示意修改的部分。

除了刮擦法外,12 世纪的本笃会提奥菲勒斯 (Theophilus)在他的著作《技艺大全》(De diversis artibus)里,还记载了一种修改方式,即使用酸乳清与白垩来擦拭墨水。

说人话就是使用醋和铅白来腐蚀淡化当时使用的铁胆墨水,这一配方显然比直接上刀子风险小一些,至少不会有挑破纸张的风险。

跟中国「烧烟,凝质而为之」的墨不同,自公元三世纪罗马帝国以来,欧洲人便掌握了利用栎木上因寄生而产生的五倍子来制作墨水,并在羊皮纸上书写,这种铁胆墨水虽然有着书写后能长期保存的优点,可在羊皮纸上太顽固,极不容易修改,再加上羊皮纸本身就很珍贵,所以才有了上文这些个麻烦。

除此之外,还有哪些精彩回答呢?

答主@小明的书房 回答「文不加点」中的「点」字,就指的是古人修改文章时用笔涂改的动作,因此「文不加点」即文章初成完美无瑕,无需任何修改。