|

毕业后,在冬阳的坚持下,被退婚回家的妹妹没有再嫁,只是跟着妈妈干些农活。冬阳也陆续在江西、 北京、深圳、广州做了几份工作,早已从家里独立出来自主生活。 这五年,冬阳几乎要认为妹妹已经找到了最好的归宿:留在老家父母身边,不再在懵懂无知的情况下被介绍给各式男人结婚、生育,不再要用出走去表达拒绝,又在出走中被性侵。 直到2023年3月,家人打电话告诉冬阳,妹妹再次订婚了。结婚的理由很简单,“自古以来女的都没有留在娘家养老的传统,会坏了风水,影响弟弟结婚”,并且“嫁了人生了孩子,才有人给她养老”。父亲的说法更为粗暴,“反正我的女儿大了就是要结婚,难道笨一点,就不用嫁?”尚未办好离婚手续的春月,在家人安排下有了第二次婚约,婚期定在9月16日。 收到订婚电话的那天,冬阳在午休时间到公司附近的小饭馆,挨个给亲戚们打视频电话。从中午到晚上十点,她从父母打到姨娘、舅妈、姑姑,甚至春月的媒婆。她想哪怕说动一个人去劝阻这场婚事。 没有一个人站在她这边。和父亲通话时,她提起这些年妹妹和自己的遭遇,开始止不住地哭喊,哭得耳朵生疼、嗓子发哑,甚至被饭馆老板出声喝止。她想也许是因为自己哭得太惨,最后父亲才有了看似顺应的表态。电话末尾,他对冬阳说,那就让妹妹留在家里,好吧?她感觉那语气有些阴阳。 8月上旬,妈妈打来电话,说父亲收了6万多元定金,谈好了17万元彩礼,再次定下婚期,并且强调要低调办事:不办婚礼不摆酒席,一周后男方直接到家里领人。 冬阳感觉自己的忍心已经被耗光。这次她没有哭闹,只是想好,如果再谈不妥,唯一的办法就是把妹妹带走。哪怕姐妹二人过得拮据,生活困难,哪怕自己可能要失去工作,要一辈子带着妹妹生活,都没关系。逃离是唯一的办法。 此前,冬阳已经有好几次产生要带妹妹离开老家的想法。2015年,妹妹第一次结婚生下那个因性侵怀孕的孩子后,冬阳试图带她接触村庄之外的世界。每逢学校寒暑假,她都带妹妹离开家,去自己的大学玩。她也在网上查询本地的特殊教育学校,发现对方只招收18岁以下的学生。冬阳曾跑到省会城市南昌打探,问学校是否招收妹妹这种情况的人,对方表示拒绝。 那段时间,冬阳只找到一个传统文化的灵修班,说妹妹可以参加。老师说,外面的世界太浮躁,工作生活情感遇到的各种问题,都需要修行。冬阳带妹妹呆了一两天,发现妹妹很抵触就离开了。那时,还是大学生的冬阳觉得自己能力有限。 大学毕业后,冬阳找了一份北京公益机构的工作,给特殊儿童做就业辅导员。她想深入了解心智障碍孩子的世界,他们都在做什么?他们的人生还有什么样的可能?在机构中,她看见很多和妹妹情况相似的孩子。有些女学员会在公众场合脱衣服,老师解释说这可能在表达对机构的抗拒。冬阳在这里学习国际残障法,学习如何与心智障碍群体交流,辅导孩子们学习就业技能。她也和同事们去企业里宣讲,科普残保金和残障人群工作的优势,推荐自己的学员去就业。大学毕业后的这五年,冬阳靠自己的工资帮衬着一双父母和四个姐妹弟弟,弟弟6000元每年的学费,每个月600到800元的生活费,都是冬阳支付。 这些年的她,已经不再是大学时期那个只能拍照片的学生。她成了家人中最了解妹妹处境的人,也逐渐探索出关于妹妹人生的新道路。她不再只有同情,还有了知识、能力、经济储蓄与社会经验。她决定不再做妹妹处境的觉察者和记录者,而是要行动,将妹妹从旧世界的泥淖中拔出。 9月9日,冬阳请了一周的假,坐火车回到老家。 到家第二天晚上九点,她就和父亲大吵一架。“反正我的女儿大了就要嫁出去,谁都阻挠不了。”父亲瞪着她。冬阳说他的行为就是在“卖女儿”。 父亲愤怒到了极致,拿着玻璃杯冲到冬阳面前,好像眼珠子都要蹦出来。母亲一把推开他,拦在中间。 又一次,父亲将矛头指向冬阳,“老大比老二还笨。读那么多书,没一点用!”冬阳抄起一个装瓜子的塑料果盘往门外摔去,碎片散落一地。 冬阳来到所谓妹妹未婚夫的家里。这是一个35岁的男人,在工地做日结工,有一个患有癫痫的前妻。聊天间,男人提起前妻有一个他接受不了的问题,“同房的时候(癫痫)更严重,会突然口吐白沫,翻着白眼。”冬阳赶紧说,妹妹也有这个问题。对方这才态度松动。 在场的记者们用录音记录下这一周的争吵,罗冬阳几次声嘶力竭。父亲的声量比她更大。男人来索要6万多定金的当天,父亲冲着冬阳大吼,让她写一张保证书:如果弟弟妹妹在28岁之前没结婚,冬阳要赔他60万到100万元,让她“死也要死在外面”。冬阳向记者表态,“我要跟他抗争到底。”她觉得如果不带妹妹走,等自己离开,父亲仍可能偷偷安排他们成婚。 2023年9月15日晚,冬阳问妹妹愿不愿意跟自己离开。春月毫不犹豫地点了头。第二天一早,春月跑来冬阳的房间,说东西收拾好了。向村委会递交完妹妹的低保材料后,下午,趁父亲还没下班回家,她们在五点多出发,穿过院子、菜园,跑上斜坡,坐上提前叫好的车。 在高铁上的三个小时车程里,冬阳看见春月紧盯着车厢的显示屏,不停问她还有多久到站。确认已经远离家乡后,冬阳看见妹妹低着头,偷笑了无数次。 到广州开启新生活的日期是9月16日,原定春月要第二次出嫁的日子。

图 | 逃离老家后,姐姐带春月去海洋馆看海豚 到家的第三个晚上,母亲就打来一个电话,让冬阳国庆期间把妹妹带回去。春月在旁边听着。冬阳看见妹妹缩成一团,躲在角落呢喃着说,不要回去。 隔天冬阳带她出门,提起“回家”二字,妹妹再次变得警觉,回哪个家?我不要回老家。冬阳说,回我们住的地方。春月神色这才缓和下来。她说,你的房子好漂亮,没有蜘蛛网。 那段时间,冬阳发现妹妹反复通过话语将自己和过去的世界分割。“我跟老爸没关系了,你呢?”“这个房子才是我家。”“我没有老家,老爸才有老家。” 刚来到培训基地的那几天早上,冬阳都是被急着要出门的妹妹叫醒的,“太阳出来了,你怎么还不带我去?” 在这里,冬阳听到了有史以来对妹妹最多的肯定。创办人欧阳秋月跟她说,自己从来没有见过像春月这么乖的孩子。冬阳听说妹妹到基地后一直在自己找活干,扫地、拖地、擦拭桌椅、收拾碗筷,给露台的花草浇水,给猫添粮。来基地的第二天,春月甚至在没有人安排的情况下自己将露台大扫除了一遍,洗了一台电风扇,用秋月给的铁丝刷洗每个缝隙。 冬阳觉得妹妹甚至变得比自己话还多,还有活力。老师也说,她其实并不像父母想的那么笨,“比任何人都聪明。”

图 | 夕阳时分,妹妹给基地露台上的植物浇水 在基地,妹妹的状态一天天好起来,冬阳却没有。有半个月,她感觉上班都没力气说话,有一天连打字也没力气了。老家激烈的战争,父亲对她的谩骂,如蜘蛛网般围困住她的精神。事情向媒体曝光后,还有人对她发起责问。“有人责问我为何没报警,为何没有为她伸张正义,我也想知道,我也想知道,谁来帮帮我……”她在日记中写。过去一年,冬阳努力推动性侵案的调查和妹妹离婚的进度,6月,警方通知她,性侵案中的一位嫌疑人已经被刑事拘留。 更现实的苦恼是生活的拮据。妹妹来后,为了控制成本,冬阳尽量自己做饭。一天中午,她下班后急忙跑回家给自己炒菜。给山药削皮时,她知道要避免触碰内瓤的黏液否则皮肤会发痒,但赶时间没太注意。那天中午,她的手开始剧烈地发痒。 冬阳突然觉得好难过。她想到自己小时候住在村里,也因为省钱要自己做饭,中午从学校回家在地里摘菜后急急忙忙地炒,“现在长大了,怎么还是这个样子?”她忍不住想,难道自己一辈子,就要这样生活下去? 30岁的她也几乎没有朋友。时常聊天的几个好友都在外地,在广州的社交生活则都围绕妹妹展开。这一年的周末,除了陪伴妹妹,她大多时间都在参加残障群体相关的培训和活动,跟妈妈和老师们打交道。2022年,在妹妹来广州前,冬阳曾买过一个单身青年周末出行的社群会员,想拓展一下社交圈,后来再也没有去过,没时间,也渐渐没了想法。她不再对属于自己的爱情抱有期望,秉持“不拒绝、不主动”的态度,有时觉得和妹妹在一起两个人生活也挺好。面试找工作时,她会告诉hr,自己是“单身主义者”。 她发现自己不可避免地走上一条围着妹妹打转的生活道路,但这并非她所想。最近一次蒸早餐,春月不小心摁到插座按钮,蒸笼没有通电。冬阳过去时,发现妹妹沉默地坐着。她问妹妹,怎么还不吃早餐?对面仍然不语。她一摸蒸笼,是冷的,开始有点生气。“你发现不通电,为什么不跟我说?你跟我说,我就会过来看看情况。”妹妹始终拉着脸,闷不吭声坐着。她感觉自己像在对着墙壁说话。 有时冬阳觉得,宁肯春月跟自己吵一架都好。一次情绪崩溃,她没忍住大声吼了妹妹,随后马上开始反思,告诉自己下次不要这样。她甚至开始理解父母为什么曾那样对待妹妹。有段时间,她发现自己好像和父母也没什么区别,也是那样不理智。 她意识到自己没法像基地中的老师那样,终日和颜悦色对着妹妹。带妹妹逃离老家只是因为“看不下去、迫不得已”,她不想让自己往后的生活都以妹妹为中心,也想找到属于自己的生命的意义。 她想做点什么,不要让自己重复这样的生活。和三妹一起合租后,三妹和春月住在主卧,冬阳自己住在6平米的次卧。她有了属于自己的房间,买了纱帘,将自己参加活动时画的版画装裱起来挂在墙上,尝试重新建立和妹妹的关系,相互支持,也相互独立。

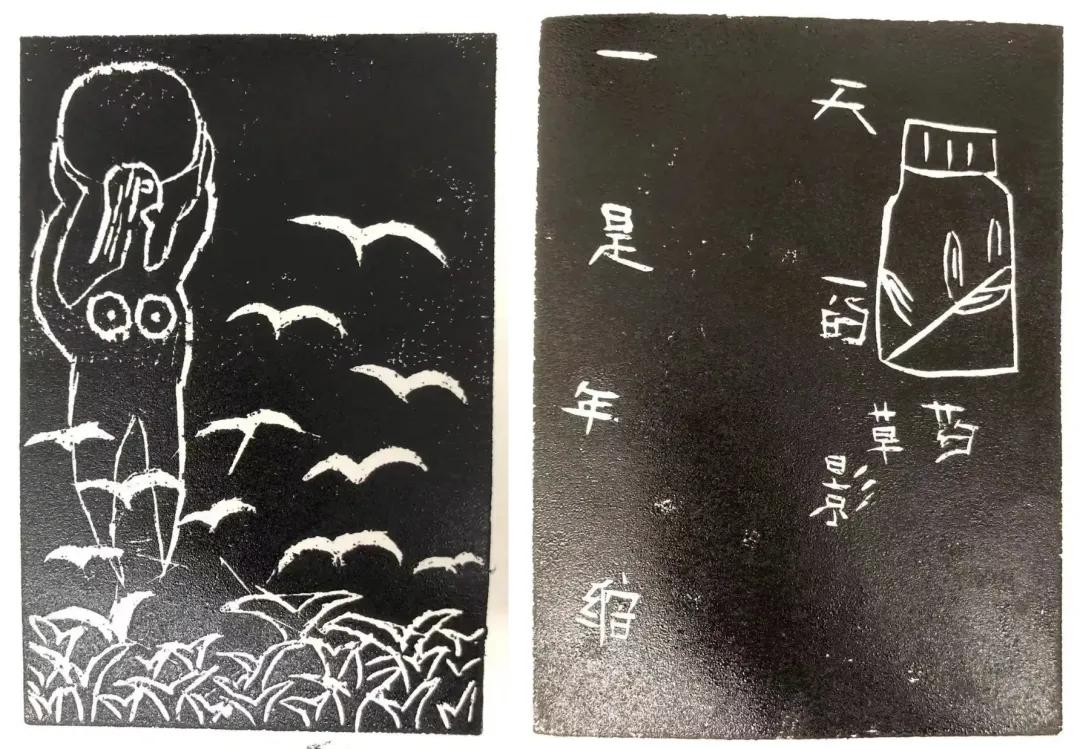

图 | 冬阳(左)和春月(右)在活动上画的版画 她也重新捡起7年前在妹妹婚礼上拍摄的那段影片,在朋友的帮助下尝试剪辑、写文案,提交了几个电影节基金的申请。此外,她还想写一些和妹妹无关的故事,备忘录里有一些电影剧本的场景和企划,关于自己的童年回忆。 过去的经历仍然郁结在她心中。她暂时没有经济能力寻求心理咨询的支持。广州残障家长组织曾给她介绍资源,提供了三次免费的心理资助。冬阳一说到自己的情况就哭,需要调整情绪,等一会儿才能继续说。说不出来的时候,她让咨询师去看关于她们姐妹的报道。 在近年讲述关于妹妹故事的时候,冬阳想起姐妹俩命运最重叠的地方,是老家的一条河流。在去小学的路上,她需要牵着妹妹的手,用十几分钟的时间,赤脚趟水渡河。 冬天河水冰冷,脱下鞋踩进水里时,冬阳感觉河水冰得像刀在割脚,上岸时已冻得没有知觉。夏天涨水,河流湍急。一天过河回家时,水涨到了冬阳的腰上。她一手拎着凉鞋,一手牵着妹妹,不小心被水流冲得跌倒下去。浑浊的河水漫上身体,恐怖袭来,她拼了命站起身来,确认自己和妹妹的安全。 一年四季,她们牵手一起过河,赤脚踩着河床的沙子,放学后,又翻过一座山回家。秋天时红叶遍山,冬阳记得自己曾和妹妹并排躺在草地看天空,也在退潮后的浅滩上用木棍画画。那是她至今为数不多的快乐记忆。 有时她觉得自己的命运曾距离妹妹很近。乡村医疗资源匮乏,小学二年级时,冬阳有一天发高烧,早上睁开眼就看见天花板在旋转。奶奶叫醒六七岁的妹妹,让她赶紧陪姐姐去找隔壁村的乡村医生。冬阳走在路上快要跌倒,一路走走停停很久才到。 后来,她在村里每次遇到一位母亲,对方都要跟她讲:“要是我女儿没有烧成这样,她也跟你一样考上大学,出来工作了。”她的女儿只比冬阳小一岁,小时候留守在家发高烧没来得及赶到诊所,后来变成聋哑加智力残障人群。 冬阳从那时候开始感知到,自己和妹妹的区别并没有那么大,在意识与物质同样贫瘠的乡村,她行差踏错一步,兴许也要留在老家,无法过上和妹妹不同的生活。 和妹妹命运分岔的时刻,是三年级开学的那天。那天姐妹俩照常牵手过了河、翻了山,一起去村小上学。冬阳坐在靠窗的位置,窗户靠着走廊,直对着校门口。她听见外面下了大雨,转头看窗外,发现妹妹春月捧着盒饭,坐在校门口的前廊,头发淋湿了。 妹妹因为读到二年级还不会写自己的名字,在开学当天被劝退,不能再进教室。上课铃打响的时候,她曾看见那个教数学的校长从窗外路过。一瞬间,她想喊住他让妹妹继续上学。 她犹豫许久,没有张口。妹妹从此再没踏进过教室。 *应讲述者要求,文中人物信息有模糊。 |