我是土生土长的上海人,大家都叫我“小包”、“上海包”。这个房子我搬进来6年了,是1931年建成的,上海一个典型的装饰艺术(Art Deco)大楼。四周有很多不同的领事馆,走到淮海路也非常近,闹中取静。

很多人非常喜欢那种简约主义,家里一尘不染,没有任何一个多的东西,那可能不是我的风格。

我收了一些老上海民国时期的红木家具,和这个房子搭配起来比较吻合。墙上挂的作品,是我从九十年代中期到现在慢慢收藏的,又有些现代感。家里的书已经堆得放不下,连走路都很难,但我就希望有自己真正的生活、真正的个性融入到这个家里面。

平时在外面每天接触明星啊、品牌啊、做大型的活动,所以我希望回到这个家以后,有一个非常安逸的环境,作品选择也比较安静,文人气息相对浓一些。

这个房子一共两个厅,两个房间。进门是一条很长的走廊,让人忘记外面这个非常喧嚣的城市。

我在走廊尽头放了一件高伟刚老师的作品,一个金色的楼梯,虽然是平面的,但看上去非常立体,给自己一个每天要蒸蒸日上、向上走的鼓励。走廊两边,丁乙老师这两件,是他当年去澳洲参加一个展览的过程中画的,不可能画很大的油画,所以在纸上用马克笔、水笔来做十字的创作。像我们这代人,以前电视机也是新鲜的产物,是看着动画片长大的,比如《小蝌蚪找妈妈》、《哪吒闹海》、《铁臂阿童木》。

我接触当代艺术以后,也收集了很多老的电影海报,都是跟上海有关系的:主题发生在上海,或上海电影制片厂、上海美术电影制片厂拍摄的。

进门的长廊和客厅中间有一个过道,它有点暗,所以放一些色彩比较明亮的艺术家创作的小品。

我印象里去国外的很多宅子,有一面墙像一个portrait gallery一样,全是各种各样的人像作品,或者把一面墙用不同的照片、艺术品来布置。这个过道也是这样的呈现方式。客厅这面墙以黑白为主。

我小时候接受的还是比较传统的教育,跟一大家子亲戚住在一个像四合院的建筑里,有前天井、后天井,围着中间的天井有不同的厢房,亲戚过生日大家要去端面,有各种各样的习惯。 一直提倡要勤劳,要节约啊,所以我看到一张我好友的摄影作品,这个徽式建筑的角落非常安静,又写着“勤劳建家”,所以让他给我做了一个放大版。

这件徐震的作品(《天下》)我们通常叫它“奶油蛋糕”,常见的是颜色比较鲜艳的,这幅正好是黑色,整体搭配比较好。

这是艺术家苏畅的一个雕塑。八十年代上海有很多老公房的外墙是这种马赛克的,经过风吹雨打,上面会有一些水渍和污渍。艺术家就做了这样一个雕塑,把水渍用笔上色,做得非常精细,又有上海的影子。旁边这个小阳台的雕塑,是成都艺术家陈秋林的作品。 这些作品内容都很贴近生活,又有一些我小时候生活的印迹。客厅除了这面墙,我在角落里还有薛松老师为我定制的一件作品。那条红色的,代表“一”;“峰”字用的是毛主席的书法。后面的背景都是些文人墨客的字。

我应该是收藏薛松老师作品的第一个中国人。他以前的工作室着火了,所有的书籍都变成灰烬。突然有一天他有了灵感,用这些灰烬的碎片来做一些拼贴,独创了自己的艺术风格,一直到现在。卧室对每个来说是一个非常私密的空间。可能当你一睁开眼,或忙碌一天要睡觉,都能看到卧室里的作品。 我放了一张艺术家张如怡为我特别定制的,偏橘黄和红色,暖色调的作品,是她手绘尺幅最大的一件。我其实很早就关注张如怡的作品,作为一个女性艺术家,她有男性艺术家的爆发力,又有很多细腻的部分。比如她用水泥来做作品,但上面用铅笔来绘画,形成一种反差,跟我平时在外面工作回到家里,这种反差是很接近的,让我感触很大。我的第一份工作是在上海的花园饭店。九十年代中期,接触外国人的机会还没有那么多,而在酒店里完全就像一个敞开型的小社会。

那时候外资银行、外资企业都到上海开设了办事处,我就有机会接触到影响我喜欢艺术的三个人之一,劳伦斯·河浦林(Lorenz Helbling)。他在复旦大学学习中文,一直留在上海,然后开设了香格纳画廊。我那时候在花园饭店的实习工资是126块,等到正式拿工资,到手差不多是1000块钱左右,除去各种各样的开销,能省下来的钱并不多。 我记得画廊当时卖画,还是以美金来结算的,基本都要在1000美金左右,所以我也只能在一年生日的时候,给自己买一件小作品。

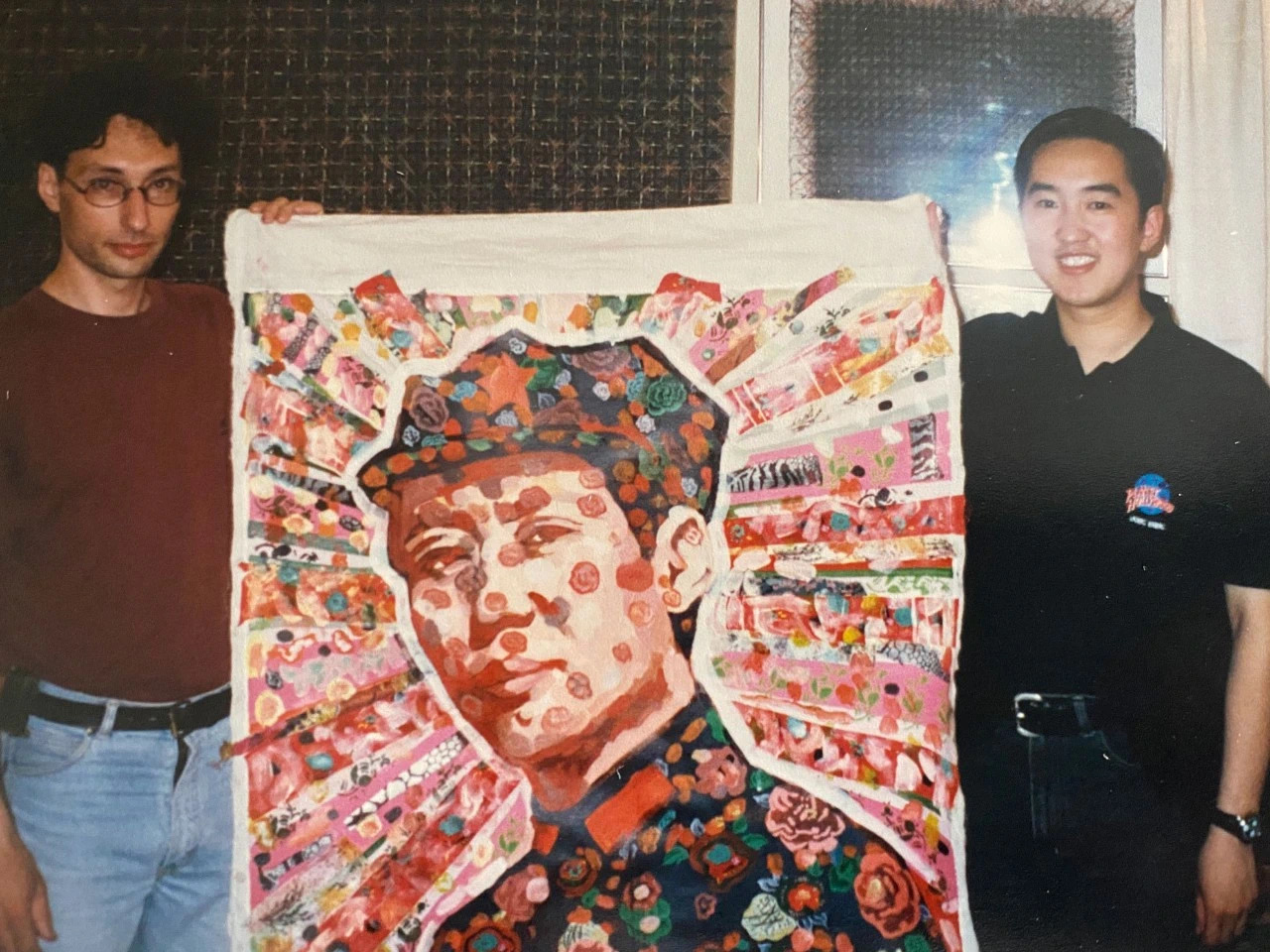

包一峰和劳伦斯合照 我一直非常关注当代艺术的发展。 近两年,因为网络的发展,很多艺术家开始做一些网络上的小拍卖、群拍;艺术家办个展,当画廊把图册发给很多藏家,大家也会在里面选择自己喜欢的作品。 以前这个市场没有那么蓬勃,你有很多的机会,可以慢慢考虑艺术家的作品,现在很多时候要去靠抢。你眼睛看到的,并不是一定能拥有的,但是,去看,本身就是一种满足。 收藏需要一定的坚持,不是我今天有钱,把钱一下子砸进一堆东西以后就不再收藏了。这个不叫收藏,只能说是短期的投资,甚至投机。 我觉得收藏作品要量力而行,细水长流,是非常重要的。 |