本文系网易看客栏目出品。

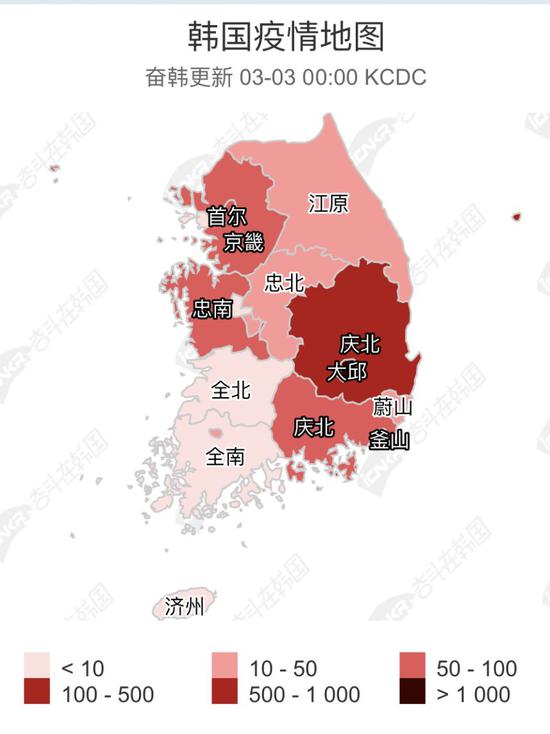

近日,韩国疫情进入爆发期。截至3月4日零点,韩国境内确诊新冠肺炎患者5328人。

阴影之下,在韩中国留学生的求学之路,变得前所未有地动荡。

诗雅也是被裹挟其中的一员。

今天是她返回韩国的第14天。从确诊激增的恐慌,到是否要回国的纠结……

在她的隔离日记里,你或许能看到,这几天,韩国到底发生了什么。

诗雅位于首尔的住处

飞回韩国那天,疫情爆发了

我是一名在韩中国留学生,目前在首尔梨花女大读研究生二年级。

一月初,我回国过寒假。20号那天,武汉疫情通报全国,和新冠肺炎有关的信息,开始大面积进入我的视野。

同一天,韩国境内确诊了第一例新冠肺炎病例。

新闻里说,确诊者是一名35岁的中国女性,从武汉搭乘飞机经由仁川机场入境。

疫情爆发前,我逛了一次老家的步行街。

消息出来时,我像大多数人一样,开始了为期一个月的中国式防疫,期间除了去过两次超市,每天就是宅在家里。

南方的冬天冷雨连绵,老家所在的小县城变得前所未有地安静,尽管到目前为止,这座小城还没有一例确诊病例。

相比之下,更令我不安的是韩国对中国留学生的入境限制。

春节后,国内进入疫情爆发期,澳大利亚、美国、日本……越来越多的国家对中国实行入境管制。

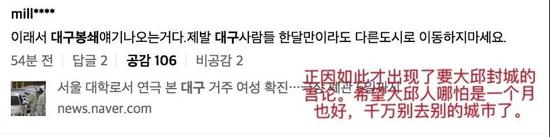

另一边,韩国民众向青瓦台请愿“全面禁止中国人入境”。

截至3月3日,向青瓦台请愿“禁止中国人入境”的韩国民众已达76万。

那段时间,我时刻关注着入境政策的动向:

2月2日,韩国颁布政策,禁止两周内到过湖北的外国人入境。

4天后,国务总理又表示,“对中国湖北以外的地区也将采取必要措施”。当时不少韩媒揣测,禁止入境的地区还会扩大。

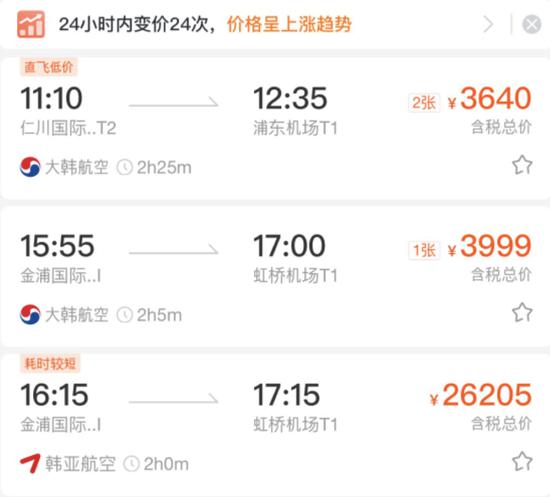

同学群里,不断有人收到航班被取消的通知。

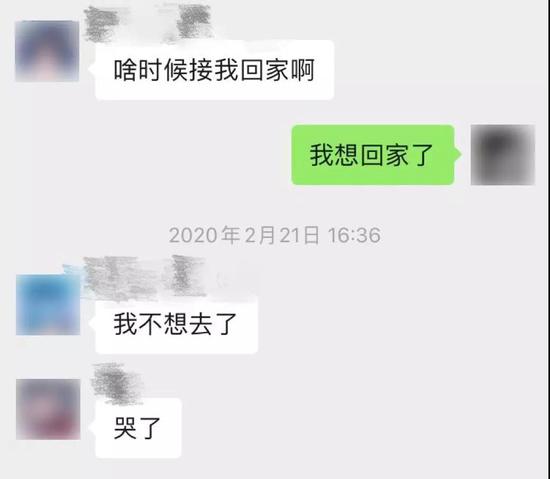

“我们回得去么?”

这样的担忧开始充斥着我们的聊天日常。

有同学原定在2月24日的航班被取消,因为担心出不了境,她往前改签了12天,成了我们之中最早回韩的人。

我的航班倒是没受太大影响。

2月15日,韩国连续5天无新增确诊病例,我决定五天后,按原计划返回韩国。

疫情爆发前的东大门夜景

当时,我从没想过韩国疫情会失控。相比之下,我更担心的是路途上的风险。

2月20日清晨5点,我到达上海虹桥机场。

登机前,还特意确认了韩国那边的情况:确诊51例。问题不大。对比之下,上海的确诊人数更为刺眼(当时为334例)。

那天我是坐高铁去的上海,这么空的高铁站还是第一次看见。

但不安一直都在。

飞行途中,空姐给每位乘客都测了体温。当体温计扫过一名坐在窗边、沐浴阳光的小哥时,机身发出了警报 ——

38度3。

当时我就坐在他的斜后方,下意识惊叫了一声“靠!”

庆幸的是,两次加测后,他的体温终于回到正常值。

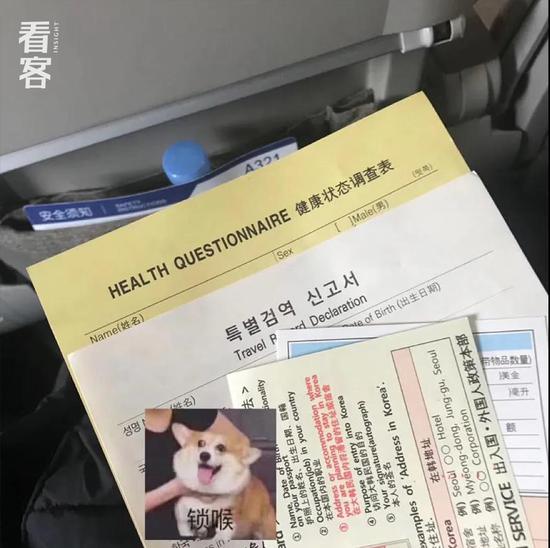

飞机上填写的健康状态调查表

虚惊一场后,我终于抵达了首尔金浦机场。

迎面而来的是久违的好天气。正当我准备报平安时,手机里却弹出了一条简讯:

“韩国今日新冠肺炎确诊病例累计82例,新增31例。”

这个增量,几乎是韩国过去一个月的确诊总和啊。那一瞬间,我觉得鼻腔里充满了病菌。

突如其来的增长,源于第31例确诊者。

新闻里称,这名61岁的韩国妇女是大邱“新天地教会”的教徒,出现症状后,她曾两次拒绝医生的核酸检查建议。

更可怕的是,2月18日确诊前,她曾带病参与过2次礼拜活动,近距离接触过上千人。

此后,韩国的确诊增势开始陡升,酿成“超级传播事件”。

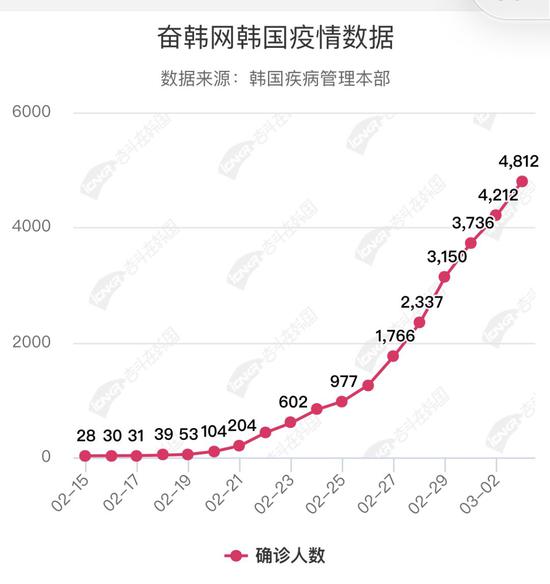

从此,韩国感染人数呈爆发式增长。图源:奋斗在韩国

那天的入境流程和往常不太一样。

下了飞机后,我和同航班的乘客进入“中国入境旅客专用通道”,先是在检疫口量体温、填写健康状况表。

之后,又进入一条新队伍。

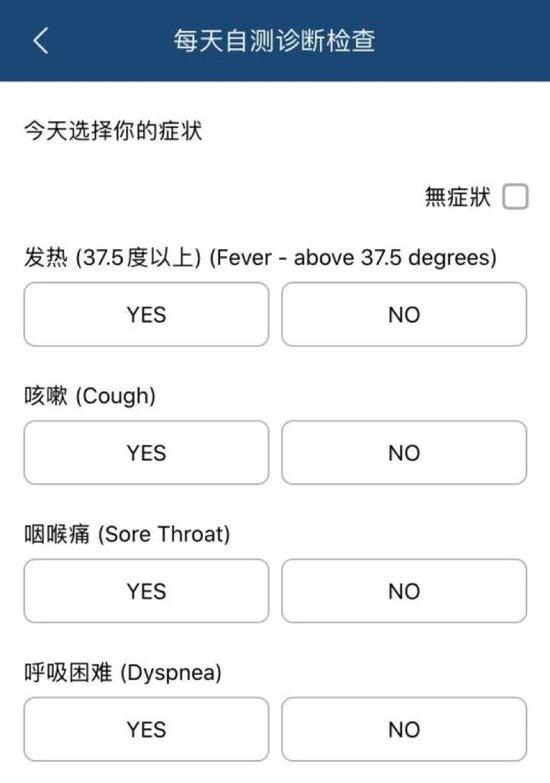

工作人员要求我们安装“自我诊断APP”,并当场测试了我们留的电话是否能拨通。

按照韩国当局规定,从中国入境的所有旅客(无分国籍)都需要下载“自我诊断”APP,居家隔离期内,每天如实填写个人身体状况。若入境2天后仍不汇报,韩国防疫当局会给你打电话,必要时会联合警察厅追踪定位你。

出关口就在15米之外,走完整个流程却花了半个小时。

特殊时期,学校可以报销从机场打车回家的费用。回到首尔的住处,我把外套、裤子全挂在洗衣房后才敢踏进家门。

晚些时候,一起合租的室友也抵达首尔。

当晚,韩国累计确诊新冠肺炎104例,出现首例军队士兵感染、首个死亡病例。

韩国隔离日记

从中国入境的旅客需要在家自行隔离14天。

回韩的第一晚,我把合租群的名字改成“盐里洞隔离点”(我住在首尔盐里洞),象征着隔离生活的正式开始。

隔离在家,和国内的状态没有任何差别。

解决一日三餐永远是最大的难题。

室友负责做饭,我自然就肩负起全家的买菜任务。因为不能出门,食材只能网购,前一天下单,第二天清晨就能送到。

打开门,收到网购菜的日常。

但也许是疫情的缘故,货源似乎不充足,大多数货品都显示“临时售罄”。

那天我就多逛了三分钟,购物车里的花椰菜就被抢光了。

购物网站上“本周推荐商品”全部显示“临时售罄”。

后来有朋友告诉我,要在凌晨一、两点抢购,我才成功买到一些想吃的菜。

作为一名厨房小白,我每天靠室友的厨艺活着。

2月24号是室友的生日。为了庆祝,我们特地点了外卖。

但是当天的外卖员,并未戴口罩。

为室友庆生

买不到口罩也是个问题。

疫情爆发后,口罩在韩网价格飞涨。

往日单价在人民币6元左右的KF94,涨到了18元一个,而且大多都是几周后才能发货。

几经周折后,我才从朋友圈的韩国代购那里,以15元的单价,抢到了20个还没来得及发出韩国的口罩。

后来有留学生朋友因为疫情推迟入境,把自己预定的口罩也让给了我。

除了吃饭、睡觉,每一天的大部分时间,我都蜷在自己5平米的单间内,通过手机了解韩国的变化 ——

21日,确诊204例,新增的48例绝大部分和“新天地”有关;

22日,确诊人数直接翻倍;

23日,韩国政府将疫情预警提升至最高的“严重”级别;

24日,大邱市民为了抢口罩排起了百米长队……

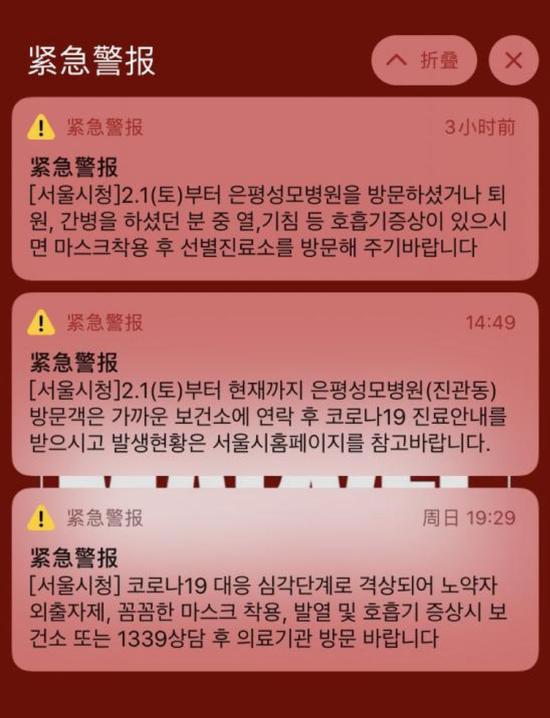

手机上的紧急警报几乎每日响起。

隔着屏幕,似乎新冠肺炎只是一个个沉重的数字,并没有实感。

唯一一次真实地看见首尔,是在2月最后一天。想起学费未交,我只能“冒死”出门,去就近的ATM机上取钱。

晚上10点,天空飘着小雨,梨大比往常安静很多。街上的店还开着,只是行人寥寥。

如果是往常,一定会有人从地铁口、公车内三三俩俩地走出。

或走进还亮着灯的化妆品店、或驻足在飘着鱼饼香的小摊前、或赶在店铺关门前,打包一杯热饮。

晚上10点,人迹罕至的梨大门前。

空气里似乎弥漫着一丝不安。

刚回来的第一天,首尔街头戴口罩的比例远不及国内。而现在,偶尔飞驰而过的公车内,零星几个乘客都戴起了口罩。

学校也开始在家办公了。隔离期间每天一个的慰问电话,从28号前的学校座机,变成了现在的私人号码。

更切实的恐惧感,来源于身边的中国朋友。

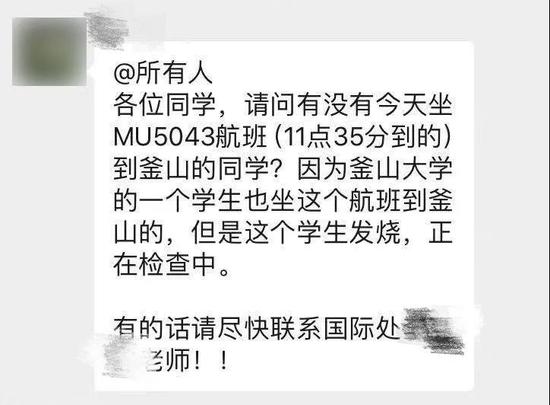

在我回韩的第二天,朋友L抵达釜山,当天下午,她被学校告知有同行乘客发烧。

收到的校方通知

“听到消息后,我吓了一跳,甚至觉得自己也要发烧了,耳朵都开始发热了。”

第二天,这名发烧乘客的核酸检测结果出来了。万幸,是阴性。

她如释重负。

但自始自终,她都不敢把这件事告诉父母。

狗仔卡

狗仔卡 发表于 2020-8-18 03:18 PM

发表于 2020-8-18 03:18 PM

提升卡

提升卡 置顶卡

置顶卡 沉默卡

沉默卡 喧嚣卡

喧嚣卡 变色卡

变色卡