撕下 2018 年日历的最后一页,一年的时间又匆匆而过。说长,则相距去年的回顾似乎并没有过去很久,说短,对过去一年的记忆又着实不全然清晰。无论如何,2018 年度的“司空见筑”都会如去年一样整理出本年度令人印象深刻的中外建筑代表作。既是一家之言的急就章,难免偏颇或疏漏,恳请诸位包涵与斧正。

2018 年是世界各地的建筑设计“趋同”现象愈发明显的一年。公众话题性和关注度较高的项目,类型分化明显;而且根据呈现出来的项目效果逆向推敲,可以发现当下最优秀的一批建筑师们,对新时代的传播学、经济学规则都有着明晰的洞察和强大的适应能力,非常清楚如何“趋利避害”、如何让设计成为“网红”(无贬义),建筑学意义上的重要性反倒退居其次——即使是近年来“政治正确”的地域特色,也潜移默化中屈从了这种趋同的审美窠臼;而大师们似乎也乐于在盛名之下重复自己固有的主题和惯用的手法——当然这可能是甲方所要求的,大师本身也背负着颠覆与重复的矛盾和压力。如此种种现象本身并不完全是建筑学的责任,建筑学本身也没有足够的力量来改变。所以,今年面面俱到的好作品并不少,但是令人印象深刻的建筑作品并不算多——日本的几十个小房子,东南亚和南美洲的上百个热带度假私宅或精品酒店看下来,给我住我都挺愿意住,让我学我真不想全学。

本次的“司空见筑 -2018”也因此不会采取类似去年“每月一项目”的记录方式——在上千个项目中完全不失偏颇地选出十二个代表性的项目,实在是非常困难——而是将本年度令人印象深刻的建筑分为了以下 7 种类型,在阐述类型意义的同时,兼顾对每一类型入选代表作的评价:

- 住宅 | Housing

- 高层 | Skyscraper

- 私宅 | Private Residence

- 公共核 | Public Hub

- 科技总部 | Headquarters

- 改建翻新 | Renovation

- X 因素 | X-Factor

话不多说,切入正题,走着。

住宅 | Housing

住宅项目,尤其是公共住宅项目,因为限制条件较多而难以出彩。这次之所以将这一类型放在第最前面,不仅因为住宅是最基本、最重要的一类建筑,更是因为本次入选这一类型年度代表作的 OMA、BIG、MVRDV 以及 Atelier Mateus 的作品,都清晰地指向了住宅未来最有可能的设计与建造理念:集中,预制,模块化。

OMA 和 BIG 在瑞典斯德哥尔摩的东西两端,分别用一高一矮两个模块化集合住宅 Norra Tornen 和 79&Park(图 1&2)给出了用方盒子搭积木的不同解法。

如果结合 BIG 另一座今年落成的位于丹麦哥本哈根的集合住宅“人人之家”(Homes for All,图 3),以及早在 2016 年就公布方案、今年终于获得当地规划部门批准的多伦多“栖息地 2.0”(Habitat 2.0,致敬萨夫迪的 Habitat ‘67,图 4),则不难看出作为全球“社会主义”建设楷模的北欧国家以及重视社会福利的加拿大对预制模块化公共住宅这种解决方案的认可与重视。

而 MVRDV 位于印度蒲内的“未来之塔”(Future Towers,图 5)和 Atelier Mateus(与 AAVP 建筑事务所合作)位于巴黎十七区的克里希 - 巴蒂诺尔 ZAC 住宅(ZAC Clichy-Batignolles,图 6),

在遵从标准化、模块化之余,还分别针对“亚洲人口大国新兴城市”和“欧洲中心城市文化街区”两种人口密度较高但背景条件不同的都市环境,给出了让高密度的集合住宅同时能够做到宜居且建筑层面上富有美感的探索:前者的中心公园和不同楼层中散布的或大或小的公共空间(图 7&8),后者富有韵律的立面布局和穿插的坡顶单元和开放平台(图 9)。

与前面 OMA 和 BIG 的项目对模块单元的错落布置(图 10~12))相似,这些设计元素都在消除高层体量压迫感的同时,加强了对人的尺度的融入和对话,在共性的基础上创造个性。

虽然这种大体量的集中开发,如果遇到经济波动或者环境变迁,都会成为情况恶化的增幅器,但是综合看来,预制模块化可以说是未来人类社会面对城市化人口集中带来的住房压力的最佳解决方案——模块化的建造思路,也可以一定程度上缓解超大体量带来的浪费、笨重等问题。私以为预制建筑和模块化建筑,不存在根本性的技术难题——建筑施工本身的精密度要求和对技术的需求水平,在工业制造业中都排在靠后的位置——难题只在于技术落地的成本,以及非技术因素带来的障碍。当人力成本进一步上升,城市化持续迅猛前进的压力自然会将新技术推而广之,淘汰落后的生产力。通过这些案例我们也可以看出,即使是标准化的盒子,搭建出来也可以根据不同的自然环境和社会经济条件,实现所需不同的效果。这中间,就是设计师施展本领的舞台,也是住宅这个类型单独列出在第一位的意义所在。

高层 | Skyscraper

准确地说,应该是“异形”高层。高层建筑本身作为一个专业化的建筑门类,已经发展得非常成熟。今年落成的北京中信大厦(“中国尊”,图 13,KPF 事务所设计)、深圳中国华润大厦(“春笋”,图 14,KPF 事务所设计)都是这类成熟的商业高层建筑的典范项目。根据网络数据【注 1】,截至目前,全球各地 2018 年年内完成以及在建的 300 米以上超高层建筑共有 164 座,其中中国大陆境内 99 座,因此高层建筑势必是未来数年间大家会持续关注的话题。而相较于中规中矩但难免千篇一律的商业高层建筑,今年一些明星事务所(高层建筑的复杂性决定了只有少数事务所才有资源和能力进行设计)的“非常规”高层建筑,则更容易让人过目不忘。

今年落成的最“炫酷”的高层建筑,非扎哈·哈迪德的澳门 Morpheus 酒店(图 15)莫属。

虽然众看客可能已经对扎哈事务所,尤其是扎哈生前最后几年到现在,舒马赫主导下的事务所的设计手法见怪不怪了,但是根据项目建成后的实拍,可以看出在曲面分割、结构节点等细节的雕琢和最终的完成质量上(图 16&17),Morpheus 都显得更加成熟与规范化。

如果加上同样是今年完成的纽约曼哈顿高线公园西 28 街(图 18),南京国际青年文化中心(图 19),以及即将全部完工的丽泽 SOHO(届时将拥有全球最高的 190 米中庭,图 20)和北京新机场,即使在扎哈英年早逝之后,ZHA 依然没有停下扩张的脚步。

诚然,这其中有很多是扎哈在世时已经完成设计的方案,但是即使从扎哈逝世后到现在的两年多时间里,ZHA 也在全球重要地标建筑的竞赛中多次胜出。虽然难以预料舒马赫与其他扎哈遗嘱继承人的矛盾会是怎样的走向,但到目前为止,ZHA 在打磨完善自己的一套非线性设计语言并不断应用(利弊共存)之外,可能是当代兼顾设计创新与商业成功的事务所中,在创始人离世之后仍然有序运转的首个参考案例。10~20 年之后,会有更多的类似情况出现,届时再去比较各大明星事务所的“两朝风气异同”,可能会是一个重要的学术方向。

同样体系完整手法娴熟的还有 UNStudio。年内落成的两座位于新加坡的高层塔楼 Scotts Tower(图 21&22)和 V on Shenton(图 23&24),虽然方案早已公布,但实际落成的建筑具备的极高完成度和严格的质量把控,才是 UNStudio 这种顶尖先锋事务所领先之所在——施工质量绝不仅仅是开工那一刻才决定的,而是在设计的过程中就已经埋好伏笔了。

另一家今年在高层建筑类型上颇有斩获的是我的老东家——奥雷·舍人(Ole Scheeren)。今年落成的新加坡 DUO 双子塔(图 25)和泰国最高建筑 MahaNakhon Tower(图 26&27)都是 Ole Scheeren 从 OMA 独立出来之后近十年间立足亚洲、厚积薄发的例证。

虽然与 OMA 同期生 Bjarke Ingels 相比,Ole Scheeren 在许多舆论看来似乎仍没有完全摆脱库哈斯的遗存和影响,但是包括去年竣工的北京嘉德艺术中心(图 28)在内的众多中国及亚洲项目,对于一个坚持将事务所主办公室设在北京的德国建筑师说,是不容小觑的成绩。

私宅 | Private Residence

说完了“高大全”,再来看看“小而美”。今年私宅项目的关注度犹胜往常,部分原因可能是因为地产业的波动,而且随着业主审美品味的不断提升,对通过设计改善现有居住条件的认可度也在提高。很多人追求的已经不单纯是更大的房子,而是在现有的居所中获得更好的居住体验。当然,有一个“好故事”,也是非常重要的。

今年个人最喜欢的住宅作品是智利建筑师搭档 Mauricio Pezo 和 Sofia von Ellrichshausen 设计的 Loba House(图 29)。

这座房子几乎集合了笔者理想住宅的一切因素——面朝大海的场地景色(图 30~32),粗砺的混凝土材质(图 33),屋顶的观景平台和通向半空的阶梯(图 34~36),宁静克制的室内(图 37),以及圆形的天光(图 38 & 39),提供了一个将生活与修行完美融合的空间——居所设计与生活方式互相决定的最佳注脚。

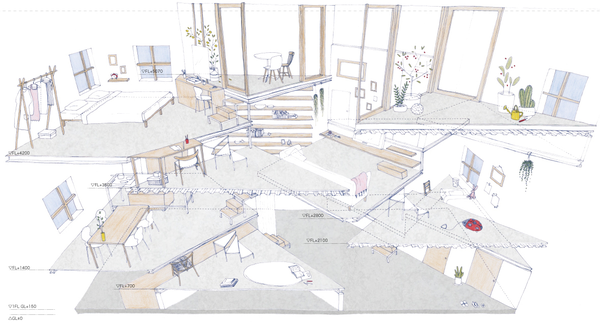

另一座极有内秀的私宅,是由日本建筑师岛田阳(Yo Shimada)领导的 Tato Architects 事务所设计的大阪宫本住宅(House in Miyamoto,图 40)。

之所以说这座建筑有内秀,是因为从外面看上去平淡无奇的白色方盒子内部,有着精彩的错层布置(图 41~45),给建筑内部空间提供了更多的透明性和更丰富的交互可能,有助于营造轻松舒适的家庭氛围。

中国范围内个人最喜欢的住宅,分别是建筑师金磊设计建造的河北怀来县长城脚下的私宅(图 46)和张雷联合建筑事务所设计的位于上海奉贤的宋宅(图 47)。

这两座私宅最特别的是建筑实现的过程——前者是建筑师在北方的小山村中租下的一处旧农家院,改造成了父母私宅,其中点睛之笔是场地中央留出的四时不同、生趣盎然的小院落(图 48&49)。

后者则是设计过程中对家庭中不同辈分的成员的生活习惯的照顾与考量,形成素雅但是不冷清、简约而又功能齐全的居住环境(图 50&51)。

这两座建筑都需要建筑师从策划到落成,全程持续投入大量的精力与情感。在当代中国的建筑设计界,这种普通而真实的情感往往是缺失的——这也正是这两座建筑打动人之处,“That's what 'Architect' with capital 'A' does. ”

公共核 | Public Hub

公共建筑永远是聚光灯下的宠儿——学校、艺廊、博物馆、综合体……功能的繁复带来了形态的多元。然而,遗憾的是,今年最缺乏精彩作品的,我认为就是公建类:除了某些地域特色和大尺度带来的纪念性,建筑本身的内涵都存在局限(比如 OMA 的卡塔尔国家图书馆,图 52&53)。

通过一两处亮眼的特点,令人难忘是没有问题的,但若仅止于此,并不应该是公共建筑的最高目标——毕竟,公建不是私宅,要满足的不仅仅是单一方面的需求。

本年度最受关注的商业类公共建筑,应该就是托马斯·海德威克设计的伦敦国王十字(King’s Cross)卸煤场(Coal Drops Yard)商业中心(图 54)。

场地中的原有建筑是两栋废弃多年的维多利亚式厂房,是历史上英格兰煤炭的集运中转站。海德威克在改造两座长形厂房的时候又一次发挥了类似他自己去年在南非蔡茨美术馆改造时的“神来之笔”,在长方形的厂房平面上加了两道轻巧的弧线,并在半空中交汇,轻轻触碰到彼此,形成了多层次的内外空间(图 55~57)。海德威克与 BIG 类似,都有着用看似简单的一步操作直击场地和项目核心痛点的敏锐洞察力,但海德威克对几何形态的处理,要更为“柔和”一些——如果说 BIG 是一力降十会,那海德威克就算得上是四两拨千斤。

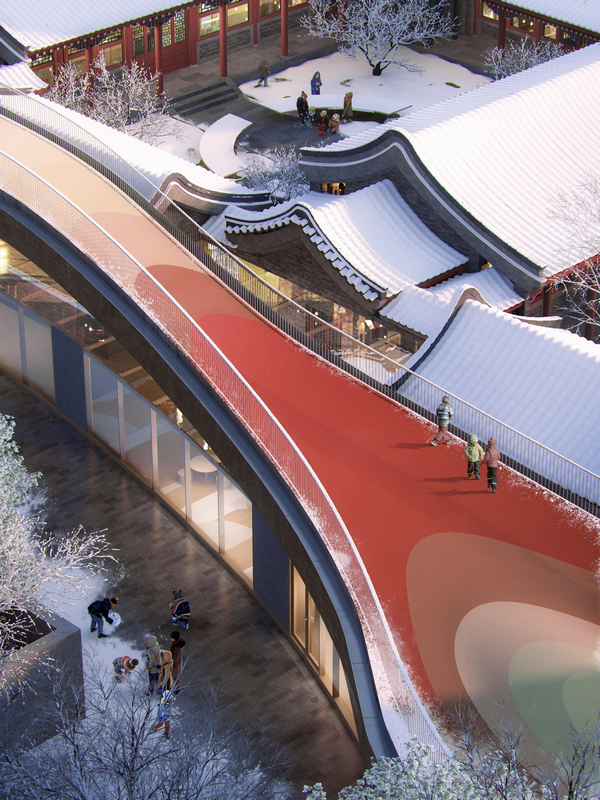

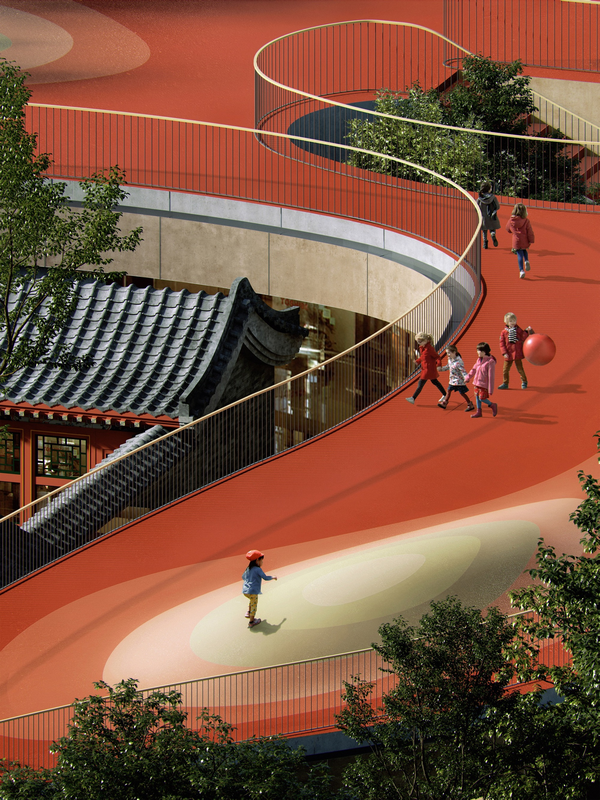

而今年最有童趣的项目,则是 MAD 设计的、位于北京朝阳区的四合院幼儿园方案(图 58)。

MAD 近年来在国内外的活跃自不必再多重提,而这个幼儿园的设计水准私以为在 MAD 的一众项目中也可以排到前列。明快颜色的二层悬空活动场地覆盖着首层功能空间(图 59),并围合保护着一座完整的北京四合院(图 60),其中穿插点缀着通高的地面活动空间(图 61),也为首层的室内空间提供了额外的光源。

这个设计最吸引人之处就是给小朋友的好奇心最大限度的空间——既然你想“上房揭瓦”,那我就给你一个机会(图 62~64)。

说实话,我一个快 30 岁的人都特别想在这个幼儿园里爬上爬下,何况还能近距离在地面和半空观察传统的四合院建筑(图 65)。小马哥的这个项目,着实戳中了很多人心中那份隐藏的童真。唯一的担心,就是实际施工中围栏的完成效果,希望在保证安全的同时不要破坏屋顶空间和四合院屋顶的亲近感。

第三个入选项目则是笔者眼中的本年度最具场所感的建筑作品:Noura Al Sayeh & Leopold Banchini Architects 设计的 位于中东国家巴林第二大城市穆哈拉格(Muharraq)的建筑遗产馆(House for Architectural Heritage,图 66)。

这是一座收藏和展览建筑师 John Yarwood 在上世纪 80 年代记录穆哈拉格历史城区的画作与相片,以及其他建筑艺术作品的小型展览建筑。这座建筑利用大跨度的纵向混凝土深梁,将两侧原有旧建筑的外墙框入半开放的展厅空间(图 67&68)。

两侧的玻璃折叠门和两端的金属门,让首层可以在聚集空间和作为沟通前后街面的交通空间之间灵活切换(图 69&70)。

而螺旋扶梯、精心摆放的座椅(图 71&72),都让这个表面上简单到不能再简单的空间变成了值得为之观止的场所。

科技总部 | Headquarters

如果说在 2018 年这个时间节点上,对世界影响力最大的人,除了传统的政要之外,应该就是创立并领导各大顶级科技公司的商业巨子们了——马斯克、贝佐斯、马云、马化腾……而这些已经影响到人类社会方方面面的科技公司,也在用自己的远景规划,影响着建筑的形态。今年 1 月底落成开幕的亚马逊西雅图新总部 The Sphere(图 73)和稍早时候(2017 年 11 月底)开幕的腾讯新总部深圳滨海大厦(图 74),就是科技公司对建筑设计最直接需求——包括共享、交互、开放等特点——的体现。

有趣的是,两座形态迥异的总部建筑,都是著名商业事务所 NBBJ 操刀,都关注环保节能的细节上,都试图为在其中工作的员工提供全新的工作体验——亚马逊总部自不必多解释,整个总部建筑三座球形玻璃结构就像三个巨大的立体植物园,让员工可以在城市中工作的同时可以亲近自然(图 75&76);而腾讯总部的三个连接层,如同 NBBJ 网站上的项目介绍标题一样,“耸立,却仍相互关联”,为员工提供了交流、消遣与放松的空间(图 77&78)。

记得知乎上有一个问题,就是互联网是否会对地产建筑业“降维打击”。现在看来,降维打击的担心并不必要,但是互联网与科技公司势必会对建筑设计与广义的建筑业产生多方面的影响, 从建筑类型到配套的技术需求,而建筑设计提供的优质的现实空间体验,是虚拟的技术提供不了的。与其说建筑作为弱势一方被迫改变,不如说这是一个互补、进步的机会。

改建翻新 | Renovation

作为一个沈阳人,我对各种工业建筑的改造有着特殊的兴趣。去年“司空见筑”选中的旧火车站改造的北京西店记忆文创小镇就是这种偏好的缘故。而今年也有一个让我觉得比较成功的工业建筑改造项目——水石设计由伪满时期的长春市第一净水厂改造设计的长春水文化生态园 (图 79)。

设计中对历史建筑和储水工业遗迹的尊重和保护(图 80~82),以及利用原有水池和植被创造的公共景观空间(图 83~85),都是值得肯定的点(虽然奇怪的人像雕塑非常减分)。在东北经济下行的大背景下,能够有这种高水平的改造设计,在东北人的视角中无疑是值得被选入。

另一个我自己很喜欢的改造项目,是 gmp 建筑事务所对原北京城市饭店进行改造后的北京 Chao 巢酒店(图 86&87)。

这个项目的呈现效果可以说非常的 gmp。规整简洁的立面效果(图 88),以及内部氛围别致的日光礼堂(图 89),都让这座建筑在改造后成为了地区性的热门目的地。

X 因素 | X-Factor

所谓的 X 因素,就是一些不太容易归类,或者选择的标准太主观的项目。这部分就非常的随心所欲,标准就是——我喜欢。

首先是两座小屋——位于瑞典的 Dalsland Cabin 2.0(by Jim Brunnestom,图 90~92)和位于加拿大的 Eco-Luxurious Accommodations(by Bourgeois / Lechasseur architectes,图 93~95)。这两座小屋入选,因为既符合我对住宅选址(冬季的雪原和秋天的林间)的偏好,也符合我对极简生存状态的憧憬。

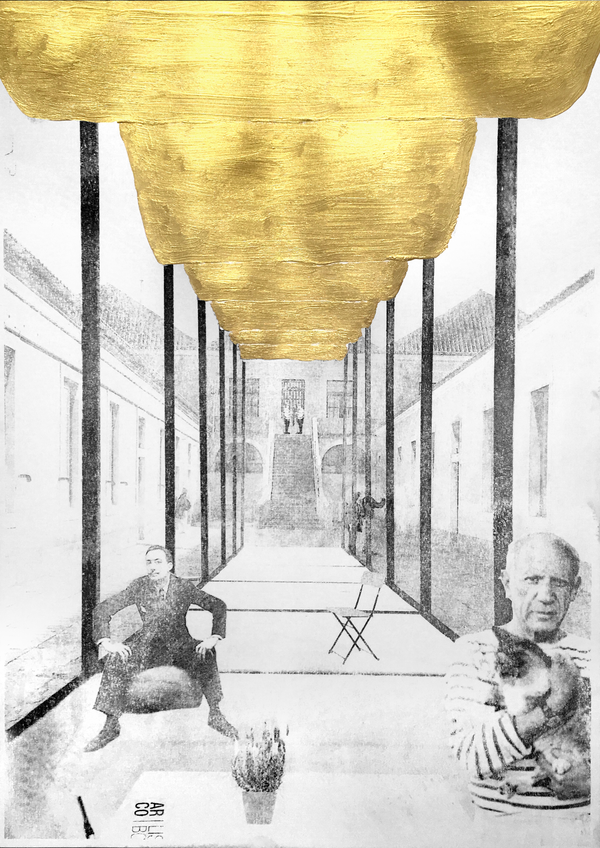

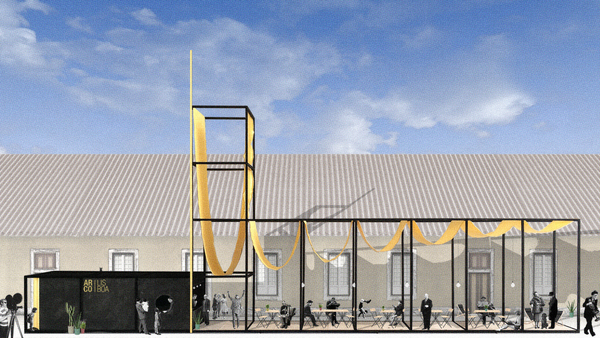

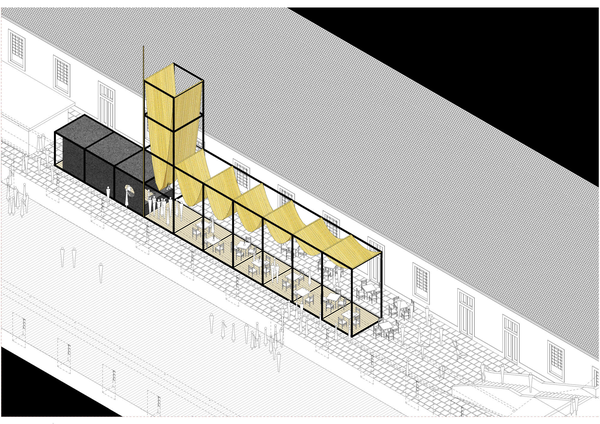

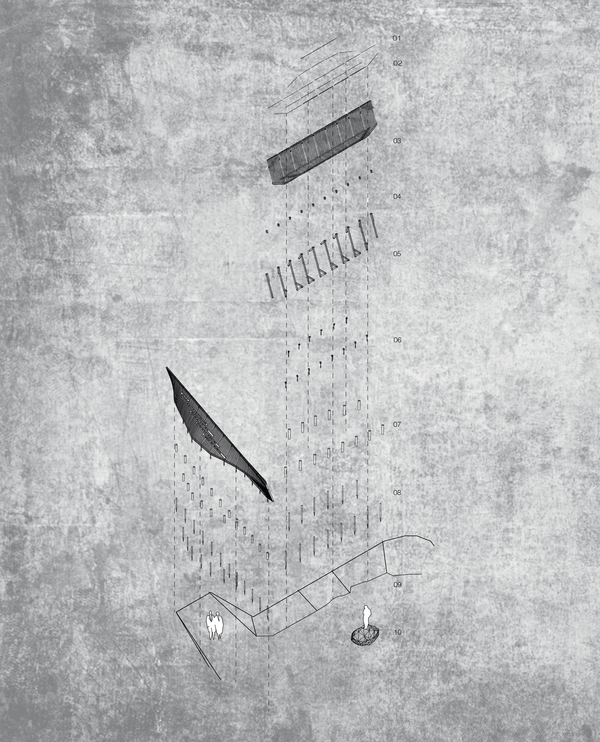

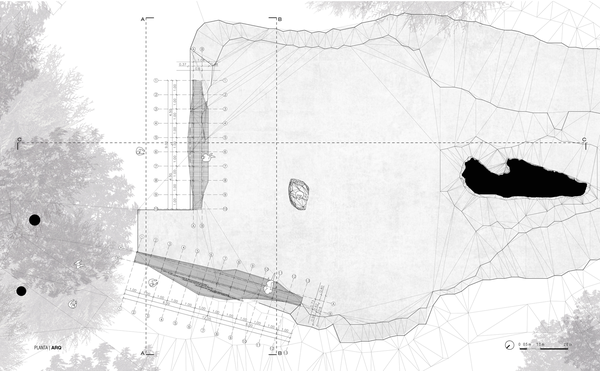

其次是位于葡萄牙里斯本、Atelier JQTS 设计的 Viaticus Pavilion(图 96~98)——无他,爆棚(literally)的场所感。

另外,这个项目的建筑画(图 99~101)我也非常喜欢。

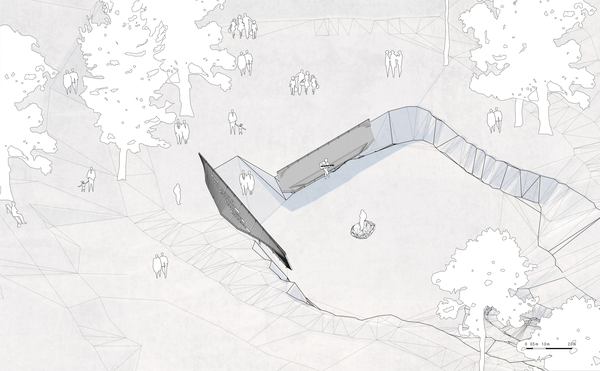

场所感与建筑画表达俱佳的另一个作品,还有位于智利、由 Valentina Ceballos Fuentealba 设计的 Laguna del Toro Memorial(图 102~106)。

当然,最后收尾的一定要特别一些。虽然现在还只是云养猫,但是如果哪天一夜暴富了,我一定会找这家事务所设计一个一样好玩儿的 Cat Café——随便设计 Knowhere Studio 作品,上海田子坊 Cat Café TRYST(图 107~110)。毕竟,喵星人是万能的。

祝大家新的一年有猫有狗,^(* ̄(oo) ̄)^事如意。

司空白 out。

注 1:The Skyscraper Center

引用图片:

图 1 & 10:"Norra Tornen / OMA | Reinier de Graaf" 08 Nov 2018.ArchDaily. Accessed1 Jan 2019. <https://www.archdaily.com/905500/norra-tornen-oma-reinier-de-graaf/> ISSN 0719-8884

图 2 & 11:"79&PARK / BIG" 08 Nov 2018.ArchDaily. Accessed1 Jan 2019. <https://www.archdaily.com/905534/79-and-park-big/> ISSN 0719-8884

图 3 & 12:"Homes for All - Dortheavej Residence / Bjarke Ingels Group / Bjarke Ingels Group" 08 Oct 2018.ArchDaily. Accessed1 Jan 2019. <https://www.archdaily.com/903495/homes-for-all-dortheavej-residence-bjarke-ingels-group/> ISSN 0719-8884

图 4:BIG's pixelated complex of "peaks and valleys" for Toronto gains approval

图 5,7~8:"Future Towers / MVRDV" 29 Nov 2018.ArchDaily. Accessed1 Jan 2019. <https://www.archdaily.com/906774/future-towers-mvrdv/> ISSN 0719-8884

图 6 & 9:Aires Mateus . AAVP

图 13:韩爽. "北京中信大厦 (中国尊) 进入施工最后阶段,KPF 首次公开建造全过程" 23 10 月 2018.ArchDaily. Accesed1 1 月 2019. <https://www.archdaily.cn/cn/904306/bei-jing-zhong-xin-da-sha-zhong-guo-zun-jin-ru-shi-gong-zui-hou-jie-duan-kpfshou-ci-gong-kai-jian-zao-quan-guo-cheng>

图 14:392.5 米:深圳湾第一高楼“春笋”完成塔尖合拢 - 观点地产网

图 15~17:"Morpheus Hotel / Zaha Hadid Architects" 14 Jun 2018.ArchDaily. Accessed1 Jan 2019. <https://www.archdaily.com/896433/morpheus-hotel-zaha-hadid-architects/> ISSN 0719-8884

图 18:"520 West 28th / Zaha Hadid Architects" 30 Mar 2018.ArchDaily. Accessed1 Jan 2019. <https://www.archdaily.com/891620/520-west-28th-zaha-hadid-architects/> ISSN 0719-8884

图 19:"Nanjing International Youth Cultural Centre / Zaha Hadid Architects" 04 Dec 2018.ArchDaily. Accessed1 Jan 2019. <https://www.archdaily.com/907145/nanjing-international-youth-cultural-centre-zaha-hadid-architects/> ISSN 0719-8884

图 20:Niall Patrick Walsh. "Inside the Extraordinary 190m Atrium (World Tallest) Designed by Zaha Hadid Architects" 02 Nov 2018.ArchDaily. Accessed1 Jan 2019. <https://www.archdaily.com/905123/inside-the-extraordinary-190m-atrium-world-tallest-designed-by-zaha-hadid-architects/> ISSN 0719-8884

图 21~22:"Scotts Tower / UNStudio" 10 Dec 2018.ArchDaily. Accessed1 Jan 2019. <https://www.archdaily.com/907120/scotts-tower-unstudio/> ISSN 0719-8884

图 23~24:"V on Shenton / UNStudio" 12 Dec 2018.ArchDaily. Accessed1 Jan 2019. <https://www.archdaily.com/907116/v-on-shenton-unstudio/> ISSN 0719-8884

图 25:"DUO Twin Towers / Büro Ole Scheeren" 07 Mar 2018.ArchDaily. Accessed1 Jan 2019. <https://www.archdaily.com/890312/duo-twin-towers-buro-ole-scheeren/> ISSN 0719-8884

图 26~27:Patrick Lynch. "Büro Ole Scheeren's MahaNakhon Tower, Photographed by Hufton + Crow" 25 May 2017.ArchDaily. Accessed1 Jan 2019. <https://www.archdaily.com/872195/buro-ole-scheerens-mahanakhon-tower-photographed-by-hufton-plus-crow/> ISSN 0719-8884

图 28:"Guardian Art Center in Beijing / Büro Ole Scheeren" 24 Jan 2018.ArchDaily. Accessed1 Jan 2019. <https://www.archdaily.com/887675/guardian-art-center-in-beijing-buro-ole-scheeren/> ISSN 0719-8884

图 29~39:"Loba House / Pezo von Ellrichshausen" [Casa Loba / Pezo von Ellrichshausen] 02 Apr 2018.ArchDaily. (Trans. Santibañez, Danae) Accessed1 Jan 2019. <https://www.archdaily.com/891760/loba-house-pezo-von-ellrichshausen/> ISSN 0719-8884

图 40~45:"House in Miyamoto / Tato Architects" 06 Mar 2018.ArchDaily. Accessed1 Jan 2019. <https://www.archdaily.com/890199/house-in-miyamoto-tato-architects/> ISSN 0719-8884

图 46,48~49:House Close to the Great Wall, China by Jin Lei - 谷德设计网

图 47,50~51:一家人的城与乡:宋宅 / 张雷联合建筑事务所 - 有方

图 52~53:"Qatar National Library / OMA" 17 Apr 2018.ArchDaily. Accessed1 Jan 2019. <https://www.archdaily.com/892727/qatar-national-library-oma/> ISSN 0719-8884

图 54~57:"Coal Drops Yard / Heatherwick Studio" 26 Oct 2018.ArchDaily. Accessed1 Jan 2019. <https://www.archdaily.com/904676/coal-drops-yard-heatherwick-studio/> ISSN 0719-8884

图 58~65:Niall Patrick Walsh. "MAD Architects Begin Construction on Floating Kindergarten above Historic Beijing Courtyard" 13 Nov 2018.ArchDaily. Accessed1 Jan 2019. <https://www.archdaily.com/905754/mad-architects-begin-construction-on-floating-kindergarten-above-historic-beijing-courtyard/> ISSN 0719-8884

图 66~72:"House for Architectural Heritage / Noura Al Sayeh & Leopold Banchini Architects" 26 Dec 2018.ArchDaily. Accessed1 Jan 2019. <https://www.archdaily.com/908265/house-for-architectural-heritage-noura-al-sayeh-and-leopold-banchini-architects/> ISSN 0719-8884

图 73:A Tribute to Roman Food Inside Amazon’s Spheres

图 74,77~78:NBBJ completes "vertical campus" for Tencent's headquarters in Shenzhen

图 75~76:Plant-filled spheres open at Amazon headquarters in Seattle

图 79~85:"长春水文化生态园 / 水石设计" [Changchun Culture of Water Ecology Park / W&R GROUP] 17 12 月 2018.ArchDaily. Accesed1 1 月 2019. <https://www.archdaily.cn/cn/907414/chang-chun-shui-wen-hua-sheng-tai-yuan-shui-shi-she-ji>

图 86~89:"北京 Chao 巢酒店 / gmp Architects" [Chao Hotel Beijing / gmp Architects] 19 8 月 2018.ArchDaily. Accesed1 1 月 2019. <https://www.archdaily.cn/cn/900374/bei-jing-chaochao-jiu-dian-gmp-architects>

图 90~92:"Dalsland Cabin 2.0 / Jim Brunnestom, Magnus Hellum and Hampus Berndtson" 09 Aug 2018.ArchDaily. Accessed1 Jan 2019. <https://www.archdaily.com/899815/dalsland-cabin-jim-brunnestom/> ISSN 0719-8884

图 93~95:""Dômes Charlevoix" Eco-Luxurious Accommodations / Bourgeois / Lechasseur architectes" 09 Nov 2018.ArchDaily. Accessed1 Jan 2019. <https://www.archdaily.com/905512/domes-charlevoix-eco-luxurious-accommodations-bourgeois-lechasseur-architectes/> ISSN 0719-8884

图 96~101:"Viaticus Pavilion / Atelier JQTS" [Viaticus Pavilion / Atelier JQTS] 07 Sep 2018.ArchDaily. Accessed1 Jan 2019. <https://www.archdaily.com/901354/viaticus-pavilion-atelier-jqts/> ISSN 0719-8884

图 102~106:"Laguna del Toro Memorial / Valentina Ceballos Fuentealba" [Memorial Laguna del Toro / Valentina Ceballos Fuentealba] 11 Dec 2018.ArchDaily. Accessed1 Jan 2019. <https://www.archdaily.com/907409/laguna-del-toro-memorial-valentina-ceballos-fuentealba/> ISSN 0719-8884

图 107~110:"Cat Café TRYST / Knowhere Studio" 06 Nov 2018. ArchDaily. Accessed1 Jan 2019. <https://www.archdaily.com/904899/cat-cafe-tryst-knowhere-studio/> ISSN 0719-8884