在震后数月,108个婴孩在罗汉寺次第出生。

四川人喜欢喊孩子「幺幺」,「我的幺儿」。他们把除了「枝枝花」和「恩特儿」之外仅剩的肉麻和无限柔弱给了自己的孩子。幺幺,适用所有孩子,不管排行不管年龄。

和罗汉寺里悲喜交加的新妈妈们不同,在倒塌的校舍废墟和孩子们的遗体边体会生命至暗时刻的母亲们是大多数。

他们每一个都是母亲的幺儿。刘莉甚至带着女儿胡慧珊的乳牙和脐带在废墟边寻找女儿的遗物。地震后,女儿所在的班级只剩一半孩子。她多方打听找到了孩子同桌的男孩。

男孩告诉她,同桌胡慧珊被压得最深,「一开始都还听得见她的声音,她说我一定要坚强,一定要活下去,要去找我爸爸妈妈……结果过了半个多小时,她就说我坚持不下去了,我睡一会儿,等我妈妈来救我。」

自那以后的几个月,每到下午两点多,刘莉就会去学校遗址边呆着。5月28日,以志愿者身份多次前往聚源中学的建筑师刘家琨,在现场遇到了这对夫妇。

他回忆,「是刘莉珍藏女儿脐带乳牙的那份细微具体和胡明的坚强骄傲紧紧抓住了我。特别是她妈妈,我知道一个父母要保存这些东西,保存十多年,她有多么的爱她」。

等几天后再来到聚源中学时,刘家琨发现他们已经住进了救灾帐篷。他总想给他们做点什么,而自己碰巧就是个建筑师,只有修房子是最擅长的事情。他想给那个女孩修一个个人纪念馆,又犹疑「在这种很严酷的,这种大的状态下面,去给一个小孩修一个纪念馆,是不是有点诗情画意。」

说完想法,他不敢看刘莉,没想到刘莉一下给他跪下了。

十年过去了,那座小小的水泥灰色纪念馆,被四周草木日深的竹林、紫荆和银杏拢在其中。深浅不一的青苔长在通往小屋的石板、纪念馆的屋顶以及地面的红砖上。

在建川博物馆门票背面的地图上,没有关于这座纪念馆的标注。路边岔口也没有任何标识和导览提示。参观完「猪坚强」圈舍的学生和老人如潮汐般不停地笑闹经过,很少有人能穿过眼前那一大片重重叠叠的嫩绿、深绿、墨绿,发现那扇透出粉色灯光的门窗。

纪念馆的外观就像灾区曾经最常见的小型救灾帐篷。从门窗看进去,四面墙上挂着女孩胡慧珊的照片、网球拍、围巾、奖状,摆着她的玩具、水杯、写字台、凳子、水桶和一双红色的帆布鞋。

墙上还有画家何多苓用铅笔为胡慧姗画的一幅素描,以及诗人翟永明为她写的诗:「但愿我从未出生/从未被纪念/从未被母亲抱在怀里」。

门前有一棵桂花树,是2009年5月「胡慧姗纪念馆」建成时,刘莉要求种的。那是一棵金桂。「因为在母亲刘莉心里,女儿是最金贵的。」

十年过去,树已亭亭如盖矣。

刘家琨不知道自己修建的这个小小纪念馆是不是世界上最小的纪念馆。

「我不讨厌象征,但我讨厌宏大的、政治性的象征。我觉得这个纪念馆是对个体生命的象征,而生命是超越政治的。归根结底,这只是对一个少女的忆念,以及一双悲伤父母的奋力生活。」

胡慧姗纪念馆 图源网络

又一个5月,成都通往汶川的公路边,月季又开了。几十枝深红色、碗口大的花朵簇在一块儿,热烈得就像没有下一个夏天。

或许是因为川西的温度和雨水过于吝啬,此地的植物总是生长得奋力和烂漫。比如,别处顶多能盖满墙头的金银花,在这里可以一路攀爬上七八米高的老核桃树。

在中国,大概没有一个地方像北川、汶川一样,处处充满生和死、新和旧的并列。每个人都在奋力且本能地消化那场巨大地下能量爆发后带来的一切变化。在剧烈的对照里,当初那些尖利的轮廓、线条,刺激的场景和变化,有的在十年的跨度里缓缓地被时间和日常生活本身吸收。而有的,永远不会了。

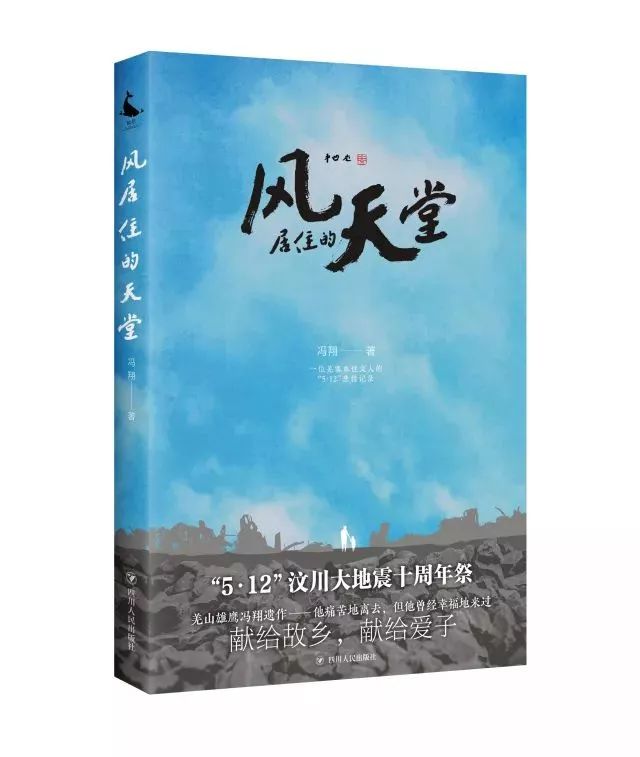

从4月中旬到5月初,成都一家大型医药公司的总经理冯飞都在张罗弟弟冯翔的作品再版研讨会。

两人是出生在北川大山里的一对双胞胎,四川人叫他们「双双」。哥哥是大双,弟弟是小双。如果弟弟冯翔还活着的话,今年也和冯飞一样,42岁了。

在大地震中,他失去了自己的儿子和另外六位亲人。2009年4月20日,冯翔被家人发现在绵阳的住所卧室内自杀离世。前一年6月,因为能力和表现突出,冯翔以非公务员身份被破格提拔为中共北川羌族自治县县委宣传部副部长。

本质上是个文人的弟弟冯翔离开后,社会身份为商人的哥哥冯飞进入人生最艰难的时光。在冯飞离开一年后,南方都市报的一篇深度报道曾在追溯兄弟两人的生命轨迹时将二人称为「纯粹者与适应者」。

「命运是很神奇的」。冯飞回忆,5月12日那天,正好是冯翔要启程去山里一个废弃木材加工厂封闭写作的日子。那之前,他拿到了县委给他的3万元创作经费,以资助他完成羌族史诗小说《策马羌寨》。

那天中午吃了饭,冯翔的儿子冯翰墨说自己今天不想去学校上课。临走前,孩子还用餐巾纸折了小白花撒在妈妈的头上。冯翔觉得很生气,因为不吉利,就批评了孩子。

谁知道送他去封闭写作的车还没有开动,地震来了。冯翰墨和北川整整一代的少年都被埋在了县城下面。他用来写作的电脑和十几万字的小说初稿都埋在了地下。尽管后来在哥哥冯飞的邮箱里幸运找到了备份,但儿子的离开和灾后突击提拔后忙碌高压的生活,还是带走了哥哥冯飞眼中纯粹敏感的弟弟。

冯翔离开以后,冯飞有8年时间,「从内心深处割断了与北川的所有联系。」

「也就说基本上8年,我基本上不到北川县城去,基本上不和他原来的同事和朋友去联系,因为我觉得这样对我或者对别人都是一种伤害。」

开始两年,他得了抑郁症,也曾想自杀。很多人,包括父母都很难理解他和弟弟的情感联结。

「我们跟很多人不一样,我和冯翔我们是孪生兄弟,而且从医学角度来讲,我们是同卵双胞胎,我们的样子,我们的性格,我们的爱好……包括很多人看到我就讲,冯翔没有走,因为我们两个太像了。凡是认识冯翔的人,基本都会这样反应。」

两年前,冯飞开始回北川,很多人看到他就像看到冯翔了一样震惊。

去年,他到浙江大学和北川合办的民营企业家创新培训班。吃饭的时候就发现有人对他指指点点。「后来他们就过来找我,很客气地问:兄弟你好,我向你打听一个事。」

他说:「不用打听了,我是冯翔的哥。」

「他一把就抱住我,你是冯翔的哥。我说是。然后我们交换电话号码,存进去我才发现原来这个人的电话号码一直在我手机里面,有可能十年前、更早前我们就认识,但是我一直切断了所有联系。他说在追悼会以后,他就从来没看见我。」

父亲不理解冯飞为什么要一直去做一些事情,包括给冯翔出书。他老说「大娃,小娃他走了,你不去动这些事了嘛,费精费神,他已经死了。」

但在殡仪馆见弟弟最后一面,看到他躺在里面,冯飞觉得自己的生命有一部分也死掉了。他曾经送过弟弟房子,车,衣服,电脑。弟弟走后,房子没有出租,车子也舍不得卖掉。

冯翔遗作

在冯翔离开后的9年里,冯飞通过一次次的回溯和比较,对不仅仅是弟弟的个体冯翔,有了更深广的认识。

和冯飞一样,许多幸存者在逝者身后的岁月,艰难、缓慢的寻找、爬梳、拼凑关于故人的回忆。这是记忆,也是为了忘却的记忆。

2017年5月11日,地震九周年前一天。北川女孩张丹玥在通过微博@逝者如斯夫发布了一则寻人启事:

「我的妈妈,2008年5月12日因地震去世,去世时39岁。她叫彭建,是北川中学高中部的政治老师兼班主任,地震发生时正在高二(5)班上政治课。我想找到当时在她那间教室上课的学生(听说那个班仅幸存20多人),给我描述一下他们见我妈妈的最后时刻。

地震后只有部分北川中学老师的事迹被新闻报道,而我找不到任何关于我妈妈的新闻……我想让大家知道,北川中学不仅有那些新闻上搜得到的老师,北川中学在地震中共遇难40位老师,他们也该被记住,不该被忘记。」

微博发出12个小时后,第一个知情人出现了。他就是北川中学被营救后高位截肢的代国宏。

据新京报报道,代国宏「从成都赶到南充,向张丹玥还原了彭建生命的最后一刻——地震来了,地板裂开口子,彭建掉了下去,再没声音,死时没有痛苦。」

母亲彭建离开时,张丹玥只有11岁。地震4日后,她的父亲才凭借鞋子认出了母亲的遗体。但女儿没能见到母亲最后一面。这成为她心中多年的遗憾。

「九年了…距离妈妈离开已经九年了,同时失去了三位至亲,我就这样寂寞地从11岁长到了20岁。」

父亲再婚后,张丹玥被送到舅舅家,在那里度过了青春时光。没有母亲的陪伴,她「自残、厌学、被孤立、和男生打架,然后一个人躲在角落偷偷地哭。」

而开车赶来为她拼凑母亲生前记忆碎片的代国宏,在废墟下被埋了50多个小时。一年后,他在医生建议下学习游泳。2010年,代国宏在全国残疾人游泳锦标赛上获得百米蛙泳冠军和百米仰泳季军。在水里,不需要轮椅,不需要拐杖,他觉得又获得了一些自由。

少年们在各自的生命课题里艰难成长,忽而,就到了青年。和代国宏一样开始使用轮椅的郑海洋,已经充分接受了自己变故后的身体。

震后在重庆住院,第一次可以坐轮椅出去的时候,有小孩会说,「这个哥哥怎么没有腿呀?」那时的郑海洋觉得「莫名其妙」。

「现在,一点顾忌都没有了,甚至我穿假肢在人多的步行街走路,我把两条腿都露出来,会有超级多的人看,我都觉得这有什么呀。我觉得其实我穿了假肢那个样子看着还挺酷的,很有金属感。」

他二伯父家在地震中失去了女儿。后来新生的小孩,也会很奇怪地问郑海洋,「你怎么没有腿呀怎么怎么样,就是小孩。以前也不会跟他讲很多,现在他慢慢慢慢长大了,四五岁的时候,我也会开始给他慢慢慢慢讲。讲地震,讲为什么失去腿呀,讲他还有一个姐姐呀,我都会讲这些东西。」

而张丹玥会关注每一个重大的灾难和世故。据新京报报道,「2015年6月的‘东方之星沉船事件’,她能说出每一个死难者的故事。同年发生的‘天津大爆炸’,官方公布的每一个死者,她都去搜索了他们的名字。」

每个幸存并痛苦着的孩子,都在以自己最大的能量回应着意外带来的巨大黑暗和匮乏。

4月27日,离汶川地震十周年不到半月了,张丹玥在夜里11点11分发了一条朋友圈:「睡前看看日历,还有半个月又到不愿回想的那天。时间过得真快啊,成长途中总是会受委屈,但是我会越来越勇敢,会努力地像野草一样野蛮生长……在今天脆弱一回吧,我好想你们呀,来我梦里陪陪我吧……」

张丹玥在节目《听我说》表达对母亲的思念

时间永是流驶。

冯翔也总在四五月来到哥哥冯飞的梦里。这个五月,刘莉则基本上在医院里输液度过。

十年过去,刘莉有了第二个女儿。9岁的胡慧恩和父母一起给姐姐扫墓。妈妈输液回来吃完饭,她自觉地去厨房洗碗。

《回家》中的程林祥夫妇几年前也生了一个儿子。孩子带来一些改变,「大人话也要多一些,没有这个孩子,话就少了。」

从罗汉寺出月子离开后,张国凤的生活慢慢地平息下来。孩子快读一年级的时候,张国凤把家从城中心的位置搬到了罗汉寺的对面,「挨着罗汉寺住。」

「孩子有空的时候,做完作业的时候,可以去罗汉寺的后院去喂喂小鱼。平时他过生日的时候,还有春节过年的时候,我们都会去放放生,然后到罗汉寺,为当时帮助过我们人的上香,祈福。」

大概从3岁起,不管孩子是否听得懂,杨国凤都会跟他讲「512是什么情况,今天是什么日子。《唐山大地震》拍出来了,我就让他看,每一年给他放一次。二年级的时候他看哭了,然后他就过来抱着我,妈妈,辛苦你了」。

每年5月12日,108个家庭都会尽量去罗汉寺聚会。他们还有一个微信群,群名叫108罗汉娃。

2011年5月7日,罗汉寺出生的娃娃回到罗汉寺集体过生日。为感恩,家长们送了一件袈裟给素全。袈裟由108块取自孩子出生时的襁褓和衣物连缀补纳而成。

相比孩子们,成年人的震后余生没有那么多的高光时刻。

我们是在同李小萌的电话采访中,才得知朱元荣老人已在6年前去世。在2010金话筒颁奖晚会上,时隔两年半的时间,李小萌再一次见到了朱元荣。她把自己那天获得的金话筒奖杯转赠给了老人。在晚会现场的聊天中,他说生活过得一般化,问缺钱么,他说还是缺的。在李小萌从业15年中,「朱大爷是被问及最多的,或者说,是唯一被不断问及的。」晚会之后,她带老人在北京玩了一圈,去了天安门,吃了便宜坊的烤鸭。老人的儿媳妇跟李小萌的前同事说,那个金话筒奖杯他一直就在自己老房子卧室的桌子上摆着。

老人去世的消息,是李小萌过去的一个同事了解后告诉她的。「她说她觉得我需要知道,她觉得我作为为这件事情付出过情感的人应该知道一个结局。」

「我们曾经有过非常偶然的相遇,然后可能再也不大会有特别多的联络。又是因为汶川地震的所谓纪念日,我又得到他最新的消息,这就是一个人生的过程吧。」李小萌说。

在带亡妻回家后,一直被持续关注的吴加芳,则度过了较为戏剧化的十年。

2008年11月18日,吴加芳与认识仅9天的老乡刘如蓉闪婚。2010年7月,两人经法院调解离婚。

知道他结婚的消息后,许多人感到「爱情神话」的破灭,「就在网上骂我是负心汉。」后来,「又听见很多人说我背老婆的事是假的,说是石华琼屋里的人逼我去背的。」

吴加芳不解,「地震后死了男人或女人,后来又结婚的,还不是有很多。我吴加芳和他们一样,都在地震中丧偶,我结婚为什么就要骂我?」在接受《成都商报》的采访中,他回应。

闪婚又离婚后,他继续受到非议。之后他做过私家侦探。后又回到老家。现在是绵竹市一家工地的泥瓦工人。

这些年的经历,让吴加芳觉得又经历了一场「大地震」,「一想起来就觉得脑壳痛。我就只有安慰自己,我还是上过电视坐过飞机的,如果真的要让我选择,我还是想成为那个没坐过飞机的农民。地震的时候,如果不是被拍到了那张照片,我不会出名,也就不会有后来的事情。」

受到非议的不只吴加芳。

冯飞回忆,十年里,也有人对冯翔的死,「嗤之以鼻,说瓜娃子,傻子,提升县委宣传部副部长,当官了,居然走了,脑袋有问题。还有人讲,别人家死的人比你死得多吧,别人都能活下来,你不能活下来……」

也有很多人在冯翔身后跟冯飞讲,「你是冯翔的哥,我们要感谢冯翔。为什么,正因为冯翔的事,我们灾区干部的工作压力、心理压力才被真正地被上级关注。所以冯翔对我们来说是英雄,他敢死,我们不敢死,很多人跟我这样讲过。」

冯飞觉得自己很多时候受的尊重,受的礼遇,都是因为冯翔。他觉得冯翔是一个「接头暗号」,只要能说出「冯翔这个接头暗号,我们就是一个道上的人。」

在很多时刻,哥哥冯飞会感觉到弟弟冯翔与他一体同在。「我们本来是一体的。在妈妈肚子里我们俩就是头碰头,脚挨脚,亲亲密密在一起。」

冯飞不只说过一次:冯翔一半在人间,一半在天堂。

「为什么呢?也相当于我一半在人间,一半在天堂,我们是孪生兄弟,他带走了一半,我这里还有一半。」

或许对每一个幸存者和逝者来说,都是「一半」和「一半」。

绝望有时,熹微有时。覆盖有时,回望有时。在时间无涯的荒野里,唯以废墟之上的野草和青苔,「在明与暗,生与死,过去与未来之际,献友与仇,人与兽,爱者与不爱者之前作证。」