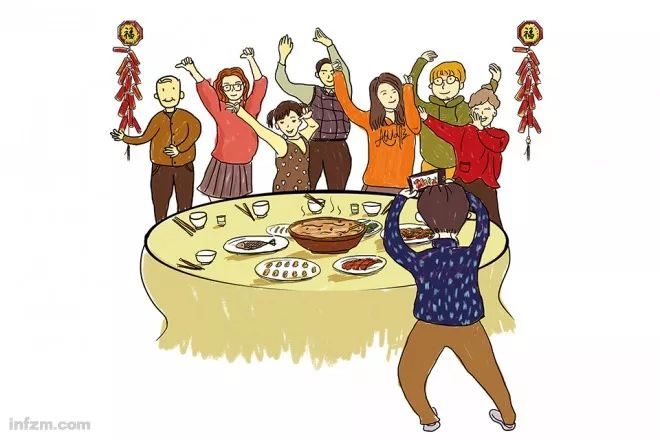

▲在我这个90后的带动下,用手机App录制短视频成了春节新宠,全家齐上阵跳起“魔性”舞蹈。(梁淑怡/图)

全文共2716字,阅读大约需要6分钟。

本文首发于南方周末

研究生刚毕业,工作还不满半年的我总以为,自己还是个能穿着粉红色运动卫衣,和侄子、侄女们玩成一片的宝宝。但春节才不到三天,我妈至少用肯定、疑问、感叹等5种句式反复询问我:“你会不会成为剩女?”

每次说起,她总是一脸担忧:“当年你姐姐跟你现在一样大,家里人还带着照片去广场上给她相亲呢,妈妈可不想去呀。”

我只好一边立下军令状:“今年一定完成任务!”一边在心底默默吐槽:才刚25岁的我到底是从哪一步开始出错的?

过年回家之前,在老爸对男子偶像团体莫名其妙的强烈不满中,我先溜去看了一场演唱会。

走出浪漫的蓝色星光海洋,走进汹涌的退场人潮,“黄粱一梦”约会过后的幸福感与心碎声反复碾过心头:我的春节假期结束了。在遥远故乡等待我的,会是一场大型亲友催婚尬聊“修罗场”。

其实,比起那些没有离开家乡的同龄朋友,我跟父母的关系反而更加亲密。

高考后,从北京再到广州,我独自在异乡生活七年了。每年在家陪伴父母的时间不过个把月,作为独生女,我总能享受几天衣来伸手、饭来张口,连水果都摆盘削好端到嘴边的贵宾式待遇。

多年经验教会我一条人生哲学:亲子关系和睦的关键在于——抓准“战争”爆发前的时机,迅速打包走人。

跟爸妈做网友的用户体验其实挺好。网络和智能手机的普及,提供了一种使距离产生美的万能滤镜,为亲子关系的拓展提供了强有力的想象力。

比如每月发工资都给妈妈的支付宝转账;为她开通视频网站的会员、推荐热门电视剧;分享App红包和共享单车的免费骑行卡;随时在家庭微信群里分享近况、每周至少三次视频聊天,努力将时长控制在20分钟内、催婚模式启动前结束电话。

但在面对面时,这种模式还是不可避免地启动了。

在我的家乡天津,大年初二也被称为“姑爷节”,出嫁的女儿要在这一天带着丈夫和孩子回娘家。招架不住亲友的轮番盘问,插不进已婚媳妇们谈论公婆的话题,我只好挂着尴尬而不失礼貌的微笑从饭桌上落荒而逃。

唯一稍显体面的归处,大抵是陪着熊孩子们疯玩一整天。

三个去年还沉迷于贴图自拍的00后小美女们,今年就成了“抖音”达人。看着我陪着孩子们拍视频学跳舞,忙得晕头转向,姐姐安慰地说了句:“等你结婚就解放了。”

然而与其说解放,倒不如说是要陷入一个更艰难的轮回。看着姐姐们“偷得浮生半日闲”的满眼笑意,就知道过年带孩子可比上班累多了。想做个安安静静的小仙女,就这么不容易?

饭桌上,姐姐讲起她们这辈年轻父母教育孩子,得向我爸妈学习:省吃俭用、周末轮流陪送课外班、上大学读研花了不少钱……二十多年尽心竭力。

也不知道是被哪句话戳中泪点,我妈当场就掉出了几颗豆大的眼泪,我也受到了惊吓,只好抱着她开玩笑地说,别心疼钱,闺女已经工作了。

然而温情的小插曲总是太短暂。我妈的话题永远精准地起承转“催婚”,她擦着眼泪说:“孩子自己打拼不容易,我们也帮不上,现在工作稳定了,就希望她嫁个好人家。”

说实话,我能理解我妈的心情。

知道我一个人找房子、搬家,过生日也独自在家写稿,她心疼着柔声祝福:“希望女儿不要再一个人了。”

作为全家的最高学历拥有者,我足够养活自己,对目前走南闯北的记者生活甘之如饴。但在父母眼中,那个能与采访对象斗智斗勇的女记者,始终是他们仍需照顾却没在身边的乖小孩。

而我梦想的,显然是更加独立的人格与自由的生活。年龄越大,踏足过的国家、城市越多,越有一种成为“a citizen of the world(世界公民)”的优越感。

互联网的便利性,重塑了物理意义上的距离,更改变了乡愁的意义。它时常令人产生一种错觉:既然每天都能“见面”,过年回老家又有什么所谓?

但是,就在演唱会结束后不久,我被回家的念头突然击中。

妈妈语焉不详地让我给她的同事买上一份年礼,我这才知道,当我在演唱会现场跟着偶像一起唱歌跳舞时,妈妈正因为流感,上吐下泻发着高烧,连口热水都没喝到。

当天爸爸晚班不在家,妈妈不小心摔碎了水银温度计,只好打电话请同事夫妇来家里帮忙。这一天,写岳父因流感去世的《流感下的北京中年》一文刷屏,我第一次希望疾驰回家的列车再快一点,还希望尽快调动工作地点,能够随时赶到爸妈身边。

这几年,老家传来的好消息,大多与同学、朋友的婚讯有关,隐形的群体性压力日渐沉重地在头顶笼罩。

总听爸妈说,谁家新婚夫妻小日子过得红红火火。但从身边小伙伴们筹备婚礼、智斗婆婆、跟着丈夫返乡过年,甚至初为人母的总体反馈来看,幸福归幸福,婚姻所带来的疲惫与无所适从也远远超出想象。

同班的闺蜜说,结婚后,她跟老公除了每晚睡在一张床上,日子就是各过各的。俩人早出晚归各自解决一日三餐,周末则去父母家蹭饭。除了早点儿生孩子完成人生大事,已然没啥其他期盼。

而那些更早生了孩子的同学,要么把宝宝交给祖辈照料当起甩手掌柜;要么赋闲在家做全职太太,追着孩子穿衣服、喂饭、上厕所忙得鸡飞狗跳,前一天还吵着要减肥恢复身材,后一天又开始计划筹备二胎。

单身贵族的另一番乐趣,大概就是还有资本站在围城之外,听着这些故事当笑谈。2017年,因为产妇跳楼事件,讲妇产科故事的纪录片《生门》着实火了一把,在适婚女性的姐妹圈子里,“恐婚恐育”的情绪日趋蔓延。

哥哥说,每次嫂子“脑子一热”想生二胎,他都吓得要赶紧拦下这念头。幼儿园的虐童恐慌、家委会攀比的拼爹压力、课外辅导的高昂费用、升学就业娶媳妇……单拎哪一项都够这个四岁男童的老爸喝上一壶。

2018年元旦,全民晒18岁的照片背后,是90后已经全部成年的感慨。有统计显示,预计到2020年,中国老年人口达到2.48亿,我们这一代90后还得扛着平均一个青壮年供养6位老人的重压。“生个孩子”,真不能草率地决定。

很多次听好朋友谈起,如果不生孩子,我们工作赚钱追偶像,环游世界到老了就住进养老院,不知道有多潇洒。找个人搭伙过日子还得生儿育女,真的有必要么?

然而这些“离经叛道”的想法只能想想,最后还得听母亲大人一锤定音:为了自己潇洒玩乐就不生孩子,“太自私了”。

在我看来,婚育与否完全在于个人选择,除了不能为国家拉动内需促进消费,为严重老龄化的社会结构补充青壮劳动力外,没有触犯任何人的利益,与自私没有半毛钱关系。

但与观念传统的父母做这种无谓的争论毫无意义,也并不是所有人都能拥有对抗世俗观念的信念与勇气。作为已经无奈被联合国纳入“中年人”范畴的90后,一年一度的大型家族尬聊催婚现场势必将持续上演。

而且在可预见的将来,我也必将沦为芸芸众生中的一员,刚分手的闺蜜半年被家里安排了四次相亲就是真实写照。我还算幸运,因为工作性质,属于被家人“逮不到”的那种,不想给“斯人若彩虹,遇上方有知”的期盼打折,只能在遇到合适姻缘之前,努力对自己更好一点。

于是,中年少女的机智决定是:明年,如果还是孑然一身,我要筹备一份逃跑计划,春节出去旅行,嗯,就从今天开始攒钱。

一年一度,回乡过年后的“我”又与你相见。拥抱亲情的“我”,卸下在外的一切武装,以儿女与记者的双重视角,感悟生活冷暖与时代脉动:

70后的“我”,以合乎期待的习俗办完了母亲的丧事,方能独自一人涕零;80后的“我”,父母坚守传统信仰,只为游子回家时还能寻回儿时的年味;90后的“我”,试图逃离逼婚的恐惧,又渴望“疾驰回家的列车再快一些”……

此刻的“我”和你一样步履不停,为梦想,更为下一次更好地回家。