文 | 顺手牵猴

一份过期的《伦敦书评》里,有一篇当红公知齐泽克的文章,聊的是欧洲地缘政治当中,英法德之间的三国杀——德国出了问题抱怨法国人,法国有啥不妥,就爱怪到英国人头上,而英国只要遇到不顺,则有德国人当他们的心理拳击沙袋。做为拉康学派的高徒,他这回仍在心理层面开聊,并落实到一个象征物,也就是坐便器。

大家或许曾经留意过,英法德三国的抽水马桶,形制是不一样的。世界上最常用的一款,就是所谓英式,我们家里的卫生间——由于百余年来英美的强势存在——装的都是这种,排泄物半隐半露,比较折中。德式的特点是事后内容全都明摆着,就像随时要做化验,而且不便冲洗。本人最怕德国两件事,一是给多少小费要明讲,再就是上厕所。难怪他们重修国会大厦,也选了个顶着透明圆罩的方案。法式与此相反,所有东西全都全部落洞消失,而且设计很不标准化。笔者曾在法国不止一个地方,遇到便后不会冲水的尴尬。

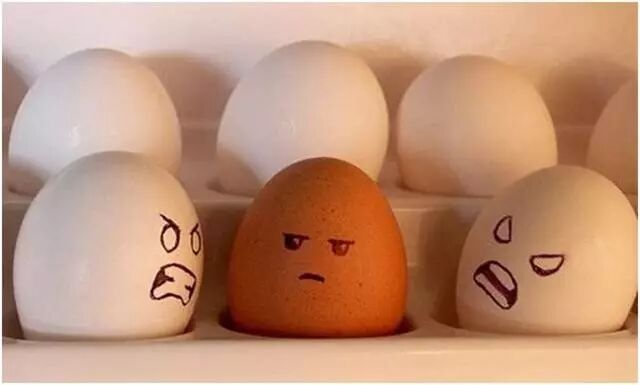

这些差异,每时每刻都在制造不同人群之间的刻板成见,进而固化彼此之间所谓的区隔。这些差异,我们看到了,也记住了,然后当仁不让地蔑视几眼。但我们却极少探究这些差异的来历,也不关心任何显而易见的变化。比如德国人在马桶方面正在靠拢主流,那种屎尿大展的款式,已经开始少见。

国家间的偏见,却并未因此减少,其中不少我们已经耳熟能详。比如说意大利人爱撒谎。至少本人有限的旅行及其他交往经验,却指向了完全相反的事实,至少不比那些浪漫国度、战斗民族之类的胡扯更靠谱。再说我们老中,好些老外一会儿说我们是用不着喘气的经济动物,一会儿又说我们都是麻将选手,不知道还能更矛盾不能。而我们自己也会借用西方种族主义的视角,褒贬日本人的身高比例。曾经听说挪威独立前有句老话,骂宗主国瑞典男人记性太长,JJ太短。这些鬼话能信吗?

多年前在北京一个会上,见到一个来自内地的特异功能大师,及其家乡的两位地方干部。在场还有若干媒体人,鉴赏马戏团猴子一样打量他们。大师一行希望通过媒体呼吁,得到有关方面重视,获得进京机会。其中一位小白脸慷慨激昂地说,我们必须把特异功能变成发展自强的手段,否则就要沦为劣等民族。话音未落,有个西方通讯社的记者,操着地道的京片子,一脸不屑地问:“什么叫劣等民族?”在场双方,一头是愚蠢的反动观念,另一头是反歧视的歧视,让你没话可说。

成见始于交往的发生,以及差异的存在。比如哪天真有外星智能生命,闯到我们的星球,这场遭遇或许有两种结果:一是我们强过他们,于是把这些入侵者圈禁起来,当做实验室老鼠,或是拿到动物园展出;二是他们强于我们,做为殖民者剥夺我们的资源,其中有些我们甚至还没意识到可资利用,并把我们的某些成员带回老家,驯养成宠物。

鉴于情况是他们找到我们门上,而不是相反,所以第一种情况可能性更大。上中学那阵,国际新闻曾经报导美国宇航局,将一具名叫“航行者”号的探测器,发射到太空后,一路驶向太阳系外缘,同时播放各种地球人类的信号,其中包括格伦·古尔德弹奏《平均律》中的一段赋格,以期得到外星人回应,但至今无果。这也证明我们确有愿望,但尚无能力。

前面的情节设定,应该和笔者的中国背景不无关联。毕竟我们不是主动加入外部世界的,对面外来者,难免有种受气包似的心理定势。更年轻的一代人或许有所不同,毕竟一切都随时间而变。歧视之所以荒谬的原因之一,就是它来自偏见,是对原本属于历史性的局部现象,进行本质化的全称描述,而且经常背离我们的实际经验。

星期五学会了鲁滨逊的语言、规矩和穿戴,因为对方手里的那杆枪。至于克鲁索的后代,也会屈尊俯就地学习岛民风俗和表达方式,先是为了控制,后来有了各种版本的普世情怀。从此,谁不理解这种情怀——做为一种文化资本——就会淘汰到歧视链下端。

歧视源自偏见,而偏见就像盲人摸象,说明人类悲催的认知能力,而未必出于恶意。令人沮丧的是,你把自己看作个人,而你承受的目光却把你做了分类,归档到某种集体性的刻板印象。

年轻时在美国参加一个文化项目,群里还有若干别国同仁。其中有个做戏剧的悉尼姑娘,没事喜欢给别人画漫画像。每次只要某个西方人被她选秀当了模特,都能画得鼻子是鼻子,眼睛是眼睛。后来轮到我老人家出丑,结果被描成面具差不多的模样,头上还加盖了一副顶戴。这里没有丝毫的不良用意,我们也是朋友,问题是她没有办法穿越那层无形的认知硬壳,竟把北京一枚进步青年描画成满大人。

早年家里有一部50年代的捷克科幻小说,看不懂文字,只能看看插图。小说里的故事,讲的是一队太空人去外星历险,插画里的场面预告了后来的《星际大战》——与地球完全不同的星空,类似白垩纪的蕨类和针叶植被,模型飞机大小的蜻蜓,人物头戴尤里·加加林式的透明圆盔,用激光枪对付各种威胁。所有目标当中,最震撼是一头霸王龙,像哥斯拉一样战力超强,袋鼠般的昂首立姿,却折射出落伍的解剖知识。

那是平生第一次知道恐龙这回事。按照当时科学家的解释,这些史前怪兽过于笨重迟缓,成了进化史上的不适应者,最后被哺乳动物淘汰。意思就是没能拿到诺亚方舟的船票。这个故事版本,自己被后来的灾变说淘汰掉,然而进化观念——不如说误解——却深入吾心。很长时间为一个问题苦恼:怎么我们就不能像螃蟹那样,进化出可以向外探出的眼睛,以便自我反观。

由于天然的局限,人无法实现自我观察,只好参照别人眼中的自己。接着就是各种添堵。在我们有限的视野中,那个不断深度编辑的世界,一定受到各种想象的扭曲,因而需要不断修订。

我们对于外国的看法,外国人对于我国的看法,经常建立在错误的认知上。除认知外,这些谬误还因为各种利益纠葛,受到进一步的人为扭曲。笔者有个发小,在纽约住过多年,谋求文学方面的发展,却因各种原因未能如愿。据说此人后来跑到东欧一个地方,不时散布一些仇美反犹言论。

十几年前,慕尼黑古典雕塑馆策划过一个展览,叫做《多彩的众神》,后来在多国巡展。它的主要思想,就是推翻艺术史鼻祖温克尔曼在《古典艺术史》一书中,对于审美标准的论断。温氏理想化的美,以古代的大理石雕为标本,认为那些轮廓鲜明的洁白形体,代表美的极致。他进而认为,东方艺术由于设色浓艳,代表较为低级的趣味。这一思想发展成霸权标准,也种族主义提供了依据。然而这条歧视链的第一个知识环节就是错的,因为那些古典雕像本来都曾涂色,根本不是纯白。

世界上的一切地图炮,都是如此。

【作者简介】

顺手牵猴 | 腾讯·大家专栏作者,行脚诗人,译员。