人类终究是“颜控”的动物,为了把五彩斑斓的春天穿在身上,人们花费了无数的时间和精力琢磨染料和印染的秘密。若是没有了这些努力,我们今天还只能穿着灰黄的土布衣服。

| 中国扎染:把自然穿身上 |

扎染古称扎缬、绞缬、夹缬和染缬,是中国民间传统而独特的染色工艺。朴素自然,蓝底白花清雅素净,低调淡雅。作为一种纯手工的染色工艺,扎染的魅力在于,即便是扎结出成千上万朵花,也染不出完全一致的两朵。这种独特的艺术效果,是机械印染工艺难以达到的。

我国的扎染有着悠久的历史。早在东晋时期,扎染这种工艺就已经成熟在南北朝时,扎染品被广泛用于妇女的衣着。唐代是我国古代文化鼎盛时期,绞缬的纺织品甚为流行、更为普遍,“青碧缬衣裙”成为唐代扎染的基本式样。

▲唐以前的扎染丝织品残片

北宋时期因扎染制作复杂,耗费大量人工,朝廷曾一度明令禁止,从而导致扎染工艺衰落,以至消失。但西南边陲的少数民族仍保留这一古老的技艺。

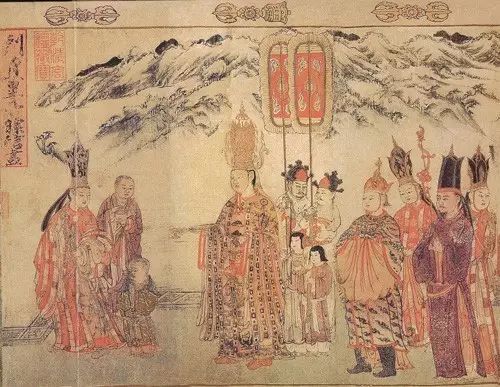

宋代《大理国画卷》中有两位武士头上戴的布冠套,与传统蓝底小团白花扎染十分相似,可能是大理扎染近千年前用于服饰的直观记录。经历南诏、大理国至今,扎染已发展成为白族代表性的手工印染艺术。

▲大理国画卷

大理民族扎染手工针缝扎,用植物染料反复染制而成,产品不仅色彩鲜艳、永不褪色,而且对皮肤有消炎保健作用。传统染料以板蓝根、蓝靛为主,据说,板蓝根一类的染料还带有一定的消炎清凉作用。

▲扎染已经成为了白族的民族特色。

2006年和2008年,云南大理的白族扎染技艺、四川的自贡扎染技艺先后被文化部列入国家级非物质文化遗产。

▲张晓平自贡扎染作品《熊猫》

| 印度:把神明草木穿在身上 |

直到今天,扎染工艺仍在印度民族服装上被广泛使用。印度的扎染品种丰富、形式多样、制作精巧,其中以卷扎技法最具特色,产量居世界第一。

▲印度扎染艺术家Pallav Chaudhary的作品

印度是个农业大国,无论是过去还是现在,纺织品在印度经济中都有重要地位。印度人染料的选取范围广泛,如驱虫苋根树皮、石榴皮以及姜黄(均为黄色)、甲虫分泌物(土红色)以及槐蓝属植物等。

1830年,来自英国磨坊机械制作的廉价衣物几乎将印度传统纺织业“抹杀”殆尽,导致群众的不满抗议,进而促成了甘地的“独立运动”。运动中,甘地力劝人们穿自己纺织、编制的纱线,纺织品成为权力和抗议的重要象征。

| 日本型染:制约下的自然之美 |

提起日本的印染,最有名的当属和服的染色工艺友禅染。京都出产的友禅染“京友禅”手感细腻、色泽鲜艳华丽,作为京都引以为豪的传统工艺品一直继承到现在。

▲日本乒乓球运动员福原爱的这身和服耗时两年才完成。

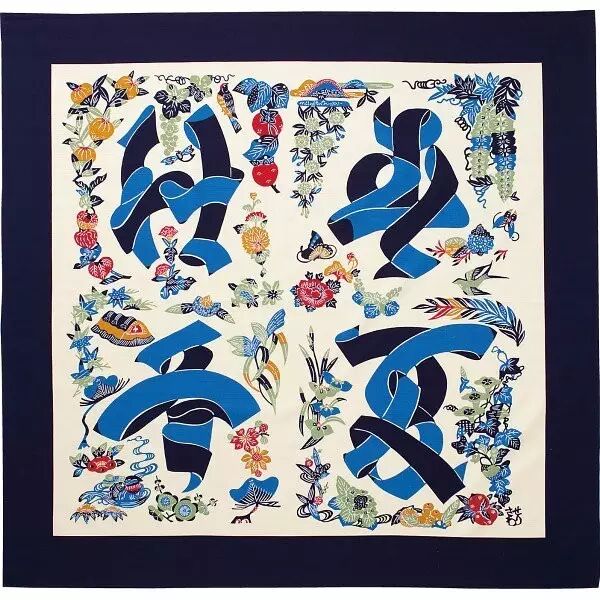

不过相比于友禅染的色彩和图案的丰富华丽,日本的另一种印染技术——型染,便是克制和分寸下的美。

红型染起源于15世纪,因从植物染料中提取出红色染料,勾勒出造型的轮廓线,再渲染色彩而得名。“红”在日语里是彩色之意,红型染一般用天然颜料,变化丰富而柔和。后来,红型染吸收了东南亚的染色技法和中国明代型纸技法,分为型染和筒描两大类。

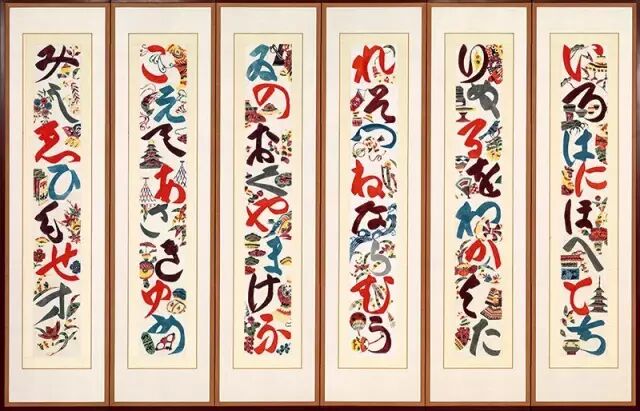

具体来说,“型染”或者“红型染”都是一种染色手法,用型纸为模样在布或纸上染色,当纹样的造型表现完整后,贴在特制的涩纸上,用刻刀刻出造型。然后通过刻好的型纸版把防染糊印置在布上后,染出变化的色彩效果。日本的型染大师有鎌倉芳太郎和芹沢銈介,他们的作品被尊为“人间国宝”。

▲鎌倉芳太郎的作品

▲芹沢銈介的作品

型染虽然是彩色,但也不是什么颜色都能用:黄系7种,青系7种,赤系8种,绿系4种,茶系3种,黑系2种,白系2种,共33种。不可跳出指定的颜色,也不可混色,这也是型染艺人代代相传的用色规则。

▲若草色颜料

▲用特制的方头画笔混色上色。因为大多数型染材料是织物,方头笔可以垂直用力,着色效果最好。

▲水干浓黄,一种型染所用颜料。

▲本洋红与豆汁混合。

为什么会有这些指定颜色?大概是琉球古老的红型染以色彩鲜艳、丰富著称,若用色太多、太杂反而过犹不及,给人造成杂乱的视觉效果。

“红型染”之所以比友禅染得到更多的称赞,就在于其所追求的严谨的印染之道。友禅染可以添加手绘色彩,还能用刺绣辅助装饰。而“红型”则不然,它完全按照纸型印染工艺程序进行。从印染的角度来看,它应当比友禅更加纯粹和先进。型纸版的制作是一个深思熟虑的过程,一幅好的型版图案本身就是一幅精美的作品。在始终坚持传统方面,“红型染”是最具代表性的。

▲正在晾晒的涂上防染糊的作品。

如今,人工染料和数码印刷早已实现了印染布料的批量化生产,但当手艺人用取自自然的颜色把他们对生活的期待赋予在布料上的时候,这些独一无二的艺术品就拥有率了工业化生产永远都无法比拟的美。