1987年,英国人威廉·林赛首次成功地完成了从山海关到嘉峪关的长城徒步探险之旅。2017年是威廉·林赛完成徒步长城壮举的第30个年头,也是长城成功申遗30周年。

| 形迹可疑的外国人 |

每逢周末,威廉·林赛一家都要从顺义的家出发去往怀柔。开车一个多小时,便会来到长城脚下。他们或在此度过一个简单的周末,或组织志愿者去长城周边捡拾垃圾,或带领国际学校的学生上一堂长城观察课。

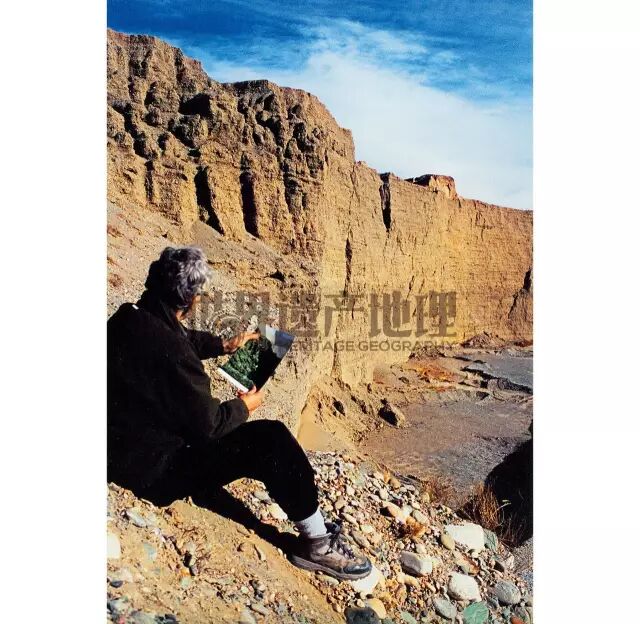

▲ 2004年,威廉·林赛坐在当年威廉·盖洛曾在的位置,

试图寻找把“长城第一墩”、山崖、山下的讨赖河及他自己统统纳入的拍摄点。

“教育”是威廉近些年一直在做的事,他认为年轻人更应该关注长城。威廉很乐意为学生们上课,比如,他会带领学生去测量长城,并请他们描述看到了什么、摸到了什么。威廉说,如今的学生可以近距离地观察长城,是件非常棒的事情。

威廉在英国上中学时,只能从书中了解长城。当年,老师推荐学生阅读的最重要的三部书是《圣经》、祈祷书和《牛津学生地图集》,而只有地图集让威廉好奇。

▲ 1907年4月,英国探险家奥雷尔·斯坦因在前往敦煌的途中,拍摄的甘肃玉门关河仓城遗址。

在《牛津学生地图集》的第一页,威廉看到一条奇怪的线,下面标着“中国长城”。那条弯弯曲曲的线,穿过沙漠,蜿蜒在崇山峻岭之巅,最终到达海边,这让他浮想联翩。从此,他便心心念念地想去中国长城亲眼看看。

1986年3月,威廉第一次来到中国。仅凭几句在唐人街学习的中文——“你好”“我是英国人威廉”,以及中国学生教他说的“中英友谊万岁”,威廉·林赛就开始了徒步长城之旅。但这段旅途并不顺利,他因身体不适、迷路等原因,两次徒步长城都以失败告终。

1987年,威廉从嘉峪关出发,开始了第三次徒步长城之旅。他在河西走廊中段北部甘肃龙首山附近的沙漠地带,寻找长城。风沙肆虐、热浪侵袭,长城的轮廓仿佛一条巨龙的脊椎骨,展现在他面前。他回忆道:“整段长城看上去就像一串散落在沙漠上的夯土块。”除了自然环境对长城的破坏之外,他还观察到,有不少地方出现人为损坏,比如牧羊人赶着羊群从长城穿行;夯土中有不少洞,这是在此过夜的牧羊人挖的。

20世纪80代末,长城开放的地段极少,威廉没有通行证,因此显得“形迹可疑”。当时,为了让当地老乡认为自己是个好人,单身的威廉用大嫂和侄子的照片冒充他的妻儿。威廉的逻辑是这样的:汉字中的“好”字由“女”和“子”组成。除此之外,他还不忘携带介绍信。不过,威廉还是体味了“九进宫”(九次被公安机关拘留)的尴尬,甚至被勒令七天内离境,带的几千块钱盘缠,也大部分交了罚款。

▲ 2006年,威廉·林赛拍摄的甘肃玉门关河仓城遗址。

经考证,这里曾是一处粮仓,为守卫长城的军队、丝绸之路上的商人提供供给。

几经辗转、历尽磨难,1987年8月底,威廉终于到达山海关,完成了他的首次长城徒步之旅。找了处避风之地,威廉铺好防潮垫钻进睡袋,他在山海关美美地睡着了,陪伴着他的是苍茫的山野与满天的星斗。

| 保护长城的英国人 |

徒步长城也让威廉收获了爱情,他与中国女孩吴琪相识、相恋并结婚,定居中国。

一次偶然的机会,他看到《中国长城》这本书,书中记录了美国人威廉·盖洛1908年在长城探险的经历。相隔79年,两人却有很多在同一地点拍摄的图片。不同的是,威廉·盖洛拍摄的某些敌楼,在自己1987年抵达时,已经见不到了。威廉·林赛第一次强烈地意识到长城正在消失。当时,正在西安教书的他,立即辞去工作,重返北京。从那时起,他就下决心要留在中国,研究长城、保护长城。

1996~2000年,威廉经常与朋友一起骑着自行车探寻长城。他早期的考察主要集中在居庸关和黄花城一带。他们按图索骥,在一条条人迹罕至的小径骑行,研究着残缺的城墙、记录着一座座敌楼的现状。从黄花城向北,有一个村庄,村里大部分的房子都是用长城城砖垒砌的。看到那些用拆长城获取原材料的方法建造的房屋,威廉心痛不已。

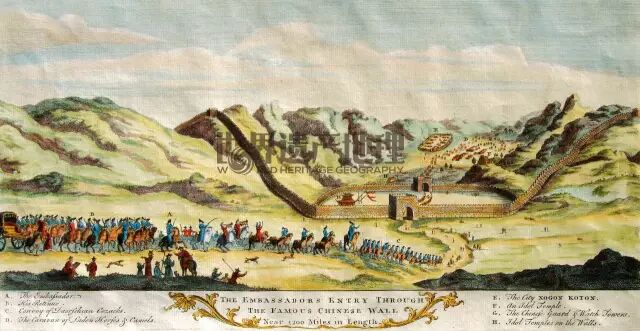

▲ 18世纪手工着色铜雕版画《使节穿越中国大墙》。

画面是1720年正在向北京进发的以伊斯迈洛夫为首的俄罗斯贸易使团,该使团曾得到康熙皇帝的接见。

威廉的休息日几乎都给了长城。后来,为了方便考察研究,他干脆把家搬到怀柔,一住就是18年。

怀柔长城边的农民一直过着自给自足的生活。威廉目睹了他们生活的变化。当越来越多的人去黄花城游玩,村民们发现长城不仅可以拆掉盖房子,还可以提高他们的生活水平。于是,农民自发在黄花城形成了依靠长城赚钱的“产业”链。威廉说,他曾经多次走过的几条小径,已被修成大道,村民们还在路口设卡,强迫游客交纳过路费。为了接待日益增多的长城观光客,村民们纷纷开始经营家庭旅馆。

目睹了这些变化,威廉苦恼万分,妻子吴琪对他说:“要不你就做点什么吧。”

后来,吴琪也加入到了威廉的保护长城的事业之中。他们共同的朋友张丹这样描述夫妻俩的合作与分工:“威廉擅于寻找理想和方向,吴琪擅于管理将理想变成现实的过程;威廉的亲和力聚拢了许多朋友和社会人脉,吴琪则负责将这些人脉转化成生产力。”

| 一起去长城捡垃圾 |

1998年4月,威廉第一次组织了在金山岭长城捡垃圾的活动,他的举动一时间遍布各大媒体,这让他有了新身份“在长城拾垃圾的洋清道夫”。自此,这个活动从未停止。

在怀柔箭扣长城附近,威廉夫妇还曾雇用过6名村民,让他们利用空闲时间去长城捡垃圾。每个月,威廉会付给他们每人300元(后来改为400元)的工资。后来,威廉找到了一家赞助商解决村民捡垃圾的报酬问题。然而,11年来,这个项目的赞助商一变再变,最终还是停止了。“他们(赞助商)可能觉得已经做得够多了,没有新鲜的东西,只是不断付给村民捡垃圾的工资。”除捡拾垃圾之外,威廉还号召大家“带走垃圾,不随地乱扔”,并将环保标语做成提示牌,安置在长城附近。

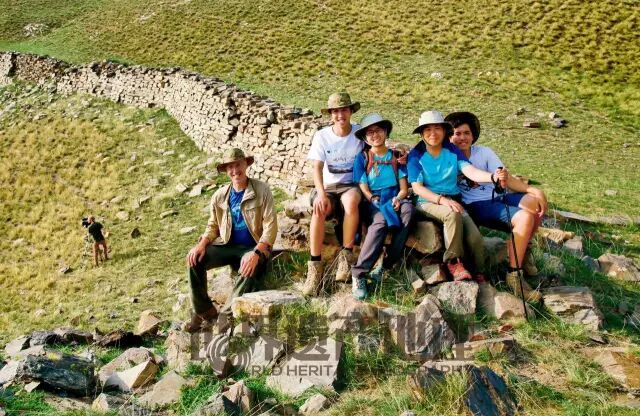

▲ 2016年8月,威廉·林赛一家人在内蒙古乌拉特前旗的赵长城。

但威廉并不满足做这些事情。长城保护在哪些方面取得了成功?哪里还有长城的残段?与曾经震撼过自己的威廉·盖洛1908年所拍的长城段相比,又发生了怎样的变化?

这些疑问促使威廉重新上路,在全球范围内收集长城的老照片,并跋涉45000里,按照长城老照片中的景观,重新拍摄长城。

在这三年中,威廉重新感知了长城的变化。

威廉·盖洛曾这样描述过1908年的嘉峪关长城:“纵目远望,只见漫天风沙,遍地碎石。此外还有残破的电线杆子,像是已经石化的人在沙漠中站立。”而2005年,这里的“电线杆子”成倍增加,它们虽表明了城市的现代工业日益繁荣,但是却破坏了长城完整的自然风貌。

不过也有迹象表明,人们已经开始注意长城景观的保护。比如,2004年,西气东输管线和312国家高速公路都是从这段城墙下面挖隧道穿过的。

3年后,威廉根据收集与拍摄的长城图片,举办了一个名为“万里长城,百年回望”的展览。威廉说:“长城的拍摄应该具有持续性,我期待第三个‘威廉’的出现。威廉·盖洛拍摄长城,记下了各处的地名;威廉·林赛(我)找到了每处长城的坐标;我的愿望是让第三个‘威廉’不费力气就能找到要去的地方。”

| 探寻“境外长城” |

威廉对于长城的研究还延伸到了境外。吸引威廉去探索境外长城的是《成吉思汗地图集》。书中借助符号、图形,描绘了一道神秘的墙,并标注为“成吉思汗边墙”。在蒙古国家地图上,可以看到成吉思汗边墙散布在东部草原、南部戈壁和西部地区。

2011~2012年,威廉对蒙古国的“长城”,也就是“成吉思汗边墙”进行了考察。

他利用碳14技术,对“成吉思汗边墙”内的梭梭木做了鉴定,判断修建“长城”的年代应为西夏时期。他认为,了解古代边防体系时,应该忽略现今的国界线。比如中国境内的长城如果与国境线另一侧的相连,那么很有可能它们同属一座建筑。换言之,它们是一张拼图中的两片:一道古老长城,穿越现今两个国家。在2012年6月,国家文物局就历代长城总长度发布调查结果时,第一次确认了西夏长城存在的事实。

如今,距离威廉·林赛的中国长城探险,已经过去了整整30年。他依然在关注着中国这项伟大的大地型遗产。

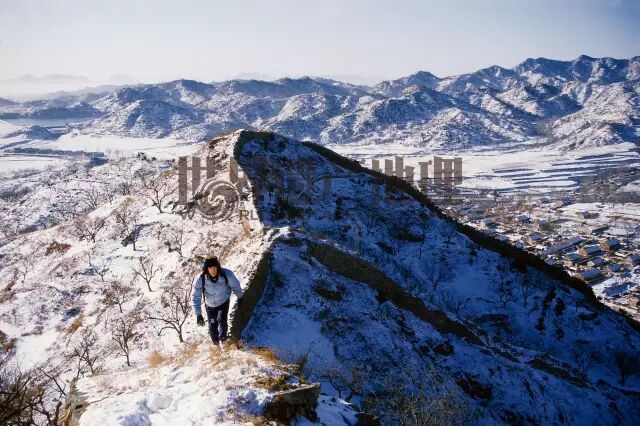

▲ 威廉·林赛戴着一顶军用皮帽,行走在罗文峪。

在1908年威廉·盖洛同样抵达这里时看到的敌楼,如今已经不见踪影。

2016年是威廉来中国的第30个年头。为了庆祝,一家人又一次开车来到甘肃龙首山附近的山丹县——当年威廉迈出长城探险第一步的地方。这次,英国最大的新闻广播机构BBC也一起来了,他们用无人机拍摄了威廉曾经躺过的烽火台,曾经仰望天空、看过飞鸟的地方……

“看了航拍照片后,你就会发现,不仅长城在变化,长城两边也都不同了。很多地方种上了庄稼,这对当地农民来说是件好事。但他们用地下水灌溉农田,已经导致部分长城出现塌陷现象。关于长城的保护,我依旧会持续关注下去。”威廉说。

陈丹青曾写过这样一段话:“长城不知道林赛先生30年来的苦行与壮举,他在长城沿线遭遇的无数故事与人,长城一点也不知道。2000多年来,长城只顾静静伏卧着、延伸着,当它不能再抵御外敌而变为伟大的废墟,于是展开它自己浑然不知的功能,为人类——绝不仅仅是中国人——持续奉献着漫长的惊讶。”

参考书目:《我的长城生活》《两个威廉与长城的故事》等,特别感谢吴琪女士的帮助与支持

●●●

新媒体编辑 /新星

以上内容由《世界遗产地理》整理