现在各行各业都流行“炒作”,以博取人们的眼球。不过炒作并非现代人的专利。在传播渠道有限的古代,古代文人炒作的花样可多了!

| 炒作自己 |

| 当街摔琴求关注

“前不见古人,后不见来者。念天地之悠悠,独怆然而涕下。”唐代诗人陈子昂的代表作相信很多人都读过,但陈子昂最开始的名声大噪并不只是靠自身的才华,更重要的是靠成本颇高的“炒作手段”。

▲陈子昂

陈子昂出身四川富贵之家,家境阔绰,才华横溢,为了建功立业来到了长安。但初入长安时,陈子昂不得人赏识,待了十年也籍籍无名。

有一次,陈子昂看到有人在长安街头叫卖一把胡琴,众多达官贵人和文人雅士在围观,但因无法判断琴的好坏而迟迟无人购买,陈子昂就花百万钱(价千两银)把琴买了下来,并声称自己精通胡琴,将择日为众人当场献艺。献艺当天,许多百姓乃至知名人士前来围观,陈子昂对众人说:“我的才华无人问津,却有那么多人愿为一把琴而来,难道我的才华还比不上一把琴吗?”

说完,他把琴当场摔断。众人还在错愕中,他把诗作分发给大家看,众人读后赞不绝口,而这一炒作手段也取得了良好的后续效果——“会既散,一日之内,声华溢都”。

| “解元”翟永龄

说过了名人,再来看看小人物是怎么给自己“加戏”的吧。

明朝冯梦龙编纂的《古今谭概·儇弄·翟永龄》里记载了一个名叫翟永龄的文人是怎么炒作自己的。

明朝常州人翟永龄去参加乡试,担心没有餐费,就去买了数十斤的干枣,每到一处就叫一群当地小孩过来,每人发一把枣,教他们唱“不要轻,不要轻,今年解元翟永龄”。从常州到丹阳一路上都有小孩传唱,引起人们好奇:翟永龄是谁?甚至还有人以为他是大人物,特地去拜访他,给他送行时还以财物相助。

得益于这个妙点子,翟永龄在考试之前不光有了知名度,还有了盘缠,可谓是“名利双收”了。

| 炒作图书 |

| “一字千金”

古代图书炒作最成功的案例之一就是“一字千金”。

这个法子是战国末期商业巨贾吕不韦想出来的。吕不韦后来当上了秦国相国,门下有几千门客,他组织门客编纂了一本《吕氏春秋》。这本书是一部百科全书式的作品,内容精良,但因“士农工商”职业等级观念的影响,这本书并不受时人认可。

▲《乱世英雄吕不韦》剧照

吕不韦带领手下将书籍内容张贴在咸阳城门口,并告知民众,如果能给书籍提出修改意见,哪怕是增一字或者减一字,都能获赠千金。

▲“一字千金”吸引了很多人前来围观

这个消息迅速传遍全城,吸引了很多人前来围观,《史记》上并没有记载最后有没有人挑出毛病并获得千金,但《吕氏春秋》的名声因此传播开来。这种宣传手段也一直流传了下来,“零差错”就成了古代新书宣传的噱头。

| “洛阳纸贵”

邀请名人作序、写书评、推荐都是当下常用的图书宣传方法,这种“名人效应”早在古代就已经有人使用了,比如“洛阳纸贵”。

晋代作家左思在东汉班固《两都赋》和张衡《二京赋》的启发之下,花费十年时间创作了《三都赋》。但因为左思本人才名甚微,名家们一看作者是一无名小卒就根本不屑细读,并把《三都赋》批得一无是处。

▲左思才识出众但相貌丑陋。

左思不甘十年心血就此埋没,于是找到了《博物志》的作者——知名文人张华。细读之后,张华深受左思创作过程触动,便向名人皇甫谧、张载、刘逵推荐了这本书。皇甫谧对这本书评价颇高并亲自作序,张载、刘逵为此书作注。

凭借几位名人的倾情推荐,《三都赋》在洛阳一举成名,时人竞相传抄,一时间洛阳纸贵,由每刀纸一千文涨至两三千文,不少人甚至选择去外地买纸回来抄写《三都赋》。

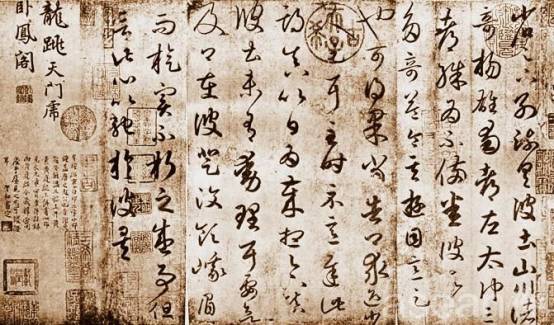

▲书法作品《三都赋》

| 重金悬赏“盗书贼”

明朝万历年间吴中地区出版商利润很大,盗印的人也就特别多且屡禁不止。

《唐类函》的作者俞安期,在作品《唐类函》尚未出版之前,他就去官府提交诉状,说新书《唐类函》在运往某地的途中被盗匪劫走,同时还在民间贴出了告示重金悬赏“盗书贼”。这件事轰动一时,《唐类函》尚未出版就引起了众人关注。上市之后,《唐类函》借着案子的影响力很畅销,又因为盗书贩子都怕担上罪名以至于没人敢做盗版。

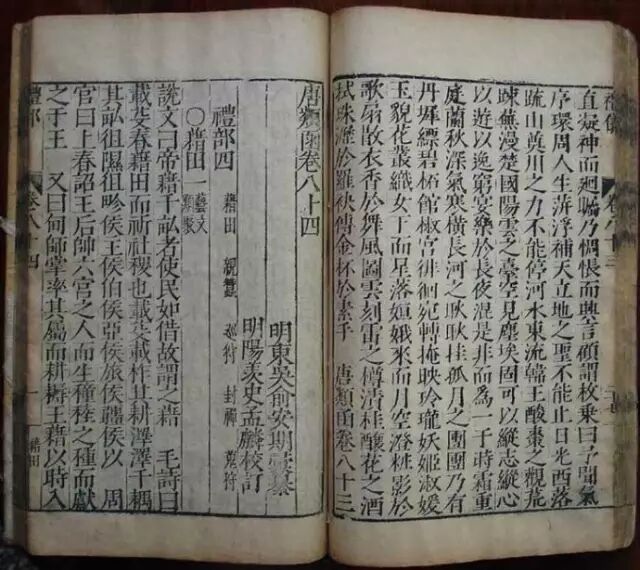

▲此明万历刻本《唐类函》零本,存五卷,初刻初印,典型明末字体。

“酒香也怕巷子深”,当你成功引起别人的注意时,就向成功迈进了一步。

●●●

新媒体编辑 / 新星、王文燕(实习生)