刘旭沧(1913-1966),中国二十世纪摄影史上的重要人物,在风光、静物、人像等诸多摄影题材的创作上都卓有建树,并且是最早尝试彩色摄影的中国摄影人之一。他曾先后参与编写《美术生活》,参与挽救民族危亡运动的第一次摄影展览活动,最早将中国人的摄影作品带向国际舞台,并参与中国摄影学会在抗战胜利后的两次复会工作。无论是摄影的实践创作还是理论研究,刘旭沧都可谓是早期中国摄影人的表率,而他对促进中西方的摄影文化交流更是做出了杰出贡献。

刘旭沧(1913-1966)

一、从富家少爷到民国摄影师

浙江湖州的南浔小镇,以两个家族著称,其一为张家,其二为刘家。他们共同支撑起这个小镇百年儒商的风云气象。

作为南浔“四象之首”的刘家,除了坐拥白银千万和镇上最大最美的古建筑园林——小莲庄和嘉业堂之外,还出了一位著名的摄影家,名叫刘承东(旭沧,1913-1966),他是刘老太爷刘墉的孙子,刘锦藻的第九个儿子,刘承干的小兄弟。

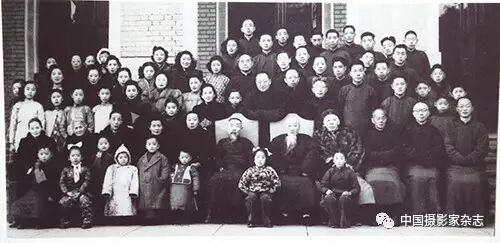

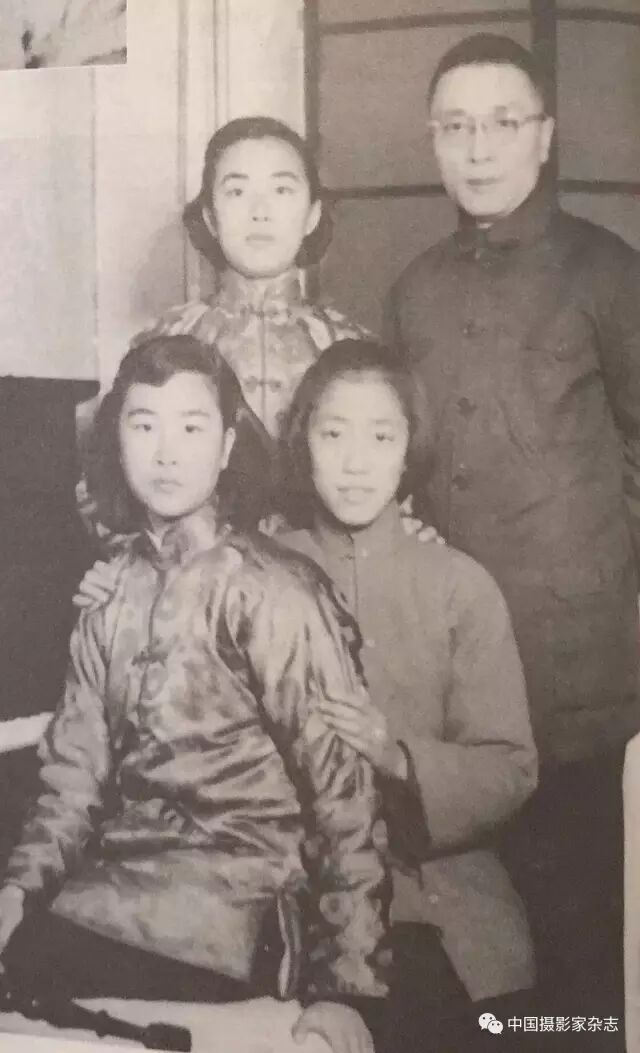

刘家全家福:据刘旭沧女儿刘世婉(一排中间小女孩)介绍,这张照片由刘旭沧拍摄。刘旭沧的父亲刘锦藻有4个夫人,大房金氏,二房应氏,三房俞氏,四房许氏。刘旭沧是二房应夫人的独子。

童年的他,在南浔镇新开河的刘贻德大宅内度过。当时离他家不远的南西街寸池潭口,有一家顾影轩照相馆,主人王时蔚对摄影颇有研究。年少的刘旭沧便常去顾影轩观看摄影的拍摄、冲洗和放大过程,从而结识了王时蔚。之后刘旭沧用自己攒下的糖果钱购买了一台照相机,经王时蔚精心指点后逐渐入门,并学会了摄影和暗房冲洗放大等整套技术。

他的青少年时代在上海厦门路的贻德里大宅里度过(刘锦藻一房于30年代迁往青海路)。举家搬迁上海后,他阅读摄影相关书刊,参加摄影展览,并熟识上海摄影师郎静山。虽没有接受过专业的摄影训练。

但刘旭沧和郎静山、黄仲长等老一辈摄影大家为将摄影这门外来艺术本土化做出了不懈努力,把摄影和中国传统美术的诸多元素完美地加以组合,从而形成了细腻、独特的民族风格。

《环境》,1931年

1938年,刘旭沧进入张充仁画室学习绘画技巧。刘旭沧向张充仁学习素描、水彩画、油画,同时,他也注重吸收国画的表现手法,着重表现民族特点,并形成了自己的独特风格。

同年一起的学画者中还有一名他的师弟,这便是今日为南浔“刘旭沧摄影作品展馆”题写牌匾的香港摄影家简庆福,也正是在张充仁的画室中,简庆福受到刘旭沧与卢施福等人的影响开始了摄影创作,据简庆福回忆:1942年,他考进上海美专,师从刘海粟、朱屺瞻、关良等大师学习西洋画,后又到张充仁画室学习。

张充仁不仅在绘画、雕塑方面成就卓著,在摄影艺术方面亦有很深的造诣。在张充仁画室,简庆福目睹了张充仁和郎静山等摄影名家交往合作的过程,还遇到了酷爱摄影的同学刘旭沧、卢施福等,后来他们都成为了摄影大家。

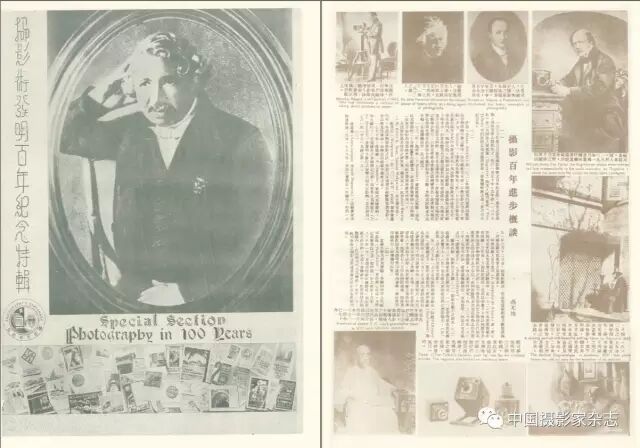

《良友》1940年1月号第150期:《摄影术发明百年纪念特辑》

二、贡献中国早期美术刊物

1、参与奠基

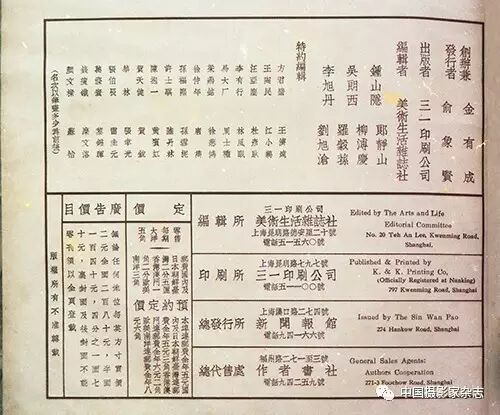

1934年4月,《美术生活》杂志在上海创刊,刘旭沧担任常务编辑。时值编委会成员还包括钟山隐、郎静山、吴朗西、柳溥庆、李旭丹等人,特约编辑有方君璧、王济远、王陶民、杜彦耿、林风眠、梁鼎铭、徐悲鸿、徐仲年、孙福煦、陈抱一、黄宾虹、贺天健、雷圭元、吴湖帆等名家。

《美术生活》版权页

20世纪30年代,是中国美术类期刊蓬勃兴起的繁荣时期,期刊种类繁多,出版形态丰富。《美术生活》的创办,因其出版的形态独具一格,印制精良,内容丰富,一度被誉为“中国最精美的杂志”,开启了中国近代美术传播的全新样式,具有专业期刊与大众画报之双重特性,在民国美术史和出版史上均有独特的价值。

其办刊宗旨不仅是美术的,而且是生活的。美术方面除了介绍世界各国的新兴艺术外,对中国传统画作也做了大量推广,还把重点放在了“影写现今之社会生活”。唐隽在创刊号《我们的路线》上指明:“要使生活艺术化或美化,大众艺术化和美化,社会艺术化或美化”。

这与当时的主流艺术思潮既同步,又有自己独特的方向。20世纪30年代,中国的市民文化在逐渐形成,娱乐也成为大众消费的主流,比如有些画报频频登载明星名媛,女性泳装等题材的照片。

《美术生活》在这种氛围下,开始注重刊物的专业性和学术性。从其实际内容来看,它涵盖了绘画、雕塑、摄影等多门类艺术,可谓是当时学术性和通俗性结合最好的杂志。遗憾的是,1937年的“八一三”事变中,三一印刷公司惨遭日本军轰炸,《美术生活》在共计推出41期之后,被迫停刊。

2、摄影创作与理论

1931年起,刘旭沧的作品开始在《中华摄影杂志》刊出。此刊刊出的照片很多,每期少则十几幅,多则30多幅,都是当时著名的摄影家,如张印泉、郎静山、吴中行、钱景华、郭锡麒,蔡俊三、沈浩、陈传霖、张珍候等人,还有几幅国外的作品。

刘旭沧作为最早尝试彩色摄影的那批中国摄影人,在30年代的《美术生活》、《良友》等杂志中也刊登过许多彩色摄影作品。尽管彩色摄影在当时的欧美早已盛行,但在我国仍是空白。

刘旭沧历经数年钻研后,构图命意,创作出独具东方艺术神韵的佳作。而直至抗日战争以前,中国都还尚未拥有五彩感光纸可以印照,这也使他刊登于《美术生活》、《良友》等杂志的彩色照篇在今天看来弥足珍贵。

《良友》1940年1月号第150期p27《陈云赏女士》

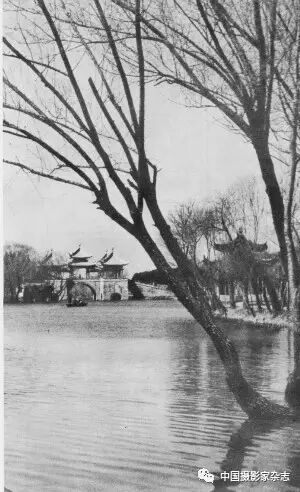

不仅如此,刘旭沧在这些杂志中还刊登过许多风光、静物、人像题材的摄影作品。如题为《维扬杂感》的照片,共8幅,是刘旭沧刊载于《美术生活》1936年总第27期的组照,风格细腻精致,富有画意。

这组作品还配有简短的文字说明:“扬州为苏省往昔之繁华地,奢靡之风,冠绝全省,其间之雅迹韵事,尤为人所艳称,古语有云:‘腰缠十万贯,骑鹤上扬州。’观此二语,概可想见一斑矣!惟自清末以还,民生凋敝,旧日纷华,顿化烟消,名胜古迹,亦多湮逝于荒烟蔓草中,徒供游人之凭吊而已。”

照片内容均是扬州瘦西湖一带风光,每幅照片都有相应的图片说明,分别是《荒凉满眼春光初到瘦西湖》、《船娘停棹无客问津》、《画舫寻春不见春》、《寂寞浮屠云雾里》、《参差嫩柳烟雨中》、《放乎中流如入荒江古渡》。在这组照片中可清晰地看到五亭桥、白塔及船娘。

《美术生活》1936年总第27期《维扬杂感》之《五亭桥》

《美术生活》1936年总第27期《维扬杂感》之《五亭桥》

《美术生活》1936年总第27期《维扬杂感》之《船娘停棹无客问津》

《美术生活》1936年总第27期《维扬杂感》之《寂寞浮屠云雾里》和《荒凉满眼春光初到瘦西湖》

1930年代-40年代,刘旭沧还频频亮相于《良友》画报,其中不仅有他的摄影作品,也有他的摄影理论。如1940年4月号第153期刊出的“美术摄影选集”系列中他的作品《渔家乐》;也有前面提到的刊载于1940年1月号第150期的《吾怎样开始学习摄影》;他还在《良友》画板上刊载了两期摄影讲座《良友摄影讲术座(一):光与影》、《良友摄影讲术座(二):特殊照相之摄印法》。

《渔家乐》,《良友》杂志第153期“美术摄影选集”,1940年4月

三、践行中国早期摄影群体

1、参与三友影会,引领中国摄影初登国际舞台

“三友影会”于1930年前后成立,它的成员开始是郎静山、黄仲长和徐祖荫;刘旭沧1932年加入这个影会,实际上扩充为4人,后来徐祖荫退出,仍然是3人。

“三友影会”的目标是把中国的摄影作品送到国际摄影沙龙中去,以达到在国际影坛上有中国的地位,同时把中国的大好河山和人民生活的真实情况向国外宣传,以抵制当时外国某些摄影家的歪曲宣传。

据记载,继1931年“九·一八事变”和1932年“一·二八事变”之后,国民党政府继续执行卖国投降政策,这激起了中国人民的无比义愤,也大大促进了中国人民的民族意识觉醒,从而全国掀起了抗日救亡运动新高潮。

同时,我国摄影界的思想面貌发生重大的变化,不少摄影家开始走出了纯艺术的象牙塔,意识到时代赋予摄影家的使命,有的在革命的熔炉里,锻炼成为坚定的无产阶级战士。1932年11月29日至12月12日,刘旭沧参加上海“三友影会”在威海卫路150号举办义赈摄影展览,与郎静山、黄仲长、徐祖荫的作品一起陈列,共计127幅。

义展作品以抽签办法售出,每券十元,凭券抽号,每券一张。此次展览的目的是“眷念东北被灾通报,亟须救济,精选佳作百帧……所售之资,悉数捐助赈款”,将出售作品的所得全部用于救济东北难民。此展意义较以往不同,是有文字记载的,有关直接挽救民族危亡运动的最早一次摄影展览活动。

之后,“三友影会”的摄影人们结伴而行,赴祖国的大江南北、山东、山西、北平等地去旅行拍照。从1931年到1937年,他们投寄国际沙龙并入选的摄影作品共计1000多幅,获得各种奖牌数十枚,展地遍及五大洲30多个国家。

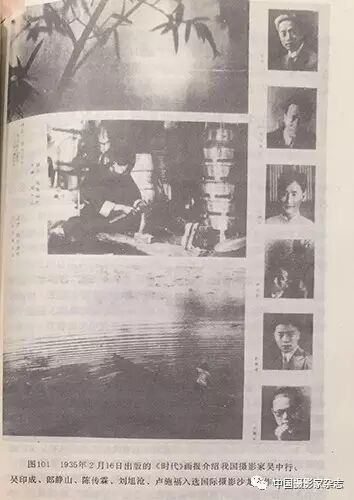

“三友影会”对中国摄影作品打入国际影坛,提高中国摄影艺术在国际上的地位,做出了有益的贡献。例如,1935年2月16日出版的《时代》画报介绍摄影家,其中包含两名“三友影会”成员:郎静山和刘旭沧,他们的作品与吴中行、吴印咸、陈传霖、卢施福的作品一同入选国际摄影沙龙。

《时代》画报记录刘旭沧作品入选国际摄影沙龙展,《中国摄影史1840-1937》p215。

刘旭沧的作品曾先后入选英、美、法、日、荷、瑞士等25个国家的295个国际沙龙影展,共获得过54次奖项。据1938年波士顿摄影年鉴统计,他的作品在国际沙龙的入选数据居当时世界第六位。也是我国摄影界获得国际大奖的第一人。

二十世纪20至30年代的上海摄影发展比较快速,除华社、黑白社外,各种摄影团体有数十个至多,其中活动较多、影响较大的有中国摄影学会、上海摄影学会、三友影会和复旦摄影学会等。

这些摄影艺术团体的兴起,是摄影科技的发展和传播,它们既与我国社会的政治、经济、和意识形态的发展相结合,关切当时中国的民族存亡,同时也积极促进艺术摄影在中国的萌芽和发展。

2、参加上海摄影学会(原名上海摄影会),投身民族救亡

刘旭沧在加入“三影友会”之后,又于1932年加入上海摄影会。最初是由胡君磊和邵卧云、陈民屏等人于1929年创建的一个摄影机构,地址设在上海九江路证券大楼404室。

1932年,胡君磊又邀请郎静山、刘旭沧、黄仲长、吴中行、丁升保等人加入,确立名称为上海摄影会,此时地址搬至滇池路120号胡君磊家中。

从1934年到1936年,上海摄影会共举办过3次展览会,1937年“八·一三”战争爆发,会务停止活动。 1945年,抗战胜利后,胡君磊由重庆返回上海,邀集上海摄影会旧友,筹备复会,又邀请金石声、吴寅伯、杨子颐等十余人共同筹划,组织复会并将原上海摄影会更名为上海摄影学会,会址不变。有会员刘旭沧、吴中行等近200人,至1946年底复会成功,推胡君磊主持工作。1947年举行复兴摄影展览会,作品共300多件,美术家张充仁参加了评选工作。

二十世纪30年代,时局的发展,民族危机的加深,促使一切爱国的摄影家逐渐地汇集到抗日救亡的旗帜下或向它靠拢。1937年6月24日至30日,时值抗战爆发的前一周,作为“前进的”摄影家,刘旭沧参加“北平第一届摄影联合展览会”,他与北京的张印泉、李黎轩、魏守忠、蒋汉澄、方大曾、魏南昌,南京的叶浅予、高岭梅等人一同在国难严重的关头,以发扬民族精神为前提,伴随社会潮流的推挡而适时变迁,并努力尝试让摄影作品反映时代要求。这次展览的作品后由北平摄影学会自刊发行,于同年出版于《北平第一届摄影联合展览会特刊》。

3、参与中国摄影学会两次复会

中国摄影学会1925年创建,最早由林泽苍发起。后于1937年因淞沪会战后上海沦陷而完全停顿。抗日战争胜利两年后的秋天,上海摄影界十余人相聚,谈及上海影坛的往事以及现状与未来,大家的情绪由低沉转为高涨,众有“待从头、收拾旧山河。朝天阙”之志。尽快恢复摄影组织是大家的一致意见。

于是,中国摄影学会于1948年3月3日在上海复会,会址设在南京路大来照相材料行楼上,会员有100余人,刘旭沧当选为常务理事。当时一同参与“复会”的还有郎静山、林泽仓、陈怀德、穆一龙、卢施福。届时,中国摄影学会继10年寒冬之后终于光复。然而,由于未得到上海军管会的批复,中国摄影学会的会务不得不再次终止。

新中国成立后,刘旭沧面对新的生活拍摄了大量反映工农兵生活的作品,还被北京有关部门请去拍摄大型画册《中国》,作为国宾礼品供国家领导人赠送外宾。

1956年12月19日-22日,“中国摄影学会”又一次启动,并在北京中国文联礼堂召开成立大会,从此宣告新中国第一个全国性的摄影组织诞生,104位代表出席了会议,会议选举出第一届理事会:石少华为主席,丁聪、张印泉为副主席,刘旭沧在此次会议上再度被选为常务理事,同为常务理事还有:石少华、吴群、赵家壁、高帆、丁聪、陈勃、黄修一、蔡俊三、何信全、简捷、薛子江、张印泉、金石声、吴印咸等人。

1956年中国摄影学会复会全体成员合影

1956年中国摄影学会复会全体成员合影

(上图)局部(第一排右三为刘旭沧)

四、贡献于新中国摄影

1957年12月1日,他任第一届全国摄影艺术展览评委。1959年,任中国摄影学会上海分会筹委会副主席。1960年7月22日至8月13日,他被邀请参加全国第三次文代会。1962年上海分会正式成立,他被当选为副主席。

他的许多优秀摄影作品,也在这一时期先后发表在《中国摄影》、《新闻摄影》、《大众摄影》、《桂林山水画册》、《新中华》、《人民画报》《中国》、《上海》等大型画册、报刊和专集。

其中由他所拍摄的作品《窥》还荣获《中国摄影》优秀作品奖。此外,刘旭沧在摄影理论研究上也颇有建树。他曾撰写《人物摄影的光线运用》、《对古代文物摄影的探索》、《盆景摄影的一些尝试》、《谈第二届全国影展中的静物作品》等摄影理论文章,发表于60年代的《中国摄影》,阐释他对不同摄影题材的独到见地。

《窥》,1961年,选自本文作者收藏的《刘旭沧静物摄影选辑》(明信片,1963年出版)

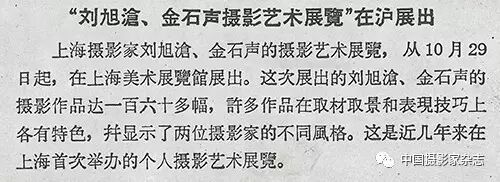

1961年下半年,刘旭沧与金石声曾于在上海举办联合影展。为贯彻“双百方针”,由中国摄影学会策划,上海先开了一个吴印咸的个人影展,然后刘旭沧和金石声合开一个影展,共展出刘旭沧的新旧作品共166幅。

之后,这些作品被送往杭州、南京、北京继续巡展。尽管展览开办的比较成功,但由于当时对摄影初生兴趣的江青在北京观看时提出的批评,给展览带去一些负面影响。之后展览的有关材料与照片都交由当时的上海摄影学会收藏,遗憾的是,这些作品在“十年浩劫”中遗失。

五、溶解在显影液中的摄影师

上世纪60年代末,“十年浩劫”开始后,这位卓有成就的著名摄影家受到残酷迫害。据刘旭沧的子女回忆,那些日子里刘旭沧几乎都是在沉默中度过。家里再也听不到娓娓动人的话语,再也看不到和蔼可亲的笑容。眼看着凝聚了毕生心血的影集、影作及所有的摄影器材,全被塞入麻袋,一袋袋地被拖走、烧毁……他的精神崩溃了。据他的女儿世琬医生说,爸爸一生摄影作品达19万张,全部被付之一炬。

刘旭沧与三个女儿合影于上个世纪60年代。前排为世鈖(左)、世鏣(右),后立者为世婉。

刘旭沧于1966年在上海离世,享年53岁。

后记:

本文是2016年《文人与史诗——浙江摄影文献展》中“刘旭沧个案”研究及其展览的一部分。在研究刘旭沧先生的过程中,本文作者有幸得到了来自浙江省摄影家协会副秘书长毛小芳女士、浙江湖州南浔镇“刘旭沧先生摄影作品展馆”的创建者马俊先生与高兴明先生、南浔镇小莲庄刘家祖庙的文物保护者童立德先生的热情帮助和大力支持。

另,笔者特此就文中一处细节进行校正: 1961年下半年在上海举行的刘旭沧与金石声联合影展中,166幅的作品数量包括刘与金两人的作品,其中刘旭沧作品为90余幅,金石声有70余幅。在此,特别感谢金华老师给予的宝贵建议。

作者简介:

祖宇,摄影史论学者,策展人,浙江传媒学院摄影系讲师,中国美术学院美术史论博士研究生。

参考文献:

1、童立德、宋露霞著,《百年儒商——南浔小莲庄刘家》,杭州:浙江摄影出版社,2011年12月

2、马云增、陈申、胡志川、彭友祥等编著,《中国摄影史1837-1940》,北京:中国摄影出版社,1987年8月

3、刘旭沧著,《刘旭沧静物摄影选辑》(明信片),上海:上海人民美术出版社,1963年2月

4、红菱等著,《摄影泰斗简庆福的常青秘密》,《上海采风》2014年10期

5、《良友》,1940年1月号第150期

6、《良友》,1940年4月号第153期

7、《美术生活》,1936年总第27期

8、王天平著,《上海近代摄影团体及其作用》,《上海大学学报(社会科学版)》1993年01期

9、口述史采访:小莲庄刘家祖庙的主持者童立德;浙江湖州南浔镇“刘旭沧摄影纪念馆”的创建者马俊、高新明。

本文出自2016年10期《中国摄影家》杂志