很多人把手看作女人的第二张脸,甚至还有“手控”因为一个人的手喜欢上这个人。手无法改变,指甲却能变幻花样。美甲艺术并不是现代人的专利品,爱美的人在很久以前就关注到了指甲这块可装饰的方寸之地。

| 金凤染得指头丹 |

古时候的人们没有指甲油,用凤仙花作为染甲材料,在我国从古流传到现在。女人们把凤仙花全株拔下,洗干净,加少许白矾一起捣成糊状,睡前涂抹在指甲上,用麻叶包住,线绳缠紧,过一夜指甲就会附上颜色,而且持续时间长,还不易脱色。

▲红色的凤仙花

凤仙花染甲这种方法具体始于何时尚无从考证,但从相关文献来看,宋朝已经有这类方法,赵翼《陔余丛考》卷三一:“金凤染指,俗以凤仙花染甲,自宋已然。”宋代周密《癸辛杂识》续集上《金凤染甲》里详细记载了用凤仙花染甲的方法:“凤仙花红者用叶捣碎,入明矾少许在内,先洗净指甲,然后以此付甲上,用片帛缠定过夜,初染色淡,连染三五次,其色若胭脂,洗涤不去,可经旬,直至退甲,方渐去支……今回回妇人多喜此,或以染手并猫狗为戏。”

▲用凤仙花染出来的指甲

“回回妇人多喜此”,也是因此凤仙花才会传到我国。

回民喜欢用凤仙花染指甲,这个习俗由阿拉伯、波斯等地传来,凤仙花的阿拉伯名为“海纳”。阿拉伯女性喜欢用凤仙花修饰自己。在今天的阿拉伯国家,染指甲、绘花纹仍是一种传统婚姻习俗。在结婚前夕,新娘染指甲和绘手臂,是一项固定仪式。阿拉伯国家的人们认为给手指甲染上颜色、在手上绘花纹会给人带来好运。

而中国在汉朝以前还没有凤仙花。汉武帝时,张骞听说西方有一个条支国,后来甘英奉使西域,中国与阿拉伯之间才有了交通,凤仙花也从西域传到中国。我国回族形成后,仍沿袭祖先的习俗,时至今日,宁夏、甘肃、青海、陕西等地的回族妇女仍多用凤仙花染指甲。

凤仙花传入中国,这个舶来品,不仅在我国西北地区传播,在江南一带也产生了影响。古时候,染红指甲是江南一些地方七夕之夜“乞巧节”的传统习俗之一,凤仙花在夏初至秋天连续盛开,这是染指甲的最佳时机。元杨维桢在《美人红指甲》一诗中写到:“金凤花开色更鲜,佳人染得指头丹。”清朝朱象贤《闻见偶录》记载:“七夕,妇女采凤仙花捣染指甲,红如琥珀可爱。”郑奎妻《秋日》一诗中:“欲染纤纤红指甲,金盆夜捣凤仙花”。

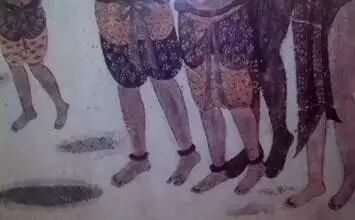

▲壁画上涂有黑色指甲的少数民族王子

在一些游牧民族中,染指甲也并不是女性专有,男子在适当的时候也可以染指甲。莫高窟初唐第335窟北壁《维摩诂经变》中,位于维摩诘下方的少数民族王子,赤足的脚趾甲涂成了黑色;新疆吐鲁番柏孜克里克石窟壁画中,唐代第16窟右壁后部所绘的《涅经变•奏乐婆罗门》中,乐伎均为男性,身着婆罗门服装,其中持琵琶、横笛、筚篥、拍板等乐器的手指甲上,都可以清晰地看到涂染有紫色,不过这个颜色是变色还是原色还有待考证。

| 指甲作信物? |

除了染甲,古代还盛行蓄甲之风,蓄甲是一种传统思想,也是一种为了展现美的方法。

古人蓄甲之风源远流长,与生俱来的指甲,被人们认为蕴藏着生命的精华。《孝经》里讲:“身体发肤,受之父母,不敢毁伤,孝之始也。”这种“身体发肤,受之父母”的思想是中国古人开始蓄甲、护甲的主要原因。

《陈书•高祖章皇后传》记载南朝陈武帝章皇后冰雪聪明、仪容俏丽、手指甲长五寸、颜色红中透白,每逢遇到丧事就会有一个手指甲先折断。蓄甲也成了一种独特的审美,修长的指甲能显得双手纤长、富贵。

长指甲也是古代女子最为看重的信物之一。《红楼梦》第七十七回,贾宝玉私下去看望丫头晴雯,“晴雯拭泪把那手用力拳回,搁在口边,狠命一咬,只听‘咯吱’一声,把两根葱管一般的指甲,齐根咬下”,交给宝玉留作纪念。

▲87版电视剧《红楼梦》、电视剧《黛玉传》、2010年电视剧《红楼梦》都突出了晴雯死时把红指甲留给宝玉的细节。

| 指甲套应运而生 |

蓄长甲也不是一件容易的事,指甲留长会弯,且脆而易断,为了保护好不容易留长的指甲,指甲套应运而生。指甲套出现的时间很早,在内蒙古准格尔旗战国墓、吉林榆树大坡老河深汉墓、陕西西安隋代女童李静训墓都出土过用金片或白银铸成的指甲套,但最早出现的指甲套被认为可能是古人弹筝奏曲时的义甲。

▲清·金錾古钱纹指甲套,长5.2cm,现藏于故宫博物院

明清之际,修饰指甲成了一种打发时间的乐趣,妇女蓄指甲、佩戴指甲套的风气盛极一时。清朝慈禧太后是典型代表人物。她不但蓄长指甲,也珍惜剪下的指甲。台湾历史博物馆曾展出一幅慈禧的画像,画中年近七十的慈禧身穿黄袍,外披珍珠披肩,手上戴着长指甲套和翡翠手镯,这幅画的作者美国画家卡尔这样描绘慈禧:“”手戴玉及玉指甲套,光辉夺目,精彩照人。”

▲卡尔画的众多慈禧太后画像中的一幅,可以看到双手都戴着指甲套。

《宫女往谈录》详细描绘过宫女给慈禧刷洗和浸泡指甲的过程:用碗盛上热水,把指甲泡软,校正直,把不端正的用小锉锉端正,再用小刷子把指甲刷一遍,涂上指甲油,最后戴上指甲套,也提及“这些指甲套都是按照手指的粗细,指甲的长短精心做的,可以说都是艺术品”。

▲清·银鎏金累丝嵌珠石指甲套,长9cm,现藏于故宫博物院

不过,到清末民初这种妨碍工作的装饰品就渐渐销声匿迹,只有守旧家庭里的贵妇依然热衷佩戴,张爱玲小说《金锁记》中描写的民国女子就依然喜戴指甲套,但到了近现代这类东西已经失去了实用价值,并退出时尚界。

从简单染甲到佩戴指甲套,再到今天的时尚美甲,人们还真是一点都不放过可以让自己变美的地方。

●●●

新媒体编辑 /新星 祁瑛(实习生)

以上内容由《世界遗产地理》整理