▲俯瞰科索沃首都普里什蒂纳

科索沃是2008年单边宣布独立的。到了2011年,一切依然百废待兴。自然,还未有任何明确的签证政策。但这不妨碍实行不成文的规矩:西方友国——迅速承认科索沃独立的国家,无须任何手续即可入境。当然,持联合国证件人员也畅通无阻。反对科索沃独立者,以中国、俄罗斯为首,就没有这样的便利了。

| 普里什蒂纳:在自己的国土上做外国人 |

▲科索沃平原第一家奥斯曼式建筑——在此战死的苏丹穆拉德之墓

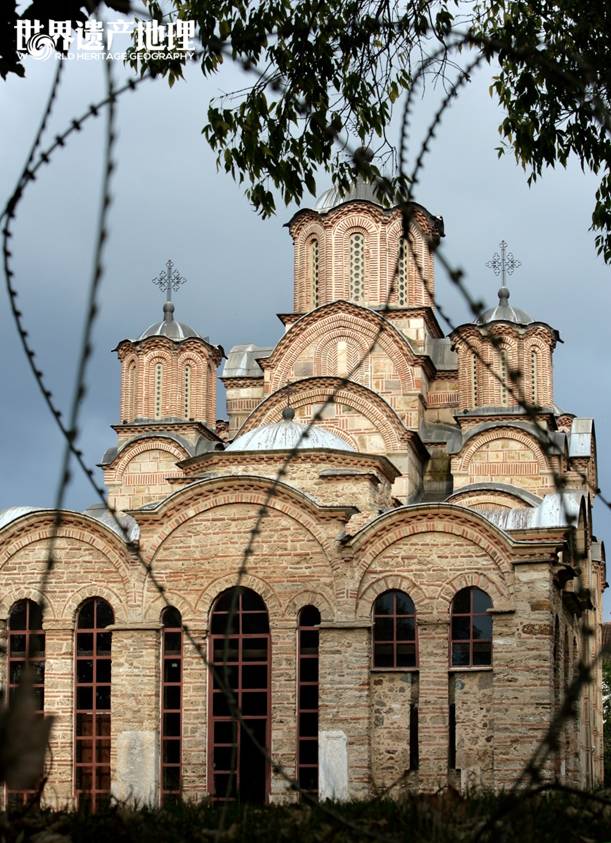

相比荡气回肠的历史记忆,今日科索沃的现实光怪陆离。自1999年科索沃战争结束,北约的维和部队装甲车就守在修道院墙外,在围墙上拉起了密集的铁丝网——现在的科索沃是一个新生的阿尔巴尼亚人国家,塞尔维亚人成了需要保护的弱势民族。镇上建筑稀稀落落,多是方正的巴尔干式民居和南斯拉夫时期的“社会主义现实主义”建筑。空旷的街上只能听见偶尔行人踏雪的沙沙声。

“镇上很多人都是普里什蒂纳的老居民,战后才迁到这里,因为不知道怎么和阿尔巴尼亚族人相处。”比列娜叹了口气。她1960年代出生在普里什蒂纳。对科索沃人而言,生活分为两个截然不同的阶段:战前和战后。“我很想念战前。那时候的普里什蒂纳到处是公园,大家野餐、散步、跳舞,不会在意谁是阿族,谁是塞族。现在全变了……我有时候去普里什蒂纳,穿过街心花园的时候,忍不住四下张望,总觉得有人向我扑来……这一切是怎么发生的?”1999年,一个阿族政客占据了比列娜在普里什蒂纳的公寓,此后十几年她一直在设法夺回自己的公寓。但由于该政客的影响力,法庭将此案搁置,她只好举家迁到塞尔维亚南方的尼什。现在,她在塞尔维亚下辖的格拉查尼查政府从事文秘工作,这是科索沃一大古怪现象:它和科索沃政府下辖的格拉查尼查政府平行存在。比列娜工作日在这里上班,周末跨过边境回到尼什。工资全部用塞尔维亚第纳尔支付,万一要到普里什蒂纳买点东西还要先换欧元。当然,她保留着塞尔维亚护照,按照法律,她在科索沃已经是个外国人了。

▲科索沃战后简易建筑杂乱无章地拥挤在一起,与远处摩天大楼形成鲜明对比。

| 科索沃平原:历史、神话与现实 |

▲北约的维和部队在修道院墙外拉起了密集的铁丝网

现在,还有10万塞尔维亚人选择留在科索沃。所有的塞族村镇都与阿族聚居地隔离,他们或许地理上相邻,但几乎没有任何往来。电话叫出租车成了跨越这短短几公里的唯一选择。

有一次我在普里什蒂纳办事时,说了一句塞尔维亚语,被阿族公务员大声制止:“这里不讲塞尔维亚语!”本地通用阿语-塞语-英语三种官方语言,这是宪法规定的,但现实是根本无法实施。在塞尔维亚的入欧盟谈判中,欧盟开出的条件之一,就是要尽早终止科索沃的塞族平行政府,结束与该国的敌对状态。

普里什蒂纳夜间,有时能听到婚礼上鸣枪庆祝的声音。然而我办公室的阿族同事埃塔坚持说那不是枪声。战时,她亲戚家被塞族屠杀,表哥在老父面前被砍头,鲜血横流。他们只是普通老百姓。“枪声会让人们想起战争和恐怖。才过去十年啊!没人想再听到枪声了。”

有一小群塞尔维亚人已经接受了科索沃独立的现实。在科索沃政府下辖的平原区教育局,我见到了少数民族教育处负责人玛娅。她是极少数选择加入科索沃新政府的塞族之一。“我们塞尔维亚人总说,背叛是要付出代价的”,她苦笑着说。自从她在这上班,扔鸡蛋的、在家门口涂鸦的、口头威胁的,源源不断。但她不去争辩。

| 米特罗维查:隔着桥遥遥相望 |

▲北约部队在城市中巡逻

我和米洛什在东正教堂顺利碰头。他毕业于米特罗维查大学历史系,英语流利,还在贝尔格莱德出版过一本研究科索沃历史与宗教的著作。说起塞尔维亚人在科索沃平原的历史,他能讲上三天三夜。但是,和所有北岸年轻人一样,他也过着半失业的生活。他曾就职于一家致力于社区安全的NGO,但该组织因为缺乏资金难以为继。他家人在塞族政府工作,从一年前开始工资就断断续续。迫于欧盟压力,贝尔格莱德正在逐渐切断对北科索沃的财政支持。由于政治局势极度不稳,矿场、工厂和公司纷纷关闭或迁走,米特罗维查北岸的经济几乎陷于瘫痪。少量国际组织和NGO无法缓解巨大的就业压力。根据欧洲安全与合作组织的数据,失业率达到惊人的77%。对有工作的人而言,80%受过高等教育的人表示他们从事的职业与接受的教育毫不相关,看杂货店、饭店打杂和开出租车的大学毕业生比比皆是。

但世代居住在这里的米洛什全家却从未考虑过离开科索沃。“这里的生活就是一场战斗,我决定战斗至死。即使别处有最好的工作机会和薪水,我也完全不考虑。如果我们想离开,早在1999年就走了,或者2004年发生针对塞族的暴乱时也该离开了。但我永远不会离开科索沃,离开就意味着失败,意味着我们的圣地、我们最古老的修道院和历史遗迹不再属于我们。”

战前,他也有很多阿族朋友。踢足球,追乐队,偷偷抽烟喝酒……战后,他们心照不宣地不再联系。最近,米洛什在Facebook上找到了他们。“但不知道怎么和他们搭话。他们的主页上都是大阿尔巴尼亚主义的图标,言论中都是对塞族的憎恨,甚至有伊斯兰原教旨主义……我想我们之间不可能再有纯粹的友谊了。”这对南岸的阿族年轻人来说也是一样的:塞族朋友也在网上鼓吹着塞尔维亚战犯的功绩,宣布“阿族都是恐怖分子”。桥梁可以跨越两岸间三十米的距离,但误解、仇恨与偏见却使他们渐行渐远。

●●●