看到电视中播放柏林墙倒塌(1989年)的时候,埃里克·鲁斯托(Eric Lusito)只有12岁。那时,他还很难理解这件事情对于世界格局产生了怎样巨大的影响,但人们如释重负的表情给他留下了深刻印象。20年之后,埃里克辞去了他在工业界的工作,带着相机在欧洲旅行,漫无目的。直到一次偶然机缘,捷克的一位地理学教授邀请他去探索一座被废弃的苏联军事基地,埃里克儿时的记忆再度被唤醒。

这件事情改变了埃里克人生的轨迹。当埃里克走进第一座苏联军事基地拍摄,他开始清楚地了解到,当年的苏联势力曾经是多么不可一世,以及冷战期间恐惧为何会如影随形。从那开始,他决心踏足苏联的领土和势力范围,寻找更多的前苏联军事基地遗迹,记录下这些“野心和权威的象征”。

▲2008年,蒙古,苏联解体后废弃的军事基地Bayantal。这是一架米格—21战斗机,苏联飞行员给它起的外号是“三角琴”,米格—21(包含仿制、改良型)可能是20世纪全世界产量最多的喷气式战斗机,它被戏称为战机界的AK47。蒙古是苏联在亚洲布置军事基地最多的国家,而这里是苏联在蒙古规模最大的空军基地。基地建于上世纪70年代,有一条两英里长的跑道,中苏交恶期间,按照苏联的部署,一旦与中国发生冲突,这里便是前线。 此地隶属于第126战斗航空团(126th Fighter Aviation Regiment)。

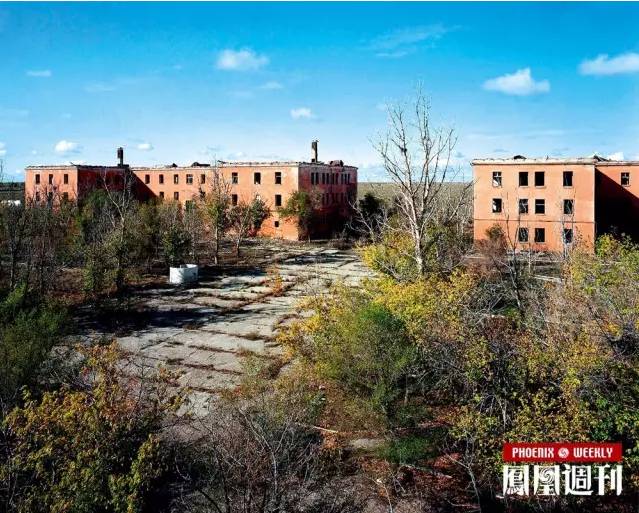

▲2008年,蒙古,废弃的军事基地Choibalsan。这里曾经驻扎过很多苏联军事人员、后勤保障人员和他们的家属,最鼎盛的时候,这个地区的人口曾多达30万,如今却只剩3.9万。一把锐利的长剑竖立在此地,刻着一行字:“任谁持剑来犯,必在剑下而亡”。这是苏联电影里的英雄亚历山大·涅夫斯基的台词。13世纪由他领导抵抗来犯的瑞典人和条顿骑士团,使得俄罗斯免遭征服。二战时期为了鼓舞全国军民士气,苏联政府不断强化涅夫斯基的形象。此地隶属于第二坦克师(2nd Guards Tank Division)。

历时六年,埃里克走访了欧洲和亚洲很多国家。冷战期间和西方的对抗,使得前苏联的军事基地到处都是。不仅是俄罗斯、乌克兰、哈萨克斯坦等前苏联加盟国,从东德到蒙古,从捷克到波兰,到处都是苏联四处击出的军事“铁拳”。等到苏联解体,控制力和影响力迅速削弱,这些基地大多被继承者俄罗斯收回。

▲2008年,哈萨克斯坦,苏联解体后废弃的空间监测基地。这个地方名叫Priozersk,曾是一个拥有7万人口的喧闹城镇,现在差不多降到了1.2万人左右。该基地建于1956年,负责追踪苏联也是全世界第一颗人造卫星“斯普特尼克1号”,这颗卫星是当时美、苏两国之间太空竞赛的标志性产物。此地也曾是苏联最尖端的空间监测基地之一,肩负卫星控制、太空监测等功能。照片里,仍可见到被遗弃的雷达设施。此地隶属于第44独立监测指挥部(44th Independent Command and Measurement Complex)。

▲2008年,哈萨克斯坦,被遗弃的军事基地Chagan。该基地建于1950年代,位于哈萨克斯坦东北部的塞米巴拉金斯克(Semipalatinsk)地区。冷战期间是苏联的一个远程空军基地。当时,为了震慑加拿大和美国,苏联将主要的重型轰炸机布置在这里。此地也因为紧邻苏联的一个核试验基地而闻名,被遗弃之后,这里现在几乎成了草原中的一座鬼城。此地隶属于第79重型轰炸机师(79th Heavy Bomber Division)。

▲2008年,蒙古,苏联解体后废弃的军事基地Bayantal,房子里空无一人。画面中,左侧的墙上可见苏联著名宇航员尤里·加加林和火箭的壁画。1961年,加加林乘坐“东方一号”宇宙飞船,在太空中绕行地球一周,完成了人类史无前例的首次载人宇宙飞行。之后,这位航天英雄享受到苏联人最为隆重的对待,苏联势力范围内的国家,也到处贴满了这一太空成就的宣传物。此地隶属于第126战斗航空团(126th Fighter Aviation Regiment)。

▲2008年,蒙古,苏联废弃的军事基地Baganuur内的居住区,这里曾经住着军事人员和他们的家属。苏联的海外军事基地居住区一般远离周围的城镇,独立隔离,在地方上属于禁区。它们反映了苏联的神秘文化气氛。苏联虽然早已经谢幕,但大楼上的标语还在:“荣耀归于苏联共产党”。此地隶属于第12摩托化步兵师(12th Motor Rifle Division)。

许多军事基地随即遭到遗弃。军人们和家属们收拾东西,一拨一拨地拔营离开,剩下的是不想、漏掉或是无法拿走的物资、设备和庞大的基建设施。他们留下了被丢弃的防毒面具,留下了种类繁多的操作手册,留下了丰富的苏联宣传海报,留下了褪色的相片、书本等私人物品,留下了巨大的纪念碑。

▲2008年,蒙古,被废弃的军事基地Shebi-Gobi。苏联在亚洲的军事基地主要布置在蒙古,一度是为了针对中国。中俄的边界纠纷至少要追溯到17世纪。冷战时期,中国与苏联都是核武大国,中苏交恶时,两国的边界纠纷始终不断,每年由于边界的摩擦和冲突,双方要付出千百条性命的代价。从1963年起,蒙古政府同意苏联红军在蒙古境内长期驻扎,在蒙古各地兴建军事基地及设施。这些军事基地被苏联视为与中国对峙的最前线,它们始终要保持高度警惕,随时准备出击战斗。这处基地墙上的这些壁画,以及纪念碑,是苏联当时势力范围内无处不在的宣传风景。1990年,苏联同蒙古达成协议,作战部队和保障撤离物资的部队要在1992年全部撤出蒙古领土。20年过后,这个基地正逐渐消失在沙海里。此地隶属于第677炮兵团(677th Artillery Regiment)。

▲2006年,俄罗斯,莫斯科,苏联“克格勃”基地的讲堂。“克格勃”(KGB)是苏联的情报机构,墙上的画像是被列宁誉为革命英雄的克格勃创立者菲利克斯·捷尔任斯基(Felix Dzerzhinsky)。冷战期间,克格勃职能极大,甚至凌驾于苏联党、政府和法律之上。这个机构涉及苏联国内所有领域,同时负责监管国家意识形态安全,铲除国内反对苏联社会主义制度的持不同政见者。“克格勃”在国际上也成为苏联恐怖的代名词。此地隶属于克格勃(KGB)93544单位(Unit)。

当然,最普遍且最醒目的遗留品,是建筑。这些建筑是苏联曾经显赫一时的象征,它们代表着权力与影响力。也许只有苏联在各个国家军事基地的建筑,才能称得上是真正严格意义的“遗迹”。这些军事基地曾经高度防备,旁人不可能轻易靠近这些禁区。然而,它们现在敞开了大门。克格勃据点礼堂的椅子,军事基地住宅区的游泳池,导弹贮存仓库里的海报,高墙林立的军事基地壁画,一切都触目可及。昔日冷战的主宰低下了它高傲的头颅,只剩下时间的痕迹,因为年久失修,无人问津,满目疮痍。

▲2008年,波兰,苏联解体后废弃的军事基地Krzywa。该基地位于波兰西南部城市莱格尼察(Legnica)33公里之外,靠近德国和捷克边境,曾是苏联北方军队集群,即苏联驻波兰军队的司令部所在地。作为这些部队的主要空军基地,Krzywa的机场条件很好,能停下当时苏联各种类型的军用飞机。此地隶属于第164独立航空团(164th independent Aviation Regiment)。

▲2007年,爱沙尼亚,被遗弃的军事基地Rohu。这是苏联存放R-12(北约代号SS-4)弹道导弹的场所。整个基地建于森林深处,当地人根本就不知道这是个核导弹基地。R-12是由苏联在冷战期间研制和部署的战区弹道导弹,它能携带一枚百万吨级的核弹头,为苏联提供2000公里范围内、相当于中程距离的战略打击能力。它是当时苏联针对西欧的主要核威慑手段。在古巴的R-12导弹部署曾造成1962年的古巴导弹危机。此导弹据说共生产2000多枚,后来都在1993年和美国达成的军备控制条约中被摧毁。此地隶属于第304近卫红旗导弹团(304th Guards Red Banner Missile Regiment)。

摄影师埃里克像一个考古工作者那样,在这些土地上搜寻着苏联废弃的军事基地。在他的影像记录里,“那些昔日象征着苏联强大野心的建筑如今正在变成瓦砾”。

在埃里克的镜头下,这些军事基地遗迹摘下了它的面罩,未加掩饰,这是由时代收藏的真正苏联遗迹。

▲2007年,拉脱维亚,苏联废弃的海军基地Liepaja,墙上有“为了祖国母亲”的印迹。这里曾是苏联波罗的海舰队第14潜艇中队和第16潜艇中队的驻扎地。苏联时期,这个基地容纳了2.5万人居住。拉脱维亚曾是苏联统治下财力最雄厚、人们生活标准最高的地区之一,这里还有很多处苏联的军事基地,比如苏联航天通信中心Zvezdoshka,这个基地收有当时先进的射电望远镜,约有2000名军人和科学家住在这个秘密军事基地里,直到1993年才公开。拉脱维亚现存有被废弃的多处苏联军事基地,如拉脱维亚首都里加以西150公里的“斯克伦达1号”小镇,苏联时期曾有数千军人及其家属驻扎,设有雷达导弹防御系统,后来被拍卖成为景点;下场稍惨的,则成了当地民众的休息场所,更有甚者,基地已经完全荒废,只剩残破的主体建筑、遍地的废墟和疯长的野草,昔日人声鼎沸、战车轰鸣的场面早已经成为历史。此地隶属于第14潜艇中队(14th Submarine Squadron)。

●●●

新媒体编辑 /新星、郑媛(实习生)

以上内容授权转载自《凤凰周刊》。