中国人习惯欣赏破碎的爱情故事,喜剧结局总是不如悲剧更能抓住人心。古今中外,在中国风靡的爱情故事中,《茶花女》无疑是无法忽略的一部。

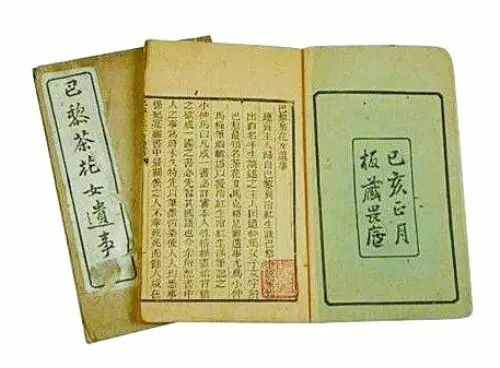

作为第一部进入中国的西方文学译著,这本小说在一代中国读者心中的地位可谓独一无二。译著一版再版,改编的话剧、音乐剧、歌剧在艺术舞台上活跃了几十年。1898年,中国近代文学家林纾在友人的帮助下翻译出版了《巴黎茶花女遗事》,“不胫而走十万本”。严复曾感叹:可怜一卷《茶花女》,断尽支那荡子肠。

薄薄两册《巴黎茶花女遗事》,在一百多年前,“一时纸贵洛阳”。

它涵盖了一个凄美爱情故事的全部元素:一对身份悬殊的情人想要打破传统伦理的桎梏,勇敢地追求爱情,但最终无法战胜来自世俗的强大阻力,以女主角牺牲的方式成全了爱情。

作者成功地将茶花女塑造成为一个美丽善良、爱情至上但又被生活的苦痛所折磨的柔弱女性形象。她是妓女,饱受歧视,但心灵高尚,纯洁善良,足以激起读者的保护欲和好感。

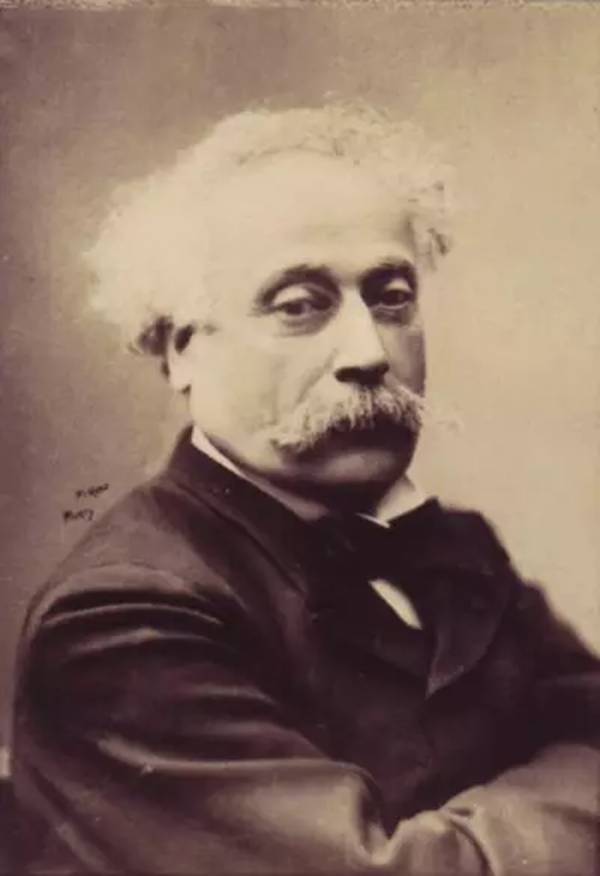

小仲马有意塑造一种卑贱身份下的圣洁光环,以抨击他所认为的那个时代的虚伪道德观。在他生活的法国十九世纪中叶,还从没有人以妓女为主角创作过文学作品,这在当时无疑是颠覆性的。

121年前的今天,小仲马去世。

少年时期,对爱情满怀憧憬时,我曾经和无数人一样,非常喜爱这个故事。但现在,我忍不住用另一种眼光重新审视这个故事——它始终没能逃脱一种传统的、奇怪的框架,使得它无法成为一部伟大的作品。

故事虽然从法兰西迢迢而来,却像个十足的本土产品。女主角玛格丽特为了使爱人阿尔芒的家庭不被自己的声名所累,毅然退出这段感情,回到了原来声色犬马的生活中继续沉沦,并走向了自我放弃和毁灭的道路。在这个故事模型中,牺牲又僭越了爱情成为主题。

女主角的“高尚”人格满足了儒家对于人格的要求:克己复礼——可小仲马的初衷恰恰是为了解放个体,将人性的自由摆上台面。

《茶花女》的结局是现实的,也是讨巧的。如果阿尔芒和玛格丽特结合了,也许结局更为尴尬,人们总是更青睐破碎的美丽。那可能更像《伤逝》的结局,涓生难以承受现实的沉重,将担子卸给了子君,并为此负有强烈的愧疚。

电影《茶花女》中女主人公扮演者葛丽泰·嘉宝。

只有玛格丽特去牺牲,去成全传统道义上的责任与道理,她才是可爱的。最终,我们喜爱的,仍然是那个向现实屈服的、“无私”的茶花女。我们青睐的女性形象仍然是柔弱的,而非追求独立、自我和爱情,敢于向命运挑战的。

鲁迅说过,我们无权去劝诱人做牺牲,也无权阻止人做牺牲。

一个人如果无法完成对自我生命意志的主宰,那么他最终只是一个奴隶。