本帖最后由 源济 于 2016-12-9 03:45 PM 编辑

什么是温暖?啥时候能穿得立立整整的,回家跟儿子一起吃顿饭,喝两盅,对他来说就是温暖。

每日人物(ID:meirirenwu) 采写/韩 逸

一场寒风再次将北京的气温带到零下。缩着脖子走在大街上的人们,总是忍不住加快脚步,想着赶紧回家,喝上一口热乎乎的汤。

63岁的陈金莹,在北京西站的天桥下铺了几张压扁的纸箱,蜷缩在一团棉被里,脏兮兮的被面上,满布着篆字——“家”。

即便步履匆匆,人们也很容易发现,有一群人,无家可回。他们裹着棉被或者军大衣,躺在天桥下、过街通道里、火车站大厅中,像是城市街道上一块块的补丁。

什么是温暖?对我们来说,大概是提前下班的五分钟刚好赶上了回家的地铁,是孩子扑上来抱住腿摇晃着撒娇,是妈妈熬制的一碗热粥,是父亲打来一个电话“钱够花吗?”

什么是温暖?远离了家和亲人的他们,这样回答。

▼

58岁的关伯杰,家在黑龙江铁岭银州区。他已经在北京生活了七年,白天他和其他工人一起,在火车站广场上帮人拉行李挣点生活费,晚上睡在天桥底下,一睡就是四年。没事情做的时候,他会给广场上的人们唱一首《流浪》或者《三春杨柳》。

▼

耿义川,53岁,四川成都人,下岗工人。因为嗜酒和妻子离婚,来北京流浪七年,在工地打零工维生。没有活的时候就在天桥附近逛荡,晚上睡在桥底。他已经戒酒多年,企盼着能攒点钱回上海找儿子。

“啥时候能穿得立立整整的,回家跟儿子一起吃顿饭,喝两盅,对我来说就是温暖。”

▼

刘辉,65岁,内蒙古赤峰人。来北京15年,做过厨师。现在他的腿脚不方便,无法行走,已经乞讨三年。“我老哥们儿就是我温暖,没有他们帮我,我早就死在北京了。”

▼ 袁凯凯,80岁,河南人。来北京不久,住在火车站里面,想讨到一点钱,呆两天就走。“仨瓜俩枣的要点儿,住一天算一天。”▼

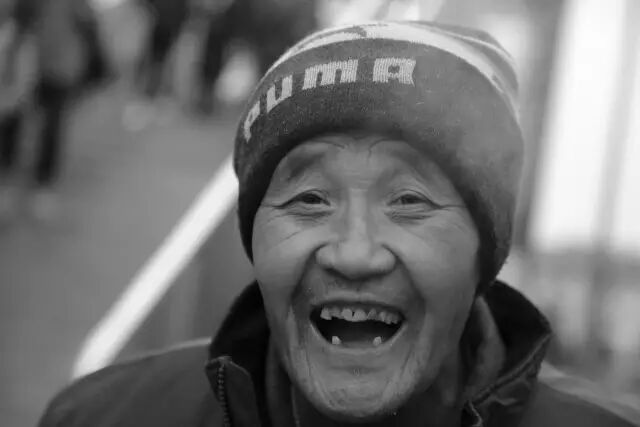

石昌启,63岁,山东菏泽人。满嘴只剩下了一颗牙,旁人递过来的肉串,他要抿半天才能弄软,咽下去的时候还掉渣渣。年轻时下河冻坏了双手,畸形无法用力,没法在工地继续打工,改为在天桥乞讨。▼

韩荣富是山西大同人,今年已经58岁。四年前,他从房顶上摔下来摔坏了腰腿,丧失劳动能力。 乞讨的时候他丢失了一支拐杖,想攒钱再买双拐,想办法回老家。他曾经是村里的五保户,一年能有4000块钱补助,去年的“五保”还没批下来,断了生计。▼

陈金莹,63岁,黑龙江绥化人。今年1月16日为了躲避私人纠纷来北京流浪。钱花完了,不敢和家里联系,准备“过几年再说”。她在天桥底下铺了几层厚纸壳子挡风,就算是安了家。“温暖就是把那些坏人都该崩的崩,该判的判,好让我回家!”

▼

谢丙权,46岁,河南南阳人,单身汉。1983年来到北京,在工地上干活,因为身份证丢了没法住旅馆,在北京西站的地下大厅,跟许多赶火车的人睡在一起。“跟朋友在一起,互相理解,互相帮助,就挺温暖的。”

▼

李荣生,49岁,江西赣州人。想谋一份会计的工作,白天找工作,晚上睡在过街通道里。

“北京西站没有人赶我,也没人打我,这儿就很温暖。”

▼ ▼ 李来旺,36岁,山东肥城人。白天做消防队的中控员,晚上在地下通道唱歌。“能有时间做自己喜欢的事情,让我大声唱歌,就是温暖。”

▼

徐华顺,65岁,河南新乡人。在地下通道拉三弦。会拉《东方红》、《南泥湾》。两岁时因为生病失明,除了拉三弦没有别的手艺。白天会有老乡领着他来地下通道坐下,一直拉到晚上10点。

|