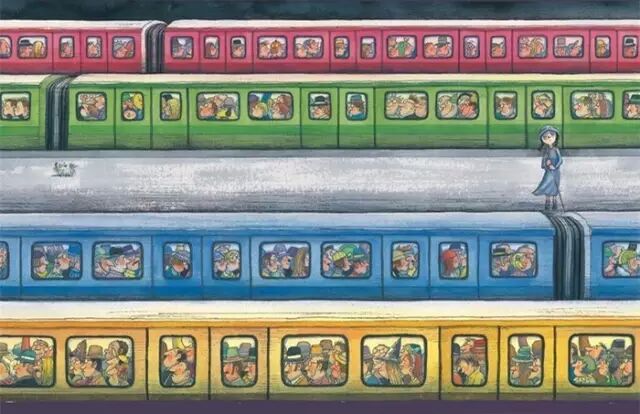

在台湾捷运的南港站,细腻的台北人在那段地下铁里绘制出了一个绚烂缤纷的漫画世界,这个城市的人文关怀于这一隅中得到了极致的体现。月台的墙壁上,人们用深蓝色的笔调绘制了一幅地铁列车的横截面:乘客们各自沉默,专注于自己的世界——有人阅读报纸,有人抱着大提琴发呆,有人带着孩子呆站着,有人依靠着车厢睡去……这些画面,来自台湾著名绘本画家几米的经典作品《地下铁》。

几米在这部作品中,把现代人习以为常的公共设施——地铁作为叙事空间,讲述了一个盲女在地下铁中不断受挫,寻找出路的故事。地铁被赋予了两重并置的时空。一层是现实:冷色调,这里阴暗潮湿,人群冷漠,象征着生活大多数时候沉重的本质,它令人绝望却又难以逃离;一层是想象:暖色调,那里阳光明媚,鸟语花香,是盲女乐观灵魂塑造出的精神殿堂,它虚无缥缈却又充满力量。“如果主角看不见,那么他身处的空间,就是充满了各种可能,他所听到、闻到、想到的,就可以有无限的想象,所有的奇想就有了合理性”。

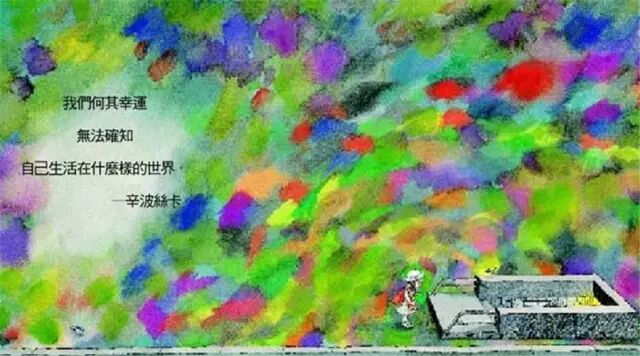

她在漫长的地下铁里穿梭,不断坐错车,又不断下错站。可她仍然前行,天使在侧。生活中的我们又何尝不是像盲女一样,在充满未知与无常的命运迷宫中徘徊。创作这组作品时,作者已是一个与死神交过手的中年男人。1995年,37岁的几米在毫无征兆的情况下患上了急性骨髓性白血病。在住院过程中,他对生命有了更深刻的理解。“我感念那段饱受折磨的伤痛时光,让我变得感性而敏锐,许多平凡的小事变得重要,而许多非凡的大事又变得无足轻重。”

在富有生机的创造力背后,总是有颗体悟过痛苦的灵魂。很长一段时间内,这个腼腆善良的男人在遍尝生活与病痛带来的折磨后,也曾像漫画中的盲女一样,体会过极致的无助与孤独。但他逐渐发现,这是一个可能令每个现代人困惑的终极命题:在结构日益松散的现代社会,个体的疏离感将贯穿始末,如何在一片钢铁森林中重筑一种家园式的美好,这将取决于个人的心态与心境。在几米的作品中,多表现了现代人缺乏爱与温暖的精神困境。他习惯将主人公置于冰冷的城市,生活压抑而悲伤。但转身就在下一幅画卷中填上最明亮的色彩,在他的笔下,总有生命挂着微笑,他锲而不舍地拷问现代人的孤独,又锲而不舍地在压抑中创造感动。

在这个心灵鸡汤备受鄙夷的时代,几米当年所开创的忧伤小清新风格或许已不再流行,人们厌烦了徒劳的乐观与规劝,反而更愿意转身拥抱调侃式的毒舌。也许文字的力量有限,但相信在某个满身疲惫的片刻,如果瞥见几米用色彩、线条勾勒的理想世界,你或许能留住一点被日渐侵蚀的童真,和乐意拥抱希望的灵魂。