文 | 陈震

11月9日,我鬼使神差地在朋友圈里转发了微信之父张小龙饭否日记里的一句话:“等我老了,我希望拥有Leonard Cohen的声音”。当时我根本不会知道,Cohen已于两天前离世,并将在两天后刷爆朋友圈。

我永远不会忘记今天上午,看到Cohen去世消息时的震惊和难过。过了好久好久,我才缓过神来。

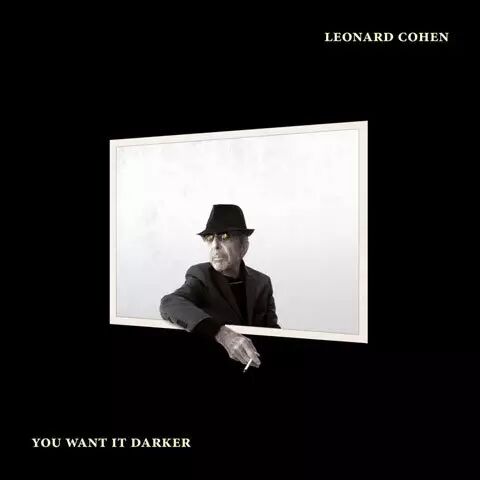

怎么会?!9月21日,Cohen82岁生日这天,刚发了新专辑《You Want It Darker》啊!

其实一切早有征兆,只是没人愿意相信。

“我已做好了死亡的准备。”Cohen在今年6月的一期《纽约客》里如是说。同一篇文章里,还有他写给临终的前女友Marianne Ihlen的话:“我想我很快就将步你的后尘。”(Marianne于7月28日去世);Cohen官方曾数次声明2013年巡演后永远不会再有演出;《You Want It Darker》笼罩在一片沉重的气氛下,听起来就像一份“音乐遗嘱”,里面尽是《Leaving the Table》《Steer Your Way》这种关于深沉的告别和死亡的歌。

10月13日晚,《You Want It Darker》试听会上,Cohen“澄清”说:“我有点夸大其辞了,我想永远活下去。活到120岁。”他说这番话的时候神色轻松,心情愉快,于是我们就信了,都松了一口气。

现在看来,之所以“澄清”,一是因为《纽约客》的文章让人疑虑重重,二是因为他想把大家的注意力从“音乐遗嘱”引开。

历史惊人的相似。今年1月8日,David Bowie发表了他的最后一张专辑

《Blackstar》,这一天,同样是Bowie的生日。两天后的1月10日,Bowie便与世长辞。

原来他们都已知道自己时日不多,所以花光所有力气,再给这世界留下一张专辑。

Cohen的儿子Adam说,父亲直到生命的最后一刻还在创作。《You Want It Darker》,是在压缩性骨折的病痛中录完的,当时父亲吃饭、睡觉、创作、录音都在一张骨科椅上。可即便如此,父亲还打算再录两张专辑。

但《You Want It Darker》真的是一份“音乐遗嘱”。

Cohen有着独一无二的人生轨迹,他出身犹太富商家庭,以诗歌和小说在文坛成名,之后半路出家闯入乐坛,这时年已三十好几。

▍女人如何成就了Cohen

我第一次听Cohen的歌是在1997年,是一张致敬专辑,叫《Famous Blue Raincoat》,收录了美国女歌手Jennifer Warnes翻唱的九首Cohen作品。那些隽永动人、苍凉深沉的旋律和Jennifer坦荡绝美的声线征服了我,我开始进入Cohen的世界。当时我有所不知,在美国,同样也有大量的乐迷因为Jennifer的这张翻唱专辑,改变了对Cohen的印象或开始聆听Cohen。事实上,《Famous Blue Raincoat》为Cohen第八张专辑《I'm Your Man》的商业成功铺平了道路。

在这之前,Cohen已经发了七张录音室专辑,大多叫好不叫座。到他推出第七张专辑时,他的厂牌哥伦比亚唱片甚至拒绝在美国本土发行,所以Cohen不得不找了家小厂牌发。这时,Jennifer向她的老板提出录制《Famous Blue Raincoat》:“这张唱片非做不可,不只是为我,也为了Cohen。多年来,褒贬不一的评论似乎已让他丧失了信心。这张专辑或许能帮他重拾信心。”

九岁丧父之后,女人的帮助便成为Cohen生命中的重要一环。先是母亲和保姆抚养她长大,然后是经纪人Mary Martin和歌手Judy Collins助他在音乐圈站稳脚跟。

当Cohen的唱片在美国卖不动时,是Jennifer Warnes翻唱的《Famous Blue Raincoat》救了他。当Cohen的诗集在美国卖不动时,又是Judy Collins翻唱的《Suzanne》救了他。促成这次翻唱的也是一位女性——加拿大籍经纪人Mary Martin。

Cohen是个离不开女人的男子。他十二三岁时,便凭一本催眠手册指示女佣脱光了衣服。除了事业上有女人相助之外,女人也是Cohen多首名作的灵感源泉。《Suzanne》后面的Suzanne Verdal,《So Long,Marianne》后面的Marianne Ihlen,《Chelsea Hotel #2》后面的Janis Joplin,《One of Us Cannot Be Wrong》后面的Nico。等等等等。不同于其他摇滚明星的放荡不羁,他那成箩筐的情史,更多是深情款款与优雅离别。

很少有摇滚明星会像Cohen一样选择女性来担纲制作或编曲。他甚至会把音乐完全交由两位情人Sharon Robinson和Anjani掌控,自己只是填词。专辑《Ten New Songs》的成功相当程度上归功于Sharon Robinson操刀的音乐。2008年,被经纪人兼情人Kelley Lynch卷走一生积蓄后,他掸去西装上的灰尘,戴上费多拉软呢帽,毅然踏上巡演之路,去重新赢得他的财富。彼时,74岁的他已阔别舞台15年之久。复出巡演取得了难以置信的成功,一演就是五年,不但轻松赚回养老金,更是让他享受起了演出、欲罢不能。极富戏剧性的是,正是因为Kelley的背叛(也是一种帮助),一出完美的东山再起才会上演,Cohen才得以登上事业和人生的巅峰。最后,就连他的传记作者Sylvie Simmons,也是一个深爱他的女人。

▲ Sharon Robinson和Leonard Cohen

她们成就了他,他爱她们,但他没有娶她们中的任何一个。有趣的是,他和她们大都保持着良好的关系。比起很多摇滚明星,他在这方面的确要优雅许多。2003年12月21日,新西兰奥克兰,79岁的老情圣像平常一样一路小跑地蹦上舞台,双膝跪地,深情地唱:

“我就在这儿,我是你的男人。”

那一晚是他的绝唱。

不过,Cohen的泡妞史并非无往不利。他在摇滚女歌手Nico面前就吃了闭门羹,而Nico却和1940年代出生的多位摇滚明星Jimi Hendrix、Jim Morrison、Lou Reed、Iggy Pop、Jackson Browne等都有一腿。

所谓物以类聚,这也从另一个侧面凸显了30后民谣诗人Cohen和40后摇滚明星群体的隔阂——他们不是一路人,音乐路数和生活方式迥异——从行头打扮上就可见一斑。即便是在嬉皮年代,Cohen也是西装革履,整洁干净,拎着公文包,不疾不徐地去棚里录音,像个大学教授,而不是摇滚乐手。而有意思的是,比起让国内摇滚乐迷顶礼膜拜的40后摇滚明星群体,Cohen在中国收割了更大范围的粉丝。

▍重度抑郁了大半生的Cohen

Kurt Cobain在《Pennyroyal Tea》中写道:“下辈子我要做Leonard Cohen,像他一样永恒叹息。”永恒叹息,这很Cohen。从青年时代起,他的内心就被巨大的孤独感挟持。叹息、孤独、痛苦、抑郁、悲伤……这些情绪色彩始终笼罩着他。

Marianne Ihlen说:“他写作时痛苦不堪。他是个完美主义者,对自己要求极高。”Cohen自己说:“我写《Beautiful Losers》时,觉得自己就是个失败者。身心俱疲,讨厌自己。我郑重发誓,写不完它,我就自杀……当你彻底垮掉时,那是一种真正的时刻。”在《Beautiful Losers》的摘要里,他写道:“一个孤独而绝望的的当代蒙特利尔人,试图找到印第安圣女Saint Catherine Tekakwitha,借以治愈自我……”

Cohen跟自己的作品总是那么较劲,跟一切都是那么较劲,把自己搞得那么焦虑,那么抑郁。长久以来,抑郁症和焦虑感是他生命的一部分,也是他作品的主题,赋予过他的作品以深度和严肃。而它们也是他多个嗜好的内驱力。他说:“抑郁症是我生命的一部分,是它牵引着我去深究女人、音乐和宗教。”

但抑郁症带来的身心痛苦同样如影相随。每天早晨起床后,Cohen都会想:“噢,上帝,又是一天来了。我得怎么熬过它呢?我该怎么办?药呢?妞呢?宗教呢?有什么可以让我摆脱这样的梦魇?”

Cohen一直想写得更深邃、唱得更深邃,他做到了。而我们是何等幸运,和Cohen生活在同一时代,因为有他的歌的陪伴而获得温暖。他是痛苦的,但我们受益了。他带我们抵达生命的最深处,窥见黑暗,瞥见温暖,凝望最根本的柔和与感动。

为了摆脱重度抑郁,他吃过多种药物,然而全没效果。他沉溺于性和毒品,然而依旧没有效果。最终他剃度出家,在海拔六千五百英尺的秃山上跟随杏山禅师学佛苦修。

Cohen出身宗教世家,宗教信仰在他的血液里根深蒂固,是他最大的嗜好。而独特的他还能把佛教徒身份和犹太教信仰调和在一起,就像他擅于在作品中将宗教与情色融合在一起。

性、毒品、念咒、禁食以及他所投身于的种种苦修方式,不仅都能带来快感,也都是药物,都是击败心魔、缓解痛楚的企图。1999年,依然无法驱除心魔的Cohen下了秃山,前往印度跟随印度教灵性导师巴尔谢卡灵修。这一次,他成功了。终于在65岁时,Cohen放下了纠缠他一生的重度抑郁症。表面上看,令他开悟的是巴尔谢卡和印度教,而非杏山和禅宗佛教。但最有可能的是,两者对其开悟皆有作用,只不过奇迹恰好发生于在巴尔谢卡处修习时。

痛楚没了。制作《Ten New Songs》的过程中,Cohen对自己静如止水、无忧无虑的心境感到惊讶不已。

他理清了自己,卸下了重担,一直到生命的尽头,都没有再被抑郁和焦虑折磨,这对我们来说已经够了。

不够完美又何妨

万物皆有裂痕

那是光进来的地方