小时候看《哆啦A梦》总是有几个版本的世界。

一种是坐等在地方台的点播频道前,观众通过打电话一集集点播动画,那里的蓝胖子叫“小叮当”,名字和配音都是萌萌哒。另一种是TVB翡翠台里,大叔声线+粤语配音版的“哆啦A梦”。当时觉得名字拗口,但翡翠台里播的蓝胖子更新更快,新道具更多,所以还是更期待这只大叔版拗口胖子。

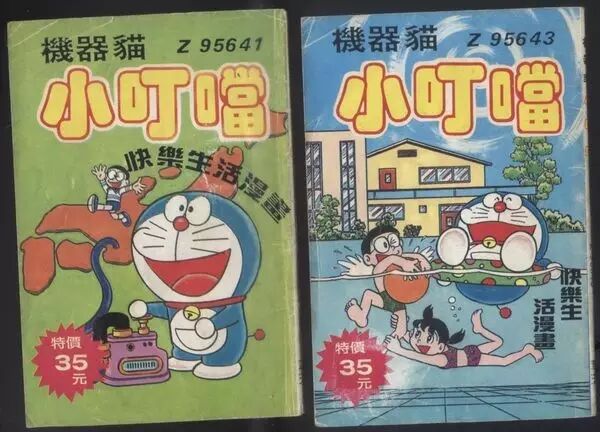

当时许多定价一块两块的口袋漫画书封皮上,还写着“机器猫”、“小叮当”等名称。直到有一天,一直称他为“小叮当”的我,在一本新漫画的开篇一页看到这样一段话:“请叫我哆啦A梦吧!我是机器猫‘哆啦A梦’。过去,人们一直叫我‘机器猫’,其实这不是我的原名。我的原名是‘哆啦A梦’。人们还给我起了个爱称,叫作‘小叮当’,虽然我也很喜欢这个爱称,但若能叫我的原名‘哆啦A梦’,我会更高兴。”后来才知道,这其实是原作者藤子·F·不二雄的遗愿——在亚洲地区统一使用哆啦A梦的日语发音音译名。

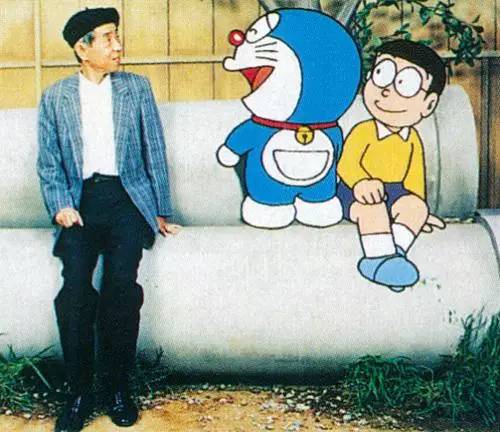

就像野比大雄一样,小时候的藤子瘦弱、内向,“小时候,我就是大雄”。

藤子生前在接受采访时曾提过,之所以如此看重这部作品的译名,是因为那时《哆啦A梦》在亚洲地区盗版严重。例如90年代,台湾市场上流通的大部分《哆啦A梦》单行本漫画,是一个叫刘明昆的台湾漫画家根据藤子的漫画临摹出来的。有些盗版漫画里甚至直接改写了整个故事背景,台湾,阳明山、高雄、花莲和台南等地名随处可见。漫画里的人设也被改成华人姓氏,例如野比大雄在一些版本里被译为叶大雄。

1987年台湾解严后,出版业的发展走向多元,但一些乱象也伴随而来,如印刷界出现了抢译、抢稿的混乱局面。即使那些盗版作品里有翻译、印刷等各种问题,但仍然十分畅销。

同时,台湾本土漫画受到挤压,许多本土漫画家为了生存,开始抄袭或模仿日本等地的漫画。除了《哆啦A梦》之外,《七龙珠》、《城市猎人》也是受害者。

后来内地出现的《小叮当》是当时流传最广的翻译版本,但实际上也是盗版台湾漫画。甚至后来吉林美术出版社正式引入正版时,也采用了这个译名。

直到1996年确立“哆啦A梦”这个官方译名之后,大陆、台湾和香港开始相继修改,央视、香港TVB和台湾华视在2000年之后陆续修改了片名。

“小叮当”固然可爱又便于记忆,但蓝胖子真正的名字,其实是“Dora”引申为的铜锣烧,和罗马文“-emon”代表的“卫门”,是日本古代的武士。哆啦A梦其实是守护大雄,守护我们童年的铜锣烧卫门,不是听起来冷冰冰的机器猫。但许多读者已经习惯了过去的译名,反而会觉得正版翻译剥夺了童年记忆。当一代读者看着《小叮当》长大了,为“哆啦A梦” 正名还重要吗?

我认为是重要的,是对作者藤子先生的尊重,也是对正版作品的支持。

那些年里的蓝胖子圆圆的小手伸进口袋,给童年时光掏出了无数奇妙的宝贝。请叫他哆啦A梦,不是机器猫,也不是小叮当。