文 | 张敞

《路边野餐》是前苏联科幻小说家斯特鲁加茨基兄弟在1973年创作的一本小说,这本小说后来被塔可夫斯基改编成其名作《潜行者》。毕赣的同名电影则是一部讲述黔东南普通小镇中一个平凡中年男人命运片段的作品。它与塔可夫斯基的伟大作品在故事上没有什么相似性。如果非要拉上关系,这个电影的男主角可以被看作是一个生活的“潜行者”。他潜行在自己的时间与密集的诗意中,一直想要逃离现在回到过去,然而却不幸地失败了。

这部电影从头至尾,几乎所有的角色(老医生、陈升、卫卫、老歪、花和尚)都困在自己的时间里。他们如海水中想要返回淡水的鲑鱼一样,总在试图向时间的上游漫溯,可是时间像不动声色的大坝,让它们撞得头破血流。这样的失败令我们感伤。

我们在电影电视作品里通常看不见这类人,就像我们在城市里看不到庄稼一样。他们是庞大的基数,可是被这个时代忽略。他们的日子缺乏变化,他们寻觅着爱情以及于这个时代的关系,他们生活仅够温饱、情绪不高,他们也知道高度发展的社会已经把他们抛下,使他们如同另一个世界里“自得其乐”或“自得其忧”的弃儿。

这些人,在《路边野餐》中,就是老医生、陈升、卫卫、老歪、花和尚。稍有前景的,也不过是那个坐在轮渡上背导游词的洋洋。可是,也许陈升的今天就是洋洋的未来。她只是更年轻一点而已,还没有来得及经历挫败。

片尾陈升坐在火车上,车窗外另一辆交汇的车身上一个时钟在逆时针行走。然而那只能是一个非现实的梦。他们对未来无力(除了洋洋),所以改为向过去的时间索取。可是,陈升的妻子不会回来,老医生和林爱人不能相见,大卫卫和洋洋没法回到过去,花和尚也不能重过人生……

他们每个人都有深深的遗憾,从而构成了这部电影的悲剧性合奏。

塔可夫斯基曾在《雕刻时光》中写道:“因为脆弱是了不起的事,而力量什么都不是。当一个人刚出生时,他是脆弱和富有弹性的,当他死的时候,却是刚硬和没有知觉的。树在生长过程中是脆弱和容易改变的,可当它硬了和干了,它也就死了。”

《路边野餐》描摹出了这样脆弱的群像。

贯穿故事主线的是男主角陈升。他在一个小诊所当医生,同时,他也是一个四十二岁的乡村诗人。和片中的卫卫得不到父爱一样,他小时候也被母亲遗弃。在他坎坷的人生里,做了九年牢,出狱的时候他的妻子已经死了。不会唱歌的他在牢中本来学了一首歌要唱给妻子听,可是如今变得没有着落。除了老医生,我们看不到他还有什么朋友,唯一的同母异父的弟弟对他有怨恨,且与他有着不同的价值观——他看重亲情而弟弟更重视房产。

陈升是被时间之河抛上岸的一段树枝,因为寻找侄子卫卫(潜意识里的同病相怜)的原因,他踏上了从小镇凯里去镇远的路程,并经过了一个现实中不存在的地方——荡麦。他想要重回时间之河。在那里,他的经历犹如梦境,交织过去、现在和未来。

墨西哥作家胡安·鲁尔福发表于1955年的中篇小说《佩德罗·巴拉莫》,是魔幻现实主义的奠基石。加西亚·马尔克斯评价时称:“对于胡安·鲁尔福作品的深入了解,终于使我找到了为继续写我的书而需要寻找的道路。”毕赣钟爱这部小说,我们也明显看到《路边野餐》对小说创造的幻境的模仿,只不过魔幻的发生地放到了中国贵州。

也正像小说中的胡安·普雷西亚到了可马拉一样,陈升到达的荡麦正是这样一个超现实主义的地方。类似于福克纳的约克纳帕塔法镇、马尔克斯的马孔多小镇、莫言的高密、贾樟柯的临汾,毕赣终于找到的“荡麦”,也许未来可能成为他创作的原乡。

《路边野餐》的镜头运用可谓“工于心计”,这体现了他的年轻和野心勃勃。镜头运用手法的参差和刻意,把《路边野餐》的故事分为明显的三段——凯里、荡麦、镇远。在这三个具有明显分野的故事段落里,中间一段42分钟的长镜头,惊艳地体现了导演的场面调度、结构故事、节奏掌控的能力。

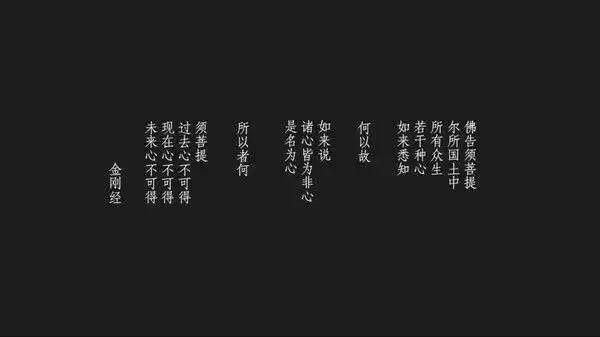

如果电影本身是一场梦,那42分钟的长镜头则是一次打通过去、现在和未来的 “梦中梦”。它与故事想要表达的氛围也非常贴合,成为中国新时代电影史上值得记取的一笔。这迷人的一镜到底,把西方的魔幻现实主义色彩和中国贵州乡镇的潮湿、没落结合在一起,它像梦一样中间不会醒来,也呼应了《金刚经》“过去心不可得,现在心不可得,未来心不可得”的意境。

▲ 《路边野餐》剧照

除了长镜头为人称道以外,导演还在前后的两个段落中使用了叠化、闪回,以及非常主观化的镜头。然而可惜的是,这类主观化镜头完成的并不是那么恰当。

比如,在第一个章节中,老歪去取摩托车,镜头跟着他前进,当老歪进到一个厂房中,镜头停止,并且不再把老歪当作画面的中心。它迫使观众的眼睛跟着它平移到墙上,然后又照定厂房的另一个出口,这时候老歪从里面和一个人走出来。

这样的镜头使用有些突兀。坐在电影院里看电影的人,在此前的所有场景中,并没有感觉到镜头和导演的存在。可是这一个镜头却意味着电影镜头忽然从客观视角转为上帝视角或作者视角。“导演知道他要在那里出来!”这是我们内心的声音。此时导演的参与是刻意和随意的,但并没有什么深意。

塔可夫斯基的名作《潜行者》中,三个人开着一辆车远去,镜头不动,后来这辆车绕了一个弯,又在镜头的近景里回来。从始至终,我们感觉不到镜头在等待车子。然而仔细思考,这样的镜头手法简洁洗练,别有味道。

毕赣把主观化镜头同样运用在长镜头中,当陈升坐在卫卫的摩托车上远去,镜头没有跟着,而是钻入一个巷子,在窄巷的尽头,当镜头重新回到路面,陈升和卫卫正好驶来。

镜头后面是谁?它代表了什么?这一段的手法要说明什么?当镜头具备了主观的意识,我们不禁想要这样问。答案是令人遗憾的:这种创作者视角的突然介入,并没有拓展出新的世界。它是有趣的,可是这样人为的有趣脱离了它制造的幻境——还好它只用了一次。

影像的叠化第一次出现在老歪破败不堪的家里,当时花和尚要接卫卫离开,卫卫也表示“想去”。此时接卫卫的绿皮火车轰隆隆从墙上开过。第二次是在片尾,那是闭目的陈升心中渴望的时间倒流。

第二次令人感动,照应了全片的主旨:时间不会再回来,人仍在原地。第一次则可有可无。看全片风格和故事,只能认为这是导演的一个闪念。它跳脱,与全片缺乏必要的统一性和灵魂支撑。那是一个非常简单的叙事,并无更多象征意义,导演的表达明显像是才气过剩,也如“做弥撒时忽然嗑起西瓜子来”,给人容易留下“做作”的印象。

《路边野餐》还有一个明显的特点是大量使用诗歌作为旁白。这些诗歌大多表达了主角当时的心理和情绪。诗歌的出现如同段落之间的空白,电影也因此呈现出一种明显的节奏。比如长镜头将要开始时,我们听到的是一首诗。陈升坐在卫卫的摩托上,画外音响起:

命运布光的手

为我支起了四十二架风车,

源源不断的自然

宇宙来自于平衡

附近的星球来自于回声

沼泽来自于地面的失眠

褶皱来自于海

并来自于酒

通往岁月楼层的应急灯

通往我写诗的石缝

一定有人离开了会回来

腾空的竹篮装满爱

一定有某种破碎像泥土

某个谷底像手一样摊开。

若从文学的角度上来讲,片中诗歌的品质并不高。毕赣诗歌里的意象虽然多而繁复,可是并没有因为这些叠加和细密而让诗歌对灵魂的触摸更深。它们依旧停留在一个相对浅的层面。诗歌的结构与语句要么有理可循,严正、紧密,环环相扣如同九连环,透露着诗人的情绪似乎一直受着很好的管理,要么像是意象和句子的拼凑,它们在被书写完的一刻生命已经结束,无法扩展出更悠长的联想。如:

山,是山的影子

狗,懒得进化

夏天,人的酶很固执,灵魂的酶像荷花

这首诗短如俳句,可是没有俳句的空灵。山、狗、人的酶,各不相关,我们看不到它们关联在一起产生的奇妙化学作用。

在电影中吟诗——尤其是现代诗——其实不是一个高明的方法。它不像音乐几秒钟就可以渲染一种情绪。这样晦涩的诗歌,我们只能接收到它零星的只言片语,导演为了创造风格的努力值得赞美,可是它的传达力度值得商榷。

陈升是一个乡村诗人,在这部电影里使用诗歌较“情有可原”,然而从塑造自我风格的角度,如果毕赣以后的每一部电影都夹杂诗歌,那这个风格也会过于刻意。它不像小津安二郎电影中插入的空镜,也不像《佩德罗·巴拉莫》中横置的景物描写。它是两种艺术的生硬拼贴。文字的从属文字,视觉的最好还是还给视觉。

另外一种有意思的观察是:毕赣创作电影的方法,和他写现代诗的方法高度类似——这是别致的一种手法。这部电影里也有纷繁的意象:野人、扣子、钟表、酒鬼、总是启不动的车、大小卫卫……这埋藏在其中的众多线索,它们像大雨一样纷纷地下落。它们中的绝大部分是成功的,体现了毕赣的才华。但也有个别流于表面,或略显累赘。

台湾导演蔡明亮的电影里也经常使用意象,水、洞、手表、西瓜、高丽菜、壁画……然而没有毕赣那么彻底。毕赣大概想追求一种表面粗犷魔幻,内里细密感伤的气质,可是这种“凡事都要用到尽”的手法,除了看得出导演精力的旺盛和蓬勃,也会令作品呈现出过度经营和不够简洁的质感。

蓝色的汞矿、暖手的电筒、看到海豚的感觉、不能交流只能跳舞……这一类的表达也有过度文艺腔之嫌。

雨果赞美莎士比亚的天才时曾说“大草原不梳理头发,雄狮不修剪指甲,急流不经过筛选,大海居然袒胸露腹,星云放肆到陈列各类星座”。《路边野餐》精密如一台仪器,可是若能做做减法,使作品经艺术加工后,仍能流淌出自由和天然的气息,体现出“云烟俱净”的境界,也许会更加出色。(当然,对于一个处女作长片,这样的审美要求显得有些不近人情。)

这部电影最让人感动的片段,大概是陈升在理发店和他演唱小茉莉的时候。

陈升的扮演者陈永忠,据说是导演的小姑父。他是一个非职业演员,此前还演过毕赣的短片《金刚经》。他的长相和名字一样,非常普通(甚至普通到乏味)。单看他的脸——尤其是银幕的大特写——他使我们像当年看贾樟柯的第一部电影《小武》中的王宏伟,或者阿彼邦察的电影主角那样,使我们只好放弃追求视觉的愉悦,而去期待故事的质感。

他演得最好的桥段就是理发店和演唱小茉莉。当他瘫坐在理发店的椅子上,昏暗的光线里,我们看不见他的泪,只看得到他哽咽、抹眼睛,讲故事,他像被内心的话一下子掏空了,整个人非常虚弱。演唱小茉莉时,他在舞台上的那种局促和坚持,暴露了他乡村诗人的本性。他在用形体传达,他除了是一个江湖上混的人,内里还是羞涩的。这可能是他这一辈子第一次登台——唱给那个像自己老婆的女人。

“夕阳照着我的小茉莉,小茉莉,海风吹着她的发,她的发,我和她在海边奔跑,她说她要寻找小贝壳,月亮下的细语都睡着,都睡着,我的茉莉也睡了,也睡了,寄给她一份美梦,好让她不忘记我,小茉莉请不要把我忘记。太阳出来了,我会来探望你。”

他荒腔走板,跟不上音乐,他目光不抬,却拨动了台下姑娘的心弦。

这两部分如果是专业演员演绎,可能会使用一些小方法。可陈永忠并没有(或者他不会)。他是用质朴的方法使“生活的真实”和“艺术的真实”合在了一起。

毕赣之前的《金刚经》也有一段演员的唱。一把刀插在岸边的木柱上当作麦克风,木柱上刻着《金刚经》的经文。不久前,两位电影主角杀了一个人,后来又不巧遇到被杀者的父亲,此时他们的内心应该是复杂的。那首歌是伍佰的《痛哭的人》。

“今夜的寒风将我心撕碎,仓皇的脚步我不醉不归。朦胧的细雨有朦胧的美,酒再来一杯……”,显然歌词在与剧情形成了某种程度上的互文,使影片延伸出更含蓄更复杂的意境。

让人物去歌唱,衬出他当时难以言传的心境,这种手法直接而迷人,也颇为男性化。

其实很多导演都会用歌曲帮助塑造人物,但是从气质上,我们可以对比一下王家卫《一代宗师》对京剧和南音的使用。

当叶问的妻子张永成坐在繁华耀眼的金楼,听在耳里的却是悲怨的曲子《何惠群叹五更》。“怀人对月倚南楼,触起离情泪怎收。自记与郎分别后,好似银河隔绝女牵牛。”这预示了她未来的命运。而当片尾叶问和宫二坐在大南街茶室听《风流梦》时,歌词是:“半生佻达任情种,情意加浓,早沾爱恋风,爱思满胸,手拈花﹐陶情梦正浓﹐借诗喻爱衷。”这是他们情意擦肩的最后一面,宫二的唯一一次表白。歌词也像宫二的话。

王家卫相对毕赣更加透出隐藏和迷离的气息,也和他的作品主张、个人风格完美贴合。

毕赣给这些破坏世界的底层人物涂上一层诗或歌的油彩,就像让丑陋的人戴上温情的面具。一方面可以看作是导演的平视心态,一方面它也的确构成了一种不同的审美。他对这类“罪犯”不是讽刺的,而是有些怜悯的,这体现了导演柔软的人性态度。

“他们存在着,且有他们的感情。”——陈升作为一个混江湖的犯罪者,却沉迷于写诗。这像美国电影《教父》,马龙·白兰度饰演的教父出场时怀里抚摸一只小猫。

任何人的心里都会兼容暴虐和温柔的面相,毕赣不关注前者,而是着意于小人物的隐秘内心。他也没有试图像《教父》那样,呈现一个人冲突又和谐的两面。马龙·白兰度后来让人割下了一匹健美的马的脑袋,塞在对手的被子里——毕赣没有做这类事情。

这部电影也没有那么大的雄心要去关注时代,要从小人物作为切入点,呈现出时代的脉搏,因此它的历史背景相对模糊。这一段故事有可能发生在近三十年间,但是不确定它的具体年代。它只是个体生命的一段挣扎。

相比之下,贾樟柯《三峡好人》的面相较之更加丰富,也更加和时代相关。不过从艺术的角度来讲,这种不同的选材并没有高下之分。去年的优秀电影作品《家在水草丰茂的地方》同样是对时间自顾自前进的咏叹,可是导演李睿珺更着眼于传统的消失和家园的逝去。

在影像的角度,有人说它像侯孝贤、贾樟柯、阿彼邦察、塔可夫斯基,可是都不那么准确。昏暗的、绿绿的、有些缓慢的第一段叙述,的确与其他第六代导演,或者泰国导演阿彼邦察的感觉相似。摩托车镜头的视角与侯孝贤《南国再见,南国》类似,可是完全不是一种氛围和风格。塔可夫斯基的诗意是更隐藏的,《路边野餐》较为用力,因此也不像。

▲上图:《路边野餐》剧照;下图:《南国再见,南国》剧照

我更愿意做的一种理解是,毕赣仍在众位大师(不限于以上几位)的影响下寻找自己的影像风格,他在聪明地借鉴,巧妙地扬弃,但是还没有圆融起来。他的电影风格也更向西方技法靠拢,他最后的审美取向应该不是东方的如阿巴斯、侯孝贤、小津安二郎,或者西方的维姆·文德斯这一类,强调意境和留白,他会更精于设计和结构,强调时空感觉,从全片的组合来产生诗意。

《路边野餐》这部电影虽然它因为制作成本的低廉,使它的质感不能更润泽,思想还略微粗糙和泛泛,做不到通脱和澄澈,部分技法的使用显得有些做作,但是我们在影像中,已经异常明显地看到了导演不凡的才气和驾驭能力。

“黄昏降临的融融暮色里,我立于四楼的窗前,眺望无限远方,等待星星的绽放。我的梦幻是一些旅行,以视域展开的步履,指向我未知的国度、想象的国度、或者说简直不可能存在的国度。”这是葡萄牙作家费尔南多·佩索阿《惶然录》里的一段话,这段话很像是看《路边野餐》的感觉。

据说电影曾想用《惶然录》命名,是最后才换成《路边野餐》。无论是哪一个名字,当这部优秀的电影出来的时候,它的品质告诉我们,名字已经不重要了。

(本文原标题:《<路边野餐>:他潜行在时间和密集的诗意中》)

【作者简介】

张敞 | 腾讯·大家专栏作者,独立剧评人、影评人。