作者:leeone

这篇文章是我一直想写的,让大家更加懂得大型机的性能是如何评估的,至少要理性的对待分析。这篇文章注重性能评估,军用机和客机道理是通用的,只是各自侧重性能不同。

文章会结合大量的图表进行说明,资料来源主要波音及空客官网提供的PDF文件(运输机和民航客机的性能评估道理都相同,民用资料是公开的容易获得),少量的军用机型图表则通过网络搜索,不确定其可靠性!

文章数据及图表来源展示

如何评估大型机的性能特点

大家在评论战斗机时,往往会在航电、武器、机动性等方面发生争论。大型机上其实简单很多,往往只有飞行性能一项,航电等性能对于大型机(对运输机、客机而言)来说并不是那么重要!预警反潜机等另说。而飞行性能,最通俗易懂当然是能载重多少,飞多远,省不省油等。其实如果真要细致了解大飞机的优劣,依然需要知道很多细节的数据才可以做出判断。这些数据主要的包括:

结构空重

运营空重

最大零燃油重量

最大起飞重量曲线

最大着陆重量曲线

巡航速度

单位油耗

在了解大型机性能前,必须要让大家了解一些概念,这个是重要的。

批次

对于战斗机,大家很容易理解批次,像F-16 block30

block52这些。其实在大型机(至少客机)里面,也会随着技术流程优化推出新版本(非扩展型号)。比如用波音777,95年出厂的批次地板梁是铝合金,而04年后生产的批次改用铝锂合金,到了06年后的LR型号则换为复合材料。所以很多人说中国材料不行,造大飞机不行,看看人家最早批次的材料和我们现有水平相比如何再下结论。航电系统也是在升级的,这里就不细说了。机型性能在慢慢提升,拿着优化了几十年的后期型号去比新型号也不科学,当然市场会作出选择,让飞机制造商有动力去优化。

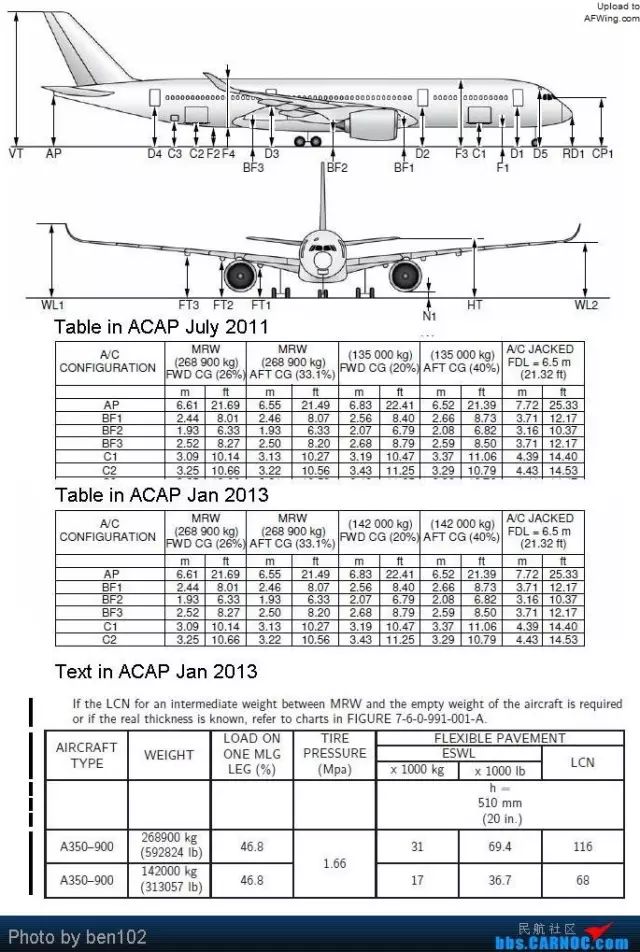

看看A350

2011年性能和2013年性能的区别,2013年空重142吨比2011年估算的135吨多了7吨。实际上787也超重,生产到100多架后才恢复到预期目标

亚型

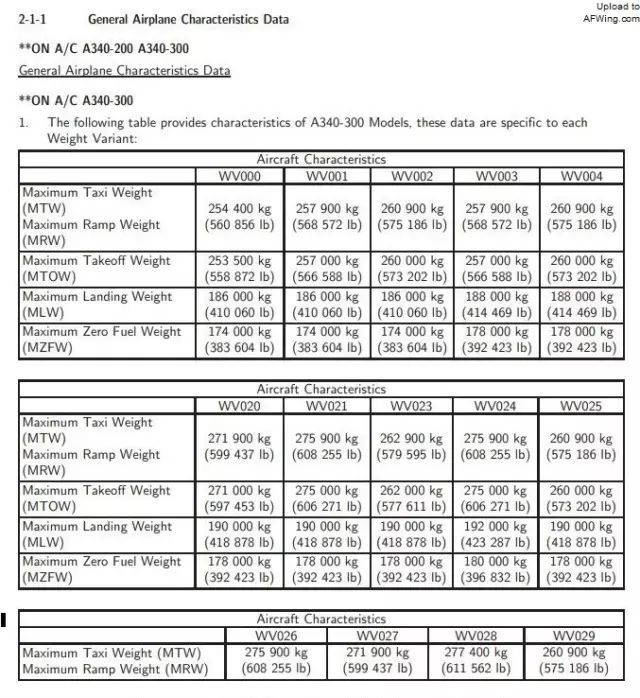

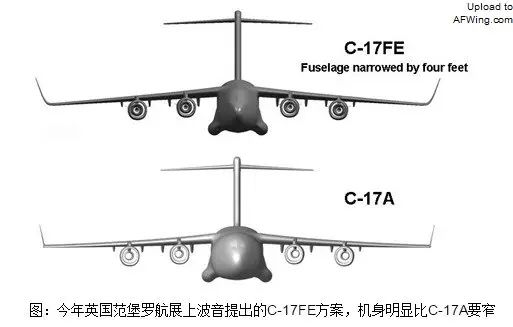

很多人以为,一个型号的大型机肯定就是一个性能,实际上在民用这块,比如说同一款的777-200ER,也会有不同的起飞重量选择,航空公司可以根据航线去选择(大起飞重量飞远,但是运营费用高,小起飞重量适合区域航线,运营费用低)。比如说新加坡航空,他们是拿飞14000公里的777-200ER降级为飞10000公里的777-200用,这样运营费用低很多,到卖时再恢复ER的能力,也好出手。军用机目前没有官方的pdf文件,不知道是否有亚型选择。不过波音推出过C-17FE概念,其实也是为美军提供一种选择,毕竟C-17FE可以执行98%的C-17任务并且更省钱,只是需要重新设计。

看到A340-300的各种亚型了吗,从WV000到WV029。起飞重量从254吨到277吨都有,可供选择。当然不是说同时有这么多款可以选择购买,其中很多是早期批次,现在已经停产。但是作为用户手册,必须让所有A340的用户都找到自己购买亚型的性能

波音给美军更省油的方案,C-17FE,可以作为扩展型,并不是亚型,只是改动会比较大了

性能调整

客机的初步性能在JDP阶段就完成了,这个时候出来的性能是目标性能,但是随着工程进行,超重是不可避免的,首飞时的性能肯定不理性,随着量产进行才会慢慢接近当时JDP的性能。而随着使用者的实际使用,真实性能才会慢慢体现出来。最近波音就修改了旗下机型的飞行性能,普遍都是下降的。

产能

很多人喜欢说为什么运-20,ARJ这些这么久才生产这么几架,组装速度太慢了,你看波音737一个月40架。产能要看订单和阶段的,看看现在A350开始交付客户了,一年了也才交付了8架。而787开始交付的2011年也只是交付了10架不到。这个还是处于交付状态还是不试飞状态。C-17和777客机的生产速度同比就更慢了,因为C-17订单少,需要通过调整生产速度来维持订单储备,达到维持生产线目的(波音低价卖767货机,就是为了等空军的KC-46订单,先维持住生产线,结果现在反而又多卖了100多架货机)。

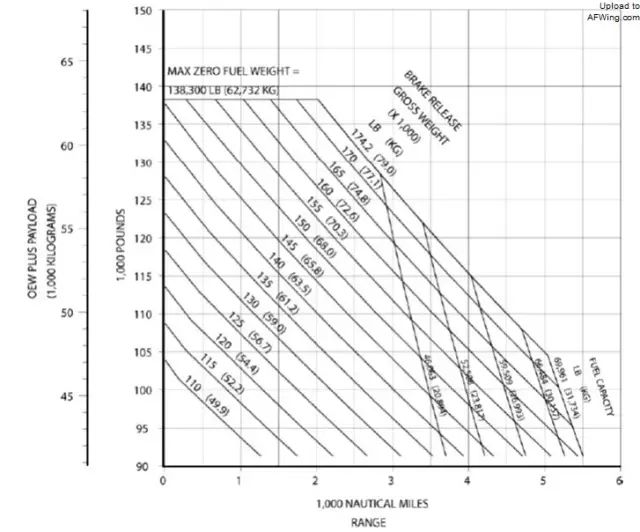

载荷曲线图,大型机的最重要性能

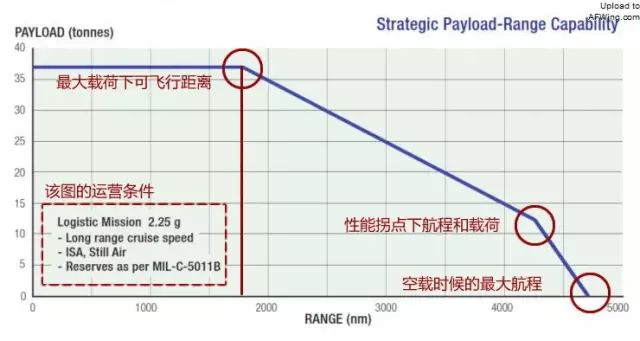

说到战斗机,大家会讨论狗斗包线图。其实对于大型机,载荷航程曲线的地位就等同于狗斗包线图。我们用空客A400M运输机的包线图,最简单直观的看看这个图怎样看。

纵坐标肯定是载重量,注意单位,有磅、公斤、吨、公吨这些区别。而横坐标则是航程,有公里和海里,这些都是要看清楚的参数。每一个图表通常还会给出该图表的生成条件,如在这个A400M左下角,就标注了这是logistic

mission标准任务规则下的数据。包括了最大过载2.25G(不超载),长距离巡航速度飞行,在ISA标准气温还有Still

Air静风环境下的飞行。大家要记住ISA这个数据,在下面会提到温度对飞机性能有多大的影响。还有就是使用发动机的版本,因为不同的发动机对同一款机型有影响的,在展示民航客机时候就会看到区别

了解曲线图后就解答很多人的第一大误区“少装油就多装货”了。可以看看A400M最顶部的最大载荷曲线,飞机飞0海里和飞1800海里,最大载荷都停留在37吨。就是说哪怕一滴油都不装,也不可能加大飞机的最大载荷。

这是因为飞机的载荷是由结构强度决定的。有一个参数规定了正常使用下飞机最大载荷上限,这就是最大零燃油重量。这个数字减去飞机的运营空重,就可以理解飞机的最大载量了,超过这个载量,可能就会损坏结构,缩短寿命。当飞机要飞更远航程,最大起飞重量无法满足多装燃油的需求时,那么就要减少载荷量多装油换取航程了。

所以大家看第二段曲线,随着飞行距离增加,载荷量就开始减少,直到性能拐点。当载荷减少到0时,飞机就能飞到最大航程(可以理解为转场航程)。正常来说这个曲线对于任何飞行器都适用,但是由于直升机,战斗机涉及到外挂还有飞行剖面的问题,会更加复杂,而大型机则简单很多。

事实上,这条曲线是可以通过上面第二张表格的参数推算出来,当然最准确还是真实飞行中获得。所以大家应该要知道,载荷曲线图在不同定义下是有出入的。比如说空客的客机,载荷曲线图往往是静风、无备降燃油下的数据,而波音则是按典型飞行规则,有自然风、机场等5分钟、留规定备降油下的数据。这样就造成实际运营下来,空客很多机型都达不到曲线图上的飞行距离。现在运-20和C919很多参数还没给出,否则就可以自己推算着画一画这样的图表。

对于客机的航程载荷又需要更细致的分析。我们知道客机客舱装人,机身下部的货舱装货物,客机的最大可用载荷取决于人和货的总量。大家在wiki上会常常看到满载多少人飞多少公里这样的数据,那么我们再分析下具体情况。

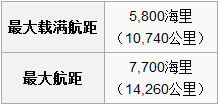

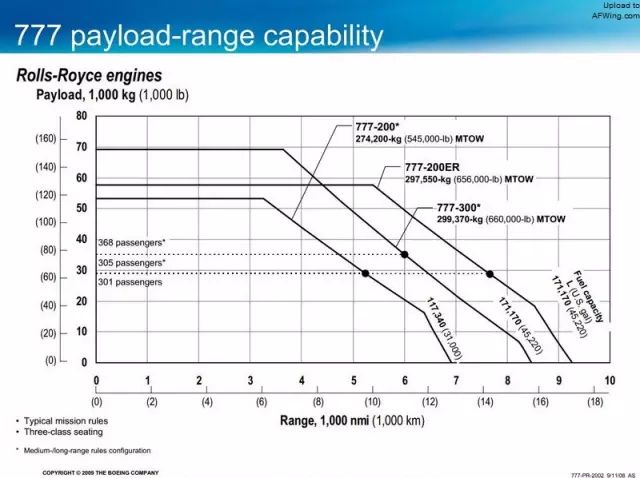

看看wiki上对于777-200ER客机的航程描述,有最大载荷航程,也有最大载满航程的数据

这个是波音给出的载荷图,用RR引擎的777有三款机型,我们只看777-200ER的数据。当客舱装满人,货舱装货到最大载荷上限55吨时,航程10740公里。而只装满客人(波音是按三舱布局305座算)及行李载荷30吨时候,实现最大载满(客)航程14260公里。所以wiki上很多参数都不具体,很容易混淆

看图不要忘记上面提到的载荷图运营规则,可用看到波音左下角给出的数据,三舱,中远程,典型任务规则

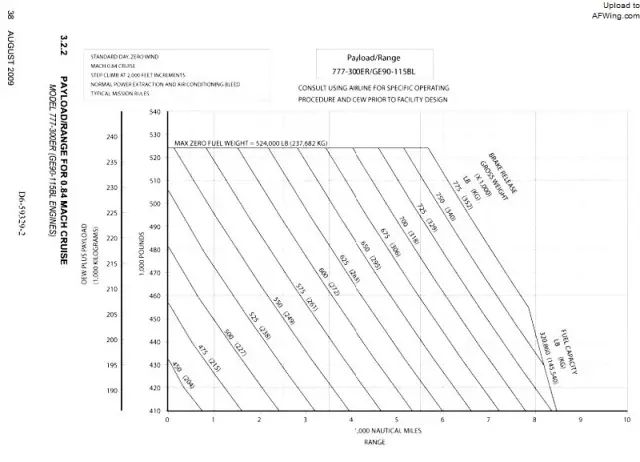

这个资料是777-300ER,用GE90-115B引擎的,来自波音给派签员使用的飞机性能pdf。大家可以看着这个图,学会看懂上面的规则,记得分清楚,这个图最上面的就是最大零燃油重量,而不是常见的载荷重量。试着理解下为什么777-300ER怎样飞都能赚钱

无论军用还是民用,对飞机的载荷能力最熟悉的应该是签派员。他们会根据飞机的航程,天气,性能参数表决定这次航程装的货物和装多少油。

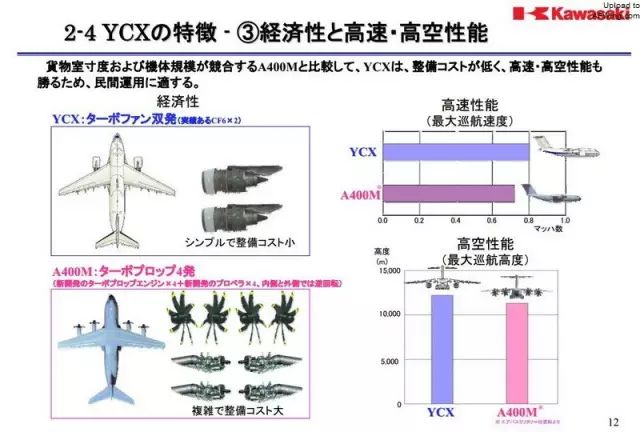

了解了航程曲线后,就可以理解不同机型到底是偏重什么性能。比如说很多人认为日本的XC-2有CF6引擎,推力比运-20大,必然运得多,但是大家看看XC的空重,明显是偏弱。从XC-2的设计理念就可用看出这款运输机是希望飞得远,能装大体积货物,但是对重载和短距离起降能力是弱化的,结构强度做得比较低。

大家应该知道压强这个物理单位,这个是很看结构的设计。比如说能载76吨的C-17,地板梁当初是按M1重量算的。当然,C-17之后也试过运M1A1,证明结构可用支持到M1A1的压强。

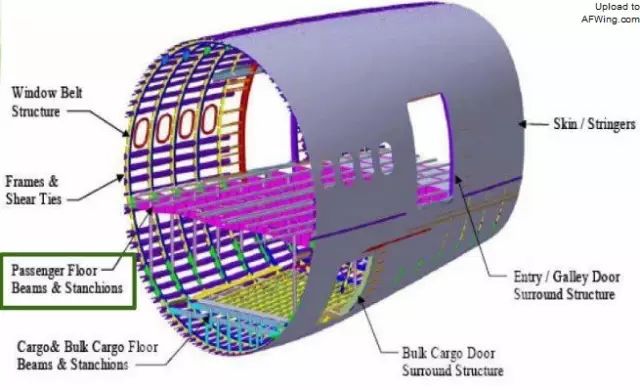

客机地板梁强度要求不高,直接用复合材料减重就好。但是对货机而言,则需要改为耐压性能更好的铝锂合金。军用运输机为了能重载和宽机身,结构上牺牲太多重量,所以飞行能力上比民航货机有很大差距。

这个图是紫色部分就是客机地板梁,是飞机重要的承力构件。现在747和767货机的地板梁都是由西飞制造的,而铝材则用中南铝业提供。所以不要以为我们提供给波音铝锂合金地板梁就是落后,其它客机用复合材料就是先进,目的不同选择不同而已

起飞降落曲线图,限制飞机发挥最大性能的因素

我们从上面的载荷航程曲线得知了大型机的性能,但那是在最理想情况下的性能。在实际运营中,往往很难飞出理想性能(尤其是军用运输机),主要会受到以下的因素的影响:

飞行场——跑道长度,机场高度,飞行场等级(跑道硬度)

温度——跑道场温

起降环境——起降航线障碍物

单发失效——飞机单发性能

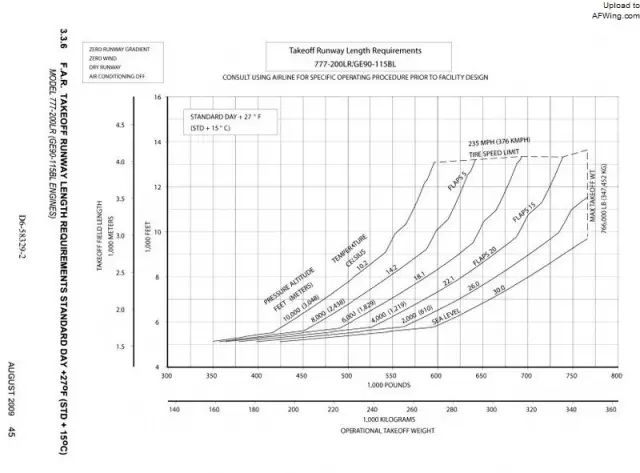

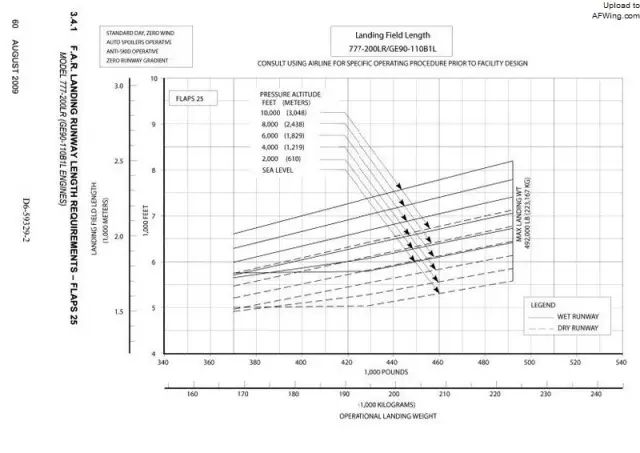

在说明起降能力影响前,也要了解STD和ISA气压。STD是海平面标准大气压,对应温度0度,ISA是国际标准大气压,对应海平面15度。下面的图表来自777-200LR起飞性能图表,使用的是STD。从这个图表可以看温度和机场高度对起飞性能的影响。

先看条件,这个是STD+15摄氏度的数据。纵坐标是起飞滑跑距离,横坐标则是最大起飞重量。而不同的曲线则代表是不同的机场高度。上图还有标柱不同的襟翼角度下的滑跑距离。可以看出,777-200LR在这个温度下,海平面达到最大起飞重量(347吨)大约需要3000米距离。如果机场高度到2000英尺,要实现最大起飞重量,滑跑距离则增加到3500米,如果机场高度再高到10000英尺(3400米)就算滑跑4000米跑道,最大起飞重量只能去到270吨不到

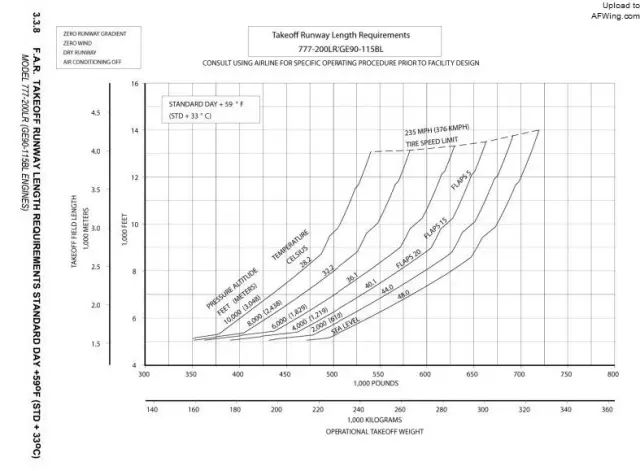

这个是STD+33摄氏度的数据。可以看到当温度上升了15度,即使在滑跑4500米的距离,海平面高度下,最大起飞重量也只有327吨左右(温度上升15度最大起飞重量就少了20吨)。而海平面增高情况下,数据会更低

降落的情况又怎样?飞机有最大着陆重量,超过了这个重量,飞机就有损坏和出事故危险了。再次用777-200LR看,最大着陆重量是223吨左右。看看跑道干湿和机场高度的影响,用襟翼25度获得的数据。

可以看到海平面下干跑道,可以实现最大着陆重量,滑跑距离是1800米,湿跑道则要约2000米(最大刹车下的最短距离)。如果机场高度增加到10000英尺,干跑道下实现最大着陆重量要2200米,湿跑道2500米距离

其它襟翼角度的数据会不同,最大襟翼角度可以获得更低的着陆速度,但飞机机动性也随之降低,更难操作。所以在阵风或者雷暴中,往往都不会用到最大襟翼角度降落。

大家可以看到起降条件对大型机的影响,其实任何固定翼机型,这个法则都是通用的。我们看一个报道,说C-17在“持久自由”行动中的平均运载量只有40吨不到,很多任务往往只运-20吨不到。正是山区野战机场条件大大影响了C-17的最大运输能力。而C-17已经是起降能力最好的机型了,我们的运-20暂时还没有用上C-17的增升技术,因起降环境恶化导致的减重影响也会很大。而且其它的单发性能,越障能力也会影响到飞机的最大载荷。

我们会说客机有高原型,其实就是俗称的大马拉小车,引擎推力要大。而且飞高原航线的机型需要特别改装,我们知道如果座舱失压,客舱的氧气罐只能支持15分钟,飞行员需要在这段时间内把飞机降到3000米高度,可以不增压维持正常呼吸。但高原处于山区,不可能降低高度(撞山),只能维持在较高高度。这样就要求高原型客机能维持很久的氧气供给旅客呼吸。FAA这方面的规定是1小时,满足飞机飞出山区到达备降机场的要求。所以高原机型的氧气罐都要特别改装,增加数量,当然也会增加重量。

ARJ21特别强调设计之初就考虑了高原飞行要求,应该有这方面考虑,相信以后C919的高原型也要进行相应的改装。

题外话1:

发动机高原推力下降,当高原空气密度下降,涡扇发动机的推力是下降的。而且外涵道下降比内涵道更多。大家如果知道图-95在高空飞行,基本上推力都来自涡桨机的尾喷管就能理解了。所以4引擎机型的推力下降损失会比2引擎机型小一点。当777在很多地方大卖时候,南非航空、伊比利亚航空依然选择A340,看看他们的飞行目的地机场就知道原因了。至于汉莎的A340,那个确实是政治任务。

题外话2:

大家知道CPU是可以超频。实际上,很多型号的发动机反而是降频使用的。大家都知道GE90-115B,但是否了解有的777-200LR使用的GE90-110B呢,110B其实和115B相同,只是出厂时调低了推力。低推力的好处是发动机部件可以更耐用,发动机寿命更长,价格当然也低。虽然调整推力只需一个插销,那么能否买来110B改成115B使用呢,这样就失去了引擎保修,而且因私自改推力而导致的任何事故都由航空公司自己埋单。调低推力的引擎很多,如737上的CFM56的7B27、7B26、7B24,其实都是相同的引擎。

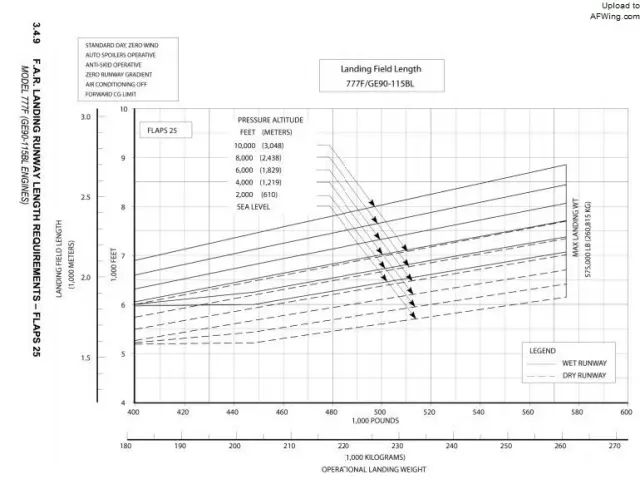

飞机的着陆性能很重要,不能只考虑飞起来不考虑降落。所以签派必须按降落场的情况来决定这次任务的最大载荷量。想飞机能装多点降落,答案当然是加强机身结构。我们看看777-200LR和777F,其实是相同的机型,一个客运,一个货运。我们知道一个经济舱座椅最轻都要近30公斤,商务舱那些更重,加上全机的厨房厕所行李架。货机全部拆除后,应该比客机减重很多。

但实际上777F能装108吨,为了能实现108吨货物降落,777F需要加强机身结构,导致了拆除的数吨重量全部用于加强结构。777-200LR运营空重145吨,777F运营空重144.5吨,最大起飞重量都是347吨,但777-200LR的最大降落重量只有223吨,777F增加到260吨。所以要想飞机装得多飞得远,结构重量是必须付出的代价

通过上面的分析,自己学会看懂777F的降落性能。260吨不是没有代价的

比较遗憾的是,TG对飞机性能的都不太愿意公布。无论运-20还是C919,从来都没有给出哪怕可以支持画线的数据。或许民用这块以后会有突破,但是军用只能靠分析了,个人认为目前运-20并不是像C-17那样追求野战机场起降性能,能保持伊尔-76的水平也是合理选择。至于以后的改进以后再说,有机会的!但是在大推力引擎到来前,暂时不会有起降性能方面的改善方案。所以如果说运-20海平面运60吨是可行的,但无法在高原地区实现这个运力,所以暂时也不要指望运-20把99式带上高原,毕竟C-17也可能没有这个能力。96或者轻坦应该有可能,但是也要看机场情况。

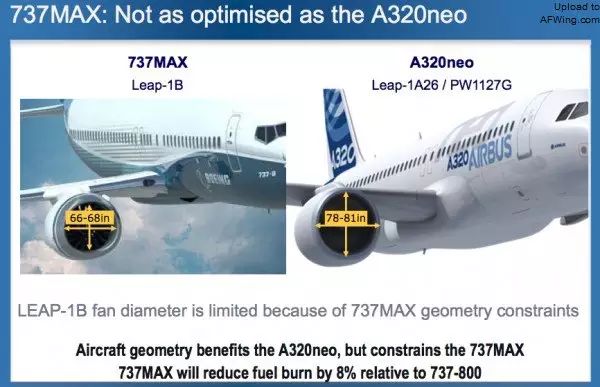

民航客机飞的机场条件好很多,但也有些高原机场,如昆明、拉萨、九寨(山地)这些。这时飞机的单发越障能力会限制飞机的起飞重量,对载荷就有影响了。夏天从昆明机场(1900米高度)03号跑道起飞(跑道延长线有山),A319可以全重起飞,但737-300就要减重了。这个就是考虑到单发失效后的安全影响,造成这个差别最大原因就是那个短腿的737无法装更大推力的引擎。所以737MAX用的Leap

1B风扇尺寸小,推力也最小。波音说要靠优秀的气动补救,那么就看能改到多么优秀了。和C919和A320neo对比,737MAX在引擎上就先输了。

飞机制造商也会努力的帮客户改善起降性能,比如大家看到这架印度A320就安装了4轮小车起落架

从油耗谈起,飞机的运营成本分析

我们先来了解一下哪些大方面制约着油耗:

发动机——这个大家都懂,下面再细说

重量——看了上面后大家也应该懂,飞机重油耗增加

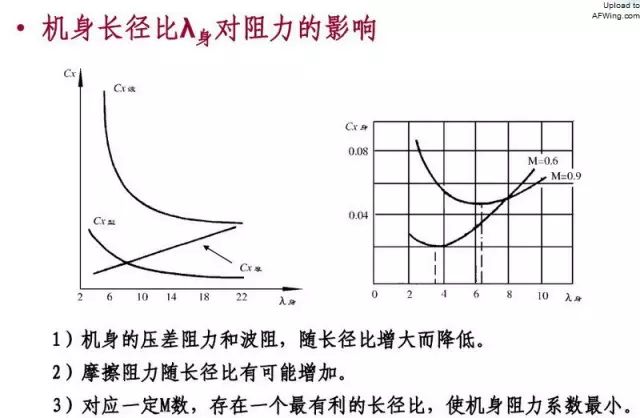

阻力——这个很复杂,涉及包括有机身截面宽度,长宽比,表面阻力等,大家能理解导弹为什么是长条基本就能懂

升阻比——战斗机对这个不会太注重,但是大型机这个还是挺重要的,飞翼效率最高

对于大型飞机设计而言,飞机宽度是非常重要的,可以说宽度决定这款飞机的能力表现,这条规则对军用和民用都适用(民用甚至更重要)。等设计满足了任务需求后,才轮到省油这个目标。

为了更好理解这个章节,请有兴趣的可以自行看这个飞机设计文档中关于各种阻力的科普知识(很有用)http://aircraftdesign.nuaa.edu.cn/pd-2004/2009-PDF/2009-04.pdf。

比如说这个pdf里面关于长径比和阻力的关系图

我们知道军用运输机的截面很重要,这决定了这架飞机可装载物品的尺寸,上面说到的C-17就是这样的妥协,但是如果这样的任务不多就会造成浪费(军用飞机为了保持能力确实存在很多浪费)。从军用飞机的使用角度看,大装备导致超宽机身,重载导致结构增重,强调短距起降能力要用4发加强起落架等设计,军用运输机天生就不是为省油去设计的机型。所以我为什么会说日本那架XC-2是奇葩,因为它确实是像民航机那样偏重省油和大航程。

它喜欢和A400M比

波音想把C-17卖给民用市场,Fedex、UPS这些公司根本不会要,超大件运输在民用里面份额太小了,而且都给安-124、安-225吃光了,还是767F、A332F、777F这些才是王道。对比民用运输机,C-17是低效率高能耗的代名词,虽然它也用着4个波音757的引擎。

全球唯一一架民航涂装的C-17,但是不要以为波音成功卖给了民航。这个只是卡塔尔为了降低出任务时政治敏感度的做法。实际卡塔尔的C-17依然在军方服役

对于民航来说,油耗确实很重要了。但是很多人有一个误解,就是将省油绝对化。那么我试着去分析一下,航空公司到底是怎样选择机型的。运营一个机型会有很多成本,与飞机机型相关的是直接成本,我列了一下,可能还有漏的。

飞机成本——购买或租借飞机的成本,涉及到飞机折旧,残值等

燃油成本——对,这部分就是和省油相关了

维修成本——-去问问空客和波音关于维修的概念,他们会给你不同的答复,导致了航材价格不同

签派率——可以理解为飞机的可靠性。当开车出门才发现车坏了,你会抓狂吗?而且,你车上还有300位乘客等着。。。。。所以你懂的

人员培训成本——你家的飞机造出来,飞行员天生就懂开?机务懂修?这是飞机不是小车,要学,学就要给钱。重新考驾照吧,FAA看着呢~~

机场起降成本——高速的过路费,5座车和平板车收费都不同,机场对不同大小的飞机收费当然也不同。最大起飞重量越大,起降费用当然越高,明白为什么新加坡航空会降级使用777了吧?

停机位——想想波音为什么老爱搞客机折叠机翼?排除了靠桥和远机位收费差异外,停机位大小收费也是不同的。波音可不希望777X按A380去收费。

燃油最高价时候,占到了整个航空公司差不多40%的成本(当然还要看机型),这是非常高的。所以很多人的误区就在这里,认为航空公司要最省油的客机。实际上航空公司需要盈利能力最强的客机,我举出几个实例大家就会明白了。以下对比都根据相同定位,相同座位级,相同航程进行的。

737NG和空客A320

虽然波音和空客从来不会在官网标柱每款机型的油耗,但是从航空公司爆料,737比对应的A320可能会有每小时0.1吨左右的优势,两者大约都是每小时2.8吨油耗。但A320比737更受欢迎(尤其是廉价航空公司)

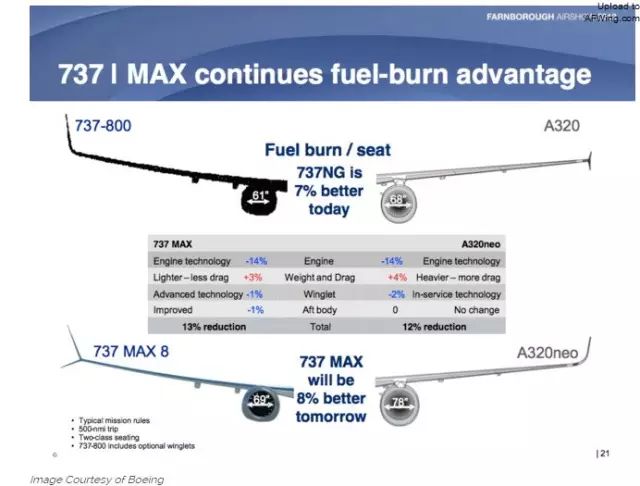

有趣的是,到了737MAX年代,737NG是否依然有油耗优势,我们就要看看了,比较Leap 1B比leap

1A小了好多。波音说要靠优秀气动,就是发动机小阻力小同时靠这个复杂的小翼优化涡流

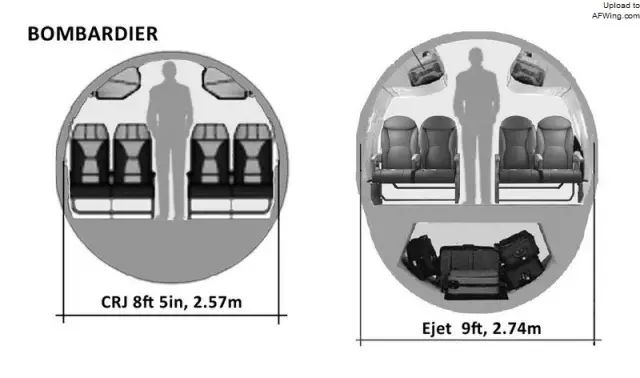

CRJ900对比ERJ190

三菱飞机的董事长说过MRJ比同座级的CRJ省油14%,比ERJ省油19%。这里也证明了很多人会犯一个错误论点,就是尾吊比翼吊布局落后更费油。事实上CRJ比ERJ更省油,但是销售上惨败了,ERJ才是大卖的机型。

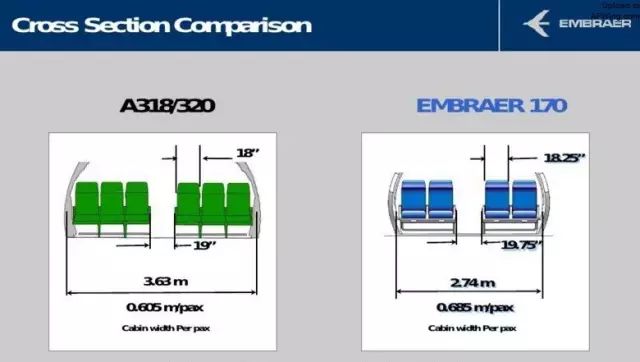

CRJ900和ERJ190都是用CF34这款引擎(ARJ21也是)。动力上大家都是相同,但是对比了机身截面,大家就会理解CRJ相对省油的优势,等到ARJ21运营,一排5座的机身宽度大家又知道ARJ相对耗油的缺点

但宽机身的优势是乘客更喜欢,机身下可以装更多的货物(赚更多的钱),事实上ERJ的座位比A320更宽。不要小看这个因素,乘客喜欢坐觉得更舒适反馈给航空公司,在”民主世界“里面对航空公司决策还是有影响的

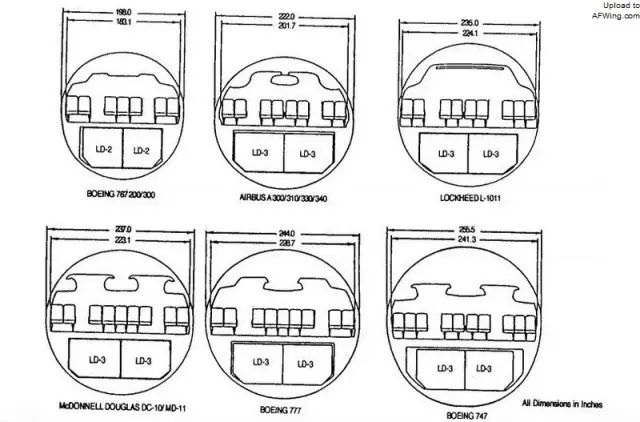

767和A330

大家都喜欢说A330打败了767,其实767-400ER出来后,在单位油耗上不会比A330差。飞短程时A300-200和767-300这两种载客量相同的机型从油耗看也不会相差太多,当然远程时767就不行了。从美国空军加油机选型KC-46和KC-45的对比中可以看到。

宽体机的宽度对比。767这种半宽度阻力当然最小,但是一排7座比窄体只多一个,更要命的是下面只能装LD2小货柜,货运收入能力明显比真正的宽体差。要知道航空货运本身是盈利重要的补充(当然这几年经济差货运没那么景气了)。在飞大流量的航线时,相比767省的油钱,A330可以帮航空公司赚到更多的钱

为什么会出现油耗相对高但更受航空公司欢迎的机型?因为航空公司的本质是要赚钱,如果大家的成本相差不大情况下,哪种机型能帮助到航空公司赚更多的钱,那个机型就是ATM机,也就是所说的盈利能力强。这个不存在绝对准则,而且航空公司撇开飞机性能外(当然不能差太多,如果是图-154和A320,当然不用考虑),航空公司如何以更有利的方式获得飞机需要重点考虑。

像空客这样帮航空公司找好银行贷款买飞机的策略抢了波音不少生意,波音觉醒后也学了,这些就是所谓的软实力。

而且对于油耗来说,本身并不是一个定量。比如大家喜欢说A340-300比777-200ER耗油,虽然没有很直接的官方文档,但是我看了一下外国民航和国内的数据。这两款机型巡航时的耗油量基本相同的(飞行员之眼瑞士航空那集给出过数据)。但A340的最大问题是爬升慢,撇开空管因素,会比777慢很多。越早到巡航高度飞行,当然越省油,爬升阶段是最废油的,少爬升20分钟可能相当于巡航阶段近1小时的油耗。

而且结合A340和777的运力大小,相同油耗下777能运更多飞更远,这就使两款飞机有明显差别了。到了A340-600和777-300ER,A346的油耗直接比77W多10%,基本完败了。

飞机的其它性能综合

我们从上文知道,影响飞机使用成本的因素有很多。这节我们将重点说明这些影响的关系和利害。因为这些和飞机飞行性能无关的数据同样非常体现飞机的价值所在。我会拿出在中国飞行的飞机维修数据作为说明。

采购成本

大家知道飞机的寿命是按飞行小时,起落次数算的,每起落一次就算一次折旧,要算进飞行成本里面的。如果你用飞远程的机型飞国内短航线,就算坐满飞依然亏本,因为飞机的折旧分摊成本很大。例子就是阿联酋用A380赚大钱,南航A380刚买回来时因为没有好的国际航线而被迫老飞北京-深圳这些国内线,结果大亏。

残值,也就是二手卖出去是否值钱。这个要看航空公司保养如何,也更看这个机型卖去时是否还值钱。比如说这架飞机能改装货机,或者市场对这个机型需求很大,那么残值会高。这方面波音往往做得比空客好,737、747、757、767、777都有客改货项目(777还没启动)。空客A320因为结构强度问题使客改货项目下马了,A340早期型动力太弱,A346又不适合改,整个空客客改货市场只剩下A330和已经过气的A300。值得一提的是厦门新科宇航拿下了空客A330客改货合同。残值是会变动的,像现在货运业低迷,客改货面临很大挑战,而且新的全货机型也在打折,大型远程客机改货机的残值已经大幅度缩水。

不少人问有没飞机的价格列表。其实波音和空客都会公布飞机的目录价格,在官网可以看到,但这个价格其实没多少意义,因为实际购买时都会打折。打折是看人的,国航买A330时最便宜只要9000万美金,不比737-900ER的目录价格贵多少。

这是波音的目录价格,今年飞机涨价了。所以如果性能相近,谁能给出更优惠的购机和租售方案,对航空公司的吸引力很大的。空客帮航空公司找银行贷款抢去波音不少生意,看看那些廉价航空为什么这么喜欢用A320?要知道廉价航空公司的注册资本可能连一架飞机都买不起的,租飞机才是他们起家的根本。就算强如亚洲最大的南航,也只有1/3的飞机是买回来的,其它都是融资性租借或者经营性租借。对民航而言,这是非常正确的做法

课间作业题:

你有1亿,只够买一架飞机,扣除成本后每架飞机每月赚一百万。同样你拿1亿去租十架飞机,扣除成本后每架飞机每月赚50万,请问哪个能赚更多钱?想好后你应该能明白为什么C919有那么多租借公司去买了,你以为波音那些飞机是航空公司买得最多,错,是租借公司买得最多。马航有12架777,只有MH370掉的那架是自己买的,其它的都是租回来的!!!

可靠性——飞机的维修

买车时候,大家会问这车好不好修,保养成本是多少。飞机同样如此,有的飞机容易出故障,有的会比较难修。大家会说F-14的维护小时高,F-18的维护小时低。对于客机来说,飞机的可靠性非常重要。中国有民航维修网,在这里我们可以查看到任何一款在中国飞行客机的维修数据。

网址:http://www.china-cam.cn

这个网址可以查询到每一个月每款机型的故障率变化,有心人可以一个个月查看,非常值得看。上面记录SDR千时率概述,有机械故障类(飞机本身的故障),也有非故障类(撞鸟、地面碰撞、维修错误等),比如说这个是2015年8月份的数据。http://www.china-cam.cn/news/jufang/2015/10/10191578.html

这个是机械类(飞机本身故障)的单月统计,大家可以留意到MA60是比较高的。比较有趣的是787刚来国内时候故障率一度也很高

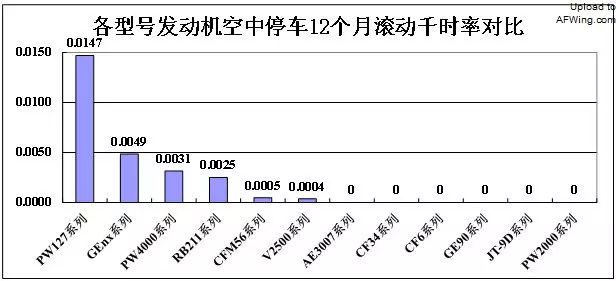

当然少不了发动机的可靠报告。发动机是用空停率去表述衡量一款发动机的安全性。FAA对这个要求很高,所以大家老说C919不用国产发动机问题,因为这个太容易卡中国的航发,即时你已经很行FAA会说你飞行时数不够不能采纳。大家知道PW127是用在哪款机型上吗,GenX又用在哪款机型上吗?以后我们的国产航发用上后,这个网站也可以看到故障率的,建议大家保留网址

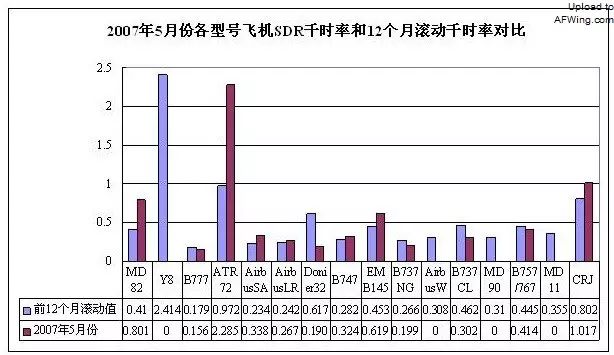

我多贴一个2007年5月的数据,这是能查到最早的数据了。有兴趣的可以把2007年到2015年的数据都翻查一下,但是因为网站太差中间很多月份数据图烂了。有心的会发现Do328、ATR72、Y8、MA60,737CL这几款机型总体故障率比较高。支线客机比干线客机高是正常的,不过MA60在支线机型里面也算是偏高的,但是CRJ的表现同样不好。而737CL则是老一代的732、733、734这些,越旧的飞机故障也越多是正常的。等ARJ和C919服役后,大家就可以在这个表上看到他们的表现了

我需要着重讲解故障率这部分。虽然故障率不代表事故,甚至条例允许带有某些不影响安全运营的故障飞行的。当然乘客和航空公司都不喜欢一款高故障率的机型。其实这里有相互推动,飞机热销航空公司多反馈,制造商有动力解决(想卖更多飞机),然后在下一个批次的产品中改良,慢慢的故障率越来越少,向良性循环发展。但是如果不是一款热销机型,飞机卖不多航空公司和制造商缺乏沟通,改进少或制造商缺乏改进动力,这样容易进入恶性循环,飞机缺乏改进故障率高竞争力不足。

对于中国的飞机制造商西飞和商飞而言,把飞机持续改进加强和客户沟通很重要!!因为手头订单没对手多时候,更需要聆听客户的声音,不要重复犯错导致大错。我为什么会这样说?大家知道原因吗?

签派率

对于战斗机有一项是战备完好率,这个代表可以出动飞机的数量,是非常重要的数据。在民航这个数据叫签派率,代表飞机可以飞航班的出勤率。对战机而言,95%可能是一个很高的数字(美军F-15机队沙漠风暴的数据,至于德国的台风和台湾的阿帕奇也就呵呵的水平了),但是对于客机95%的签派率是一个很糟糕的数字。就算故障比较多的新舟60签派率都要达到99%以上。

大型军用运输机,我找到的是C-17机队情况,从2001年到2004年(“持久自由”行动时间),C-17的签派率是94%,共飞行82882架次,考虑到山地机场的影响,其实C-17的可靠性很不错的。本想找找运-8F600(在中国邮政飞过一段时间)的签派率,但是无法找到只能留到以后补充。大家可以看看C-17是怎样修的。

C-17运输机的维修保障

http://wenku.baidu.com/view/4bf5 ... cd.html?from=search

故障多但也未必一定影响签派率,很多故障(比如马桶堵塞)等是被运行飞行的。民航的飞行频率大(军用机则是飞行强度大),按737这种级别的机型正常1天是飞12小时左右,廉价航空可以去到14小时。航空公司为什么这么在意签派率,因为乘客买了票飞不了可要赔大的。尤其是备用机都调不过来被迫取消航班的情况下。

在国内737NG机队的签派率是99.7%,A320机队是99.4%,

人员培训体系——都是钱

航空公司引进一款机型,不但开飞机的人要培训,修飞机的人也要培训。这里重点讲飞行员,在这方面空客和波音就有区别了。我们知道战斗机和飞行员比例一般是1:1.5,而民用客机则复杂些,8小时内的航程是双人机组,8-12小时航程是3人机组,12小时到16小时是4人机组,超长航线还要再增加人。

所以通常一架民航客机会备有3到5个机组(航空公司、机型有不同)。波音以往设计的机型,虽然飞行理念相同但是驾驶舱风格各异,飞行员改驾需要较长周期。以往只有757和767的飞行员可以做到一个驾照驾驶2款机型。因为波音有电传,也有没电传机型,风格相差太多。

而空客具有后发优势,知道培训飞行员是航空公司一大成本,所以采用的驾驶舱通用设计,A320、A330、A340这些都是相同的驾驶舱,机型间改驾非常快,往往2周以内就可以完成(波音要按月算)。就算最新的A350驾驶舱有所不同,依然可以做到短时间完成改驾。因为都具有相同的飞行理念,全电传设计,只要熟悉飞机特性和新功能就可以了。

改驾期间飞行员是无法商业飞行,所以周期越短对航空公司而言成本越少(可以理解为带薪请假,飞行员不产出光给工资)。空客的航电逻辑很复杂,以飞机为主导。波音则更看飞行员的本领,以飞行员为主导。所以带新人是波音好飞,但正常情况是空客好飞,就算经验少的飞行员都可以飞得很好。所以大家明白为什么空客飞机这么受新航空公司(廉价航空)欢迎,这是一大原因。

C919 737MAX A320neo的对比分析

我们知道737MAX有-7、-8、-9三款,空客对应的是A319neo、A320neo、A321neo,差别是航程和座位数量。从C919目前的参数看,应该是基本型对应737MAX-8和A320neo,等以后利索了肯定要推出缩短型(飞小流量长航线)和加长型(大流量短航线),这样才能形成一个家族。

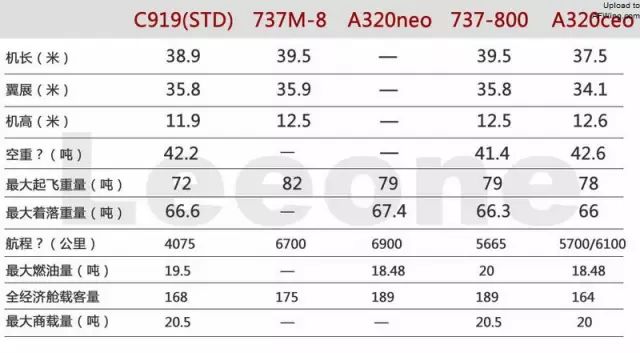

家族很重要,现在的航空公司竞争激烈,会根据不同的航线选飞机,差个20座位都需要一款不同的飞机才可以实现利润最大化。所以我们就选用同一座位级数的机型进行对比。从商飞官网我也发现了一些自相矛盾的数据。但是737MAX的数据也很混乱,A320neo我也没有找到空客官方数据,wiki上很多数据都没有,我只能利用现有数据进行前期分析。

座舱舒适性——C919胜

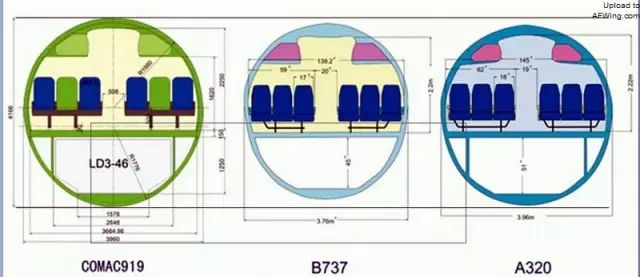

我们从上文知道,机身横截面很重要。C919在这方面是有优势的,可以看对比图。上文说大截面意味着更舒适的空间,更大的货舱。C919中间座位是特别加宽的,而且机舱下可以正常装LD3,但是带来的缺点就是结构大了重了,可能会耗点油。

当然座舱的舒适性还和座舱气压高度、湿度、噪音有关。我们只知道C919公布座舱气压还是2400米气压(8000英尺),和A320、737相同,噪音湿度不好说,看具体乘坐感。但宽度是C919>A320neo>737MAX8

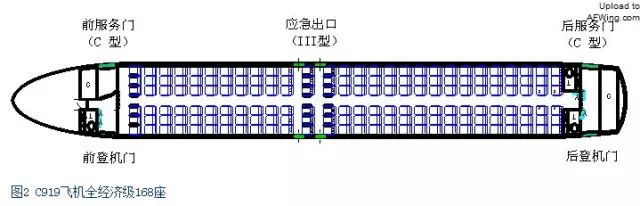

载客量——A320neo胜

再来看看载客量,我们只对比全经济舱布局,C919是168座位(前后间距32英寸),737MAX8是175座(间距未知),A320neo是189座(前后间距29英寸),大家可以看到C919是最小的,但是也应该看到飞机座位数量和航空公司的设定有关,像A320neo的189座,前后间距是29英寸,C919当然也可以按照这个尺寸安排座椅获得更高的载客量。

但是机身长度C919是最短的,座位上布置可能会稍微吃亏,相同情况下可能会比737MAX和A320neo少6个座位(1排87厘米),这个影响挺大的,毕竟少卖6张票

发动机——A320neo胜

A320neo用的Leap 1A和C919用的Leap 1C都是78寸的引擎,涵道比是11:1,而737MAX用的Leap

1B则只有69寸,涵道比9:1。

但是A320还可以换更牛逼的PW1100G,风扇尺寸81寸。C919和GE签了独家供应商,737MAX这个短腿干脆连PW1100G都装不了。可以看看A320neo和A320的截面对比,机身没变,换了全新的小翼,修改了下机翼整流罩,当然可以换大引擎

所以从引擎上判断,理论上A320neo>C919>737MAX,当然美国的波音粉不认同,他们列出了737MAX对比A320neo的优势,不过从A320neo目前的数据看好像也是错误的。有兴趣可以看这个对比分析贴。http://www.aspireaviation.com/20 ... fight-with-a320neo/

机身结构和材料应用——不明确

这三款机型,复合材料的应用比例大至相同,而且都没有用到结构件(机翼和机身)。毛子的MC21反而用了复合材料机翼。我实在无法从外观上判断优势,只能说说各自特点。首先是C919,大家会看到机头很有特色,和787,运-20这些相同,没有了旧机型的小鼻子。

这种设计(承载式风挡)目前很流行,按波音的说法可以减少一点点结构重量,也减少一点阻力,当然能贡献多少再另说(不会太多)。所以新的机型都采用这种方式,包括MRJ、SSJ100、787等,包括以后的777X都这样。但737MAX和A320neo还是旧款

再看C919的小翼,这个是减油,提升航程重要的设计。以前的C919照片是A320那种小翼,现在已经换成类似787这样的小翼。

现在的对比下面以前C919设计的,看到了简单的小翼了吗?所以说有人抱怨商飞老改设计,但是有些必要的优化还是要做的,只能说辛苦了中航的那些供应商了。如果站在供应商角度(像西飞),肯定会觉得商飞是个难伺候的甲方

事实上波音和空客都很看重小翼,尤其是737MAX发动机已经最差了,波音就说要靠优秀的气动补救,设计了这个复杂的小翼,而A320neo干脆做了一个大大的鲨鱼鳍。不过装了小翼是省油,但是对侧风是有影响的,相对而言,C919这种影响是最小的。

当然谁最后效果最好,不知道,可能没有最好只有最适合吧。所以这一回合不作评论了。

航电性能——C919胜

对于航电,C919可能是最不需要担心的,毕竟C919是波音和空客的混合体。首先从供应商看,C919就是小号的787航电,但改用了空客的侧杆。我看了下顶部面板,虽然颜色上看像空客,但是更像是波音的航电逻辑,但是也有一点自成一体的感觉。很可能在实际的飞行操作中,C919会更像787(除了侧杆逻辑外),设计思想还是以人为主导的飞行,当然全电传设计。

C919驾驶舱模型

飞多了PMDG的777,电力、液压、油路、引擎、空调组件等布局,C919的设计思路真的更偏向波音机型

至于A320neo,现在在飞的测试机航电还是A320的,只有到投入使用后才会换新批次的航电,据说会换A350的,但还不清楚。当然A350的也很科幻。而737MAX,没说的,直接就是787航电了。

737MAX的驾驶舱

但737粉不要这么开心。737NG不是电传操作,发展到了737MAX,按波音目前的说法也只是在俯仰通道加入电传,还不是全电传操作。在这块上737比C919和A320落后多了。

飞行性能——存疑

这个是我最不明白的地方,因为目前数据混乱。很多人说C919航程短,我也查看了下资料,但是却给我带来更多的困惑。商飞是公布过官方数据:http://www.comac.cc/scyxs/cpjs/,我利用这个数据做了一个对比表,把几款机型都比较了下,A320CEO就是旧款机型。

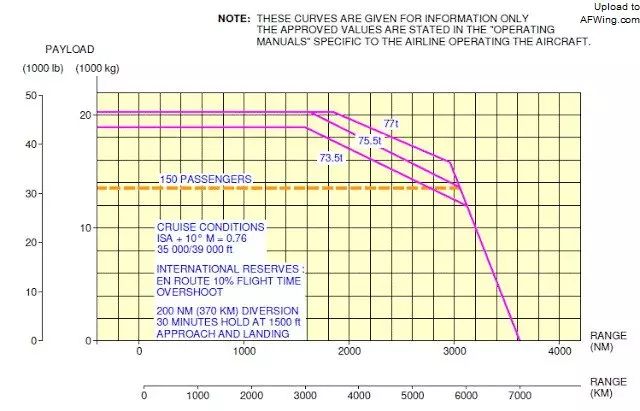

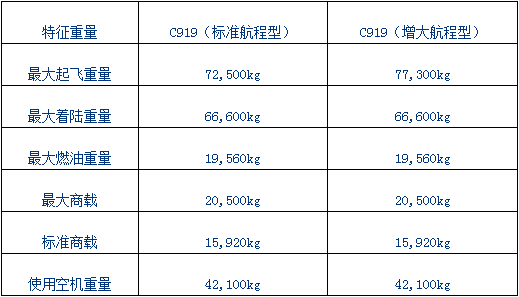

从数据看,C919尺寸最小,起飞重量最低,航程也最短,载客量也是最少。对比起飞重量,C919是最小的,标准型只有72吨,但是大家如果有看上面的文章应该知道,起飞重量可以慢慢加的,毕竟C919拿着和A320neo同款的引擎。要知道,A320也有73.5吨、75.5吨和77吨三种不同起飞重量的型号可以选,所以大家知道了解细节的重要性

那么再来看看航程,很多人说C919只有4000公里,而A320,737这些都去到了6000公里以上,那么我们来看看航程载荷图。

先看737-800的(737MAX还没有),我们可以看到零燃油重量62吨下,用满20.5吨商载时,738也只有2000海里(3600公里),而宣传上的5665公里航程,商载是15吨(150名客人,按人和行李总共100kg算)

再看A320的(同样还没有A320neo的),我们可以看到刚才说的不同起飞重量下A320的航程和载荷表现。最大起飞重量73.5吨的版本,最大商载只有19吨,只能飞3000公里,装150名客人时候只能飞5500公里。而宣传的6100公里航程实际只能有最大起飞重量77吨的机型飞出来,载荷也降到14吨不到

那么再看看C919标准型(刚下线这款?)数据,商飞给出了2个商载,最大商载20.5吨,然后又一个标准商载15.9吨。下面的数据就说4075公里的数据是在15.9吨的标准商载下的距离。15.9吨对应的载客量是159人,如果这个数据属实,C919标准型的飞行表现和73.5吨起飞重量旧版本的A320持平。我对这个数据有怀疑,不知道以后有没机会向商飞求证。但是看商飞将C919标准型和增程型数据都混在一起用(空重,载油量这些都相同,肯定不正确的)。按Leap

1C带来的推力,4075公里的数据应该是对应20.5吨的最大商载才合理。要知道C919原来的设计是用CFM56引擎,随着737MAX和A320neo出现,才一起更换了Leap

1C,所以很怀疑商飞的网页数据是否基于原来CFM56的表现。

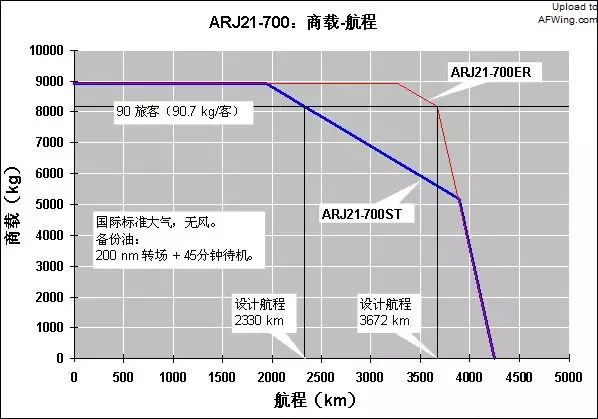

这个留到以后考究,但是商飞给出了ARJ21的官方图,这个是留有备份油的情况下的航程,可不是空客那种不留冗余的最大航程哦。表现如何自己看了~~我想等到C919试飞后,商飞也会给出这样的曲线的,那时讨论才更有意义。

能了解到的数据这么多,初步分析只能到这里了,从上面看到C919其实挺有特点的。至于大家喜欢的油耗,盈利这些,实际运营后,肯定会有航空公司的人爆料的,大家把上面的民航维修网收藏好,ARJ21,C919投入运营后也会有故障率数据出来,那时可以和其它机型对比下再讨论。

后记

本来我也不知道自己可以写多长,但是很高兴可以按原来的计划写完6个部分。ok,正好C919下线了,口水又多起来。尤其我已经看到不少人在喷航程,在喷发动机,还有国产率这些。我实在不明白这些喷子的心态,C919要和有几十年经验的的波音和空客打擂台,人家已经发展了这么多代,而且我们还力争做到和他们相同的竞争力。并且没有太多的人懂为什么要走全球采购的道路。我曾经不厌其烦的说明为什么走全球化采购道路后,以前不会延误的波音和空客都延误了,其它飞机制造商也是这样,可惜很多喷子依然停留在这些低级口水中。每当列出实例后就是不停的转进,人家作出多少成绩,商飞作出什么,最后当然就是房地产论了。希望能让多点人了解飞机的各方面,用正确的方式去评估飞机。