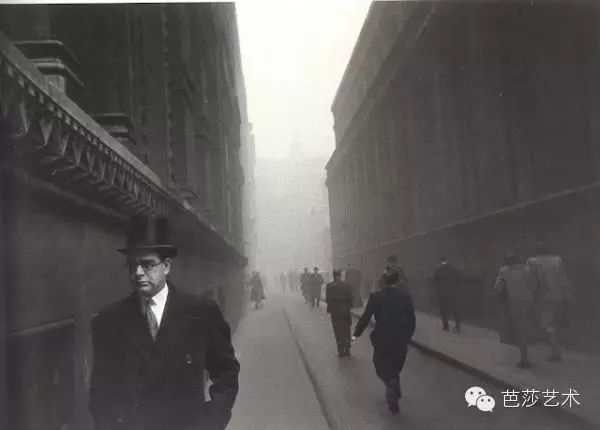

1952年12月5日到9日,伦敦发生严重雾霾,整座城市被笼罩入黑暗的迷雾,5000多人被夺去生命。随后三个月里,约有1.2万人死于呼吸系统并发症。那时,伦敦的PM2.5浓度达到1600。

泰晤士河

1952年12月3日,灾难发生的前两天,习惯了阴冷冬天的伦敦人迎来了一个难得的暖冬天儿,最高气温甚至达到了6℃。从北海吹来的风将伦敦的空气吹得清新、洁净,不少伦敦人走出家门享受难得的好天气。

12月4日,灾难来临的前一天,风渐渐变小了。午后,云层开始遮蔽天空,阴霾开始弥漫。不过,对当时伦敦800多万市民来说,大雾早已习以为常。谁也不会想到,一场悄无声息的杀戮,由此拉开序幕。

12月5日,诡异的天气出现了。逆温层笼罩伦敦,城市处于高气压中心位置,垂直和水平的空气流动均停止,此后连续数日空气寂静无风,相对湿度接近100%。当时伦敦冬季多使用燃煤采暖,市区内还分布有许多以煤为主要能源的火力发电站。由于逆温层的作用,煤炭燃烧产生的二氧化碳、一氧化碳、二氧化硫、粉尘等污染物在城市上空蓄积,此后,大雾持续了5天。

伦敦人找到路的唯一办法是沿着马路护栏和房屋行走,而过马路必须要靠听觉。亲历者后来回忆说:“我亲眼看到,一队乘客由一位盲人带着走出地铁,由盲人护送回家。”

大雾发生的第二天,美国卫生教育部大气污染局局长普兰特博士到达伦敦。他讲述说:“当我们乘坐的飞机抵达伦敦时,因为伦敦机场烟雾弥漫,所以飞机只得在伦敦南面32公里的机场着陆。在机场上,刚一推开机舱门,一股硫磺和煤烟的气味迎面扑来。下了飞机,听说夜里在伦敦街道上散步,口中似乎有金属的味道,鼻子、咽喉及眼睛受到了辛辣的刺激,很像剥开葱皮时眼睛所感受到的那种刺激。傍晚,我们从旅馆卧室窗口外望,视程大约只有四五米。在那个寒冬,使人咳嗽的灰褐色的烟雾笼罩一切。”

这场大烟雾既是一场灾难,也是英国立法保护环境的历史转折点。如今,伦敦早已摆脱了“雾都”的帽子。

而今天,生活在北京的我们,亲眼见证了又一次“浓雾”的历史。

60年过去了,必须戴着厚实口罩出门的变成了我们。

亲眼看到这些“地标”消失的人们,一点都不会觉得好笑。

我们热爱北京,却对在这里呼吸的每一口空气感到深深的恐惧。

就算我们可以躲在家里、紧闭门窗、打开空气净化器,可那些交警、快递员、公车司机这些必须被迫在室外工作的人呢?

1952年的伦敦街头交警

2015年的北京街头交警

同样在拥挤的地铁下班回家的人们。

同样在拥挤的地铁下班回家的人们。

蓝天,不应该成为一种稀奇。在整洁、安全的环境下生存,是每一个人拥有最基本的权利。

“伦敦烟雾事件”发生后,英国人开始反思空气污染造成的苦果。此后,英国政府制定了一系列的法规措施整治环境,1954年的“伦敦市法”,1956年,英国政府颁布了《清洁空气法案》,大规模改造城市居民的传统炉灶,减少煤炭用量;发电厂和重工业被迁到郊区。1968年以后,英国又出台了一系列的空气污染防控法案,这些法案针对各种废气排放进行了严格约束。

80年代后,交通污染取代工业污染成为伦敦空气质量的首要威胁。为此,政府出台了一系列措施,来抑制交通污染。包括优先发展公共交通网络、抑制私车发展等。经过50多年的治理,伦敦终于摘掉了“雾都”的帽子,城市上空重现蓝天白云。

而我们也仍在期待,北京再次成为那个初见一面,就再也不想离开的城市。