紫禁城605年的历史远不止“生活画卷”,更包含了诸多不为人知的细节。

“我以前从没想过会接触古建筑,更没想过能走进故宫工作——这大概就是‘命’吧。”提起与故宫的结缘,故宫博物院研究馆员周乾的语气里满是感慨。而这场持续22年的相守,最初始于一个巧合。

2003年春节后,眼看同学陆续敲定工作,周乾找到了一家知名设计院,约定3月7日下午签约。然而就在这天中午,一位同学临时回宿舍取东西,接到一通电话。电话的内容是邀请周乾到故宫面试的,这彻底改写了他的人生轨迹。

后来,故宫博物院人事处的工作人员笑着告诉他,他的简历是在扫地时在夹缝中发现的。2003年8月,这位被“扫”进宫的新同事,正式成为故宫博物院古建部的一员,从事古建筑科学评估工作。初入故宫时“懵懂而又无知”的周乾,参与的第一个项目是太和殿百年大修。他先后参与了太和殿三次间正身顺梁榫头下沉与加固分析、太和殿西山挑檐檩大变形安全评估等工作。这些太和殿大修前的“体检”,从安全角度为太和殿大修提供了重要的施工依据。

2006年,周乾在太和殿屋顶工作照。(图/由被访者提供)

十几年来,他积累了丰富的古建筑力学理论与实践经验,发表论文近200篇,并于2021年获得国家科学技术进步奖一等奖。22年来,周乾的身份也在不断变化:从学生到工程师、高级工程师,再到副研究馆员,最终成长为研究馆员。

如今,周乾带着最新著作《故宫生活志》与公众见面。这本书跳出了单纯的建筑研究,从故宫的建筑设计切入,细致还原了明清宫廷中的衣、食、住、行等方面的历史文化。

《故宫生活志》书影。(图/由被访者提供)

在他眼中,紫禁城605年的历史远不止“生活画卷”,更包含了诸多不为人知的细节。以工科学者的治学角度,做好史料查询和现场调查,还原故宫真实的历史文化细节,把它们掰开了、揉碎了,再以通俗易懂的方式讲给公众听,传承好中华优秀传统文化,是他写这本书的主要目的。

以下为《新周刊》对周乾的专访实录。

《新周刊》:你的新作《故宫生活志》以生动有趣的文风带领读者进入古代紫禁城的生活,这些不为人知的生活细节,你是如何进行考究的?

周乾 :我是工科出身,有“讲证据、重逻辑”的治学习惯。写《故宫生活志》这本书时,我也是从工科学者的角度出发,通过史料查询、现场调查、科学分析、客观论证等方式,来解读明清宫廷生活的真实历史文化细节。另外,网络上关于故宫历史文化的各种传闻,我从来不相信,更不会以讹传讹。

关于我的写作特点,我举个例子来说明。比如书中提到武英殿的“露房”,在清康熙时期曾经为西药房。我先后查阅了清代吴振棫的《养吉斋丛录》、姚元之的《竹叶亭杂记》等文献,里面记载露房位于武英殿的东稍间(最东边那间房)。露房内储西药和花露,人员包括杂役和医生。露房除了存西洋药外,还是制造药露的场所。

(图/《甄嬛传》)

关于露房里的西洋药,这些文献明确“巴尔撒末油”可以治刀伤,“德里鸦噶”可以治脾胃虚弱,“龙涎香”可以治心脏病。我又去武英殿现场调查,了解露房的布局特点。另外,我还翻了宫廷医学档案,注意到康熙四十六年(1707年)2月,法国传教士张诚等人研制了“龙涎香露”,这也与露房密切相关。基于对上述成果的汇总,我撰写了露房的相关内容。

《新周刊》:故宫建筑中隐藏着许多古人生活的智慧,那些巧妙的布局和设计,对现代生活有何启示?

周乾 :故宫建筑的布局和设计,蕴含了非常丰富的古代生活智慧。我在《故宫生活志》里写得比较详细。比如在东华门与文华门之间,有一组红墙绿瓦的建筑,在红墙黄瓦中十分显眼。这里俗称“南三所”,曾是皇子们居住、生活的地方。我在书中对绿色瓦顶进行了解读:古人笃信“五行五方五色”的说法,五行中“木”位于东方,与青色对应,主生长;皇子们承载着国朝未来的希望,故与“生长”对应。因此《国朝宫史》记载:“凡大内俱黄琉璃瓦,惟此用绿,为诸皇子所居。”在此基础上,我在书中结合详实的史料,讲述了明清皇子学习和生活的往事。

(图/《故宫100》)

又比如,关于紫禁城的“冰箱”,我在书中对它的科学性进行了解读。现代冰箱能提供较低温度,甚至可达冰点以下,这有利于食物保鲜及夏季消暑,然而缺点也很明显:有不同程度的噪声,加剧温室效应。故宫里的古代冰箱不仅绿色环保、无噪声污染,而且使用方法很简单:在冰箱内放入冰块,盖上面板;在箱座架子内放入接水盆,与箱体底部出水口位置对应。箱体内的冰块融化,产生凉气,使得冰箱内的美食降温;凉气由盖板上的钱纹孔向上冒出,逐渐散发到室内空间,使得室内降温,因而兼具了“空调”的功能。

故宫里的冰窖。(图/由被访者提供)

故宫建筑隐藏的传统文化及生活智慧,值得今天的我们研究、学习和传承。

《新周刊》:在这22年的研究中,有哪些发现最让你感到意外或印象深刻?

周乾 :印象最深的其实还是防火。紫禁城到今年605岁了,其间的历史极其丰富而又充满沧桑。如果让我给紫禁城作历史定性,那我想说的是,它是一部“火灾与消防史”。这是我多年来学习、研究故宫历史文化的最大感受。

紫禁城70%以上的建筑都遭受过火灾,损失极其惨重。以太和殿为例,当你进入太和殿广场,看到矗立在三层台阶之上的太和殿时,会赞叹它的雄伟、壮观与威严。可是,你是否知道,太和殿在历史上至少遭到5次焚毁,而我们今天看到的太和殿,是第5次复建的样式。它现在的规模,只有明永乐十八年(1420年)初建时的一半。其中的根本原因,就是火灾。

(图/《甄嬛传》)

我在《故宫生活志》中,对紫禁城在历史上的防火措施也进行了解读。其中既有藻井、“门”字不带钩、螭吻、黑色“克火”等古代防火信仰,也有金水河、水缸、防火墙、防火建筑、灭火枪等包含了古代防火智慧的设施。防火贯穿了紫禁城的历史,构成了故宫古代生活的重要组成部分。正是因为我对故宫“火灾与消防史”有深刻感受,所以很愿意用笔墨讲故宫防火。

《新周刊》:你希望通过书写故宫,向公众传递什么?

周乾 :我写故宫的主要目的,是希望准确讲好故宫故事。一方面,公众参观故宫的动机不同。有的是来学习古建筑、藏品专业知识的,有的是来欣赏古建筑造型、色彩的,有的是想知道皇帝在哪里上朝、在哪里睡觉的……这些多样化的参观诉求,都体现了公众对故宫的喜爱,对其中包含的中华优秀传统文化的热爱。从参观故宫的公众总体来看,关注古建筑力学者,只是一小部分。实际上,我每天接触更多的,是对故宫历史文化感兴趣的公众。面对他们关于故宫历史文化的提问,如果我答不上来,那是有损故宫学者的形象的。

(图/《紫荆城》)

另一方面,故宫历史文化需要被正确解读。参观故宫的绝大部分公众,都有导游陪同。很多导游的知识水平有限,又因为不同原因,未能掌握故宫历史文化的基本常识。因而他们在给公众讲解知识、解答疑问时,往往凭空编造了很多内容。

比如,2015年5月的一天上午,我推着自行车,由东向西穿过午门北广场时,注意到一位导游兴高采烈地指着太和门屋顶的神兽,给游客讲它们的来历。导游说:“在很久以前,天上有很多神仙,他们在一起做游戏,累了就下来人间,落在屋顶上,变成了神兽,这就是故宫屋顶上有很多神兽的原因。”我一听大吃一惊,这不是胡说八道吗?

(图/《故宫100》)

故宫古建筑屋顶的神兽,其实最初的功能是保护屋脊。因为斜脊为屋面两个坡的交线,既有坡度,铺瓦的泥巴也非常厚。这使得这个位置的瓦件容易在自重作用下发生下滑,并导致雨水渗入。为了防止瓦件下滑,古代工匠用钉子来固定这个部位的瓦件。然而,裸露的钉子容易在空气中锈蚀,而且雨水也容易沿着钉子渗入屋顶基层。因此,古代工匠便给钉子戴了个“帽子”,这个帽子就是神兽造型,材料与瓦件相同。唐宋以来,建筑等级明确化,屋顶神兽的数量,反映出建筑的等级。神兽数量越多,建筑等级越高。这就是故宫建筑屋顶上有数量不等的神兽的原因。

再讲一个例子。2023年12月的一个周末中午,我去御花园拍些用作文章配图的照片。也是见到一位导游,指着木变石上刻的诗,说:“你们看,木变石上还有一首诗,这是乾隆皇帝的一个妃子写的。乾隆皇帝一辈子没写过诗,他得到这块木变石的时候,一个妃子替他写了这首诗。他很高兴,于是就下令把这首诗刻在木变石上。”

(图/《甄嬛传》)

我听后不知道说什么好。乾隆皇帝一生写了4万多首诗,平均一天至少写一首诗,是我国历史上写诗最多的皇帝。这个导游连常识都不知道,这说明她的知识面太狭窄了。我认为,故宫历史文化不能乱讲,要有可信依据。这种依据要源于史料查询、现场调查、科学试验等求实的手段。

《新周刊》:从2003年“进宫”至今,22年里,你对故宫的认知发生了怎样的变化?

周乾 :22年的时间里,我对故宫的认知,经历了从“无知”到“敬畏”的转变。在古建筑保护和研究实践中,我逐渐感受到故宫博大精深的文化内涵,并不断深入学习其中包含的中华优秀传统文化。如今在我看来,故宫是座文化大宝藏,包含了极为丰富的中华优秀传统文化,我充满了敬畏之心,认为自己有责任、有义务守护好这些文化遗产。

(图/《我在故宫六百年》)

《新周刊》:未来还有哪些关于故宫的研究计划或想探索的方向?

周乾 :未来的计划是“科学与文化的交融”:一方面继续做好古建筑的科学保护研究,比如深入探讨中和殿、保和殿斗拱的抗震机理;另一方面继续“讲好故宫故事”,以科学严谨的治学态度,把故宫这一宝贵文化遗产中的历史文化内涵,以通俗易懂的语言讲给大众听,传承好中华优秀传统文化。

排版:箱箱

本文原载于《新周刊》

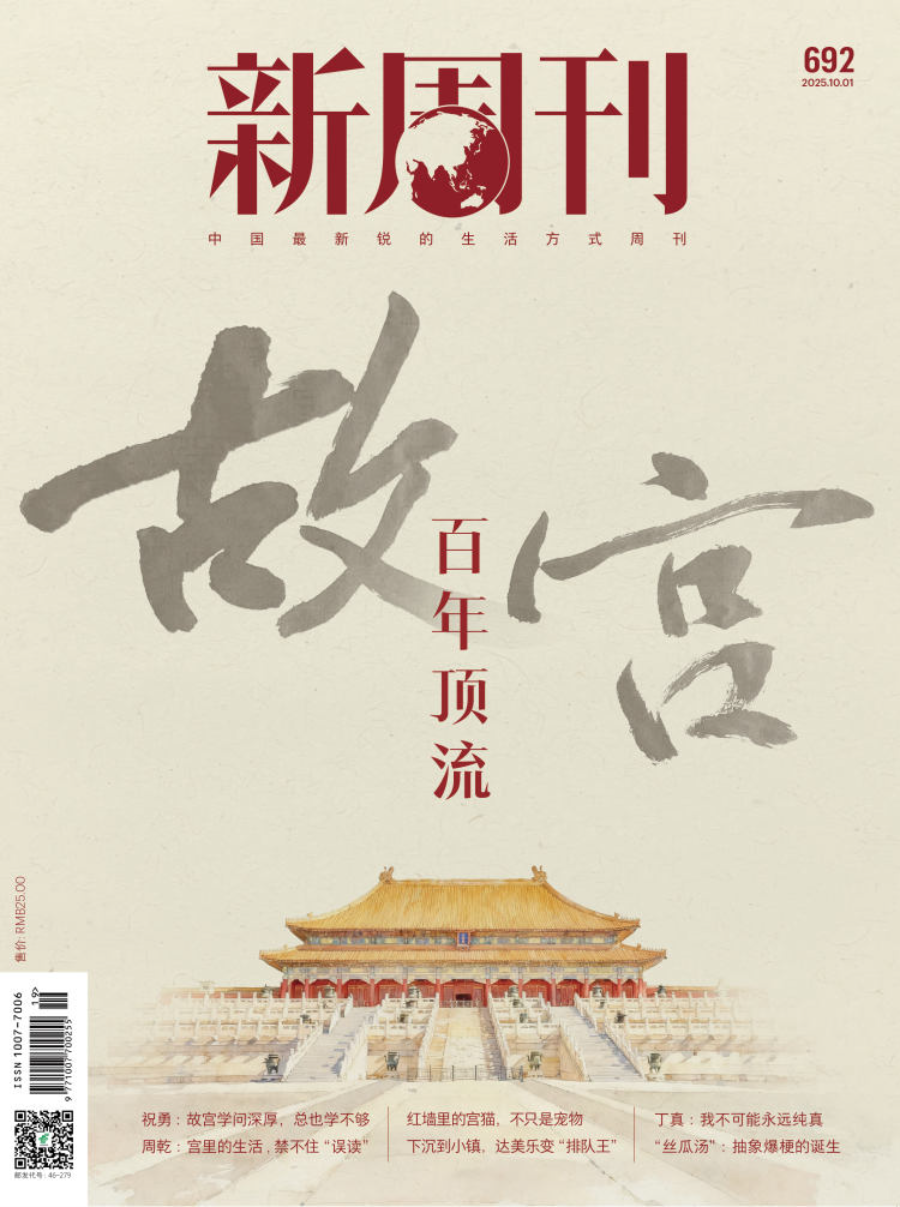

总第692期《故宫百年顶流》

原标题:《周乾:宫里的生活,禁不住“误读”》